一、舊體華文文學

(一)明末清初

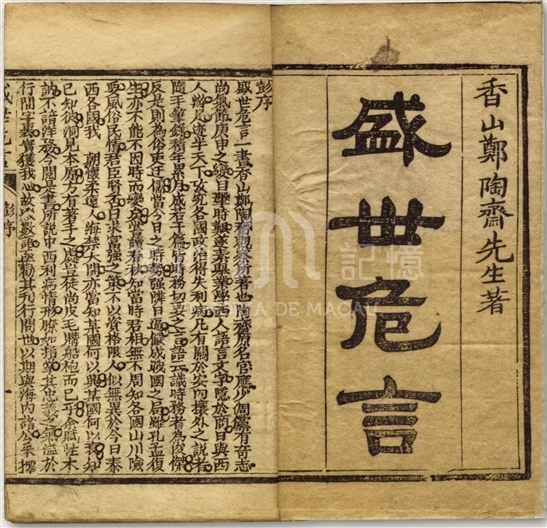

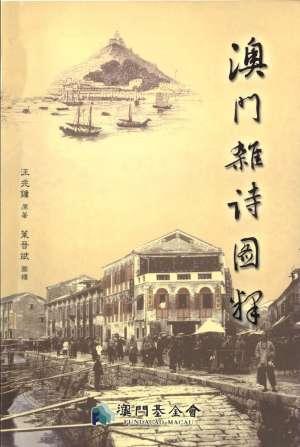

最早在澳門文學名家之林出現的是湯顯祖。湯或在1591年十月中旬曾到澳門,有《香墺逢賈胡》等詩。此外,湯也於《牡丹亭還魂記》劇中第六齣和第二十一齣中多番提到澳門三巴寺。明末又有擅畫馬的詩人張穆,有《登望洋台(己亥)》一篇,作品有遺民寄意的味道。明末清初,澳門頗多忠於明室的遺民詩,寄託了孤貞不屈之志,乃此時期遺民澳門詩的風格和特色。此外,如清順治康熙間有龔鼎孳的《西洋布》和《西洋燭》等、毛奇齡的《詔觀西洋國所進獅子因獲遍閱虎圈諸獸敬製長句紀事和高陽相公》、尤侗的《西堂全集·外國竹枝詞》中六首澳門相關作品等等。至於陳恭尹,作有《壽姚香山熙止》,寫康熙年間香山縣宰姚啟聖擒治澳門大賊霍侶成的事跡,憑詩寄意,頗有不平之氣。另屈翁山、釋大汕、釋跡刪等明遺民,皆有詠西洋舶來的植物西番蓮之作皆甚可觀。清初著名畫家吳歷因希望能成為天主教教士,曾於1680年冬至澳門,留住兩年之久,期間有《澳中雜詠》諸作,後更有詩集《三巴集》行世。三巴,即聖保祿教堂的音譯名字,是以知此詩集乃澳門文學史上第一部以澳門地名命名和寫澳門內容的詩集。清初,還有若干名宦如吳興祚、成克大、勞之辨等曾巡歷澳門,共有詩十餘首。又有陸希言(與吳歷一起赴澳門入天主教學道的)撰《墺門記》,為澳門文學史上最重要的一篇古文。

(二)清中葉至清季

至清雍正乾隆兩朝,宦遊至澳門或短暫流寓澳門的詩人文士很多,如李珠光、印光任、張汝霖、羅天尺、李仙枝、陳官、杭世駿、汪後來、趙翼、李調元、王軫王軫、袁枚、張道源、李遐齡、姚鼐等等,皆有澳門詩留存於世,佳作頗多。另在澳門的古跡媽祖閣裡,有石刻詩二十餘首,其中可見澳門文壇自雍正朝開始,已有本地文人趙同義的創作;趙氏一族,於明洪武年間已居澳,於乾嘉之際,尚有趙元儒,亦在此留下了四首詩。澳門史上土生土長的文人詩作,以趙氏一族為最先。至清嘉慶、道光年間,因中外交往越加頻密,故由內陸或公或私而至澳門的名人文士,亦不遜於前。其中較為著名的包括鍾啟韶、愛新覺羅西密楊阿、張玉堂、潘仕成、魏源等等。其中潘仕成,於簽訂中美望廈條約後遊媽祖閣,留下紀遊石刻五言絕詩一首,表達了無可奈何的感情,此詩乃其代表作;潘其後辭官並致力於廣東的文化事業,創建海山仙館,貢獻極大。

(三)清末

(四)民國

清亡之後,很多文化名人來到澳門這蕞爾小城,著名的軍政界名人、詩人、詞人、學者而寫有關於澳門作品的,約共160-170人。

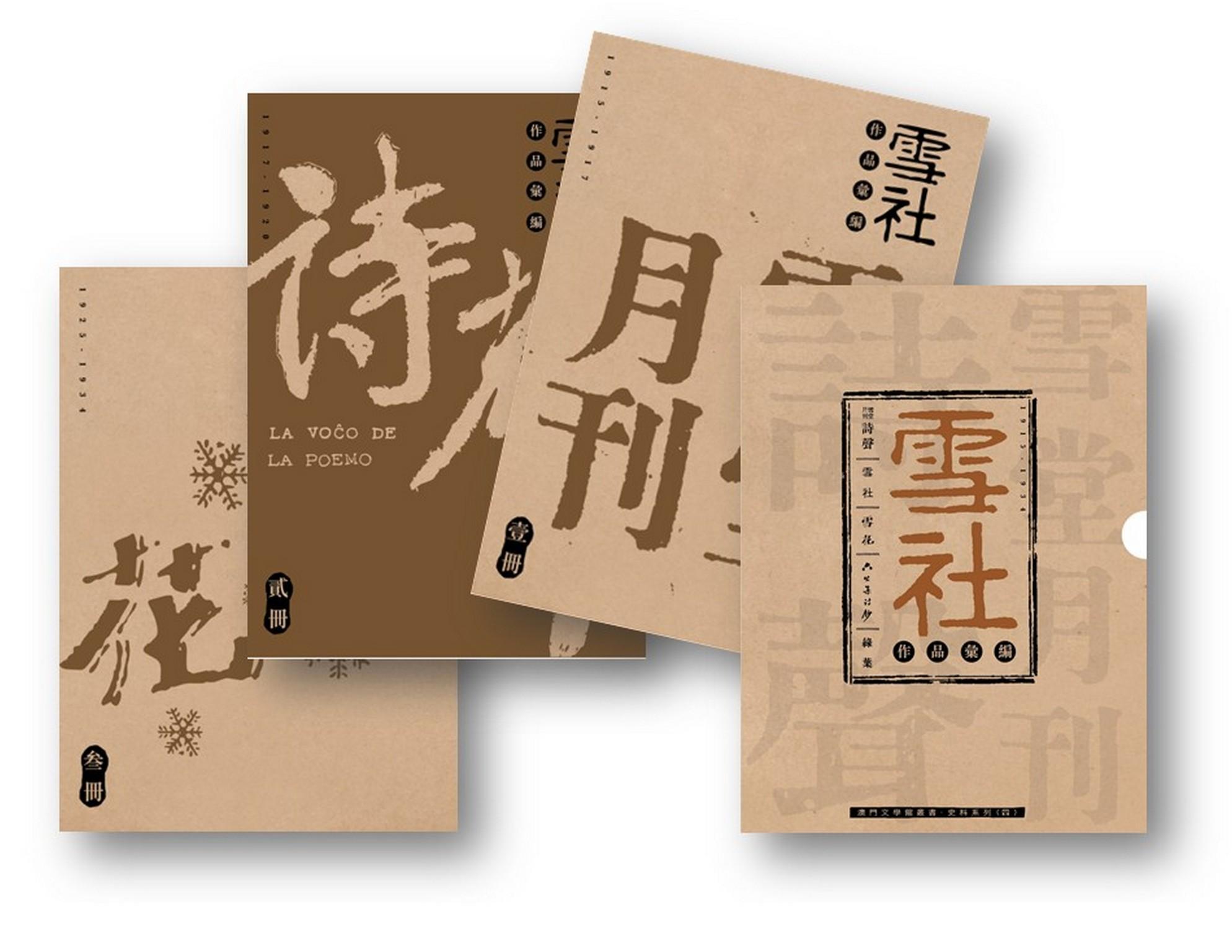

第二類的作家,要算是以“本土化”為特色的、以雪社為主的一個作家群了。雪社詩人以長期居澳的作家為骨幹,以崇實中學為社址,社名取雪花飛六出之意,初期成員包括馮秋雪、馮印雪、劉草衣、梁彥明、趙連城和周佩賢等六人,後來又加入了黃沛功,曾先後出版六期《雪社》詩刊,又在1934年出版七人詩詞合集《六出集》。雪社眾詩人,可說是澳門文學史上第一個以本土居民為骨幹的文藝團體的作家群落。據鄧駿捷教授的發現和研究,其中馮秋雪更曾於1920年1月發表澳門史上的第一首新詩《紙鳶》,又與馮印雪、趙連城三人於1928年3月出版澳門史上的第一部新詩合集《綠葉》,可見澳門作家早已有新舊體文學雙軌並行的傳統。此外,與雪社詩人屬同一類的作家還有黃豫樵、賴鎮東、繆君侶、繆揆一等,皆澳門世家。由此可見,中國文學在澳門,發展至民國時期,已漸見有本土作家群落漸次形成傳統。

圖4:傅玉蘭(編):《雪社作品彙編》,文化局,2016年。

第三類作家,是以名士、學者和藝術家構成的,如王韶生、朱希祖、黃節、黃尊生、陳洵、詹安泰、章士釗、葉恭綽、王惺岸、李供林、夏敬觀、陳融、陳鵬超、陳蝶衣、商衍鎏、楊鐵夫、廖平子、鄭春霆、鄭哲園、韓樹園、吳肇鐘等學者和名士,如李研山、何竹坪、張純初、張谷雛、鄧爾雅、鮑少遊、黎心齋等書畫篆刻家。其中黃尊生寫於抗戰時期的《淹留曲》,更是抗戰文學作品中之精品。在抗戰時期,澳門為中立非戰區,因而獲一時表面上的太平,許多名家皆棲身澳門,留下了不少作品。民國時期的澳門還有若干篇古文,如文章頗宗桐城派的嶺南一代古文名家陳樾,撰有《沈義士碑》和《中美望廈條約碑亭碑記》,前者記述沈志亮行刺葡督亞馬留的英雄事跡,後者亦辭氣嚴正,文章典重。還有無名氏撰於1929年的《建築青洲北便貧民屋宇碑記》和1931年以總督馬嘉齡名義建成,實為在澳華裔文人代筆寫就的《巴波沙碑文》皆為可傳之文。而黎暢久寫的仿屈大均《廣東新語》體的《澳門新語》,乃重要的筆記體散文。

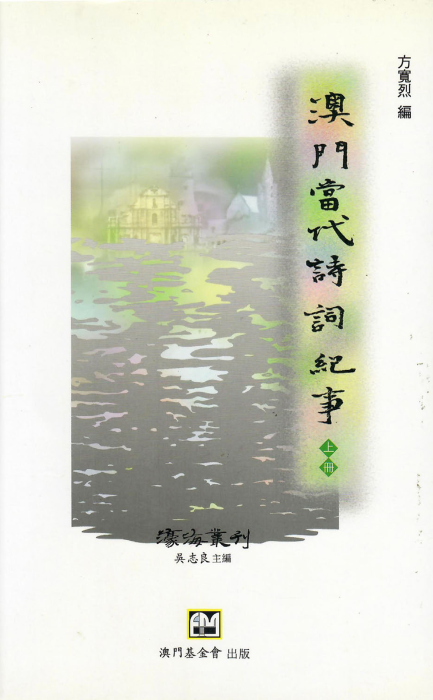

圖5:《澳門當代詩詞紀事》全書分上、下兩册,是編者方寬烈前後花費了20多年時間專門收集有關澳門的詩詞編寫而成,該書經澳門基金會於1996年出版。

方寬烈(編):《澳門當代詩詞紀事(上冊)》、《澳門當代詩詞紀事(下冊)》,澳門基金會,1996年。

(五)現當代

綜觀16世紀末至20世紀中國舊體文學在澳門的發展過程,其有如下特點:

1. 每當中土陷於改朝換代之際,眾多忠於前朝的文人每以澳門為避居之所,視之為世外桃源,多有故國之思的遺民作品。又如在日寇侵華時,因澳門乃非戰區,就有眾多各地文人投奔濠鏡,多有作品。

2. 至於在其他太平盛世的時代,則澳門文學的表現,往往只能是一些風景詩、旅遊詩之類,又或多寫澳門及西洋的風物,間以外語新詞極誌奇趣。

3. 澳門作家,向來流動性極大。至民國始漸有本土化的及土生土長的作家形成群落,在本土文壇落地生根,開花結果。

4. 最重要的是,中國文學和中國文化在澳門這塊土地上,從來沒有間斷過,其間雖有盛衰起落,但其強而有力的生命感,則早已在歷代作家的努力下,表現無遺。

二、華文新文學

(一) 文學活動

踏入1980年代,澳門文學的發展日漸興旺。1981年,澳門東亞大學創立。該校的中文學後來在1980年代中,對澳門文學的發展起了很大的影響:1983年6月30日,《澳門日報》創辦了澳門史上的第一份純刊登文學作品的副刊《鏡海》;而最初期的投稿者大多為該會成員。《鏡海》的面世,象徵著整個澳門社會開始認同澳門文學的存在價值及其重要性,並有意識地開始建立一個屬於自己的文學形象。在《鏡海》版的創立以後,澳門的各大報刊的副刊都增加了刊登文學作品的比重。1984年3月29日,《澳門日報》主辦了一個港澳作家座談會。當時,在澳門詩人韓牧就呼籲澳門人應該建立澳門文學的形象。澳門東亞大學中文學會於1985年1月出版了澳門文學史上第一套五冊文學作品集《澳門文學創作叢書》。1986年1月3日至6日,該會又假《澳門日報》會議廳舉行澳門文學座談會,就澳門文學的發展作了較深入的討論。不久後該會又與澳門《華僑報》、澳門天主教教區青年牧民中心及澳門學生聯會聯合舉辦了第一屆青年文學獎。同年,該會又辦了新詩月會,由韓牧主持(後改由澳門中國語文學會續辦,易名為文學月會)。1987年1月1日,澳門筆會正式成立。1989年5月,澳門五月詩社正式成立,幾乎把所有在澳門活躍的老中青少詩人都招羅於旗下。1990年7月29日,澳門中華詩詞學會正式成立,也說明了在澳門對傅統文學的尊重。可以說自1987年以來,澳門文壇的主要活動都以澳門筆會或五月詩社的成員為主。

(二)現當代華文文學刊物

根據現在掌握的資料,早在1933年10月15日,澳門已經出版了一種由魯衡主編的新文學雜誌《小齒輪》 (當時屬於港澳的一個左翼文藝組織群力學社澳門分社)。此刊作者不乏澳門本土作家,反映出澳門文壇與1930年代中國文學左翼主潮是同步的。另有由藝峰文藝研究社出版的《藝峰》(文藝刊),裡面每一位作者當時都是居住在澳門的,是真正代表了1930、40 年代的澳門新文學創作水平的一群作家。1945年8月9日,澳門的《迅雷》文藝周刊面世。刊內許多篇章皆為通俗的、甚至帶點黃色性質的連載,但亦有較為嚴肅的作品,以第八期為例,其中就有藹莉的散文《秋天》,萍蹤客的劇評《保家鄉》和晶晶的喜劇劇本一幕兩場連載的《歸來燕》等。這些資料乃五四以後,澳門的白話散文與話劇最早期、最重要的史料之一。1950年3月8日《新園地》創刊,後來1958年8月15日《澳門日報》創刊,其綜合性副刊即沿用為刊名。此外,在1950年澳門學聯的《澳門學生》也闢有創作園地,澳門文壇的一些前輩如李鵬翥、冼為鏗等等,皆為當年此刊主要作者。在1963年5月至1964年7月間,澳門有一份文藝刊物名為《紅豆》 ,總共出版了14期。至八九十年代在澳門可以發表文學作品的園地,除了在各報刊的文藝副刊版之外,還曾有四種可以發表文學作品的專門刊物:澳門筆會的《澳門筆匯》;澳門五月詩社的《澳門現代詩刊》;澳門中華詩詞學會的《鏡海詩詞》和由一群澳大師生創辦的《蜉蝣體》(共編了十期,出版了九期) 。

圖6:《澳門筆匯》是澳門筆會出版的文學雜誌,自1989年開始定期出版,刊登中文創作的新詩、散文、小說、劇本等文學作品。

(三)各種文體略述

1. 現代詩

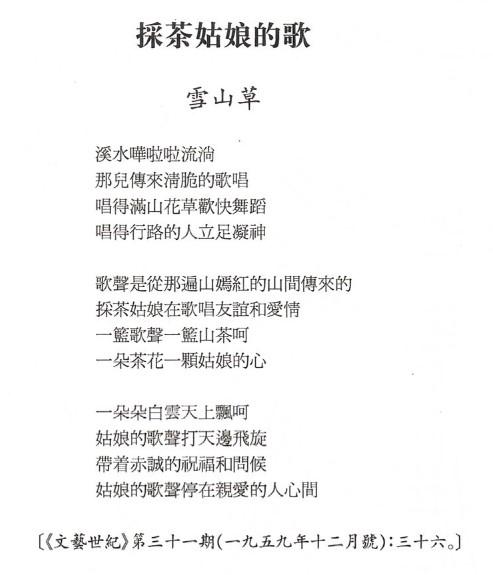

除上面提及過雪社馮秋雪等人的新詩外,比較早期的名作,可以追溯到聞一多發表於1925年11月的《七子之歌之澳門》。此詩乃一首愛國主義的作品,充滿對祖國盡早統一、澳門早日回歸的真摯期待。至於1930年代的新詩,現在能搜集到的大抵有德亢、蔚蔭、魏奉槃、飄零客和盧遜等的幾首作品,內容都對侵略者或社會上不良現實大加撻伐,對英勇抗戰者加以歌頌。而蔚蔭的《在街上》,共分五部687行,為澳門中文新詩史上其中一首最長篇的詩作。1940年代的新詩則有《藝峰》(文藝刊)第二期浮生的《災黎》、鐵靨的《鞭撻下》和人生的《世外桃源》、《憶燕如》等幾篇。至於戰後1950年代的作品,今搜集所得,僅得郭沫若的《鳳凰花》、哲學家謝康的《澳門》的新詩和雪山草的《採茶姑娘的歌》等。1960年代的澳門文壇,相對以前來說,因發表園地多了,故作品漸多。也有些詩人會投稿香港的文藝刊物。這個時期的重要詩人包括行心(即余君慧)、李丹、汪浩瀚、雪山草、江思揚和韓牧等等。此外,1930年代活躍於上海文壇的華鈴(馮華鈴),1940年代末起長期隱居澳門,也在這個時期再活躍起來。至1980-1990年代,澳門現代詩壇的創作隊伍是四代同堂的。最前輩的有在抗戰時已於上海成名的華鈴,有後已移居外地的韓牧、陶里和雲力等,仍居濠江的則有淘空了、高戈等等,青年詩人則有葦鳴、流星子等等,也有更年輕的一群,如陳達昇、懿靈、林玉鳳、黃文輝、王和、馮傾城、謝小冰等等共三、四十位。總的來說,在1980-1990年代,澳門的現代詩的確盡了它建立澳門文學形象的責任和努力。還有兩點是應該注意的:一是頗有一批生或長於斯卻已離開了這塊土地的詩人,也寫了不少以澳門為題材的詩;二是曾經有許多鄰近地區的詩人,以旅遊觀光者的心態來到澳門,走馬看花之後也寫了一些以澳門為題材的詩作。

圖7:雪山草:《採茶姑娘的歌》,載《澳門離岸文學拾遺》(上冊),頁2。

2. 散文

1933 年在《小齒輪》創刊號上所載馮騷的散文《艙中之夜》,是至今讀到的最早的一篇澳門散文。至於1940 年代初,在《藝峰》(文藝刊)第二期裡有之西的《徘徊》、浮雲的《給珩》、信光的《我底生命》、移荒的《憶》、慧的《秋》、挺的《職業給國家社會的作用》、埋笑的《給你會心的微笑》等多篇作品,大多為抒情散文。在1950-1970年代,自各個發表園地相繼創刊,大大鼓勵了澳門的散文寫作,許多前輩作家如李鵬翥、洗為鏗、凌棱等等,都是活躍於當時的作者。至1980-1990年代,澳門湧現了一大批散雜文優秀作家,如陶里、雲力、林中英、吳志良、陳浩星、雲獨鶴、夢子、凌鈍、穆欣欣等等,還有一些前輩作家如方菲、梅萼華、胡曉風、思放等等的散、雜文都是各具風騷的,大多有散文集行世。

3. 小說

五四以後最早的澳門小說是發表於1927年的《創造月刊》一卷六期上郁達夫寫的短篇《過去》了。小說寫的是作者於1926年10月下旬曾在澳門小住數天,偶然與他從前在上海認識的一位女友久別重逢,因而引出了一段戀情。在1933年,《小齒輪》的創刊號上有魯衡的《媒》。他的這篇作品,寫的卻是以香港為背景的男女四角關係故事,極可能是我們目前能讀到的最早的一篇本澳作者寫的香港故事。1940年代初,在《藝峰》(文藝刊)第二期上曾有赫奕的《吼輪驚魂》、飄遙的《死亡線上掙扎中的一群》、駱安尼斯蒂的《二十八年的漩渦》和拉索的 《我們並不永遠是》等幾篇作品。早在1950-1960年代,澳門已有相當成功的小說作者和作品面世。1950年代有一位來自福建廈門的黃崖(1927-1992年),當時活躍於港澳文壇,擅寫長篇小說,很多產。他的其中一部長篇小說《迷濛的海峽》,就是以澳門及其四周的小島如路環島、伶仃洋的天堂島為背景,寫1950年代初的一位加入了海盗組織的青年墮落的悲劇。他的另一部更早期的短篇小說集《秘密》中,其中《圈套》、《驚人事件》、《羊》(處女作小說)等數篇,情節皆涉及澳門。黃崖於1957年移居馬來西亞,後任《蕉風》文學月刊的編輯,從此活躍於馬華文壇。澳門本土前輩作家余君慧,自1950年代起已活躍於文壇,其作品以寫澳門的短篇或極短篇居多,如《絲士咖啡室》、《秘密》、《浴室驚魂》、《艷遇》、《靜電》、《成年人的童話》和《快活樓》等等。至1960 -1970年代,另有劍瑩和江映瀾等,寫在香港的文藝刊物上發表了不少小說。《萬木春》乃香港朝陽出版社於1976年9月出版的一部以澳門炮竹工人的悲苦生活為主題的小說;作者長爭,即香港著名電視劇演員張錚先生。《萬木春》是他的處女作。這部長篇小說的存在,一直為澳門文壇所忽視,直至卅年前筆者於香港重新發現這部小說後,始漸為人知。這部小說的重要性有兩點:

(1)它保存了許多可參考的1950 -1960年代第一手澳門社會的史料,如澳門的“大天二”、炮竹業等等,對研究澳門史很有價值;

(2)它是我們能掌握到的當代第一部已結集的以澳門為主題的小說。至1980-1990年代,較重要的澳門小說作品集,有林中英的《愛心樹》、《雲和月》、周桐的《錯愛》、毅剛編的《澳門小說選》、魯茂的《白狼》等等。到了1990年代的後期,新人寂然和梁淑琪等等的冒起,為澳門的小說創作注入了新動力。

4. 劇作

現在能讀到最早的創作劇本為培正中學暴風劇社集體創作的,約寫成於1938年聖誕前的《聖誕節前夜》,可見澳門的劇作及演出活動,向來有著很深厚的校園戲劇傳統。抗戰勝利後四五十年代的劇本,目前還能看到的只有晶晶的一幕兩場喜劇《歸來燕》(發表於1945年9月的《迅雷》周刊第八期)。六十年代劇作,則首推在青年文藝月刊《紅豆》1964年連續幾期期發表的《咖啡與蛇》、《“利市”的喜劇》、《拜山記》、《車廂內》等幾篇,它們都有著短小精悍,以粵方言為主(尤以對白部分為甚)和內容多涉及社會現實等特點。1960年代中以後,澳門的戲劇受時局影響陷入了低潮,現只能找到一部於中國共產黨九大會議前後由澳門戲院工會編寫成的活報劇劇本《幸福的時刻》。而從1970年代中以後計起,澳門重要的劇作者,以周樹利、李宇樑和許國權等等最具代表性。

三、多元的其他領域

(一)土生文學

土生文學指的是土生葡人這一個特殊的葡中混血族群的作家們所創作的文學作品。他們主要是以澳門土語(巴圖亞語)作為主要創作語言的;也有用葡語和英語的。例如在詩歌方面成就較大的就有詩作和劇作皆極豐的阿德(1919-1993),他堪稱為“土生文學之父” 。當然,在他之前還有一些19世紀初至20世紀前的無名氏所作的土生歌謠。至當代,在劇作方面最重要的作家是飛文基。至於澳門土生的散文作品,並不多見。其中江道蓮曾在第二次世界大戰後,寫過一些散文。伊迪英·喬治·德·馬天妮則曾以英文寫成回憶錄《殘垣間的風——我在澳門的童年》。以小說聞名的有江道蓮女士和飛歷奇兩位。江道蓮(1914-1957)著有反映時代和現實的短篇小說集《長衫》。飛歷奇(1923-2010)著有《南灣》、《愛情與小腳趾》、《大辮子的誘惑》和《望廈》等四部小說集。飛歷奇的小說,以非常典雅的現代葡語寫成,但他又特別喜歡大團圓結局,可見他是頗受了中國傳統戲曲文化的影響。

(二)葡語文學

在與澳門有關的眾多葡語文學作品中,名氣最大的相信就是賈梅士的長篇史詩《葡國魂》了。賈梅士固然表現出他超越一般葡人的愛國主義精神,但必須批判的是他也在其作品中表現出強烈的殖民主義。另一位與澳門有關的葡語文學史上赫赫有名的詩人就是庇山耶(1867-1926)了。他是葡語文學史上開創象徵主義詩歌這一流派的偉大詩人。他的詩作崇尚音樂性,意象重疊,擅於發掘詩歌語言的隱喻性。其詩曾經深受中國古典詩學傳統影響,可以說是中葡雙方作家中,唯一能呈現中葡文化交流之後和諧情調的一位。與他同時的澳門著名葡語作家,是其好友、散文家慕拉士(1854-1929);他的散文中經常提到中國、廣州和澳門的人、事物和風景。至於當代的澳門葡語作家則可以晴蘭等詩人為代表。

(三)其他外語文學

在文學史上,澳門常為西方通俗流行文學中的場景,被寫成冒險者的天堂、罪惡之城等等,例如丹尼爾·卡尼的《澳門,驚心動魄的劇場》、伊恩·費林明的鐵金剛占士邦系列流行小說中某些場景等等(另有描寫澳門名人韻事的Thrilling Cities一書)。另一方面,二十世紀最偉大英語詩人之一的奥登(1907-1973)卻曾經很認真地為澳門寫了一首佳作。1938年,奥登與遊記作家基斯杜化·伊士伍德聯袂到中國旅遊,計劃由二人合寫一部書。詩的部分由奥登寫,散文部分由伊士伍德來寫;奥登的詩集名為《在戰時》,伊士伍德的散文集名為《戰地之旅》。奥登本人對澳門的印象非常特別,從他的《澳門》一詩看來,他旣欣賞它的歐洲古伊比利亞與中國文化並存的詭異,也下筆寬容地批判它的賭博、賣淫等等罪惡;而澳門的濃厚宗教氣氛卻能超乎常人想像地適應混濁不堪的現實,尤其是在戰爭的年代,這一點更使奥登念念不忘。另一位著名的作家是奧斯甸.高志(1922-1997)。他寫了幾部有關澳門歷史的學術專著和歷史小說等如Prelude to Hong Kong、A Macau Narrative、City of Broken Promises。但必須批判的是高志的著作仍帶著西方殖民主義者心態。此外,毛翔青(1950-)的《猴王》(1978年初版,曾贏得1979年的Geoffrey Faber Memorial Prize),卻能對西方優越感作反方向處理,點出了中葡文化融合的契機。

(四)民間文學

澳門及其鄰近諸島,也有其原創性極高的民間文學,包括一些神話和傳說,如漢陳仁嬌仙話、宋許氏女道人仙話、三婆神傳說、媽祖化身拯救海難傳說、洋船石傳說、仙女澳傳說、普濟禪院的連理樹傳說和綁郎樹傳說等等。我們沒有必要向一些新移民求取“澳門民間文學”。澳門的葡人和土生葡人方面,也有一些神話和傳說,如土生學者高美士曾記載的聖老楞佐和望海聖母等等。

(五)文學批評

澳門的文學批評,可以分為五個時期:

1. 方志的以詩文存史、證史的古典期,可以《澳門記略》和乾隆十五年刊刻的《香山縣志》中的藝文部分為代表;

2. 1960-1970 年代初的澳門文學研究先行者的現代草創期,可以汪宗衍、曹思健等前輩的有關著作為代表;

3. 1970年代中至1980年代中的沉寂或空白期;

4. 1980年代中至1990年代初的澳門文學研究的現代重新出發期,可以李鵬翥、陶里、廖子馨、莊文永、黃曉峰和筆者等等作家、學者的評論和研究為代表;

5. 1990年代中至1999 年的現當代過渡期。

第5這個時期的成果很多,也可以稱這個時期為澳門文學集體記憶的重新發掘和整理期,可以“六選二目一拾遺”為代表,也可以稱這個時期為澳門文學的文學史建構期。“六選”是指由澳門基金會等等機構先後出版的《澳門新詩選》、《澳門短篇小說選》、《澳門散文選》、《澳門當代劇作選》、《澳門文學評論選》(上編)、(下編)、《澳門中葡詩歌選》等選集,這是一次有相當規模和自覺意識的重整澳門文學資料運動。“二目”是指《澳門華文文學研究資料目錄初編》和《澳門粵語話劇研究資料目錄初編(1985-1999)》。“一拾遺”是指《澳門離岸文學拾遺》(上冊)、(下冊)這部根據香港的三種文藝舊刊物內1980年前澳門作家作品的匯編。此外,內地和本土的學者也開始建構澳門文學史(包括各領域的專門史),如黃修己就在其主編的《20世紀中國文學史》裡加入了由筆者撰寫的澳門文學史章節;又如劉登翰主編的,由澳門的學者和作家主力撰寫的《澳門文學概觀》;又如鄭煒明的《澳門文學史》;又如田本相和筆者主編、撰寫,並由相關專家參與編著的《澳門戲劇史稿》和呂志鵬的《澳門中文新詩發展史研究(1938-2008)》等等,具見在以澳門本土學術力量和內地專家學者們的共同努力下,澳門文學史已初現輪廓了。

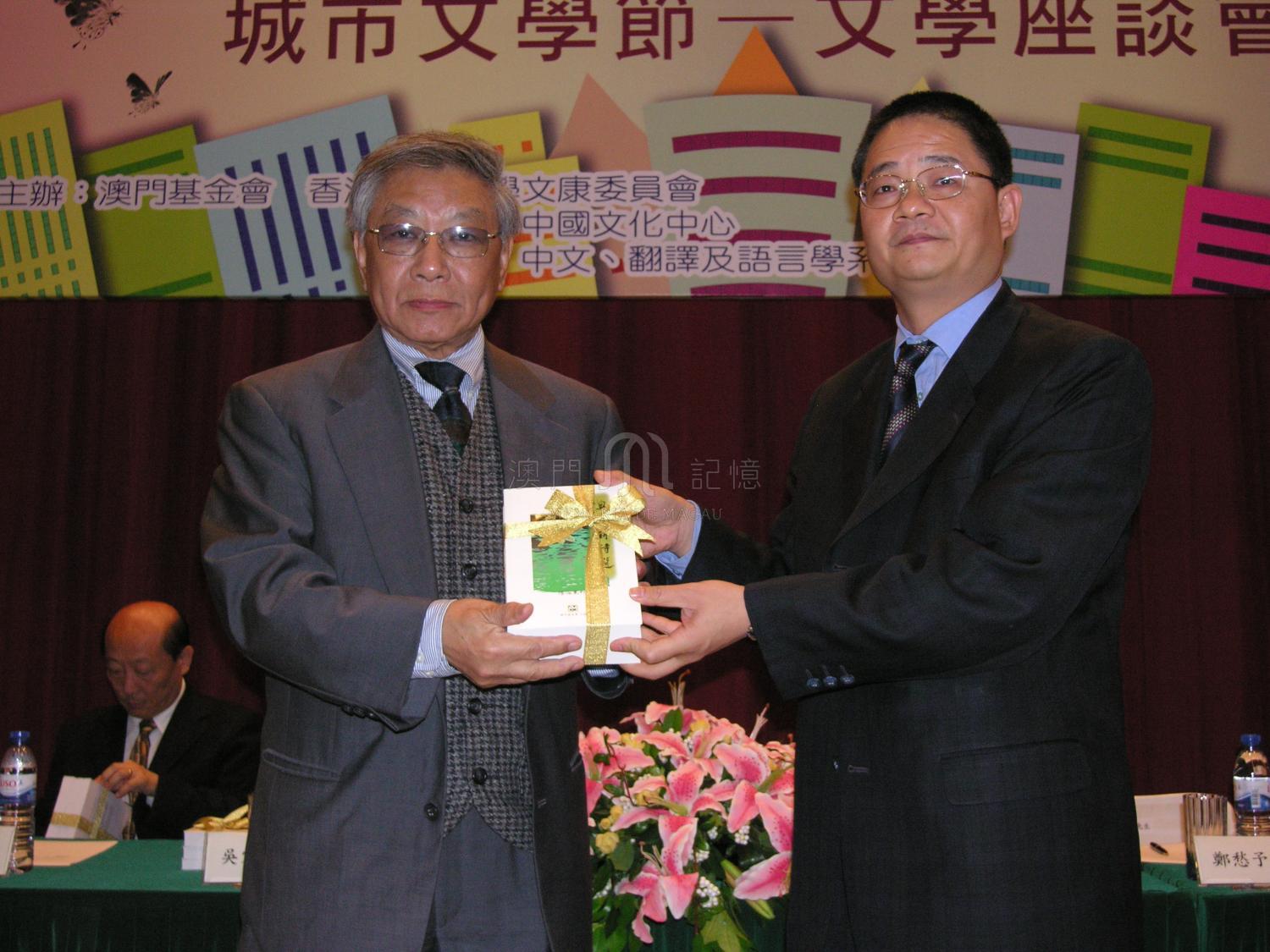

圖8:在2006年的“城市‧文學‧意象”文學座談會上,澳門基金會行政委員會吳志良向著名詩人鄭愁予致送《澳門短篇小說選》、《澳門散文選》及《澳門新詩選》。

四、回歸後至今

1999年12月20日澳門回歸祖國。自此二十餘年間,文學的發展在澳門筆會、澳門基金會等等的規劃和大力支持下,呈現出了一個繁華而自足的景況。其中如吳志良、林中英、李觀鼎、穆欣欣、廖子馨、姚風、龔剛、寂然、袁紹珊、賀綾聲、呂志鵬、馮傾城、盧傑樺、太皮、席地、陸奧雷、葦鳴、余少君、甘遠來、陳家朗、詩子、陳浩星、黃文輝、邢悅、洛書、雪菫等等,在創作、組織活動或批評研究方面,皆曾為回歸後的澳門文學添磚加瓦,作出了貢獻。(詳閱:《回歸後澳門文學極簡史》)

更新日期:2025/10/13

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)