專題文章

荷蘭為何在澳門戰役中落敗?

1622年6月24日,葡人在澳門奇蹟般地擊敗兵力佔優的荷蘭人,是澳門城市歷史上最傳奇也是最決定性的戰役。城內的葡軍是被動應戰,那佔有主動的荷軍將領,到底作出了甚麼判斷,導致這場敗仗?

專題文章

工會聯合總會

1950年1月20日,由澳門上架木藝工會、茶樓餅業工會、鞋業工會發起,聯合其他行業共12個工會,於澳門鏡湖醫院禮堂舉行澳門工會聯合總會成立大會。工聯總會成立之後,隨即投入到保障工人權益、調處勞資糾紛、關心職工福利等事務中。

專題文章

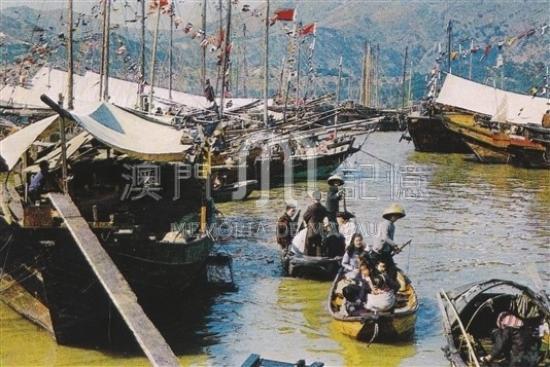

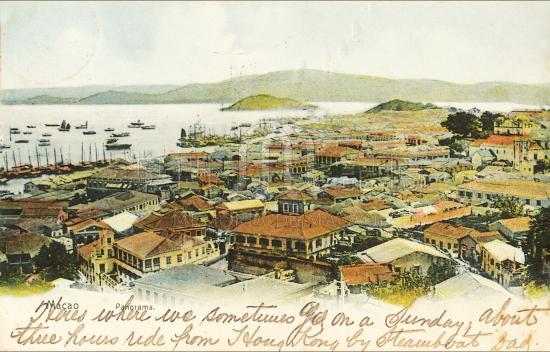

澳門旅遊攻略(1867年)

旅遊指南是現今不少人出門旅行的必備用品,包含當地的景點、交通方式、飲食等各種旅遊資訊。而早在1867年,梅輝立等人所著的《中日商埠志》中便有專門關於澳門的旅遊攻略,涵蓋澳門歷史、位置及地形、交通及住宿、公共建築及名勝古跡等資訊,對當時的來澳旅客相當實用,而這些內容對於身處二十一世紀的現今世代而言,亦有著不可忽視的歷史價值,可以讓我們了解當時澳門的風土人情、城市風貌。本文將與讀者一同揭開這本攻略,穿越時光,來一趟十九世紀的澳門之旅。

專題文章

澳門墳場:伊斯蘭教墳場和白頭墳場

伊斯蘭教墳場位於新口岸水塘之側摩囉園路四號,即與濠江中學澳門本部校舍相對,又與澳門治安警察局總部之修車廠為鄰,澳門人習慣上稱之為回教墳場。 白頭墳場,位於澳門半島松山山腰卓公亭側、澳門仁伯爵綜合醫院下,其入口面向嶺南中學,是澳門唯一的瑣羅亞斯德教墓園。

專題文章

街坊總會

澳門最早的地區性坊會是1950年代成立的望廈、青洲、台山街坊會。至1982年,澳門先後成立了24個區域性坊會。進入1980年代,澳門面臨即將回歸祖國的歷史機遇,為了加強聯繫與團結,各區坊會加緊籌備成立街坊總會。

專題文章

閱讀老字號之平民美食:茶餐廳、咖啡檔、粥麵店

廣東人有句話︰“各師各法,各廟各菩薩。”經營飲食也不例外。高價的有高價的顧客,廉價的也有捧場人,咖啡檔、粥麵店、茶餐廳為無數打工仔提供質優價廉的美食。