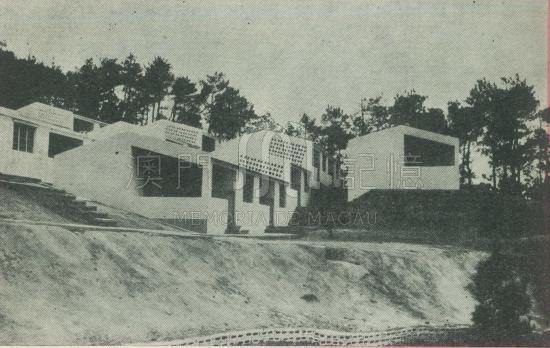

澳门坟场的发展及特色

澳门开埠四百多年,从明清时期中国对外最重要的港口城市之一发展至今时今日中西方文化荟萃的“东方拉城”,多少名人曾在这里上演了一幕幕经典、璀璨、足以影响世界的大汇演,但生、老、病、死是大自然不变的规律,回归黄土是他们人生的句点,坟场就成为了生命最终的归宿。

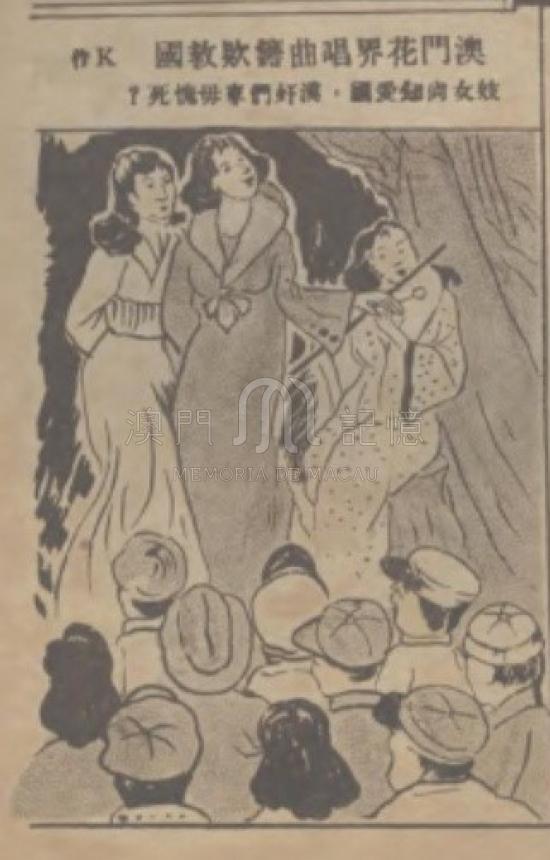

商女也知亡国恨——澳门歌姬支持祖国抗战

在日本发动侵华战争后,在澳门华人社会组织的募捐救国赈灾活动中,始终活跃着澳门歌姬的身影,各歌姬之慷慨输将,纵富人亦有不及,为祖国抗战作出了独特的贡献。

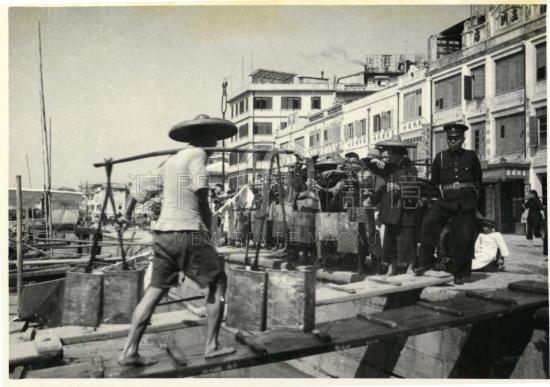

卖水艇、担水妹与泡水铺——那些消失的「水」行业

昔日的供水条件与居民的用水习惯,使得一些与水有关的行业应运而生,如卖水业、送水业和泡水业等,但随着现代化供水系统的出现,这些行业随之成为历史,本文将细说这些已消失的「水」行业。

澳门图书馆与近代有识之士

澳门图书馆在漫长的历程中,不断摸索向前。19世纪末20世纪初,许多进步的知识份子,为了探索振兴国力、抵抗侵略和解决社会矛盾的途径,纷纷引介西方的经验,提出各种改革方案,包括建立新式图书馆,从藏书走向阅读。戊戌政变后,即光绪末年宣统初年出现了近代公共图书馆。澳门方面,由于受到内地社会变化的影响,一批有识之士来澳,对学术氛围有所推动。

水井往事:澳门居民赴井汲水的日常

在现代都市生活中,供水可谓非常便利,不论是洗澡、洗衣服、煮饭、清洁、饮用等,只要打开水龙喉,即可享用源源不断的自来水。然而,在自来水普及之前,澳门居民的用水日常与今天大相径庭。每天起床后,人们需要提着水桶到水井或山泉打水,再把沉重的淡水担回家。现在,让我们回顾昔日澳门居民赴井汲水的日子,了解澳门水井的历史吧!

街坊总会

澳门最早的地区性坊会是1950年代成立的望厦、青洲、台山街坊会。至1982年,澳门先后成立了24个区域性坊会。进入1980年代,澳门面临即将回归祖国的历史机遇,为了加强联系与团结,各区坊会加紧筹备成立街坊总会。

澳门图书馆与教育事业

澳门中小学内设置的图书馆,是澳门的教育受到重视且日趋普及的体现。现时大部份学校都设有图书馆或图书室,据资料显示,澳门的中学、小学及幼稚园图书馆(室)共有近百间,当然规模各异,藏书数量从数千册到数万册不等。较早的中学图书馆是马礼逊纪念学校图书馆(1835—1839年)。

新桥莲溪的出现与变化

新桥莲溪大约在二十世纪一零年代中期被填塞,按当时的地图记录,莲溪的出海口在内港,在今天大兴街与提督马路交界处,其他大部分的河道在今天渡船街、光复街 。这是十九世纪末、二十世纪初,莲溪历史最末段时期的记录。然而,不论后世王文达先生的《澳门掌故》或是清代的《澳门记略》中所记载的莲溪,与上述的描述皆有不同,甚至十八世纪初期以前的地图中,几乎没有出现莲溪。关于这条小溪流出现在记载之中,似乎还有不少待解的谜团。

澳门北部“七村”的聚落分布与形成

澳门在十九世纪中到二十世纪初的城市空间变迁,必然会谈到葡人向澳门城周边的扩张,扩张的范围和策略,经常被概括为“近占七村,远夺三岛”。“七村”是指澳门城城墙以北、关闸以南的澳门半岛北部的聚落群,“三岛”是指青洲、氹仔、路环。由于地理上分隔比较少,澳葡政府近占七村的目标,在十九世纪末已经完成,而这个所谓“七村”,参考当代的文献,似乎“七村”实际上是澳门半岛北部的一个聚落群,并不是不多不少、清清楚楚的七个聚落,也并非全是从事渔农业的村落。

澳门葡京酒店的装饰艺术

葡京酒店盛载着澳门人的集体回忆,建筑物具有西方设计特式,配有中国民间风水神话传说,室内的装璜,瑰丽堂皇,尽显贵族气派,东座酒店大堂和西座新翼的设计,贯彻了装饰艺术风格,大堂的经典马赛克帆船阵壁画,具有摄人的魔力,百看不厌,巨型水晶吊灯令人印象难忘,场内每个角落都布满了中西古董珍品,尤如博物馆一样丰富,小城有着这么一个文化艺术的宝藏,要多加了解,珍惜和传承。

源起与流变:澳门社团发展历程

作为人类进行群体性文明活动的组织形式,社团在澳门的历史源远流长,从神缘组织(庙宇)到世俗性慈善组织,再从职业性社团到知识性社团,澳门社团形成了较为清晰的发展轨迹。

“双拟”角色及其变化:澳门社团功能

澳门素有“社团社会”的称号,一直以来社团在澳门社会中发挥着重要作用。众所周知,回归前葡管澳门实行的是间接治理,即澳葡政府治理未能深入到社会中下层,也极少向社会提供包括基础教育等在内的公共服务,因此,中下层社会通过社团(尤其是功能性代表社团)实行社会自治,使得社团出现“拟政府化”与“拟政党化”功能(简称“双拟”功能)。

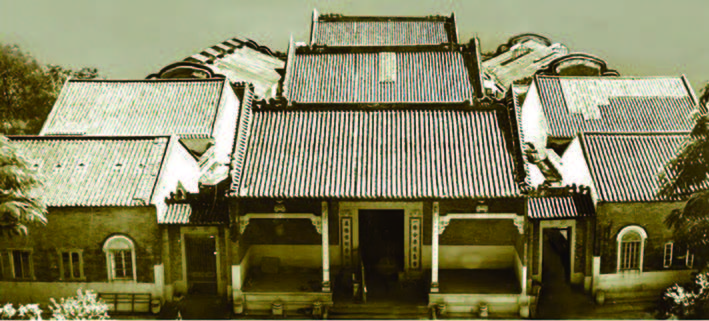

仁慈堂

澳门仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙传教士在澳门创办的慈善公益机构。仁慈堂起源于葡萄牙。1498 年,葡萄牙女摄政王唐娜.莱昂诺尔(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本创立向穷人提供援助的仁慈堂。此后,葡萄牙各海外属地以至世界各地纷纷建立仁慈堂。澳门仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶稣会士贾耐劳(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵达澳门,眼见澳门的孤寡贫民生活无依,有些更染上痳疯病,因此,他于次年(1569年)创办了澳门仁慈堂。

澳门葡京酒店的装饰艺术

葡京酒店盛载着澳门人的集体回忆,建筑物具有西方设计特式,配有中国民间风水神话传说,室内的装璜,瑰丽堂皇,尽显贵族气派,东座酒店大堂和西座新翼的设计,贯彻了装饰艺术风格,大堂的经典马赛克帆船阵壁画,具有摄人的魔力,百看不厌,巨型水晶吊灯令人印象难忘,场内每个角落都布满了中西古董珍品,尤如博物馆一样丰富,小城有着这么一个文化艺术的宝藏,要多加了解,珍惜和传承。

源起与流变:澳门社团发展历程

作为人类进行群体性文明活动的组织形式,社团在澳门的历史源远流长,从神缘组织(庙宇)到世俗性慈善组织,再从职业性社团到知识性社团,澳门社团形成了较为清晰的发展轨迹。

“双拟”角色及其变化:澳门社团功能

澳门素有“社团社会”的称号,一直以来社团在澳门社会中发挥着重要作用。众所周知,回归前葡管澳门实行的是间接治理,即澳葡政府治理未能深入到社会中下层,也极少向社会提供包括基础教育等在内的公共服务,因此,中下层社会通过社团(尤其是功能性代表社团)实行社会自治,使得社团出现“拟政府化”与“拟政党化”功能(简称“双拟”功能)。

仁慈堂

澳门仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙传教士在澳门创办的慈善公益机构。仁慈堂起源于葡萄牙。1498 年,葡萄牙女摄政王唐娜.莱昂诺尔(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本创立向穷人提供援助的仁慈堂。此后,葡萄牙各海外属地以至世界各地纷纷建立仁慈堂。澳门仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶稣会士贾耐劳(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵达澳门,眼见澳门的孤寡贫民生活无依,有些更染上痳疯病,因此,他于次年(1569年)创办了澳门仁慈堂。

尊敬的“澳门记忆”会员,您好!

感谢您长期以来对“澳门记忆”文史网的支持与信任。为持续优化会员服务质量与保障会员权益,本网站将自2025年4月28日起正式实施新版的《服务条款》。敬请各位会员详阅修订后之条款,有关内容可于以下查阅:

您已详细阅读并同意接受该等《服务条款》修订内容。

若您对本次更新有任何疑问,欢迎随时与我们联系。

感谢您一如既往的支持与信任,“澳门记忆”文史网将持续为您提供更安心、便捷的会员服务。

“澳门记忆”文史网 敬启

发布日期:2025年4月28日

使用说明

检视全站索引

“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;

“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;

“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。

已经有澳门记忆帐号了? 登入