救亡与统战:中国共产党在澳门的组织与活动(1921-1949)

从1921年中国共产党成立到1949年新中国成立,中国共产党一直以秘密方式在澳门存在,从事组织发展、民众动员以及配合内地抗日救亡。

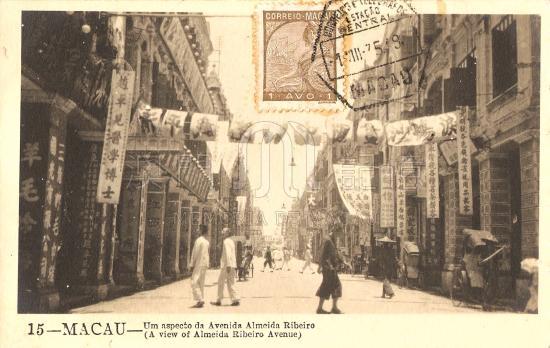

新马路的诞生——一场划时代的开路工程

新马路和议事亭前地(喷水池),可以说是澳门市中心的代名词。虽然人人称之「新马路」,但实际上她已经有百多年的历史,可以跻身老街之列(虽然无法与邻居营地大街相提并论)。新马路的诞生可说是一次划时代的大工程,但为何政府会有开辟新马路的打算?是谁设计这条街道?新马路又是如何开辟?

澳门坟场:望厦圣母(新西洋)坟场和新基督教坟场

望厦圣母(新西洋)坟场,简称新西洋坟场,位于澳门半岛西北面、螺丝山脚下,属昔日望厦村的范围内,与普济禅院(俗称观音堂)、望厦炮台及马交石炮台为邻。而新基督教坟场位于螺丝山后方,黑沙环斜坡旁。从新西洋坟场的亚马喇马路的门口进入,右边的墓地便是新基督教坟场,从名字上可以看出,它与旧基督教坟场存有承传的关系。

工会联合总会

1950年1月20日,由澳门上架木艺工会、茶楼饼业工会、鞋业工会发起,联合其他行业共12个工会,于澳门镜湖医院礼堂举行澳门工会联合总会成立大会。工联总会成立之后,随即投入到保障工人权益、调处劳资纠纷、关心职工福利等事务中。

东亚大酒店——1935年摩登地标

要研究澳门东亚酒店的历史,先要了解先施公司。以前听老人家讲先施公司曾经在东亚酒店2楼营业过一段时间,但坊间都没有历史照片,只有零星的广告报道,所知甚少。本文将结合笔者的藏品与实地考察,梳理一段先施公司澳门支行与东亚酒店的故事。

八角亭图书馆与何贤先生

沧海桑田,往事未如烟,追溯20世纪20年代,八角亭图书馆所在的位置仍是一片静谧的街区,在南湾花园的花圃中,今天人们大都称嘉思栏花园。1926年,由著名的华人则师陈焜培设计,1927年建成,与不远处那座西式堡垒的欧战纪念馆相呼应,各显特色。

山泉往事:澳门名泉的故事

澳门缺乏河流和湖泊,居民的日常用水只能从地下获取,其中水井是最重要的水源之一。除了凿井取水之外,一些山地亦流出地下水,形成山泉,成为居民们另一个重要的天然取水点,如二龙喉、亚婆井等,虽然这些山泉随着时间消失,但它们的故事却长流于历史之中。

水井往事:澳门居民赴井汲水的日常

在现代都市生活中,供水可谓非常便利,不论是洗澡、洗衣服、煮饭、清洁、饮用等,只要打开水龙喉,即可享用源源不断的自来水。然而,在自来水普及之前,澳门居民的用水日常与今天大相径庭。每天起床后,人们需要提着水桶到水井或山泉打水,再把沉重的淡水担回家。现在,让我们回顾昔日澳门居民赴井汲水的日子,了解澳门水井的历史吧!

水村山郭——水神信仰与澳门的聚落

澳门位处珠江三角洲,自明中叶开埠以来,葡人入居,藉东西方各国银丝贸易,国际贸易航道开通,成为世界商港。至明清易代之际,因国际地缘政治形势剧变而衰落,及至清康熙开海、乾隆一口通商等政策,在广州贸易体系之下,澳门又迎来百多年的繁荣。及至清末鸦片战争,十九世纪中以后的国际形势、航海技术、贸易规则大幅演变,澳门作为东亚一个重要港口的角色,渐渐淡出舞台。澳门港口的重要性虽然不断下降,但作为沿海城市,海洋文化依然深植其中,当中包括多元化的宗教信仰。

街市里的风波: 从营地街市墟亭看华洋关系

我们经常说,澳门是一座中葡文化共存的城市,从“澳门历史城区”到非物质文化遗产,都展示了中葡族群在这座小城共融生活……但在过去小城的生活又是怎样呢?当然,我们不可能坐时光机穿越到上百年之前亲身感受,但透过《汉文文书》的档案,大家可以看到在清代澳门人们的生活,当中既有相互合作,也有严重的冲突。在众多的故事中,我们从营地街市说起。

“我家学校以前是乱葬岗!”——寻找澳门消失的墓地

大家小时候在学校读书时,不知道有没有听过关于学校以前是乱葬岗或医院的传闻。这些传说,几乎流传于各校各级的学生中,可谓永不过时的鬼故。虽然学校曾经是我们的第二个家,但大家似乎对这个地方的过去非常陌生。到底以前这片土地上发生过甚么事情?现在,让我们回到被高楼大厦覆盖前的澳门,寻找那些曾经作为墓地的地方。

逐海而居:海上保护神

渔民出海作业,海上风浪难以预测,渔民信奉水神,除了祈求风调雨顺,更祈求出海平安、鱼虾大汛。澳门面积虽小,街道却林立着大大小小与海神有关的庙宇,了解海上信俗,为读者深入了解澳门的庙宇文化提供了另一个视角。

山泉往事:澳门名泉的故事

澳门缺乏河流和湖泊,居民的日常用水只能从地下获取,其中水井是最重要的水源之一。除了凿井取水之外,一些山地亦流出地下水,形成山泉,成为居民们另一个重要的天然取水点,如二龙喉、亚婆井等,虽然这些山泉随着时间消失,但它们的故事却长流于历史之中。

水井往事:澳门居民赴井汲水的日常

在现代都市生活中,供水可谓非常便利,不论是洗澡、洗衣服、煮饭、清洁、饮用等,只要打开水龙喉,即可享用源源不断的自来水。然而,在自来水普及之前,澳门居民的用水日常与今天大相径庭。每天起床后,人们需要提着水桶到水井或山泉打水,再把沉重的淡水担回家。现在,让我们回顾昔日澳门居民赴井汲水的日子,了解澳门水井的历史吧!

水村山郭——水神信仰与澳门的聚落

澳门位处珠江三角洲,自明中叶开埠以来,葡人入居,藉东西方各国银丝贸易,国际贸易航道开通,成为世界商港。至明清易代之际,因国际地缘政治形势剧变而衰落,及至清康熙开海、乾隆一口通商等政策,在广州贸易体系之下,澳门又迎来百多年的繁荣。及至清末鸦片战争,十九世纪中以后的国际形势、航海技术、贸易规则大幅演变,澳门作为东亚一个重要港口的角色,渐渐淡出舞台。澳门港口的重要性虽然不断下降,但作为沿海城市,海洋文化依然深植其中,当中包括多元化的宗教信仰。

街市里的风波: 从营地街市墟亭看华洋关系

我们经常说,澳门是一座中葡文化共存的城市,从“澳门历史城区”到非物质文化遗产,都展示了中葡族群在这座小城共融生活……但在过去小城的生活又是怎样呢?当然,我们不可能坐时光机穿越到上百年之前亲身感受,但透过《汉文文书》的档案,大家可以看到在清代澳门人们的生活,当中既有相互合作,也有严重的冲突。在众多的故事中,我们从营地街市说起。

“我家学校以前是乱葬岗!”——寻找澳门消失的墓地

大家小时候在学校读书时,不知道有没有听过关于学校以前是乱葬岗或医院的传闻。这些传说,几乎流传于各校各级的学生中,可谓永不过时的鬼故。虽然学校曾经是我们的第二个家,但大家似乎对这个地方的过去非常陌生。到底以前这片土地上发生过甚么事情?现在,让我们回到被高楼大厦覆盖前的澳门,寻找那些曾经作为墓地的地方。

逐海而居:海上保护神

渔民出海作业,海上风浪难以预测,渔民信奉水神,除了祈求风调雨顺,更祈求出海平安、鱼虾大汛。澳门面积虽小,街道却林立着大大小小与海神有关的庙宇,了解海上信俗,为读者深入了解澳门的庙宇文化提供了另一个视角。

尊敬的“澳门记忆”会员,您好!

感谢您长期以来对“澳门记忆”文史网的支持与信任。为持续优化会员服务质量与保障会员权益,本网站将自2025年4月28日起正式实施新版的《服务条款》。敬请各位会员详阅修订后之条款,有关内容可于以下查阅:

您已详细阅读并同意接受该等《服务条款》修订内容。

若您对本次更新有任何疑问,欢迎随时与我们联系。

感谢您一如既往的支持与信任,“澳门记忆”文史网将持续为您提供更安心、便捷的会员服务。

“澳门记忆”文史网 敬启

发布日期:2025年4月28日

使用说明

检视全站索引

“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;

“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;

“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。

已经有澳门记忆帐号了? 登入