專題文章

康公廟前地

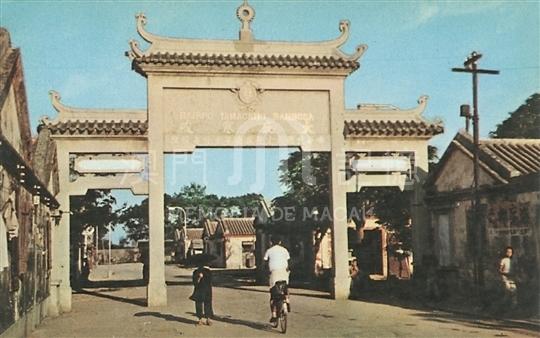

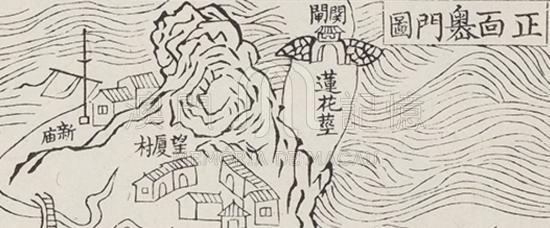

康公廟創建時,正是澳葡政府開始在內港北灣開展填海工程的時期。廟內現存“廟地界址圖”碑,說明創建時的廟界範圍。根據該圖,康真君廟是“坐辰向戌兼巽乾”,即坐東南向西北。除廟本身所在地外,廟後尚有一屋緊連;廟前地方則註明“此地直至海旁連石級俱係廟銀填築”,此為康公廟位置原是北灣灘塗經填海而成的歷史證據,其海旁石級當是碼頭供客人上落之用。

專題文章

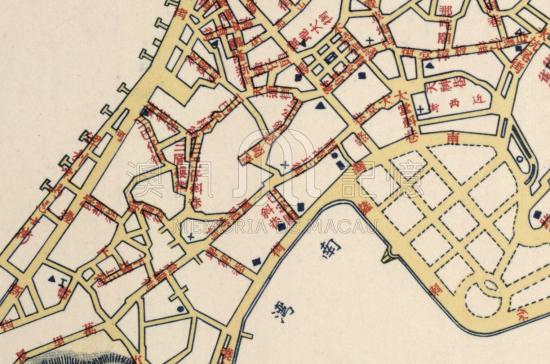

台山百年(上)——澳門首個平民坊的誕生

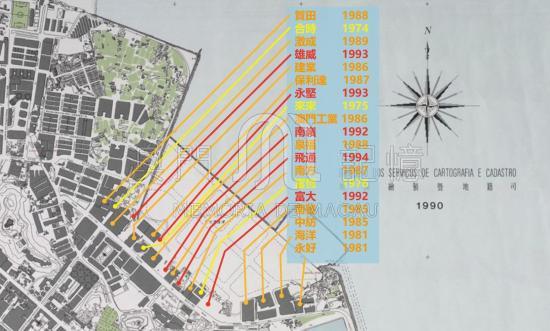

很多時候,我們介紹澳門歷史時,都會把焦點放在歷史悠久的“澳門歷史城區”及其他舊區,而澳門北區反而較少被提及,一來這是百年前才填海形成的新區,其歷史比不上三、四百年的舊城區;二來這裡屬於住宅區,本身缺乏精彩的故事。這次讓我們以北區的台山為舞台,講述這片土地的歷史吧!

專題文章

澳門街道標幟及名稱.上篇 ——街道標幟

有人聚居的地方,必會有街巷的產生,澳門作為一個城市,有其自己的街道網絡,有其本身的特色。本文的目的是嘗試對澳門現有的街道標幟作一個綜合的分析,從而了解它們的來源特點、數量以及所反映的社會狀況和中西文化結合的現象。

專題文章

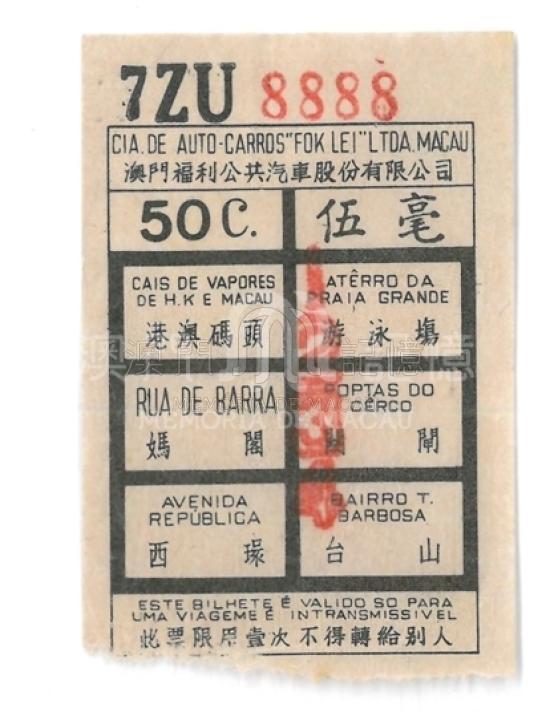

伴你同行:福利·新福利

澳門現今的交通網絡四通八達,但約100年前,小城居民的主要活動範圍集中於不足4平方公里的澳門半島,儘管如此,當時亦已見巴士的雛形。根據歷史資料記載,澳門早於1919年就有名為“自由車”的公共交通工具出現,當時在市區主要地點設站,前往關閘馬路。至1925年,發展為“街坊車”,街坊車由廉價大貨車改裝,在貨斗上裝設木座椅,再加上蓋以遮風擋雨,車內更分設頭等及二等車廂,主要行走內港區、新馬路、水坑尾、荷蘭園及關閘,成為巴士的雛型。