水井往事:澳門居民赴井汲水的日常

在現代都市生活中,供水可謂非常便利,不論是洗澡、洗衣服、煮飯、清潔、飲用等,只要打開水龍喉,即可享用源源不斷的自來水。然而,在自來水普及之前,澳門居民的用水日常與今天大相徑庭。每天起床後,人們需要提著水桶到水井或山泉打水,再把沉重的淡水擔回家。現在,讓我們回顧昔日澳門居民赴井汲水的日子,了解澳門水井的歷史吧!

透物見史:聖保祿總院的考古發現與瓷器貿易

考古學是一門通過對古代人類在各種活動遺留下來的實物,研究人類古代社會歷史的學科。在澳門,考古工作自1972年開展至今,開展了規模大小不一的多次考古發掘工作,其中,聖保祿總院遺址在2010年至2012年開展的考古發掘中出土了大量克拉克瓷,印證了澳門歷史上瓷器貿易的繁盛,也引發人們思考這些考古發現和聖保祿總院的耶穌會士之間存在的聯繫。

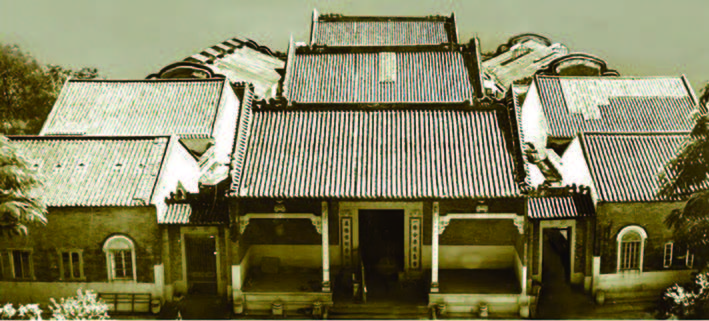

主教公署圖書館

澳門天主教主教公署,又稱主教府,位於大堂右側。1576年由教宗額我略十三世頒下諭旨,確立澳門在遠東的教區地位,澳門主教堂便開始成立,曾管轄著中國、朝鮮、日本、越南、老撾、暹邏、馬來西亞等地的天主教會,至今已四百多年。據考證,主教府至少建於1835年(清道光十五年)前,現有建築為1987年時擴充和重建,1991年完工。主教府內的圖書館藏有不少書籍。

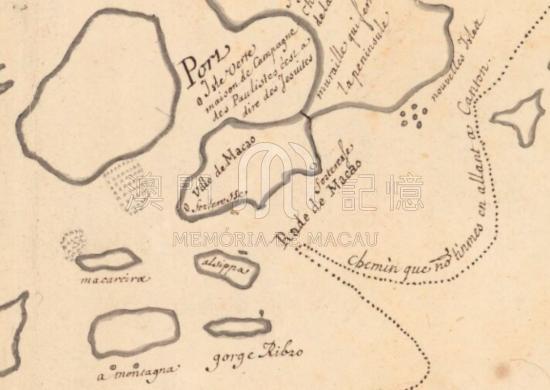

從中外歷史文獻重考“Lilao/Nilao”與“亞婆井”的歷史

澳門學中,有一個似乎已經蓋棺論定、但疑點重重的問題,即所謂的“泥流泉”。作者將在仔細爬梳中外歷史文獻的基礎上,就其詞源與詞義略抒己見,意在抛磚引玉。

街坊總會

澳門最早的地區性坊會是1950年代成立的望廈、青洲、台山街坊會。至1982年,澳門先後成立了24個區域性坊會。進入1980年代,澳門面臨即將回歸祖國的歷史機遇,為了加強聯繫與團結,各區坊會加緊籌備成立街坊總會。

閱讀老字號之早期中西麵包餅店

二次大戰期間,澳門雖屬非戰區,但物資缺乏,平民百姓連飯也吃不到。當時的麵包是需要配給的,俄國麵包是澳葡政府指定的供應品。當時天一亮,麵包供應站便已排了四條“長龍”,待葡人警官到來,隨心所“慾”地選一個“龍頭”作為輪購麵包的首隊,通常必定會揀選有年輕貌美的小姑娘的隊列。有經驗者,選龍入隊必定揀有年輕貌美的小姑娘之列,即使遲來也可先上岸。

澳門錨地——沙瀝

第四條跨海大橋“澳門大橋”即將在今年建成通車,大橋其下的海面又再進入公眾視野。許多朋友可能不知,現時友誼、澳門兩條大橋橫跨而過的澳氹之間海面,在17至19世紀中葉時名聞中外,許多地圖、環球旅遊書和中外商務指南都有提及。

源起與流變:澳門社團發展歷程

作為人類進行群體性文明活動的組織形式,社團在澳門的歷史源遠流長,從神緣組織(廟宇)到世俗性慈善組織,再從職業性社團到知識性社團,澳門社團形成了較為清晰的發展軌跡。

“雙擬”角色及其變化:澳門社團功能

澳門素有“社團社會”的稱號,一直以來社團在澳門社會中發揮著重要作用。眾所周知,回歸前葡管澳門實行的是間接治理,即澳葡政府治理未能深入到社會中下層,也極少向社會提供包括基礎教育等在內的公共服務,因此,中下層社會通過社團(尤其是功能性代表社團)實行社會自治,使得社團出現“擬政府化”與“擬政黨化”功能(簡稱“雙擬”功能)。

仁慈堂

澳門仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙傳教士在澳門創辦的慈善公益機構。仁慈堂起源於葡萄牙。1498 年,葡萄牙女攝政王唐娜.萊昂諾爾(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本創立向窮人提供援助的仁慈堂。此後,葡萄牙各海外屬地以至世界各地紛紛建立仁慈堂。澳門仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶穌會士賈耐勞(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵達澳門,眼見澳門的孤寡貧民生活無依,有些更染上痳瘋病,因此,他於次年(1569年)創辦了澳門仁慈堂。

源起與流變:澳門社團發展歷程

作為人類進行群體性文明活動的組織形式,社團在澳門的歷史源遠流長,從神緣組織(廟宇)到世俗性慈善組織,再從職業性社團到知識性社團,澳門社團形成了較為清晰的發展軌跡。

“雙擬”角色及其變化:澳門社團功能

澳門素有“社團社會”的稱號,一直以來社團在澳門社會中發揮著重要作用。眾所周知,回歸前葡管澳門實行的是間接治理,即澳葡政府治理未能深入到社會中下層,也極少向社會提供包括基礎教育等在內的公共服務,因此,中下層社會通過社團(尤其是功能性代表社團)實行社會自治,使得社團出現“擬政府化”與“擬政黨化”功能(簡稱“雙擬”功能)。

仁慈堂

澳門仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙傳教士在澳門創辦的慈善公益機構。仁慈堂起源於葡萄牙。1498 年,葡萄牙女攝政王唐娜.萊昂諾爾(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本創立向窮人提供援助的仁慈堂。此後,葡萄牙各海外屬地以至世界各地紛紛建立仁慈堂。澳門仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶穌會士賈耐勞(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵達澳門,眼見澳門的孤寡貧民生活無依,有些更染上痳瘋病,因此,他於次年(1569年)創辦了澳門仁慈堂。

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入