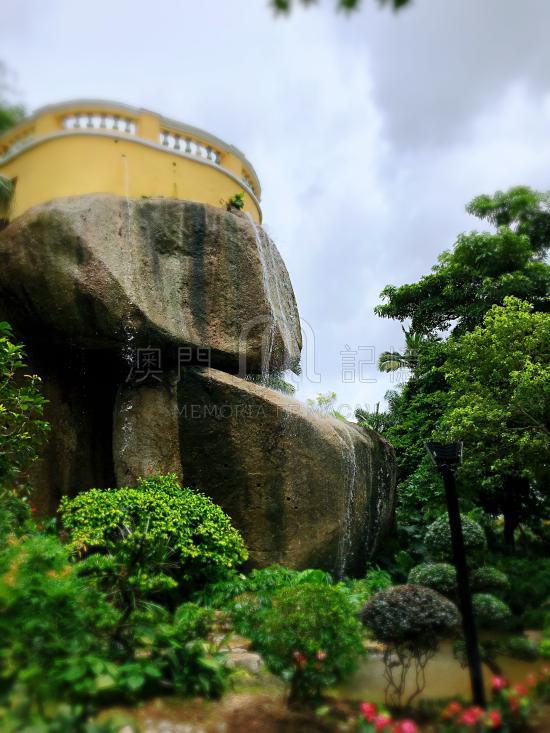

名園和聲:魏源詩文中的白鴿巢

白鴿巢公園昔日為俾利喇所營建的私人花園,有着悠久的歷史,其不僅遍植樹木,擁有優美的自然環境,而且築有亭子可供登高眺海,園內更飼有珍禽異獸,歷來吸引到不少來自中外的文人騷客慕名來訪,並留下流傳百年的名作佳句,成為了如今白鴿巢文化內涵的一部分。清代著名思想家、政治家魏源,亦曾到訪白鴿巢,寫下〈澳門花園聽夷女洋琴歌〉,本文擬通過該詩文體會詩人的心境情操,同時,探尋白鴿巢的文學之美。

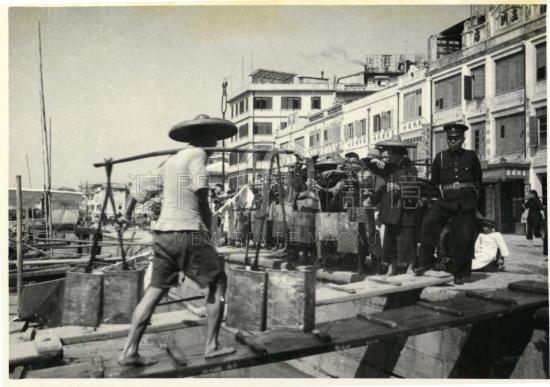

賣水艇、擔水妹與泡水舖——那些消失的「水」行業

昔日的供水條件與居民的用水習慣,使得一些與水有關的行業應運而生,如賣水業、送水業和泡水業等,但隨著現代化供水系統的出現,這些行業隨之成為歷史,本文將細說這些已消失的「水」行業。

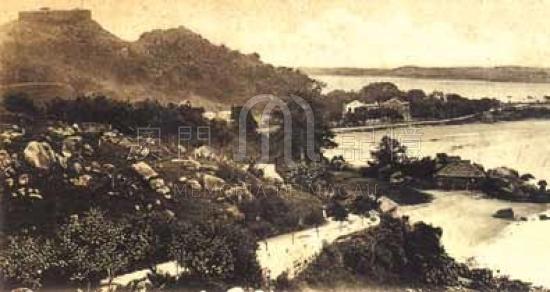

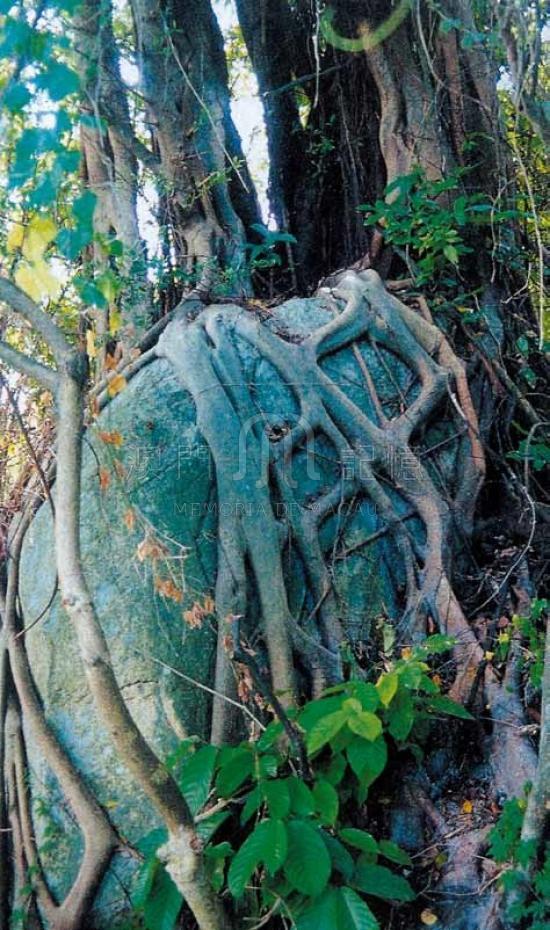

馬交石上看潮立

據王文達《澳門掌故》所載,150多年前,澳葡“兵頭”亞馬留在率軍強佔水坑尾門至蓮花莖(又稱蓮花徑,後經擴闊改稱亞馬喇土腰或關閘馬路)一帶土地後,將葡文“Macau”字樣刻在東灣(關閘至海角遊雲之間原有的海灣)一塊巖石上,後來有人按“Macau”的譯音,認為此石就是馬交石。其實早在前清梁廷枬著《粵海關志》所載《澳門總口圖》中,已有“馬蛟石”在蓮峯山東北面,即大約在現時螺絲山、海角遊雲對開處,堆叠於長條形半島末端的圖形。

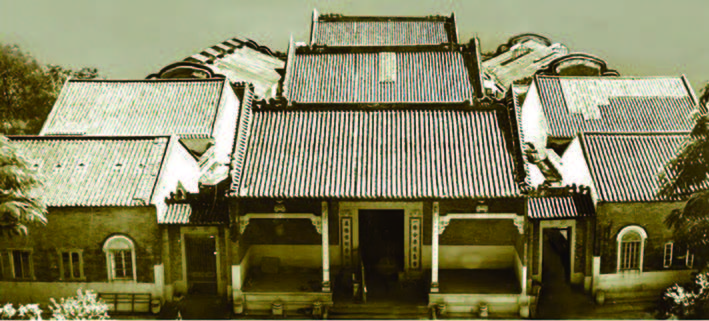

街坊總會

澳門最早的地區性坊會是1950年代成立的望廈、青洲、台山街坊會。至1982年,澳門先後成立了24個區域性坊會。進入1980年代,澳門面臨即將回歸祖國的歷史機遇,為了加強聯繫與團結,各區坊會加緊籌備成立街坊總會。

四月初八舞醉龍

舞醉龍習俗源自數百年前的“醉龍傳說”。據傳,廣東省香山縣(今中山、珠海、澳門)曾發生瘟疫,鄉民於農曆四月初八求助佛祖,當抬着佛像路經河邊時,河中突然躍出一條大蛇,一位正在喝酒的和尚見狀上前,將蛇截為三段、蛇血流入溪中;凡蛇血所流之處,長出一種稱為欒樨樹的小灌木。鄉民舀溪水配以欒樨葉飲用,百病消除,遂認定大蛇為神龍降凡普渡眾生,以舞三截龍答謝神恩,且為紀念和尚醉酒弄蛇,舞龍者灌酒至酩酊,以顯虔誠。自此之後,每年都有舞醉龍之習俗,並伴以煮龍船頭飯,祈求消除百病,老少平安,更以欒樨葉做成欒樨餅,作為應節小吃,以圖大吉大利。

大三巴的秘道傳說(上)——牌坊下失落的金庫

很多地方都流傳著秘道的都市傳說,例如香港禮賓府的秘道、台北圓山飯店的密道等。當然,澳門也少不了自己的秘道傳說,當中最廣為流傳的秘道在澳門的地標——大三巴牌坊。

救亡與統戰:中國共產黨在澳門的組織與活動(1921-1949)

從1921年中國共產黨成立到1949年新中國成立,中國共產黨一直以秘密方式在澳門存在,從事組織發展、民眾動員以及配合內地抗日救亡。

住冬之行: 廣州外商的年度大遷移

自1762年起,廣州外商在每年貿易季後(十月至翌年四月)需要到澳門住冬,但他們為何要到澳門越冬,他們又是怎樣來到澳門,讓我們從一名外商的記錄來了解這段歷史吧!

澳門葡京酒店的裝飾藝術

葡京酒店盛載着澳門人的集體回憶,建築物具有西方設計特式,配有中國民間風水神話傳說,室內的装璜,瑰麗堂皇,盡顯貴族氣派,東座酒店大堂和西座新翼的設計,貫徹了裝飾藝術風格,大堂的經典馬賽克帆船陣壁畫,具有攝人的魔力,百看不厭,巨型水晶吊燈令人印象難忘,場內每個角落都佈滿了中西古董珍品,尤如博物館一樣豐富,小城有着這麼一個文化藝術的寶藏,要多加了解,珍惜和傳承。

源起與流變:澳門社團發展歷程

作為人類進行群體性文明活動的組織形式,社團在澳門的歷史源遠流長,從神緣組織(廟宇)到世俗性慈善組織,再從職業性社團到知識性社團,澳門社團形成了較為清晰的發展軌跡。

“雙擬”角色及其變化:澳門社團功能

澳門素有“社團社會”的稱號,一直以來社團在澳門社會中發揮著重要作用。眾所周知,回歸前葡管澳門實行的是間接治理,即澳葡政府治理未能深入到社會中下層,也極少向社會提供包括基礎教育等在內的公共服務,因此,中下層社會通過社團(尤其是功能性代表社團)實行社會自治,使得社團出現“擬政府化”與“擬政黨化”功能(簡稱“雙擬”功能)。

仁慈堂

澳門仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙傳教士在澳門創辦的慈善公益機構。仁慈堂起源於葡萄牙。1498 年,葡萄牙女攝政王唐娜.萊昂諾爾(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本創立向窮人提供援助的仁慈堂。此後,葡萄牙各海外屬地以至世界各地紛紛建立仁慈堂。澳門仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶穌會士賈耐勞(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵達澳門,眼見澳門的孤寡貧民生活無依,有些更染上痳瘋病,因此,他於次年(1569年)創辦了澳門仁慈堂。

澳門葡京酒店的裝飾藝術

葡京酒店盛載着澳門人的集體回憶,建築物具有西方設計特式,配有中國民間風水神話傳說,室內的装璜,瑰麗堂皇,盡顯貴族氣派,東座酒店大堂和西座新翼的設計,貫徹了裝飾藝術風格,大堂的經典馬賽克帆船陣壁畫,具有攝人的魔力,百看不厭,巨型水晶吊燈令人印象難忘,場內每個角落都佈滿了中西古董珍品,尤如博物館一樣豐富,小城有着這麼一個文化藝術的寶藏,要多加了解,珍惜和傳承。

源起與流變:澳門社團發展歷程

作為人類進行群體性文明活動的組織形式,社團在澳門的歷史源遠流長,從神緣組織(廟宇)到世俗性慈善組織,再從職業性社團到知識性社團,澳門社團形成了較為清晰的發展軌跡。

“雙擬”角色及其變化:澳門社團功能

澳門素有“社團社會”的稱號,一直以來社團在澳門社會中發揮著重要作用。眾所周知,回歸前葡管澳門實行的是間接治理,即澳葡政府治理未能深入到社會中下層,也極少向社會提供包括基礎教育等在內的公共服務,因此,中下層社會通過社團(尤其是功能性代表社團)實行社會自治,使得社團出現“擬政府化”與“擬政黨化”功能(簡稱“雙擬”功能)。

仁慈堂

澳門仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙傳教士在澳門創辦的慈善公益機構。仁慈堂起源於葡萄牙。1498 年,葡萄牙女攝政王唐娜.萊昂諾爾(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本創立向窮人提供援助的仁慈堂。此後,葡萄牙各海外屬地以至世界各地紛紛建立仁慈堂。澳門仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶穌會士賈耐勞(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵達澳門,眼見澳門的孤寡貧民生活無依,有些更染上痳瘋病,因此,他於次年(1569年)創辦了澳門仁慈堂。

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入