中華總商會

澳門中華總商會成立於1913年,是澳門第一個商會組織。1909年,華商蕭登(蕭瀛洲)、李鏡荃、趙立夫三人呈請澳門總督批准設立華商會,1912年獲葡京批准立案,取名澳門商會。第二年,澳門商會正式成立,推蕭瀛洲為首屆總理。後以旅澳華商總會名義呈中華民國工商部獲准立案。1916年,正式定名為澳門中華總商會。

澳門墳場的發展及特色

澳門開埠四百多年,從明清時期中國對外最重要的港口城市之一發展至今時今日中西方文化薈萃的“東方拉城”,多少名人曾在這裡上演了一幕幕經典、璀璨、足以影響世界的大匯演,但生、老、病、死是大自然不變的規律,回歸黃土是他們人生的句點,墳場就成為了生命最終的歸宿。

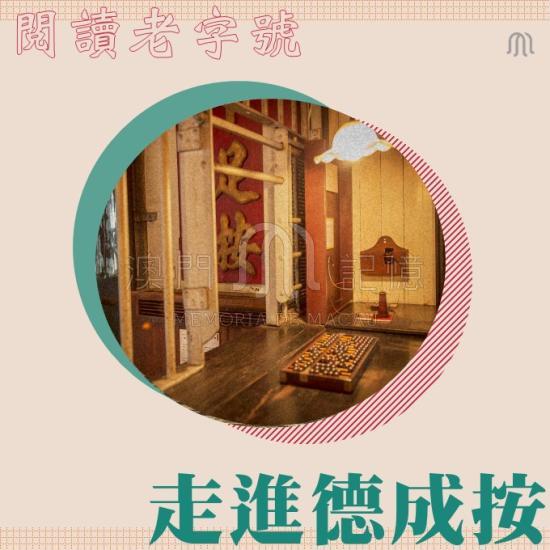

走進德成按

在電影裡經常見到,當主角走投無路、身無分文時,來到當舖大門前,看着手上最後一件值錢、也是最有感情的物品,捨不得把它交給“朝奉”,然後換來少許錢救急。雖然在情節上會略有誇張,但說當舖是古代的“窮人的銀行”,實不為過。

澳門圖書館與近代有識之士

澳門圖書館在漫長的歷程中,不斷摸索向前。19世紀末20世紀初,許多進步的知識份子,為了探索振興國力、抵抗侵略和解決社會矛盾的途徑,紛紛引介西方的經驗,提出各種改革方案,包括建立新式圖書館,從藏書走向閱讀。戊戌政變後,即光緒末年宣統初年出現了近代公共圖書館。澳門方面,由於受到內地社會變化的影響,一批有識之士來澳,對學術氛圍有所推動。

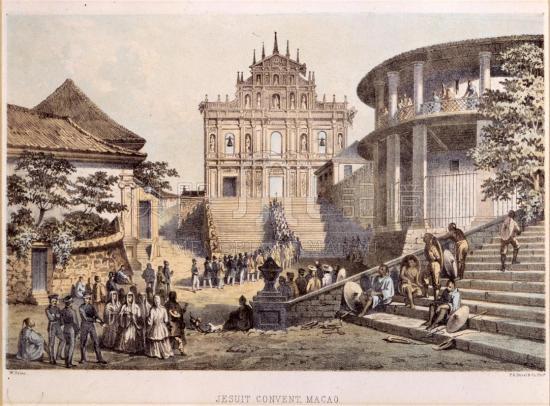

聖若瑟修院圖書館

聖若瑟教堂旁邊設有神學院——聖若瑟修院(Seminário de São José),該院承擔著神學的職能,培養來澳門的各地傳教士。因此當地人慣稱它為“三巴仔”或“小三巴”。修院位於崗頂前地,於1728年創立。據資料顯示,當年耶穌會會士取得現址後,歷經30年,院舍陸續落成。毗連的聖若瑟聖堂於1746年興建,1758年落成,規模僅次於耶穌會會士興建的聖保祿學院的天主之母教堂(即現時大三巴牌坊遺址的前身)。

澳門街道標幟及名稱.上篇 ——街道標幟

有人聚居的地方,必會有街巷的產生,澳門作為一個城市,有其自己的街道網絡,有其本身的特色。本文的目的是嘗試對澳門現有的街道標幟作一個綜合的分析,從而了解它們的來源特點、數量以及所反映的社會狀況和中西文化結合的現象。

從三幢酒店大樓看新馬路的折衷設計美學

在澳門的建築設計中,折衷風格透過一些葡國(包括土生葡人)及英國的設計師在19世紀下半葉帶來,形成了一股設計潮流。相較於古典復興(新古典),澳門出現的折衷風格雖然仍然可以見到古典柱式或羅馬圓拱等古典建築元素,但整體設計在比例上、構圖語言上,都較古典復興隨意,而且會混入源自西方不同時期或不同文化(甚至源自東方)的設計元素。1918年開闢完成的新馬路,由於當時的社會情況,折衷風格被大量地運用在房屋的設計上,當然也被投資者使用在酒店建築。

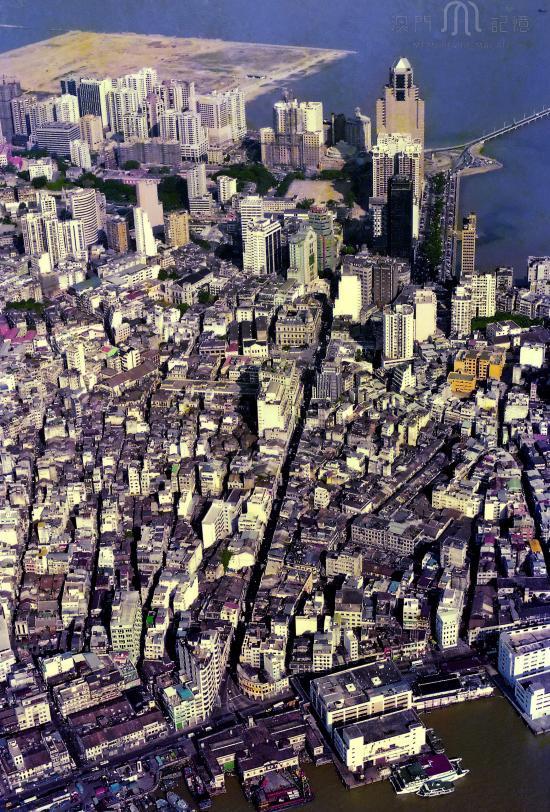

北灣街巷──新馬路的前奏

新馬路作為今日澳門市中心的地標,今日成為澳門人生活的一部分,也是一條重要的景觀軸線,遊客必到之處。新馬路自開通以來,整個世紀一直吸引着各界的目光,但新馬路的出現,就如本地建築界對拓寛街道的術語:割街,是一種機械式的切割,將原來內港的街道肌理、脈絡如外科手術一樣切開,再放入新的人工管道,形成新馬路與周邊街巷的不協調又充滿趣味的現況。如今再追憶,未有新馬路前的內港區,究竟是怎樣的光景?

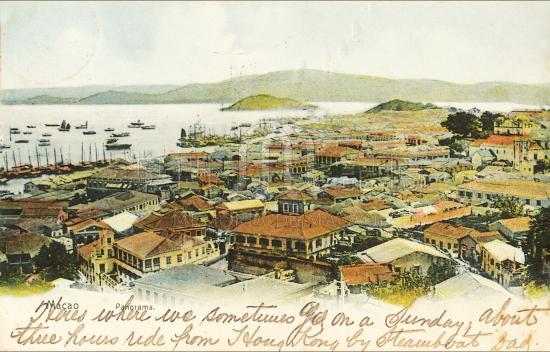

議事亭前地上的風景——澳門市中心的百年演變

講到澳門的市中心,大家可能聯想起議事亭前地,雖然這座廣場的規模不大,但它座落在繁華的市區,並且是不少節慶活動舉行或巡遊必經的路線,使這座廣場有著重要的歷史和社會意義。對澳門的居民來講,議事亭前地還有一個更熟悉的名稱——「噴水池」,原因就是廣場上有一座噴泉,但在歷史上,議事亭前地在幾百年的歲月裡並非一成不變,前地的風景有過多次變化。

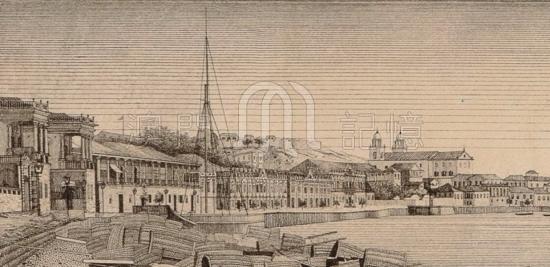

澳門旅遊攻略續篇:1867城市漫遊

在前文《澳門旅遊攻略(1867年)》中,我們通過梅輝立(William Frederick Mayers)等人所著的《中日商埠志》(The Treaty Posts of China and Japan),探討了十九世紀澳門的氣候、前往澳門的交通、當地住宿,以至購物資訊,然而,澳門作為一個充滿歷史和文化的城市,還有更多值得深入探索的景點和活動,接下來,本文將與讀者一同繼續揭開《中日商埠志》,循著其中的推介路線在澳門來一場1867年的城市漫遊(Citywalk)。

澳門旅遊攻略(1867年)

旅遊指南是現今不少人出門旅行的必備用品,包含當地的景點、交通方式、飲食等各種旅遊資訊。而早在1867年,梅輝立等人所著的《中日商埠志》中便有專門關於澳門的旅遊攻略,涵蓋澳門歷史、位置及地形、交通及住宿、公共建築及名勝古跡等資訊,對當時的來澳旅客相當實用,而這些內容對於身處二十一世紀的現今世代而言,亦有著不可忽視的歷史價值,可以讓我們了解當時澳門的風土人情、城市風貌。本文將與讀者一同揭開這本攻略,穿越時光,來一趟十九世紀的澳門之旅。

澳門街道與已消失城市風景

隨著一座城市的迅速發展,許多曾經常見的城市風景和海岸線已成為歷史記憶。這導致了街道名稱與現況不符現象,如在馬場大馬路看不到馬場,在海邊馬路看不到大海,在田畔街看不見農田,在醫院後街見不到醫院,在電廠巷見不到發電廠。本文以街道名稱為經,以街道背後的歷史故事為緯,向讀者探討了澳門許多街道名稱至今保持不變的故事。這些街道名稱保留至今,見證了許多澳門城市風景的曾經存。透過解讀這些老街道,讓我們更深入了解澳門的城市發展歷程。如果更改或刪除這些街道名稱,除了失去地方特色,也將失去一座城市的記憶。

澳門街道標幟及名稱.上篇 ——街道標幟

有人聚居的地方,必會有街巷的產生,澳門作為一個城市,有其自己的街道網絡,有其本身的特色。本文的目的是嘗試對澳門現有的街道標幟作一個綜合的分析,從而了解它們的來源特點、數量以及所反映的社會狀況和中西文化結合的現象。

澳門街道標幟及名稱.下篇 ——街道名稱的來源特點及反映的社會狀況

有人聚居的地方,必會有街巷的產生,澳門作為一個城市,有其自己的街道網絡,有其本身的特色。本文的目的是嘗試對澳門現有的街道名稱作一個綜合的分析,從而了解它們的來源特點、數量以及所反映的社會狀況和中西文化結合的現象。

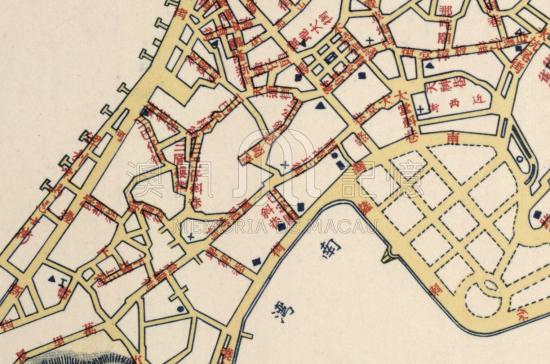

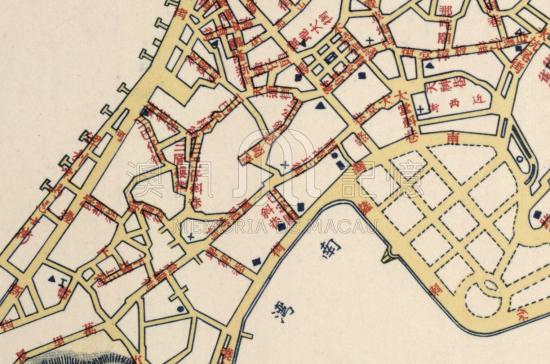

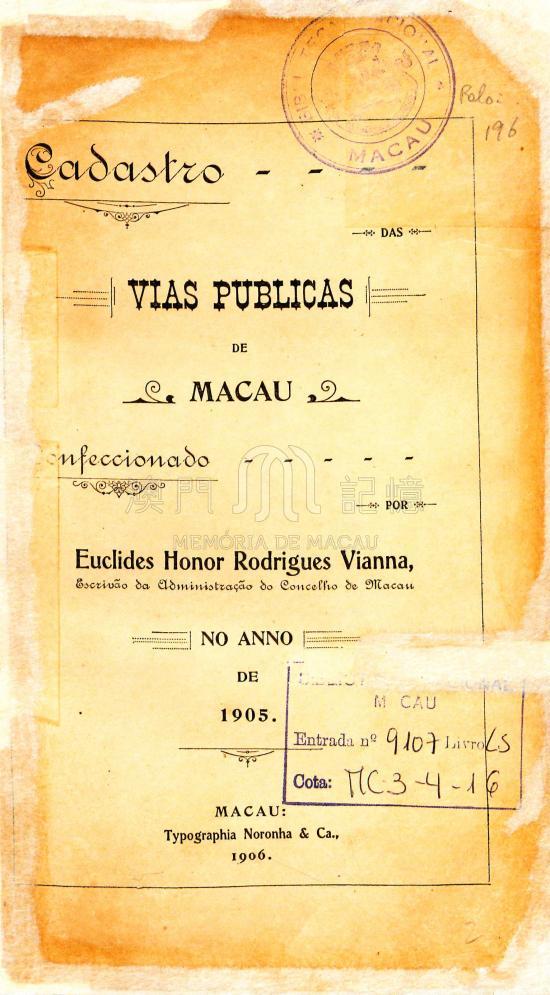

澳門市公共街道名冊——研究澳門區街道的文獻

如果要研究澳門街道的歷史,閱讀文獻是其中一項必不可少的工作,但有甚麼文獻可作參考呢?自1905年起,澳門市政廳把澳門市(澳門半島)已刊憲的街道資訊編輯成書,雖然這批名冊名字不一,但人們統稱它們為“澳門市公共街道名冊”(下簡稱“街道名冊”),它是研究澳門區街道重要的文獻。這篇文章將介紹這系列的街道名冊的演變。

街牌的百年演變——另一段澳門街的故事

澳門的街牌,一直是城市最具特色的標誌,這件寫上中葡兩語的瓷磚街牌,不但告訴我們所處的街道,更提醒我們身處在澳門。不過,澳門是甚麼時候開始豎立街牌?最早的街牌又是不是瓷磚街牌呢?不同時期的街牌又有怎樣的特色?

北灣街巷──新馬路的前奏

新馬路作為今日澳門市中心的地標,今日成為澳門人生活的一部分,也是一條重要的景觀軸線,遊客必到之處。新馬路自開通以來,整個世紀一直吸引着各界的目光,但新馬路的出現,就如本地建築界對拓寛街道的術語:割街,是一種機械式的切割,將原來內港的街道肌理、脈絡如外科手術一樣切開,再放入新的人工管道,形成新馬路與周邊街巷的不協調又充滿趣味的現況。如今再追憶,未有新馬路前的內港區,究竟是怎樣的光景?

議事亭前地上的風景——澳門市中心的百年演變

講到澳門的市中心,大家可能聯想起議事亭前地,雖然這座廣場的規模不大,但它座落在繁華的市區,並且是不少節慶活動舉行或巡遊必經的路線,使這座廣場有著重要的歷史和社會意義。對澳門的居民來講,議事亭前地還有一個更熟悉的名稱——「噴水池」,原因就是廣場上有一座噴泉,但在歷史上,議事亭前地在幾百年的歲月裡並非一成不變,前地的風景有過多次變化。

澳門旅遊攻略續篇:1867城市漫遊

在前文《澳門旅遊攻略(1867年)》中,我們通過梅輝立(William Frederick Mayers)等人所著的《中日商埠志》(The Treaty Posts of China and Japan),探討了十九世紀澳門的氣候、前往澳門的交通、當地住宿,以至購物資訊,然而,澳門作為一個充滿歷史和文化的城市,還有更多值得深入探索的景點和活動,接下來,本文將與讀者一同繼續揭開《中日商埠志》,循著其中的推介路線在澳門來一場1867年的城市漫遊(Citywalk)。

澳門旅遊攻略(1867年)

旅遊指南是現今不少人出門旅行的必備用品,包含當地的景點、交通方式、飲食等各種旅遊資訊。而早在1867年,梅輝立等人所著的《中日商埠志》中便有專門關於澳門的旅遊攻略,涵蓋澳門歷史、位置及地形、交通及住宿、公共建築及名勝古跡等資訊,對當時的來澳旅客相當實用,而這些內容對於身處二十一世紀的現今世代而言,亦有著不可忽視的歷史價值,可以讓我們了解當時澳門的風土人情、城市風貌。本文將與讀者一同揭開這本攻略,穿越時光,來一趟十九世紀的澳門之旅。

澳門街道與已消失城市風景

隨著一座城市的迅速發展,許多曾經常見的城市風景和海岸線已成為歷史記憶。這導致了街道名稱與現況不符現象,如在馬場大馬路看不到馬場,在海邊馬路看不到大海,在田畔街看不見農田,在醫院後街見不到醫院,在電廠巷見不到發電廠。本文以街道名稱為經,以街道背後的歷史故事為緯,向讀者探討了澳門許多街道名稱至今保持不變的故事。這些街道名稱保留至今,見證了許多澳門城市風景的曾經存。透過解讀這些老街道,讓我們更深入了解澳門的城市發展歷程。如果更改或刪除這些街道名稱,除了失去地方特色,也將失去一座城市的記憶。

澳門街道標幟及名稱.上篇 ——街道標幟

有人聚居的地方,必會有街巷的產生,澳門作為一個城市,有其自己的街道網絡,有其本身的特色。本文的目的是嘗試對澳門現有的街道標幟作一個綜合的分析,從而了解它們的來源特點、數量以及所反映的社會狀況和中西文化結合的現象。

澳門街道標幟及名稱.下篇 ——街道名稱的來源特點及反映的社會狀況

有人聚居的地方,必會有街巷的產生,澳門作為一個城市,有其自己的街道網絡,有其本身的特色。本文的目的是嘗試對澳門現有的街道名稱作一個綜合的分析,從而了解它們的來源特點、數量以及所反映的社會狀況和中西文化結合的現象。

澳門市公共街道名冊——研究澳門區街道的文獻

如果要研究澳門街道的歷史,閱讀文獻是其中一項必不可少的工作,但有甚麼文獻可作參考呢?自1905年起,澳門市政廳把澳門市(澳門半島)已刊憲的街道資訊編輯成書,雖然這批名冊名字不一,但人們統稱它們為“澳門市公共街道名冊”(下簡稱“街道名冊”),它是研究澳門區街道重要的文獻。這篇文章將介紹這系列的街道名冊的演變。

街牌的百年演變——另一段澳門街的故事

澳門的街牌,一直是城市最具特色的標誌,這件寫上中葡兩語的瓷磚街牌,不但告訴我們所處的街道,更提醒我們身處在澳門。不過,澳門是甚麼時候開始豎立街牌?最早的街牌又是不是瓷磚街牌呢?不同時期的街牌又有怎樣的特色?

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入