东亚大酒店——1935年摩登地标

要研究澳门东亚酒店的历史,先要了解先施公司。以前听老人家讲先施公司曾经在东亚酒店2楼营业过一段时间,但坊间都没有历史照片,只有零星的广告报道,所知甚少。本文将结合笔者的藏品与实地考察,梳理一段先施公司澳门支行与东亚酒店的故事。

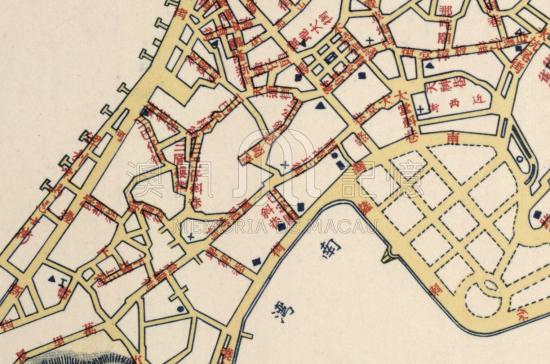

澳门街道标帜及名称.上篇 ——街道标帜

有人聚居的地方,必会有街巷的产生,澳门作为一个城市,有其自己的街道网络,有其本身的特色。本文的目的是尝试对澳门现有的街道标帜作一个综合的分析,从而了解它们的来源特点、数量以及所反映的社会状况和中西文化结合的现象。

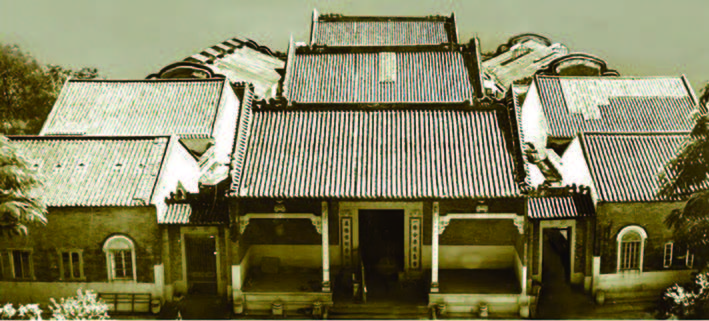

仁慈堂

澳门仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙传教士在澳门创办的慈善公益机构。仁慈堂起源于葡萄牙。1498 年,葡萄牙女摄政王唐娜.莱昂诺尔(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本创立向穷人提供援助的仁慈堂。此后,葡萄牙各海外属地以至世界各地纷纷建立仁慈堂。澳门仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶稣会士贾耐劳(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵达澳门,眼见澳门的孤寡贫民生活无依,有些更染上痳疯病,因此,他于次年(1569年)创办了澳门仁慈堂。

从三幢酒店大楼看新马路的折衷设计美学

在澳门的建筑设计中,折衷风格透过一些葡国(包括土生葡人)及英国的设计师在19世纪下半叶带来,形成了一股设计潮流。相较于古典复兴(新古典),澳门出现的折衷风格虽然仍然可以见到古典柱式或罗马圆拱等古典建筑元素,但整体设计在比例上、构图语言上,都较古典复兴随意,而且会混入源自西方不同时期或不同文化(甚至源自东方)的设计元素。1918年开辟完成的新马路,由于当时的社会情况,折衷风格被大量地运用在房屋的设计上,当然也被投资者使用在酒店建筑。

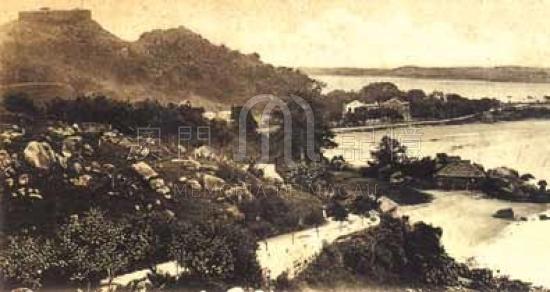

水村山郭——水神信仰与澳门的聚落

澳门位处珠江三角洲,自明中叶开埠以来,葡人入居,藉东西方各国银丝贸易,国际贸易航道开通,成为世界商港。至明清易代之际,因国际地缘政治形势剧变而衰落,及至清康熙开海、乾隆一口通商等政策,在广州贸易体系之下,澳门又迎来百多年的繁荣。及至清末鸦片战争,十九世纪中以后的国际形势、航海技术、贸易规则大幅演变,澳门作为东亚一个重要港口的角色,渐渐淡出舞台。澳门港口的重要性虽然不断下降,但作为沿海城市,海洋文化依然深植其中,当中包括多元化的宗教信仰。

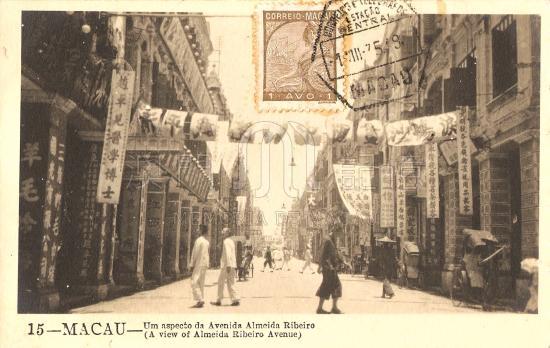

新马路的诞生——一场划时代的开路工程

新马路和议事亭前地(喷水池),可以说是澳门市中心的代名词。虽然人人称之「新马路」,但实际上她已经有百多年的历史,可以跻身老街之列(虽然无法与邻居营地大街相提并论)。新马路的诞生可说是一次划时代的大工程,但为何政府会有开辟新马路的打算?是谁设计这条街道?新马路又是如何开辟?

1945年1月美军空袭澳门始末

1945年1月16日上午,澳门遭受到史上第一次有组织的空袭。以二次世界大战来说,这场空袭规模很小,但确确实实让澳门卷入了战争之中。对于此次空袭的原因,直到战后几十年依然众说纷纭。

周游全澳的蟾蜍石传说

至今民国大马路20号与22号之间对开的西环湖中,仍隐约可见一块只有10%露出湖面的“蟾蜍石”,此石高约1米,宽约两米,不断有水泡从“蟾蜍”原来塞着水泥已部分被浪冲脱的“口”中冒出。

街市里的风波: 从营地街市墟亭看华洋关系

我们经常说,澳门是一座中葡文化共存的城市,从“澳门历史城区”到非物质文化遗产,都展示了中葡族群在这座小城共融生活……但在过去小城的生活又是怎样呢?当然,我们不可能坐时光机穿越到上百年之前亲身感受,但透过《汉文文书》的档案,大家可以看到在清代澳门人们的生活,当中既有相互合作,也有严重的冲突。在众多的故事中,我们从营地街市说起。

马交石上看潮立

据王文达《澳门掌故》所载,150多年前,澳葡“兵头”亚马留在率军强占水坑尾门至莲花茎(又称莲花径,后经扩阔改称亚马喇土腰或关闸马路)一带土地后,将葡文“Macau”字样刻在东湾(关闸至海角游云之间原有的海湾)一块巖石上,后来有人按“Macau”的译音,认为此石就是马交石。其实早在前清梁廷枬著《粤海关志》所载《澳门总口图》中,已有“马蛟石”在莲峯山东北面,即大约在现时螺丝山、海角游云对开处,堆叠于长条形半岛末端的图形。

源起与流变:澳门社团发展历程

作为人类进行群体性文明活动的组织形式,社团在澳门的历史源远流长,从神缘组织(庙宇)到世俗性慈善组织,再从职业性社团到知识性社团,澳门社团形成了较为清晰的发展轨迹。

“双拟”角色及其变化:澳门社团功能

澳门素有“社团社会”的称号,一直以来社团在澳门社会中发挥着重要作用。众所周知,回归前葡管澳门实行的是间接治理,即澳葡政府治理未能深入到社会中下层,也极少向社会提供包括基础教育等在内的公共服务,因此,中下层社会通过社团(尤其是功能性代表社团)实行社会自治,使得社团出现“拟政府化”与“拟政党化”功能(简称“双拟”功能)。

仁慈堂

澳门仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙传教士在澳门创办的慈善公益机构。仁慈堂起源于葡萄牙。1498 年,葡萄牙女摄政王唐娜.莱昂诺尔(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本创立向穷人提供援助的仁慈堂。此后,葡萄牙各海外属地以至世界各地纷纷建立仁慈堂。澳门仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶稣会士贾耐劳(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵达澳门,眼见澳门的孤寡贫民生活无依,有些更染上痳疯病,因此,他于次年(1569年)创办了澳门仁慈堂。

源起与流变:澳门社团发展历程

作为人类进行群体性文明活动的组织形式,社团在澳门的历史源远流长,从神缘组织(庙宇)到世俗性慈善组织,再从职业性社团到知识性社团,澳门社团形成了较为清晰的发展轨迹。

“双拟”角色及其变化:澳门社团功能

澳门素有“社团社会”的称号,一直以来社团在澳门社会中发挥着重要作用。众所周知,回归前葡管澳门实行的是间接治理,即澳葡政府治理未能深入到社会中下层,也极少向社会提供包括基础教育等在内的公共服务,因此,中下层社会通过社团(尤其是功能性代表社团)实行社会自治,使得社团出现“拟政府化”与“拟政党化”功能(简称“双拟”功能)。

仁慈堂

澳门仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙传教士在澳门创办的慈善公益机构。仁慈堂起源于葡萄牙。1498 年,葡萄牙女摄政王唐娜.莱昂诺尔(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本创立向穷人提供援助的仁慈堂。此后,葡萄牙各海外属地以至世界各地纷纷建立仁慈堂。澳门仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶稣会士贾耐劳(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵达澳门,眼见澳门的孤寡贫民生活无依,有些更染上痳疯病,因此,他于次年(1569年)创办了澳门仁慈堂。

尊敬的“澳门记忆”会员,您好!

感谢您长期以来对“澳门记忆”文史网的支持与信任。为持续优化会员服务质量与保障会员权益,本网站将自2025年4月28日起正式实施新版的《服务条款》。敬请各位会员详阅修订后之条款,有关内容可于以下查阅:

您已详细阅读并同意接受该等《服务条款》修订内容。

若您对本次更新有任何疑问,欢迎随时与我们联系。

感谢您一如既往的支持与信任,“澳门记忆”文史网将持续为您提供更安心、便捷的会员服务。

“澳门记忆”文史网 敬启

发布日期:2025年4月28日

使用说明

检视全站索引

“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;

“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;

“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。

已经有澳门记忆帐号了? 登入