1999年12月20日,澳門回歸中國,成立特區,實行“一國兩制”、“澳人治澳”。這一偉大的歷史轉變,吸引了海內外華人的注目,將澳門文學推到了前所未有的位置。由“回歸熱”帶動的 “文學熱”在1999年底到達頂峰,隨之迅速冷卻。具體表現為某些重要的文學社團(如五月詩社)走向沉寂、部分作家逐漸淡出文壇(如陶里於1999年移居加拿大之後便鮮少出現在澳門文壇了)以及文學研討活動的急劇減少,澳門文學進入發展的成熟冷靜期。當然,“冷靜”並非“冷寂”。回歸之後,在官方力量和民間力量的共同推動下,文學出版顯著上升, 呈現出穩健發展的興旺局面。

一、文學活動及出版

(一)研討會

2000年12月2至3日,澳門筆會和澳門基金會合辦“千禧澳門文學研討會”,分“澳門文學研究專場”“新詩專場”“散文專場”和“小說專場”進行專題研討,邀請內地學者及作家共同研讀澳門文學作品,會議論文結集成《千禧澳門文學研討集》出版,展示了當時對澳門文學較為全面的研究成果。

(二)澳門日報社的文學運作

澳門日報社在推動澳門文學發展方面起到了龍頭作用。首先,報社社長李成俊、總編輯李鵬翥及副刊編輯湯梅笑、廖子馨等是文壇領袖(亦是澳門筆會的領導成員);其次,文學副刊是澳門作家成長的搖籃;最後,澳門日報出版社是澳門文學的出版主力。從作家的培養,到文學的規劃,再到作品的出版,無不彰顯澳門日報社全方位的重大影響和引領作用。

《澳門日報•新園地》是澳門散文作者的集合地。《澳門日報•小說》從創刊之日起直到2006年12月31日,所刊多為連載小說,題材分為寫實主義與非寫實主義兩大類,以寫實主義為主,有市井小說、世情小說、豔情小說、青春小說、戰爭小說、內幕性社會小說等等,內容涵蓋社會生活的方方面面。非寫實主義則以武俠小說為代表。2007年1月1日起副刊全面改版,連載小說成為歷史,小說轉到“文化|小說”版全版刊登,每週若干篇短篇小說。《澳門日報•鏡海》是澳門文學史上第一個純文學副刊,以設置專欄、策劃專輯、邀請名家、培育新苗等方式推動澳門文學發展。回歸以後,該版陸續推出“澳門作家訪問錄”(一)、“澳門新生代寫作人大展”、“澳門作家訪問錄”(二)和“澳門新銳作者系列”,共三個系列、四個專輯,集中展示澳門文學三代作家的創作面貌。

澳門作家訪問錄設立於2001年2月,由編輯黃文輝和鄒家禮擔任採訪主力,王和、陳浩星、陳建中、司徒信從旁協助,歷時五年,共採訪30位作家,包括魯茂(邱子維)、凌稜(李豔芳)、葦鳴(鄭煒明)、沈尚青(陳艷華)、穆欣欣、林玉鳳、李觀鼎、王禎寶、彭海鈴、梯亞(程梓翔)、陶里(危亦健)、王和(錢浩程)、鄧景濱、林中英(湯梅笑)、梁淑淇(梁淑琪)、穆凡中、冬春軒(劉樺)、李成俊、凌鈍(危令敦)、黃文輝、寂然(鄒家禮)、李鵬翥、廖子馨,並於2006年結集成《澳門作家訪問錄①》出版。2007年,“鏡海”推出“澳門新生代寫作人大展”專輯,每月一位,展出賀綾聲、陳志峰、樂水(沈中達)、陸奧雷、太皮(黃春年)、李卉茵、凌谷、小曦(關曉泉)、未艾(吳未艾)11位新生代作家的作品。在此基礎上,2011至2013年,“鏡海”進一步推出“澳門作家訪問錄”續集,由新世代作家太皮、喬捷(梅仲明)、水月(林慧嫺)、谷雨(趙陽)和袁紹珊組成採訪團隊,對姚風、鄧曉炯、陳志峰、店員丁(張健嫻)、李卉茵、盧傑樺、太皮、李宇樑、呂志鵬、谷雨、莊文永、老陳(陳毅鋒)、凌谷(禤廣瑜)、陸奧雷、水月、袁紹珊、莫兆忠、馮傾城、龔剛、賀綾聲這20位作家進行採訪,並於2015年結集成《澳門作家訪問錄②》出版。至此,“澳門作家訪問錄”共訪問了50位澳門作家,記錄了兩代作家的成長歷程,為建立澳門文學形象、向世界介紹澳門作家和澳門文學作出了積極的探索和貢獻。

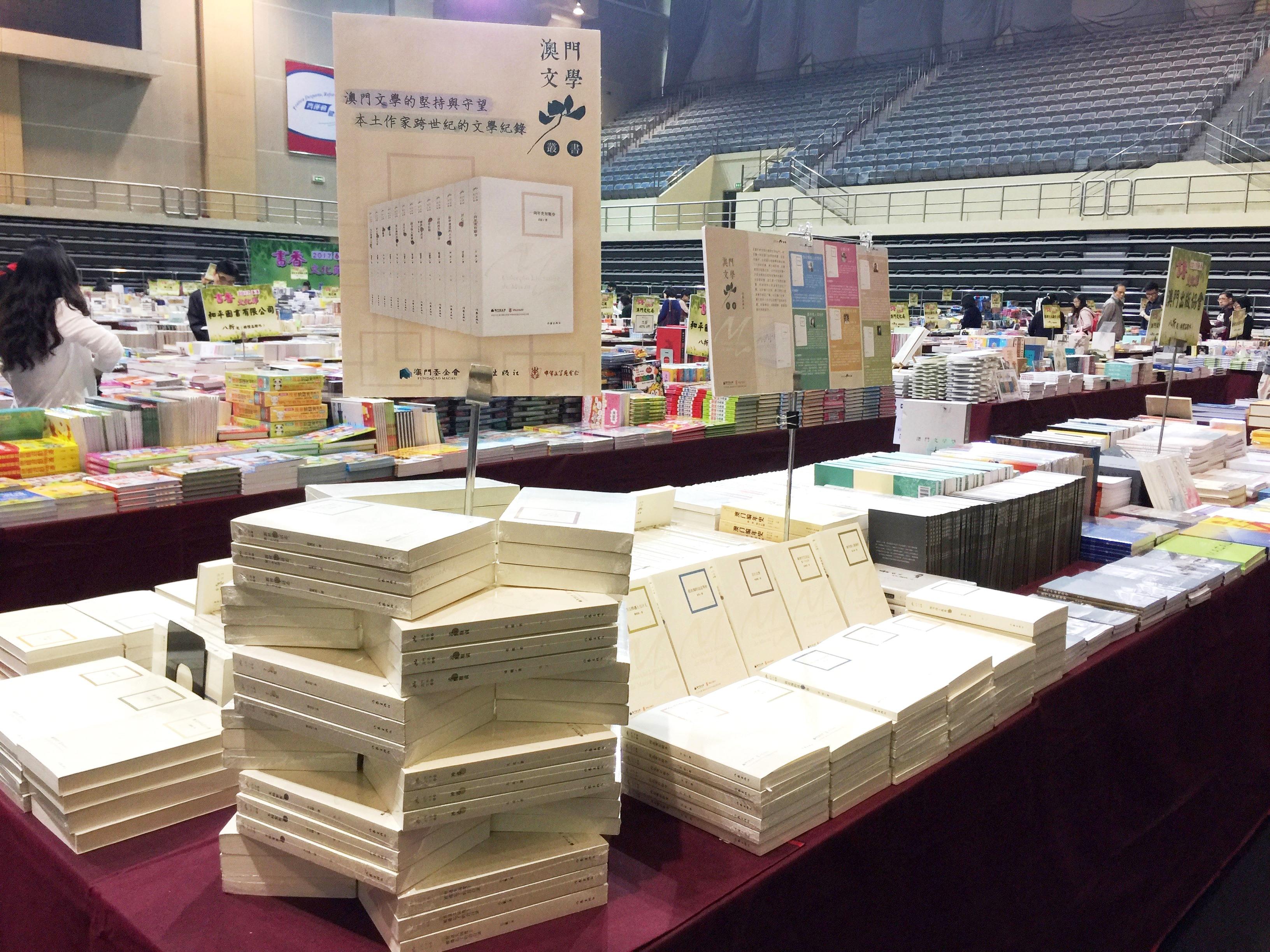

圖1:《澳門作家訪問錄②》於2015年出版。

結束對成熟作家的訪談之後,“鏡海”於2013年5月至2017年緊接著推出“澳門新銳作者系列”,以鼓勵新生代作者,展現澳門文學的薪火相傳。該系列推出29位新銳寫手,包括孟京(鄒君儀)、清水河(羅衛強)、邢悅(莫羲世)、鏏而(楊穎虹)、霜滿林(林健新)、洛書(黃燕燕)、鳴弦(魏俊華)、陳淑華、海芸(龔玉冰)、雪堇(劉素卿)、紫菱(吳子軒)、意林(黃偉境)、S(劉建明)、漠涯(李潤霖)、深林(林月嫦)、瑋嵐(梁偉青)、蘇麗欣(劉嘉欣)、五月晨逝(楊深澤)、古冰(葉廷鏗)、宋子江、作業(陳恆信)、小澳胞(梁錦生)、紫寧KAIK(林倩婷)、譚俊瑩、譚健鍬、曉君(何曉君)、小曦、李懿、陳奇川。編輯在第一期按語中說:“澳門文學新生力量蓄勢多年,為發掘新銳的文壇力量,推動澳門文學發展,本版特開設新欄目‘文學新氣象——澳門新銳作者系列’,每月向讀者推介一位青年作者,並由資深作家品評其作品,無論褒貶,旨在交流,促進創作。”2017年結集成《澳門文學新氣象1——青年寫作人作品選薦評析》出版。

圖2:《澳門文學新氣象1——青年寫作人作品選薦評析》於2017年結集出版。

澳門作家在澳門回歸中國後經濟騰飛的大好氛圍中展現出旺盛的創作力,紛紛出版個人著作,澳門文壇一片蓬勃生機。澳門作家的文學出版,主要是通過澳門日報出版社。廖子馨於1999年接管澳門日報出版社,直至2021年調任星光書店執行董事。在她的策劃下,回歸以來,澳門日報出版社共計出版百餘種澳門文學作品,主要包括“專欄副刊散文系列”(李成俊《待旦集》《夜未央樓隨筆》《歲月如詩》、李鵬翥《磨盤拾翠》、吳志良《一個沒有悲情的城市》、林中英等的《美麗街》、冬春軒《世說新聲》《鼓枻滄浪》《蘭蕙亭隨筆》《天地玄黃》、《人之初》、林中英《女聲獨唱》、陶里《楓廬寄語》《多楓嶺蝶影蟬聲》、穆欣欣《貓為什麼不穿鞋》、陳浩星《夜航隨筆》、《夜航隨筆續篇》、馮傾城《永恆的飄逝》、黃文輝《不要怕,我抒情罷了》《偽風月談》、黃坤堯《翠微回望》、李烈聲《冷月無聲》、谷雨《夢裡聽風》、水月《忘情書》《此情可待》、林玉鳳《一個人影 一把聲音》《澳門一覺醒來在拉城》、蔣忠和《秋廬漫筆》《望耕絮語》、陸奧雷《讓寧靜的西灣治療我的憂鬱》、李爾《有感爾發》、太皮《夜遊人》、寂然《閱讀,無以名狀》、梯亞《無聲喧嘩》、李公榮《何處宜我居》《永不回來的時光》、合集《回歸紀情》《文字裡的古早味:澳門作家的味蕾》),“非常正經系列”(胡悅《娃娃臉》,沈尚青《雌雄同體》,寂然《撫摸》,王禎寳《見習閒人》,梯亞《愚樂版》,寂然、梁淑琪《雙十年華》,凌鈍《混沌邊緣》,區仲桃《希臘點點星集》)和 “澳門中篇小說徵稿”系列。此外,還有詩集(黃文輝《我的愛人》、盧傑樺《等火抓到水為止》、賀綾聲《南灣湖畔的天使們》《遇見》、凌谷《新悅集》、林玉鳳《詩•想》、霜滿林《南客喃喃》、陸奧雷《這一次:我一個人來到這裡》、關曉泉《愛情利率》、陶里《夜泊:現代詩•格律詩合編》、葦鳴《葦鳴微信詩集》、張春《詩意澳門》),中篇小說(李宇樑《血色迷宮》《半張臉》、鄧曉炯《迷城咒》、席地《阿門》、張健嫻《陰性》),短篇小說集(陸奧雷《板樟堂的倒數聲》、林格《離調而鳴》、古冰《霓虹餐廳》),文學評論(湯梅笑《澳門敘事》、黃文輝《字裡行間:澳門文學閱讀記》、姚風《我從你開始:姚風讀詩》、廖子馨主編《創作與批評在此相遇:澳門文學十五年回望》)及舊體詩詞(李烈聲《聽雁樓詩集》)等。

2008年,報社與澳門基金會及澳門筆會合辦面向澳門居民的“澳門中篇小說徵稿”活動,三年一屆。首屆得獎者有太皮《愛比死更冷》、鄧曉炯《迷魂》、梁淑淇《小心愛》、李宇樑《上帝之眼》、寂然《救命》、初歌今《蓮花之後》;第二屆(2011年)獲獎者有梁錦生《印記》、呂志鵬《異寶》、何貞《澳門來兮》、太皮《綠氈上的囚徒》、梁淑琪《我和我的……》、水月《回首》、初歌今《冰心》;第三屆(2014年)獲獎者有太皮《懦弱》、梁淑淇《陽光最是明媚》。以上作品均由澳門日報出版社出版。該活動由2017年第十二屆“澳門文學獎”起並入該獎之“本地組中篇小說”。

(三)澳門基金會的文學支持

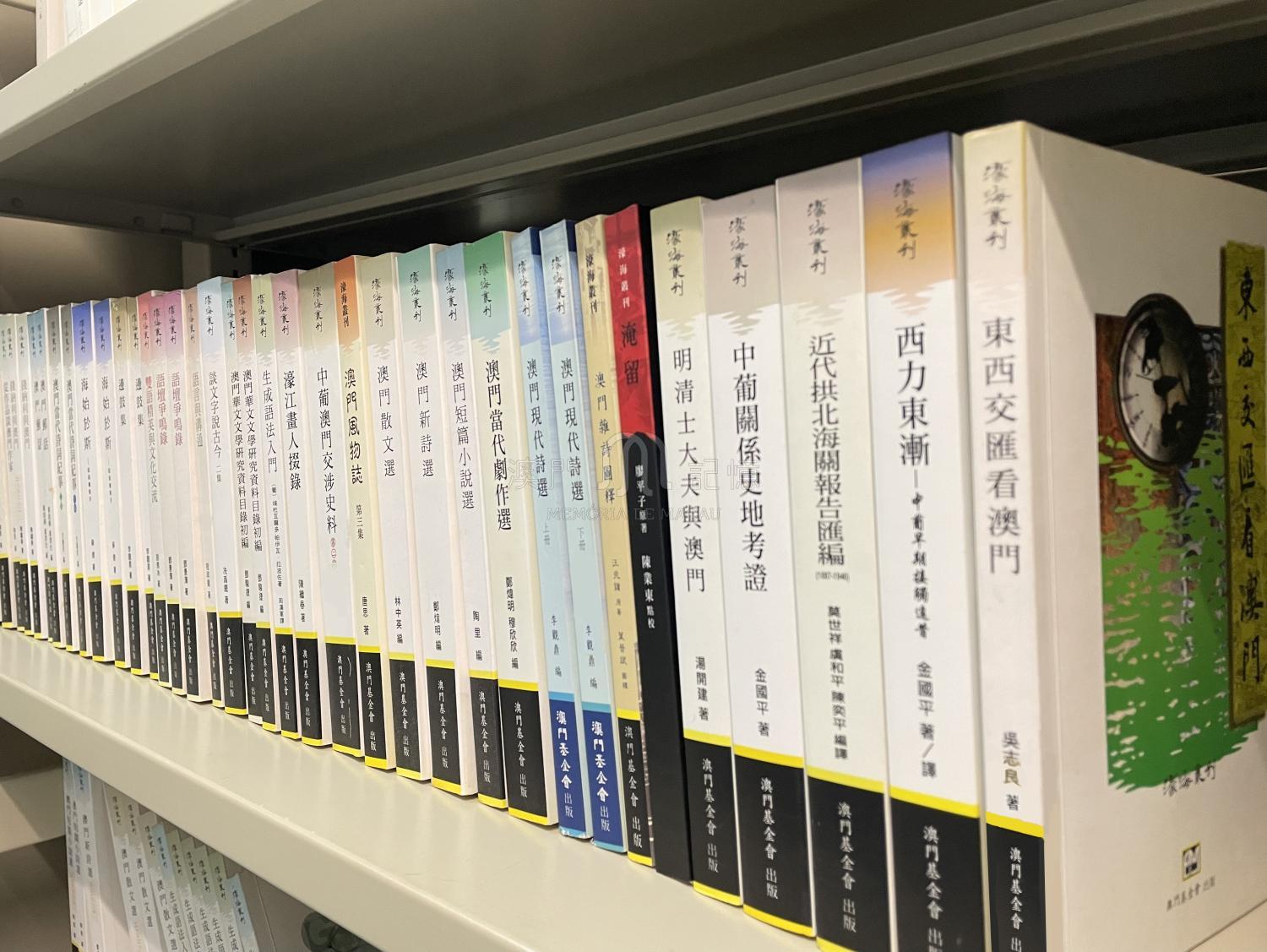

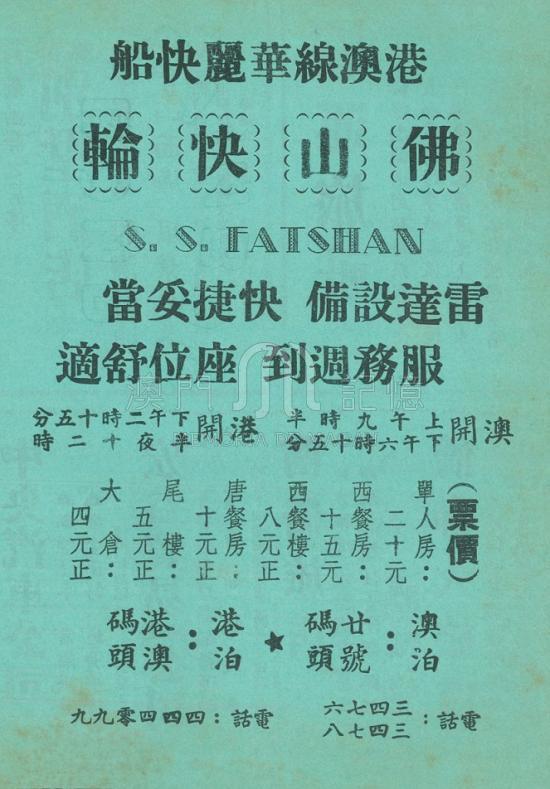

澳門基金會(以下簡稱“基金會”)是澳門文學發展的官方第一推手,主要以籌劃出版和贊助活動兩種方式進行。籌劃出版方面,首先有設立於1994年的“濠海叢刊”。“叢刊”跨越回歸前後,含文學書籍14種。散文集有冼為鏗《談文字說古今(二集)》、唐思《澳門風物誌》,詩詞集有胡曉風《南灣唱情》,評論集有陶里《從作品談澳門作家》、李觀鼎《邊鼓集》,編著有方寬烈《澳門當代詩詞紀事》、凌鈍《澳門離岸文學拾遺》、陶里《澳門短篇小說選》、鄭煒明《澳門新詩選》、林中英《澳門散文選》、鄧駿捷《澳門華文文學研究資料目錄初編》、李觀鼎《澳門文學評論選》及《澳門現代詩選》、鄭煒明與穆欣欣合編之《澳門當代劇作選》。

圖3:澳門基金會籌劃出版的“濠海叢刊”。

臨近回歸,基金會加快步伐,連續推出了“九九澳門回家書系”(1998)和“澳門文學叢書”(1999)。“回家書系”和中國友誼出版社共同推出,除了唐思的《澳門風物志》,還有陶里、林中英和鄭煒明合編的《澳門現代文學作品選》,收錄了短篇小說、散文和詩歌,記錄“澳門半島生活在他們心中的投影,也有在島外旅途中的感受和遠去故土歲月中的記憶”。“叢書”和澳門教科文中心共同策劃並由中國文聯出版社出版,力圖打造“澳門自有文學以來最有規劃最大部頭的製作”,含“小說卷”5部(魯茂《白狼》、周桐《晚情》、方欣《愛你一萬年》、寂然《月黑風高》、江道蓮《長衫》),“散文卷”5部(凌稜《愛在紅塵》、林中英《自己的屋子》、丁楠《次等聰明》、穆欣欣《戲筆天地間》、唐思《澳門風物志(續篇)》),“詩詞卷”6部(陶里《馬交石》、淘空了《黃昏的再版畫》、流星子《生命劇場》、葦鳴《自我審查》、林玉鳳《忘了》、《馮剛毅詩詞選》),“評論卷”3部(李鵬翥《濠江文譚新編》、李觀鼎《邊鼓集》、廖子馨《我看澳門文學》)和“青年文學卷”1部(《澳門青年文學作品選》)。這是繼1985年澳門東亞大學中文學會編選的《澳門文學創作叢書》之後的第二套澳門文學叢書,是對回歸前澳門新文學的一次總體回顧。

2010年,基金會與澳門文化局聯合出版《2010年度澳門文學作品選》,正式推出年度作品選系列,含“小說卷”“散文卷”“新詩卷”及“詩詞卷”,每年出版。2021年出版《2019-2020年度澳門文學作品選》,此後改為兩年卷。與以往的選集不同,本系列作品選從澳門作者在限制時間段內發表於本地或外地報刊媒體上的中文作品中選編優秀作品,定期檢閱總結,集中展現澳門作家作品的年度面貌。

圖4:《2010年度澳門文學作品選》,由澳門基金會與澳門文化局聯合出版。

2014年,基金會、作家出版社和中華文學基金會合力策劃出版新一輯“澳門文學叢書”,這是澳門歷史上第三套文學叢書,含散文41部(《曾幾何時》、《揮手之後還會再見嗎》、《輕撫那人間的滄桑》、《待旦集》、《三餘集》、《澳門古今與藝文人物》、《悅讀澳門》、《頭上彩虹》、《沒有錯過的陽光》、《一方淨土》、《澳門掌故》、《拾穗集》、《相看是故人》、《寸心千里》、《木棉絮絮飛》、《未名心情》、《從俗如流》、《回首風塵》、《恍若煙花燦爛》、《龍鬚糖萬歲》、《殷言快語》、《世間情》、《乘興集》、《嶺上造船筆記》、《我城我書》、《多味的人生之旅》、《吾心吾鄉》、《還看紅棉》、《新世代生活志:第一個五年》、《圖書館人孤獨時》、《且行且悟》、《海角片羽》、《凌腔雁調》、《爐石塘的日與夜》、《當豆撈遇上豆汁兒》、《禪出金瓶 悟覺大觀》、《從愛到虛無》、《拱廊與靈光:澳門的120個美好角落》、《悲喜時節》、《堂吉訶德的工資》、《燕堂夜話》)、新詩12部(《枯枝上的敵人》、《如果愛情像詩般閱讀》、《流民之歌》、《拳王阿里》、《掙扎》、《被確定的事》、《且聽風吟》、《無邊集》、《歷史對話》、《一向年光有限身》、《我在海的這邊等你》、《滴水集》)、小說13部(《浮城》、《在迷失國度下被遺忘了的自白錄》、《狼狽行動》、《愛你愛我》、《有發生過》、《神跡》、《不渡》、《除卻天邊月沒人知》、《你將來愛的人不是我》、《尋找遠方的樂章》、《白銀》、《幸福來電》、《小城M大調》)共計66部作品。叢書收錄了當今澳門文壇具有廣泛代表性的作家和作品,較為全面而忠實地反映了當代澳門文學的基本面貌。此外,還有2019年和中華文學基金會合編的《美麗澳門》叢書。

圖5:澳門基金會與中國作家出版社合作出版的“澳門文學叢書”。

活動方面,1995年起,基金會和澳門筆會合辦兩年一度的“澳門文學獎”。該獎是澳門文學界最受矚目的創作盛會,分本地組及公開組,本地組設散文、新詩、劇本、短篇小說及中篇小說五類,公開組設散文及短篇小說兩類。至2024年,文學獎已舉辦十四屆,湧現出不少文壇新秀,顯示澳門文學創作群體內部結構正在悄然發生深刻變化。

(四)澳門文化局的文學支持

澳門文化局是澳門文學發展的官方第二推手,主要實績包括建立澳門文學館和出版叢書。澳門文學館於2022年開館,宗旨為建立澳門文學形象、保存澳門文學作品及史料文物、展現澳門文學面貌、研究及推動澳門文學的發展。出版漢語文學相關叢書包括“澳門文學館叢書”、“澳門文學作品選”和“鏡海譯叢”三個系列。

“澳門文學館叢書”包括作品系列三種(《時代印記──二十世紀五六十年代澳門婦女與教育作品選》《至誠的呼聲──華鈴詩文選》《李丹詩選》)、史料系列五種(《沙漠中的紅豆──<紅豆>青年文藝月刊重印合訂本》《澳門文學書目初編(1600-2014)》《時代的號角──詩人華鈴的生命樂章》《雪社作品彙編》《澳門文學期刊述要與目錄匯編》)、研究評論系列四種(《澳門文學研究獻芹──三十位葡語作家》《<澳門記略>所載詩文研究》《台港地區澳門文學評論選》《無歲無時──澳門現代主義詩潮導論》)。“鏡海譯叢”包括《內港》《滿大人》《澳門夜曲》《滴漏》《失約之城》五部作品,顯示了官方對促進中葡文學交流的努力。此外,還有2003年和珠海出版社聯合出版的章文欽箋注之《澳門詩詞箋注》、2011年出版李宇樑主編之《新世紀澳門戲劇作品選》。

(五)其他私人文學出版

澳門文學的民間出版除了主力澳門日報出版社以外,還包括文學社團、高等院校和個人的文學相關出版。高等院校出版如2001年由澳門大學出版中心出版、汪春及譚美玲編的《澳門土生文學作品選》,個人出版散文集如穆欣欣《詩心》《文戲武唱》《風動心也動》《相看儼然》、湯梅笑《日子輕輕地過去》、陶里《雕蟲舊驛:澳門文學見證》、吴淑鈿《只有詩如故》、賀綾聲《片段》《她說,陰天快樂》、陳奇川《塵光》、劉羨冰《獵影繪影》、鳴弦《讀詩札記》、客遠文《澳門故事:一本記敘生活的書》等,現代詩集如葦鳴於法國出版的中法文對照本《無邊的海》、呂志鵬《我這樣說……》《澳門簡史感覺版》及《詩人筆記》(與盧傑樺合著)、姚風《在合唱中獨唱》《長城隨想及其他》《當魚閉上眼睛》、賀綾聲《時刻如此安靜》《所有悲哀是眼睛,喜歡光》、袁紹珊《太平盛世的形上流亡》《Wonderland》《這裡:袁紹珊詩集》《裸體野餐》《苦蓮子》《愛的進化史》、S《拔骨劑》、幽子《彳亍黑夜間》《思•念城》、邢悅《輕度流亡》《記事詩》《唇:邢悅詩選》、洛書《獄之境》、譚俊瑩《只有目的地能緩和不適》、雪堇《逆行》、祁紫《如果雨點能代替我》、鳴弦《釀詩嘗試集》、甘草《蟬鳴之時》(電子書)、客遠文《客遠文看澳門》,舊體詩詞集如《馬萬祺詩詞選》,小說如呂志鵬《小店》,小說集如呂志鵬《期限》,京劇劇本如穆欣欣《鏡海魂》,選集如《燈照渡月橋:111首澳門俳句》《乘著狼的眼眸:澳門三十年輕詩人選集》《篝火中的樹枝:澳門十五新聲》,兒童文學如楊穎虹《“開開”“心心”最重要》《丟失了松果》《K星人的快樂之謎》、淩雁《飛天單車奇遇記》,另外還有穆欣欣主編的《鏡海魂——澳門本土歷史題材京劇戲裡戲外》《記取歸來時候——澳門回歸祖國二十周年文集》《小城大夢——寫給孩子的澳門故事》及合著《走回夢境——澳門戲劇》,馮傾城的現代詩與古典詩詞合集《傾城月,傾城詩》、文藝評論集《詩意還原》,陸奧雷的現代詩與散文合集《摩天輪的幻象生活》,賀綾聲的攝影詩集《待天空藍起時》,關曉泉的明信片詩集《詩•家•風景》。

二、文學社團及刊物

(一)澳門筆會與《澳門筆匯》

澳門筆會(以下簡稱“筆會”)成立和同人刊物《澳門筆匯》創刊,對推動澳門文學發展和向外界介紹澳門作家具有重大意義。筆會成員多為澳門資深作家,《澳門筆匯》為綜合性文學季刊,主要刊登澳門作家的現代詩歌、散文、小說、文學評論等。作為澳門文學界的領軍社團,筆會1993年即與澳門基金會開始籌辦“澳門文學獎”,2017年起主辦“澳門文學創作獎勵計畫——紀念李鵬翥文學獎”,該獎從上一年《澳門日報》三大副刊(“新園地”“鏡海”“小說”版)及《澳門筆匯》所刊發之澳門作者作品中遴選優秀之作,希望傳承李鵬翥的文學精神,鼓勵本土文學創作。目前,筆會正籌備“澳門筆會青年協會”,以期鼓勵新秀,推動文學賡續。筆會出版物還包括文學選集《澄明的處所:第十二屆澳門文學獎得獎作品集(公開組)》《Macau澳門——中山•澳門慶祝“澳門回歸祖國20周年”文學作品集》《文學的守望:第十二屆澳門文學獎得獎作品集(本地組)》《澳門筆會三十年作品選》《第十一屆澳門文學獎得獎作品文集》《澳門奇趣門——少年小說精選》等,兒童文學“童一枝筆”系列文集、彭執中《愛心先鋒》、向天屏《討厭的四月一日》、因味《只有門牙的兔子》、黃健威《路環七星伴月傳說》等。

(二)別有天詩社

別有天詩社是澳門第一個網路文學組織,成立於2002年,詩社主力有社長盧傑樺、賀綾聲、邢悅、甘草、陸奧雷、大端黑螢、洛書、雪堇等,以創作新詩為主,同時亦創作舊體詩、散文和小說。詩社出版有詩合集《彩繪集》《迷路人的字母》《純粹•我們》,“新北市:斑馬線文庫”系列(盧傑樺《輕漫搖滾》、邢悅《日子過得空白一點也不錯:邢悅三行詩》《喜歡一切悄然降臨:邢悅三行詩•二》《伴:邢悅三行詩•三》、洛書《燕燕于飛》、譚俊瑩《我喜歡我是現在的樣子》、雪堇《香水的餘地》)等。社員陳家朗獲2024年台灣“時報文學獎詩獎”,甘遠來獲2024年台灣“創世紀七十年詩獎”,詩子(王慧詩)獲2022年第六屆“紀念李鵬翥文學獎”詩歌組首獎,值得關注。

(三)其他文學社團及出版

回歸以後,五月詩社淡出文壇,僅出版陶里的新詩集《危闌高處》和舊體詩集《海客無幽夢》。澳門寫作學會會刊《澳門寫作學刊》及“澳門寫作學會叢書”有不少文學作品刊出。其他文學出版還有澳門近代文學學會鄧駿捷編《澳門粵語話劇研究資料初編》,曉角話劇研進社李宇樑《紅顏滅諦:李宇樑長劇選》、鄧曉炯《最後一個人類的回憶錄》,澳門作家協會年度文集《澳門作家文集》系列,澳門兒童文學協會綜合年刊《童文匯》等。

舊體詩詞社團首推澳門中華詩詞學會,除了會刊《中華詩詞學刊》和年度詩詞集《澳門中華詩詞》系列,回歸後還出版有馮剛毅《咏蘭詩五百首》《馮蘭海長詩選》、王國釗《鏡海嚶鳴集》、鄭存耀《鏡海同聲集》《孤芳樓詩詞集》、施議對編《映日荷花:澳門回歸詩詞集萃》等。

三、文學研究及文學周邊

回歸以來,澳門文學研究的隊伍逐漸壯大,但整體數量不多。已出版的著作有張劍樺、鄧駿捷合著《澳門文學研究》(2001),李觀鼎《論澳門現代文學批評》(2002),鄭煒明《澳門文學史初稿》(2004)、《澳門文學史》(2012),饒芃子等著《邊緣的解讀——澳門文學論稿》(2008),朱壽桐主編《澳門新移民文學與文化散論》(2010),呂志鵬《澳門中文新詩發展史研究(1938~2008)》(2011),陳少華《重現與歸來——20世紀80年代以來的澳門漢語文學研究》(2013),王列耀、龍揚志合著《文學及其場域:澳門文學與中文報紙副刊(1999-2009)》(2014),莊文永《澳門文化與文學的時代審視》,余少君《集體的傳說:葦名和懿靈的詩》(2017),朱壽桐《漢語新文學與澳門文學》(2018),張堂錡《邊緣的豐饒︰澳門現代文學的歷史嬗變與審美建構》(2018),施議對《<澳門記略>所載詩文研究》(2018)。其中,鄭煒明的《澳門文學史》首次勾勒出澳門文學的全貌,朱壽桐的《漢語新文學與澳門文學》則從漢語新文學的宏觀視角闡述澳門文學與漢語新文學整體的關係,揭示澳門文學特殊的文學生態所能提供的獨特經驗。張堂錡的《邊緣的豐饒︰澳門現代文學的歷史嬗變與審美建構》作為台灣第一部研究澳門文學的學術專著,拓寬了澳門文學的研究視野。此外,不能忽略的是,鄭煒明的另一重身份——詩人葦鳴為提升澳門文學整體水平及國際地位所作出的貢獻:2005年獲國際桂冠詩人聯盟頒授“世界詩人獎”,2006年獲第三屆《詩網路》詩獎公開組亞軍,2022年獲《半島詩刊》第二屆“年度詩人獎”。同樣不能忽略的還有袁紹珊,她曾獲詩獎十多次,包括2018年台灣“時報文學獎詩獎”。

由澳門葡文報紙《Ponto Final》(句號報)於2012年發起的澳門“雋文不朽”文學節作為首個匯聚中國與葡語系國家文化藝術工作者的文學交流盛會,每年邀請海內外與澳門有文化淵源的著名作家、出版人、翻譯人員、記者、音樂家、導演及視覺藝術家等“泛文學”人士蒞臨澳門共襄盛舉,為澳門文學的常態化增姿添色。文學節將文學觀念延展至媒介、學科和文化的自由象限,對澳門文學及其賴以生存的社會環境帶來深遠的影響。

小結

回歸以來,政治及社會上的不穩定因素已基本肅清,新的社會文化在第二次移民潮的湧入下正在逐步形成,21世紀的澳門文學也呈現出更加多樣的面貌。如果說澳門作家的活力在過渡期得到了極大的激發,迸發出了極其豐富的創意,匯成了一段激流的話,那麼在進入千禧年以後,這一段激流開始走向平緩,流向平靜和深沉。澳門文學絢爛過後消退現象的出現,一方面是由於外界政治、經濟大環境的變化,一方面是由於文學內部驅動力的下降。總體而言,回歸之後的澳門文學,在“官”“民”雙方力量的共同推動下穩步向前發展,為漢語文學提供了迥異的觀察視角和獨特的參照鏡像。

更新日期:2025/10/13

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)