黎祖智先生曾任《澳門基本法》起草委員會委員、澳葡政府官員、澳葡政府澳門過渡期事務委員會委員等職,在起草《澳門基本法》過程中做了大量工作。尤其是《澳門基本法》公布之後,在澳門過渡時期,黎先生擔任澳葡政府非常重要的領導職務,在這一期間也做了大量工作,包括處理澳門過渡時期三大問題之一的公務員本地化問題。相信本次訪問為後人更好地瞭解澳門發展的歷程,會有非常大的幫助。

一、回顧《澳門基本法》起草工作

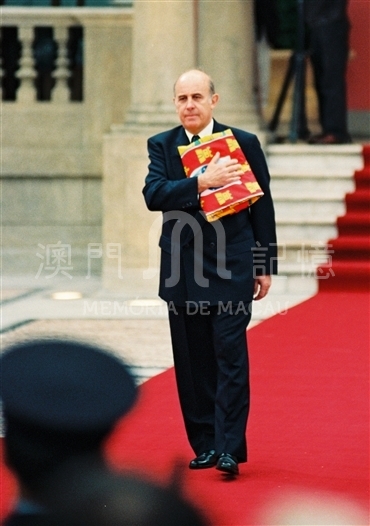

圖1 黎祖智委員。圖源:駱偉建、江華、趙英杰著:《澳門特別行政區基本法解析——立法背景和立法原意的探究》,澳門:澳門基金會、北京:社會科學文獻出版社,2020,第453頁。

本人很高興有這個機會講一講關於《澳門基本法》的話題,而且今天再次見到好朋友駱教授,讓我回想起當時一起參加《澳門基本法》起草工作的時光,也讓我感到特別高興。為了給澳門制定一部好的法律,當時我們每一位草委都盡了全力,我相信我們已經做到了。

我為你們這個“口述歷史”項目感到非常高興,因為基本法起草工作已經過去25年了。當事人的年紀越來越大,會忘記過去發生的事情,另外,有一些當事人已經不在世了。所以現在收集這些見證歷史的資料是必要且及時的,因為隨着時間的流逝,這樣的機會將越來越少。

(一)受邀參與,吃驚又榮幸

當時受邀參與起草《澳門基本法》工作,我是十分吃驚的。第一,我不是中國人,我沒想到會受到邀請。第二,我和當時澳門的公共行政部門有緊密的聯繫。當我被邀請的時候,我就想我可以為基本法起草工作做什麼呢?我在起草委員會中發揮什麼作用呢?最後我覺得我應該接受邀請。

加入《澳門基本法》起草委員會對於我來說,是一個非常特別的經歷。首先我可以更好地瞭解中國機構運作的情況,我去過中國內地很多次,但是沒有像這樣跟中方官方有過接觸,委員會裏中方的官員與我們的思維方式不同,但是在委員會的工作經歷讓我們團結起來並建立了深厚的友誼。

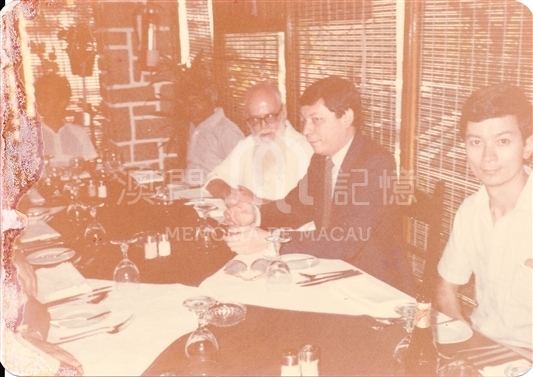

我記得當我第一次接到採訪中國內地的邀請時邊境還沒有開放。那是在“文革”結束後改革開放之初,我收到柯正平先生的邀請去參觀中國內地。我向澳門總督匯報,請示批准,得到同意。後來我得知我是澳葡政府中第一個受邀到中國內地訪問的行政部門人員,對我來說是很榮幸的。與我同行的還有我的同事和朋友,當我們穿過關境時,看到一個與現在完全不同的中國。當時總督也覺得很新奇,因為還沒有人受邀去內地。那時關閘還沒有對遊客開放,我們只能通過松山和西望洋山上的望遠鏡眺望中國內地,中國內地對於我們是完全未知的世界。

我第一次去,看到一個自行車的世界,那是在1976~1977年。出發那天有一輛車去我家接我,而我的同事們乘坐另外兩輛車。關閘那邊有3位工作人員接待了我們,分別穿着灰色、棕色和藍色的衣服,當時大家都是那樣的穿着。關閘另一邊一直到廣州都是農田、小村莊,沒有現在這樣的高樓,河上也沒有橋,需要坐船過河,一共要穿過5條河。那次是非常有趣的經歷。

之前拜訪澳門基金會吳志良主席時還跟他說起,我在準備寫一篇紀念中國改革開放40周年的文章,他建議我寫一寫我那次在改革開放前夕訪問中國內地的經歷。我想我要寫一篇這樣的文章,講述當年發生的故事。我那次訪問留下很多照片,可以通過這些照片對比不同時期的中國。

那是一次特別奇特的經歷,我得以看到一個只能在書上和遠處看到的世界。之後我深刻感受到中國在短短時間內取得的巨大發展。在我第一次訪問中國內地差不多12年後,我們開始了基本法起草工作。中國這時已經完全不一樣了。

我瞭解到中國政府希望制定一部好的法律,幫助澳門順利回歸。我覺得很榮幸可以參與其中。

(二)充分交流,促成共識

我覺得這個意願是真實的,從一開始到我參與的過程都可以感受到。最初很多內地的官員還不瞭解澳門。我記得當時下午6點多吃晚飯,之後就沒有會議了,所以有很多時間可以聊天、喝茶等。會議之餘我們有很多時間可以交流。我記得他們問到澳門和香港到底有什麼不同。我們於是就建議他們應該多在澳門開幾次會,到澳門看看,於是後來有很多次會議安排在澳門進行。當時會議是輪流在澳門和內地的很多城市召開,這樣的安排有利於內地的官員瞭解澳門,同時也有利於澳門委員瞭解內地。

起草委員會全體會議是比較正式的,但是在小組會議上,我們可以自由發言,講述我們的感想,也可以提問,個人參與的情況比較多。我覺得澳門委員的參與對工作順利進行起到了非常有益的作用,更重要的是我們還有私下的談話。

通過和中國政府多年打交道,我們也瞭解到有時候不能一開始就進行正式的會議,而是以會議之外、幕後的方式,比如喝茶、坐車觀光、聊天、吃午飯,等到充分交流後,再進行會議。在參加基本法起草工作之前和之後我返回行政部門工作,都是這樣跟新華社或者內地地方政府打交道,我們知道要注重會前的大量、常常是耗時的準備工作。當我在澳葡政府工作時,有時候新華社想要向我們傳遞一些信息,我們會約時間喝茶,這樣在非正式的場合,就傳遞了信息。這樣的方式更簡單。

參與《澳門基本法》起草工作也是這樣的。開始的時候有人抱怨說這樣很浪費時間,用這麼長時間在不同城市開會,每次開會都用幾天的時間。我說不是的,很多會議以外的時間,包括晚飯後聊天、在行程中車裏的談話,甚至早餐的時候,我們其實也是在工作的。在非正式的場合中更便於交談一些問題,最後達成諒解與共識,而不是所有事項都要正式地在會議上解決。我覺得開會的時間比較長,讓我們有更充分的機會彼此交流看法和觀點,有充分的時間交談、思考、閱讀、討論、解釋觀點,為會議做最充分的準備,因此會議得以順利進行。

(三)發揚民主協商精神,真誠聽取意見

有些澳門人說澳門委員或是土生委員參不參與起草委員會沒什麼兩樣,反正中方已經做好了決定。我覺得不是這樣的,我感受到中方真誠地希望聽到我們的意見,而且我們的意見也有被考慮,因此《澳門基本法》和《香港基本法》存在不少不同之處。我跟當時澳葡政府的同事講起來的時候,他們覺得我們是在浪費時間,而邀請我們參加不過是做做樣子,其實已經決定好了。我不認同這種看法,因為我知道當時還處在決策的過程中,而我們的參與非常重要。當然有準備好的文件,那是作為開始討論的出發點。那時《香港基本法》已經通過,我們可以參考《香港基本法》以及其他文件,但是我們也提出了自己的意見,我下面舉一些例子。

1. 關於第125條保護歷史文物問題

《香港基本法》規定香港特區政府自行制定文化政策,我們認為僅規定這一句,對澳門是不夠的,因為澳門有歷史遺產,而香港沒有,葡萄牙人來到澳門的時間更長。我們提出《澳門基本法》增寫有關歷史遺產條款的建議,最後這個建議被採納。這體現在《澳門基本法》第125條的規定中,即“澳門特別行政區政府依法保護名勝、古蹟和其他歷史文物,並保護文物所有者的合法權益”。2005年“澳門歷史城區”成功申報世界文化遺產,澳門政府將對文化遺產保護負有重大的責任,文化遺產值得保護,因為這是我們的身份,是我們的生活1。

2. 關於第42條保護葡萄牙後裔居民利益問題

澳門是個人口構成複雜的小社會,不同族群對未來有各自的判斷,葡裔居民當時擔心政權交接後自身利益得不到保障,對澳門政治、社會是否能保持穩定也較迷茫2。但《澳門基本法》第42條規定:

“在澳門的葡萄牙後裔居民的利益依法受澳門特別行政區的保護,他們的習俗和文化傳統應受尊重。”

這一條款對於土生葡人可以說是一個定心丸。可能人們會說這意味着什麼呢?法律的規定是非常寬泛的。但是基本法裏寫明這個條款是很重要的,意味着中國承認澳門世代居住的葡萄牙後裔居民。比如我的家族在澳門已經歷了十代人,前後經歷了300年,我的女兒是我們家族在澳門的第十代。自從我們的第一代葡萄牙先輩來到澳門,就留下了他們的名字。當時的葡萄牙人和不同國家的人結婚,比如印度人、馬來西亞人、印度尼西亞人、日本人,還有澳門本地人,所以葡萄牙後裔也出現在各個國家,澳門土生葡人社群就是這樣形成的。

我們認為在法律中有所體現是很重要的,但是法律中怎樣表述才合適呢?最後確定為“澳門的葡萄牙後裔居民的利益依法受澳門特別行政區的保護”。《澳門基本法》明確規定保護葡萄牙後裔居民的利益。很多土生葡人願意留在澳門,甚至很多出生在葡萄牙、原本同澳門完全沒關係的葡萄牙人也願意繼續在澳門工作3。

3. 關於第10條澳門特區區旗顏色的問題

其實並不是顏色的問題,對於我們來說,可以用紅色、綠色、藍色或任何顏色,只不過中國的國旗是紅色的,香港特區的區旗是紅色的,是不是澳門特區的區旗也必須是紅色的呢?可以選用其他顏色嗎?

那時候,關於區旗的顏色還有區徽的使用是沒有確定的,於是在會議之外我們就問這個問題可以討論嗎?我們用了很多時間討論區旗的問題,因為區旗是一個象徵、一個標誌,我們希望我們的標誌是不同的,並不是顏色的問題,而是有所不同。既然香港特區的區旗已經是紅色的,那麼我們的區旗可以選擇其他顏色嗎?我們大多數澳門委員不太相信可以選用其他顏色,但是實際上他們希望可以是不同的。

我記得有一個晚上我們在喝茶聊天,聊起這個問題,有些澳門委員說沒有必要提出這個問題,香港區旗是紅色的,澳門區旗自然也就是紅色的,最好不要講這個問題。也有人認為應該繼續討論這個問題,事實上澳門的委員是希望澳門區旗有所不同。結果我們的區旗確實有所不同,它的顏色是綠色的。我重申不是選擇顏色的問題,而是選擇有所不同,最後內地委員明白我們的考慮,也接受了。

4. 關於第122條教育自由問題

關於教育問題,那時澳門教育比較多元,我們希望在法律中有所體現。我記得有一次去北京的旅途中,因為暴風雨的緣故,飛機只能被迫停在大連。我們到了大連的時候,因為酒店沒有足夠的房間,我和當時的澳門主教住在一個房間。那天晚上我和他聊了很久,當時不知道飛機何時再起飛,我們只是收到通知說只要情況允許,也可能隨時起飛,所以我們隨時準備着,那晚基本沒睡,一直在聊天。因此我也有機會瞭解到主教關於教會和教育的顧慮。他說他自己不方便提出這些問題,因為他本人涉及其中,然後我說你把你的問題告訴我,我們澳門委員一起討論,然後提出這些問題。

我們提出了宗教自由和教育自由的問題,當時宗教自由是寫在討論文本中的,而他擔心教會學校在回歸以後是否可以繼續辦學,他希望基本法可以保證這些學校可以繼續辦學,他很擔心回歸後這些非政府的學校會受到限制,澳門有很多與教會和本地社團有關聯的私立學校,天主教會在澳門有很多學校。因此希望基本法能夠明確這個問題,最後這個意見也被採納了。

《澳門基本法》第22條規定:“澳門原有各類學校均可繼續開辦。澳門特別行政區各類學校均有辦學的自主性,依法享有教學自由和學術自由。”

(四)對第5條“五十年不變”問題的理解

一周前我受邀和歐安利在官樂怡基金會做了一個關於基本法的講座,那個講座應該說是個非正式的對話。我跟歐安利分為兩個部分,他來講基本法是什麼,它的含義和實施,而我講述有關基本法的故事,我參與基本法的個人經歷,因為只有親歷過的人才能講出這些故事。我這個人是直話直說的,我會跟中方官員講:“如果你們想聽的都是正面的意見,那就是浪費時間了。”關於負面的意見我也會很坦率地講出來。所以我跟他們無論是在澳門、在葡萄牙還是在中國內地都是開誠布公地對話,我覺得那樣的對話是很有益的。那場講座進行得很順利,很多人參加,是一個很好的活動。

那天座談會上,有人問2049年之後澳門會怎樣,我說中國考慮到了在基本法的基礎上將來的發展,比如澳門加入“一帶一路”,還有大灣區,中國在考慮尋求新路徑以穩步漸進的方式逐步讓澳門融入,而且澳門還會保留自己獨特的身份,因為這樣對中國也是有利的。澳門今天的發展同中國中央政府的支持是分不開的。中央政府這些年賦予澳門的特殊任務和使命,就是充當好對外合作與交流的平台,將中國與葡語國家和地區聯結起來。

“以‘中國—葡語國家經貿合作論壇’為代表的一系列發揮牽線搭橋作用的機構在過去幾年相繼建立,加強中國和葡語國家以經貿交往為起點,陸續延伸到文教等多領域的交流與合作,成果豐碩4。”

不用擔心這個問題。即使基本法所規定的50年期限到期了,我們每個人還是可以為澳門的明天做出貢獻的。中國政府的想法很明確,形勢是發展變化的,而我們都可以參與,可以積極地提出意見和建議,這樣才能找到最好的解決方法。重要的是大家要知道大的發展方向,小的方面具體情況需要每個人的參與。就好像基本法起草委員會會議上,中方提出大的框架,而具體條文的寫法,還是要依靠我們每一位委員的合作。如果我們不提出意見,可能有另外的寫法。我覺得澳門的發展也是這樣。

二、回顧過渡時期工作

很遺憾在1991年我退出了《澳門基本法》起草委員會,當時新總督向葡萄牙政府建議我擔任政府官員。我太太反對我接受這個職務,因為她知道擔任政府官員要從早到晚地工作,甚至直到凌晨。當時政府裏顧問很少,雖然我負責的工作範圍很廣,但我的辦公室從來沒超過5個助手。所以我自己要做大量的工作,有時我太太凌晨四五點起身,我還在工作。儘管很辛苦,但是我覺得為政府工作可以起到更大的作用,而且當時基本法立法工作進行得很順利,所以就接受了政府的任命。

我當時擔任澳門基金會主席、政府諮詢會委員,我太太說你在政府諮詢會也是為總督工作,在澳門基金會工作也是很有趣的,她希望我不要擔任政府職務。但是總督說任命已獲得總統批准,要我去葡萄牙接受任命。當時接替我在起草委員會工作的是羅立文,他現在擔任特區政府運輸工務司司長。總督跟我講要把有關過渡時期的工作交給我,於是我擔任了行政、教育暨青年事務政務司司長的職務。

到1996年,葡萄牙新任總統上台,我跟總督的任期也是到1996年,因為那時候當有新總統任職時,總督也要重新任命。1996年時我們想到新總統要上台,所以我們和韋奇立總督的任期也就要結束了。我的一些同事在1996年的時候離開公職,我們不知道韋奇立總督是否會離開澳門,後來葡萄牙政府確認韋奇立總督留任,因為澳門馬上就要回歸了,如果委任新人,對情況也不瞭解。

1996年時,我生了一場大病,很多人並不知道,我沒有聲張,因為不想給行政機構的運行製造不安。我當時腸道生了腫瘤,在香港做了手術。我擔心我的情況已經不容許我繼續擔任政府公職,我當時準備跟總督講出院後要離開政府部門。我在香港醫院住了三個星期,然後總督通知我說要到醫院來看我,那是1996年5月,我太太當時在我旁邊。總督來到的時候,我說總督我還不能起來迎接你,我想說的是我要準備退出公職並讓其他同事接替我的位置。

他說:“不行啊,我已經列出了新的工作清單,你不能離開啊,你會好起來,出院後還有新的工作任務等着你。就是回歸過渡期的工作,具體地說就是政務移交的準備、向選出來的新特首交代工作、從事準備委員會工作、公務員本地化等等。”

我只能跟總督說好吧,我接受新的工作任務,於是就一直工作到1999年。

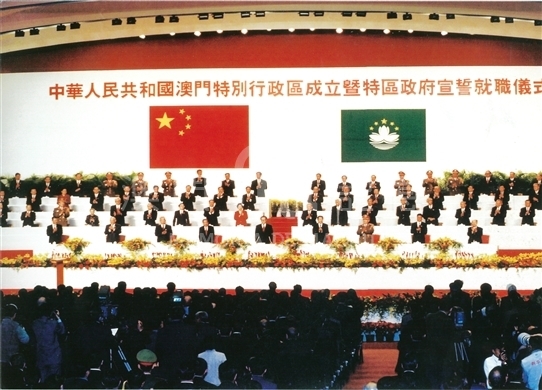

還有一項重要的工作就是準備回歸交接儀式,我那時也負責交接儀式協調辦公室的工作。我就這樣一直工作到澳葡政府的最後一天。我那時很擔心政權交接儀式會不會出現什麼紕漏,還好最後一切順利。在這之前我們做了很多工作。當時作為政府官員,除了自己的住所,我還有官邸。我太太和女兒住在我們自己的住所,我則住在官邸,因為有時候開會要到凌晨四五點,為了不打擾家人,我們就分開住了。回歸前一年我們分開住了好幾個月。每天我回自己家裏和家人團聚一會兒,之後就回去工作。我的官邸成了我的辦公室,每天開會,工作人員來來去去。

最後在交接儀式結束後,葡萄牙總統特意來祝賀我,因為儀式進行得很順利。之後我去機場送機。儀式之前我常去機場接送葡萄牙的官員。但是這次葡萄牙的官員都走了,只剩下我自己留守。當時準備了兩架飛機,總督動情地緊緊擁抱了我,跟我告別。我突然意識到零點過後,我的職務就結束了。澳門成立了特別行政區,我不再是政府的司長。司機在機場等我,可是零點過後,我不再是政府官員,因此不應再使用公車了。於是我跟司機告別,讓司機把車開回官邸。

我說的這些其實並非無關於《澳門基本法》,因為我後來在特區政府的工作和《澳門基本法》是有關聯的。1999年5月確定何厚鏵將擔任第一任澳門特區行政長官,從5月到11月底,每周三我要和他在濠璟酒店的一個單間一起工作午餐。

他問我今後有什麼打算,我說不用擔心我,我想做一些學術工作,成立一個學會,以澳門國際研究所命名,我相信對澳門是很有益的。

三、《澳門基本法》工作的延續

當我們成立澳門國際研究所的時候,在這樣小的一個地區,作為新生事物,總有人會質疑。但是我們相信,隨着時間的推移,在展現我們的工作成果後,人們就會接受它。我們跟本地的甚至中國內地的機構都有很好的合作關係。

研究所出版了很多書,如A Faixa e Rota Chinesa - a convergência entre Terra e Mar(《中國的“一帶一路”——陸地與海洋的會合》)。這是第一本介紹“一帶一路”的葡語書,無論是葡萄牙還是巴西都還沒有出版有關內容的書籍。這本書於去年(2017年)12月在北京發布。我們有和中國的學術機構在北京合辦研討會,去年12月在北京的研討會上推出了這本書。今年我們將在葡萄牙駐港澳領事館發布China's Belt and Road Initiative: The Role of Macao and the Portuguese-speaking Countries(《中國的“一帶一路”倡議——葡語國家和澳門的角色》)。這本書是英文版的,我們還在準備該書的中文和葡文版,這本書介紹了什麼是“一帶一路”,以及葡語國家如何參與“一帶一路”項目。

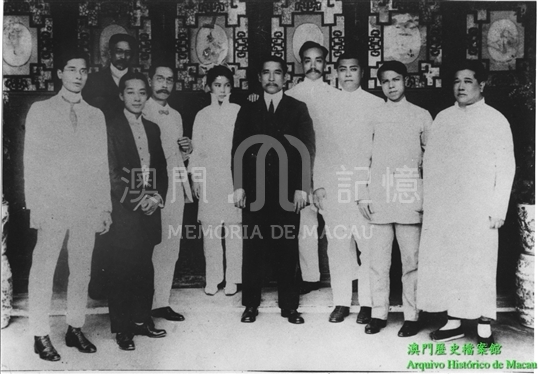

與此同時,我們還在準備出版關於大灣區的書籍,希望這是第一本介紹大灣區的葡語書。我們還進行了關於孫中山先生的研究,已經出版了5本關於他的書籍,介紹了他和澳門的關係,以及澳門對他政治觀念的影響。Before the First Guangzhou Uprising in 1895: The Macau Experience Deciphering the Revolutionary Thoughts of Dr. Sun Yat Sen(《1895年第一次廣州起義之前——澳門經歷解碼孫逸仙的革命思想》)有中英文兩個版本。我們有一個專門研究孫中山的團隊。這本書可以幫助人們瞭解孫中山對中國革命的影響以及他和澳門的聯繫。他在澳門附近的地區出生,也在澳門工作和生活過。我們研究的對象包括澳門的歷史、身份和記憶,也非常關心澳門的現在和將來,所以會跟進研究中國關於珠江三角洲和澳門的新倡議。

研究所在葡萄牙有一個代表處,在巴西有很多合作夥伴,因此會在這兩個國家舉辦很多研討會、座談等。我現在人在澳門,但常常要去里斯本和里約熱內盧開展有關的活動。明天上午我將去拜會澳門特區政府社會文化司司長譚俊榮先生,下午我將去拜會澳門特區行政長官,主要是談談澳門回歸20周年慶祝活動以及我們如何參與。我現在有一些想法,我希望向澳門特區政府表明我們希望在不同國家舉辦圖片展和一系列的研討會來慶祝澳門特區成立20周年,但是我知道澳門特區政府還沒有確定有關的計劃。

在澳門回歸10周年時,何厚鏵特首跟我談話,希望國際研究所可以在外地組織一些展覽,比如美國、加拿大、巴西、葡萄牙以及其他葡語國家。我們很成功地舉辦了介紹澳門回歸10周年發展成就的展覽。在澳門回歸15周年時,崔世安特首也讓國際研究所舉辦展覽活動對外展示澳門發展成果。我們於是在世界不同的國家舉辦了展覽。

除了展覽,我們還出版書籍,也在學校和大學舉辦關於澳門的研討會,其中有一個展覽在巴西不同城市展出了5年。同時,我們和澳門中聯辦保持了很好的關係,在葡萄牙合辦過一些活動。我們願意維持和各方面的這種合作。

我們辦過一些有趣而且重要的活動,3年前我們在葡萄牙開辦了一個為期3個星期的介紹葡萄牙的課程,中聯辦和國務院港澳辦的24位人員參加了這個課程。國際研究所受中國官方的委託組織了這個課程。活動進行得非常順利。我們希望可以開辦更多這類的課程,這不是一個語言的課程,而是學習葡萄牙各個方面的課程,包括政治、社會和經濟等,其中從早到晚都安排了課程,是個強化班,是我安排的那些課程。不久之前,一個由中聯辦副主任為首的代表團去葡萄牙和巴西瞭解它們的市政機構,我們協助聯絡和組織了該代表團和葡方的會議。

在澳門基金會的支持下,我們可以做的事情很多。與政府相比,我們的優勢在於我們的成本很低,我們在全世界都有合作者,合作的研究員就有400人,我們無需支付他們薪金。他們在大學、文化中心工作,他們和我們合作開展研究活動。另外,我們和很多國家的大學、文化中心簽訂了合作協議。當我們需要舉辦活動時,不需要支付高昂的費用,只需要向對方申請使用場地,同時支付組織活動的費用即可,所以可以以較低的成本組織那些活動。

我想給你們看這本關於中國和葡語國家建築遺產的書,我為這本書寫了序言,第一章介紹中國的建築文化遺產,其中包括澳門的建築遺產,這部分也是我寫的。後面是對所有葡語國家建築遺產的介紹,如安哥拉、巴西、佛得角、幾內亞比紹、聖多美和普林西比、莫桑比克,還有東帝汶。這本書所屬的系列還有介紹中國和葡語國家的經濟,這套書名為Novos Caminhos(《新路途》),由一個專家團隊完成,每兩位或三位專家負責介紹一個國家,他們都是我們的合作人,所以我們不需要支付稿費。書的出版由澳門基金會資助。如果資助足夠的話我們可以做得更多。

我離開《澳門基本法》起草委員會並不代表我和《澳門基本法》的關聯到此為止,我覺得現在的這些工作是《澳門基本法》工作的繼續。《澳門基本法》起草已經過去很多年了,但是我在討論基本法時學到的東西幫助我完成我現在所做的一切。關於澳門的展覽、出版和會議都是參與制定基本法以及後來工作的結果。我想說澳門國際研究所是澳門出版書籍最多的機構,比所有澳門高等教育機構的出版物還多。將來我們會繼續出版更多的書籍。

我個人覺得書籍非常重要,我自己也收藏了很多書,尤其是關於中國的。我敢說在葡萄牙關於中國最好的圖書館是我個人的“圖書館”,我收集了很多美國、英國、亞洲以及其他地區出版的關於中國的書籍。有一天我不在了,這些書籍可以開放給研究者使用。

我跟很多大學有密切的聯繫,在很多大學也講授過關於中國的課程,甚至和巴西高等軍事院校合作,那些未來的將軍希望瞭解中國內地和澳門的情況。所以我們非常關注中國的發展,並向外界介紹其發展。

研究所目前已經成立18年了,有很多次我想離開。明天我會告訴特首我應該在澳門回歸20周年慶祝活動之後離開研究所。我在這工作了很多年。我之前在政府裏工作,但是從來沒有在一個機構裏工作這麼多年。這份工作我付出了很多,參加了太多的旅行和會議。以後我還會關注研究所的事務,即使不再擔任任何職務。

四、追憶《澳門基本法》起草過程中的友誼

起草委員會的工作讓我認識很多人。後來在澳葡政府工作時,當我們需要處理某些事情,常常不需要正式的會議,也可以和他們聯絡。比如陳滋英大使,他曾在起草委員會工作並任中國駐葡萄牙大使,我總是能聯絡到他。當時在有需要的時候我會申請去北京找陳大使,他給了我們很多支持。後來葡萄牙政府為陳先生授勛,我認為這是陳先生應該得到的。他寫了一本很有意思的回憶錄,我把他的這本書擺在我個人圖書館很特別的位置。

圖13 陳滋英:《港澳回歸紀事》,澳門基本法推廣協會,2015。澳門基本法推廣協會提供。

五、對落實《澳門基本法》建言

我想強調一點,就是應該多印刷一些《澳門基本法》。以前在公共部門《澳門基本法》都可以找到,但是現在少了,我覺得應該繼續擺放。很多人去政府辦事,在等候的時候可以閱讀,也可以帶回家閱讀。我知道《澳門基本法》通過至今已經有20多年,但是距離2049年還有很多年,應該在圖書館、學校以及其他公共場所繼續推廣。澳門基金會有很多資源,應該印刷更多的《澳門基本法》以及與其相關的書籍,也應該多鼓勵那些研究《澳門基本法》的人撰寫更多基本法批注和釋義等書籍。我知道在學校有很多推廣《澳門基本法》和進行有關教育的活動,但是我覺得應該做得更多。可以請老師、公共部門相關的人員給學生尤其是高年級的學生講解基本法。駱教授是這方面的專家,為基本法做得更多是應該的。

我的故事講得差不多了,有些事情是我第一次講出來。

本文選自《澳門特別行政區基本法解析——立法背景和立法原意的探究》,圖片為澳門記憶編輯部新增。

注釋:

1. 黎祖智:《文化遺產是我們的身份》,《論盡》2017年8月5日,https://aamacau.com/2017/08/05/%E4%B8%96%E9%81%BA%E6%99%AF%E8%A7%80%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%83%B9%E9%97%9C%E6%B3%A8%E3%80%80%E9%BB%8E%E7%A5%96%E6%99%BA%EF%BC%9A%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%BA%E7%94%A2%E6%98%AF%E6%88%91%E5%80%91%E7%9A%84/。

2. 《前澳葡政府高官:澳門十五年發展打消所有疑慮》,《新華澳報》2014年12月8日,http://waou.com.mo/detail.asp?id=84386。

3. 同上注。

4. 同上注。

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)