沒有自來水的年代

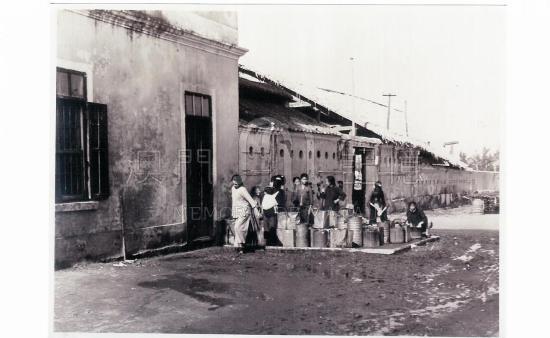

澳門市民主要飲用井水及貯雨瓶盛載的雨水。

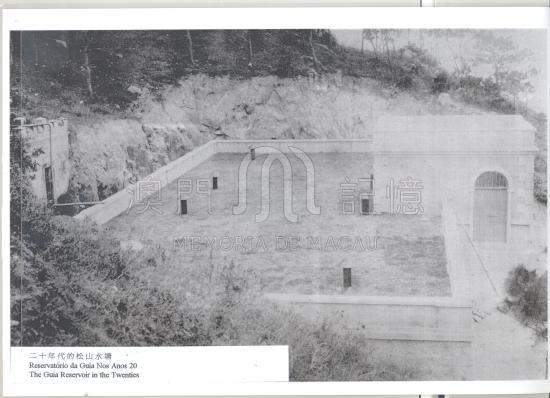

澳門第一個公眾水塘——松山鱷魚潭水庫建成,開始有限度地向市民供水。 |

黃烈、王金玲合資創立了“澳門自來水公司”,並簽署供水專營合約,開始以極基本及簡單的方法供應食水。 |

當時英資的電燈公司MELCO以100萬元購入澳門自來水公司,7月13日成立新的澳門自來水公司(即今日澳門自來水股份有限公司前身),與澳葡政府簽訂了長達六十年的供水專營合約。 |

7月19日,青洲水廠正式投入運作,以當時嶄新水處理工藝,供應經淨化、且以氯氣消毒的自來水給用戶,澳門的供水事業進入新紀元。 |

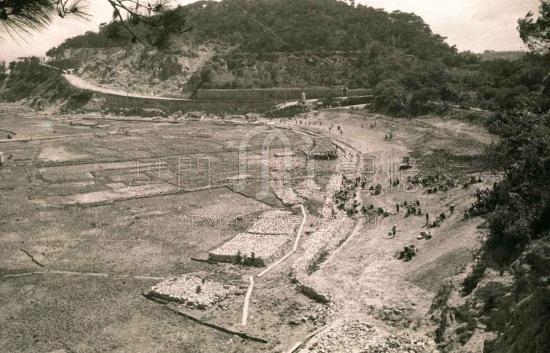

位於漁翁街的大水塘建成,佔地面積30萬平方公尺,總蓄水容量為189萬立方米,庫容充足時可供應當時本澳三個月的食水。 |

上世紀50、60年代,水荒頻發,食水供應被迫暫停,澳門曾經制水長達五個月。 |

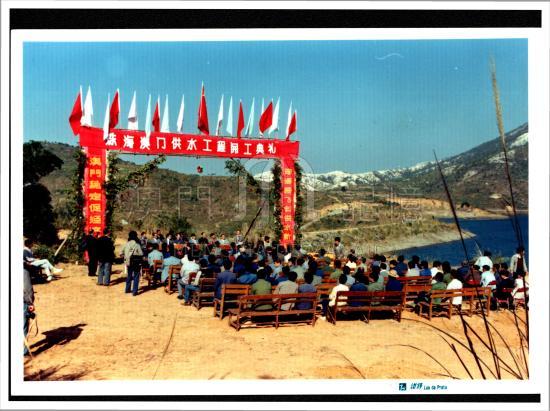

澳門中華總商會理事長何賢連同澳門工會聯合總會理事長梁培向珠海縣人民政府要求解決食水問題,得到廣東省及中山縣政府大力支持,因而於珠海成立對澳供水管理所負責籌建專為澳門供應原水的竹仙洞水庫及銀坑水庫。 |

庫容分別達240萬立方米及140萬立方米的竹仙洞水庫及銀坑水庫竣工,有助解決五十年代末澳門水荒問題。 |

澳門開始向珠海購買原水 |

九澳水庫建於70年代,總庫容為40萬立方米。 |

澳門政府投資建成路環水廠,日供水量一萬立方米。 |

香港新世界發展加入成為澳門自來水新股東,公司架構重組,著力改善營運表現。由法國利安杜美思集團﹝現為蘇伊士集團﹞與香港周大福有限公司﹝現為新創建集團﹞組成的中法水務有限公司,持有85%股權。與當時澳葡政府簽訂為期25年的“食水供應公共服務專營合約”,將供水範圍擴大至路、氹兩地。 |

1985 | |

為解決原水不敷應用的情況,珠澳兩地決定另覓西江磨刀門水道作為長遠解決珠澳兩地供水問題的綜合性城市供水系統工程以及連接配套設施。工程全長16.4公里,日供水能力達到45萬立方米。磨刀門第一期原水工程於1988年完工,正式對澳門供水。 |

1988 | |

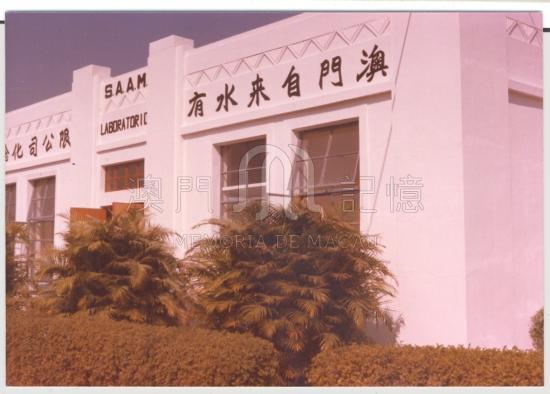

澳門自來水化驗研究中心落成,對原水、水廠生產的淨化水及管網輸送至用戶的淨化水進行水質分析和監測。 |

1989 | |

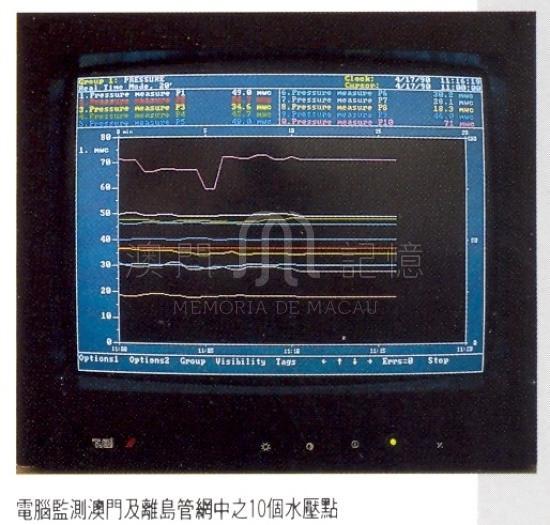

供水系統全面自動化及電腦化,投資澳門幣1,100萬元添置新系統,有效改善水質和供水的水量及水壓;提高對管網的管理水平;有助進行管網設計、分析等。 |

1990 | |

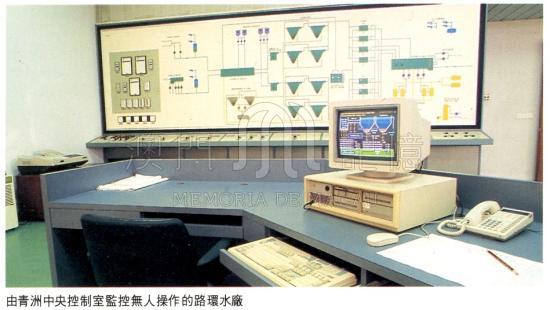

路環水廠擴建及自動化工程完成,並與青洲水廠中央控制室聯網,實現由青洲水廠中央控制室全面遙距實時監控。 |

1992 | |

澳門自來水投資澳門幣500萬元,鋪設第二水源備用原水管,由大鏡山水庫與澳門連接,管徑1.2米,全長近3公里。 |

1994 | |

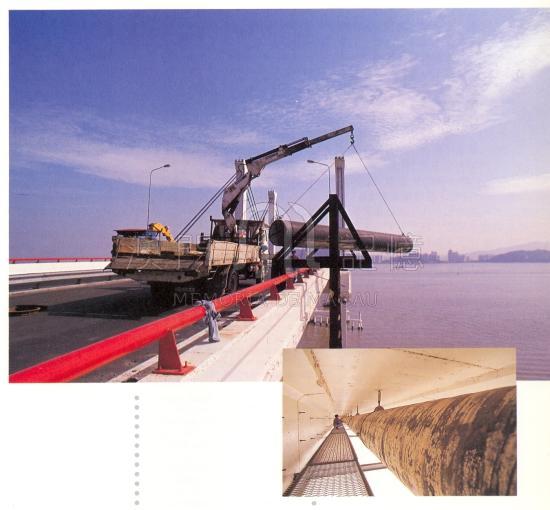

完成鋪設友誼大橋的輸水管,管徑800毫米、全長四公里,向氹仔和路環供應處理水6萬立方米,對促進氹仔和路環兩地的日後發展具有重要意義。 |

1998 | |

位於漁翁街的大水塘第一期水廠建成,每日可處理淨化水6萬立方米,主要供應澳門北區、新口岸填海區及氹仔等地。全澳每日最高生產能力提升至25.5萬立方米,由青洲水廠的中央控制中心遙遠監控,可在緊急情況下作為後備供水系統。 |

2000 | |

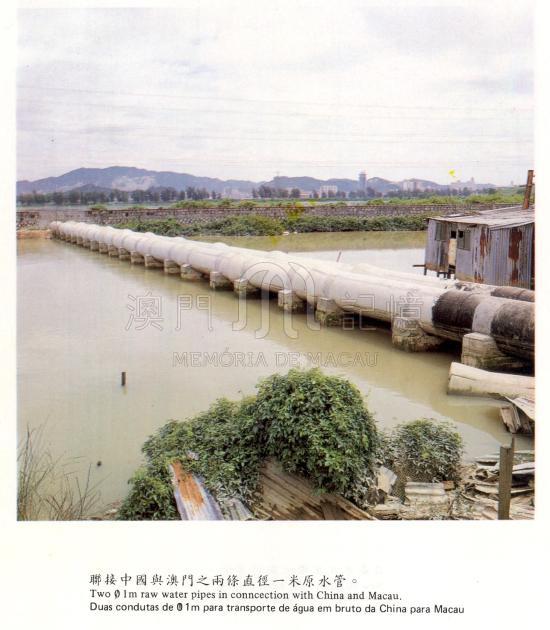

珠海第二條供澳原水管正式通水。水管口徑1米,總長達3公里,與青洲水廠連接。 |

容量2萬立方米的氹仔50配水庫及容量2,000立方米的氹仔70配水庫投入使用,即使在澳氹大橋間的輸水管無法輸水情況下,該配水庫仍可維持氹仔12小時供水。氹仔50配水庫還可供水至路環市區及路氹城,減輕路環水廠的負擔及提高路環供水的水質。 |

2001 | |

松山50及松山70的加壓泵房投入使用,生產能力為每日5,000立方米。同時,已有近八十年歷史的二龍喉蓄水池及泵站亦正式停用。 |

2004 | |

2003年冬至2004年春季鹹潮開始嚴重,但原水及自來水水質總體仍符合標準。當時澳區全國人大代表和政協委員向中央政府提出多項相關解決建議,得到全國人大常委會以及國務院的高度重視,實施壓鹹補淡應急調水和流域骨幹水庫聯合調度。 |

2005 | |

2004和2005年冬春枯水期間,澳門和珠海經歷近40年最嚴重的鹹潮,供澳原水含氯度遠超出國家飲用水標準3倍多。國家防總批准了珠江“壓鹹補淡”應急調水方案,調水距離從貴州天生橋水庫至澳門,使珠三角河網地區2.3億立方米水體得以置換,基本緩解了澳門供水危機。 隨後,澳門自來水與珠海對澳供水公司達成一項重要協議─—啟動平崗工程,將取水口由磨刀門下游東岸的廣昌泵站,北移20公里至平崗,紓緩珠澳兩地的鹹潮情況。 |

2006 | |

2005和2006年冬春枯水期間,鹹潮再度肆虐,強度大於上年同期,直接威脅到澳門、珠海等地的用水。國家防總再次批准實施珠江“壓鹹補淡”應急調水,使珠江三角洲河網地區的1.8億立方米水體得以置換,再次解決澳門的供水危機。 澳門自來水在鹹潮期間,向社區送出約43萬支瓶裝水,受惠人數高達40,000家庭。 |

率先與7-11便利店攜手合作推出全澳首個“24小時全天候現金代收水費服務”,方便市民繳交水費。 |

2007 | |

路環水廠擴建完成,生產能力提升至每日3萬立方米並引入嶄新專利水處理工藝(AQUADAF®)為亞洲首家使用此技術的水廠,能有效除去低密度固體,使生產水的濁度小於0.2NTU(國際飲用水標準為1NTU)。 |

2008 | |

珠海第三條供澳原水管正式通水,令珠海對澳日供水量由原來23萬立方米增加至50萬立方米,有效緩解供澳原水管長期超負荷運作的隱憂。 |

投資澳門幣1.5億元的大水塘第二期水廠生產能力為每日6萬立方米,使全澳供水能力達到33萬立方米。該水廠採用世界頂尖的“氣浮超濾”水處理工藝生產食水,當中作為過濾材質的纖維膜,孔隙只有0.02微米,能有效隔離微粒、細菌、病原體及某些病毒,生產水的濁度小於0.2NTU。 |

2009 | |

粵澳雙方代表於7月31日簽署《粵澳供水協議》,包括調整供澳原水價格,並落實澳門可使用竹銀水源系統及西水東調系統的四成總運作水量,粵方將選取氯化物含量最低的水庫或取水口向澳門供應原水,進一步確保供澳原水量與水質安全。 |

2010 | |

大水塘第二期水廠的“氣浮超濾處理工藝”獲國際水協會(IWA)頒發2010年東亞區水處理工藝設計榮譽獎,標誌澳門的水處理工藝處於國際領先地位。 |

2011 | |

珠海竹銀水庫峻工,庫容達到4,330萬立方米。其中澳門可獲得竹銀水庫四成的原水調度量,對提高供水系統調鹹蓄淡能力、供水保證率、改善供水水質、應對突發水污染事件的應急處理能力,保障澳門、珠海供水的安全和穩定發揮重要作用。 |

推行新水價機制,採取階梯水價和分類水價相結合的模式,有利於在保障居民基本用水權的同時,通過經濟手段推動各界節約用水,逐步體現“用者自付”的原則。 |

2013 | |

為配合澳門特區政府的再生水計劃,於過渡期內向路環石排灣公共房屋群及澳門大學橫琴校區的雙管道供水系統供應自來水。 |

2015 | |

耗資澳門幣1.2億元建造的大水塘水廠三期於2014年興建並於2015年啟用,全澳每日總生產能力達至39萬立方米。 |

2018 | |

至2023年12月31日,已有近半數的高層大廈加入計劃,政府和民間合作保障用水安全已見成效。 |

2019 | |

珠海的第四條對澳供水管道於10月中旬正式通水。原水管全長約十五公里,日供水能力為二十萬立方米,由珠海橫琴直接進入路氹城區,與當時在建中的路環石排灣水廠連接,進一步保障及優化供澳原水管線佈局。 |

2020 | |

粵澳合作建設的第二期“平崗-廣昌原水保障工程”於2020年10月投入使用。該管道使珠海供澳原水系統實現了“雙管運作”,兩條管道的供應原水能力達到每日200 萬立方米,顯著提高了保障澳門供水安全能力。 |

2021 | |

石排灣水廠的生產能力為每日13萬立方米,使全澳供水能力達到52萬立方米。該水廠榮獲“一星級綠色建築設計標識證書”。 石排灣水廠與第四條對澳供水管道和公共管網互相配合,形成一套完整的原水、產水、輸水的公共供水系統,改變澳門由北向南單向供水的情況,形成半島和離島雙核心的供水佈局,有效提高供水系統在應對突發事件時的能力。 |

特區政府把“保障供水安全”列入《澳門特別行政區經濟和社會發展第二個五年規劃(2021-2025年)》。其中包括進行“九澳水庫擴容工程”和“石排灣水庫擴容工程”,以增加澳門水庫庫容,加強城市供水可持續發展。 |

2022 | |

澳門自來水股份有限公司獲澳門特區政府頒授“專業功績勳章”。 |

2023 | |

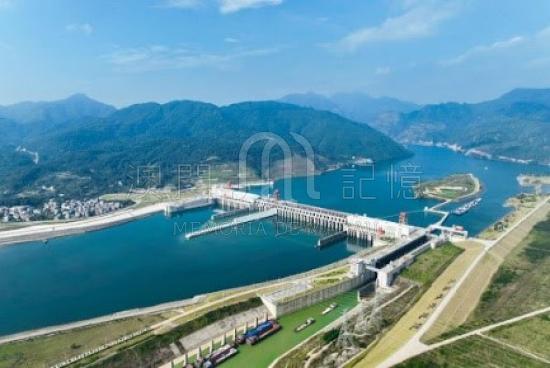

歷經了九年的建造工期,位於廣西大藤峽峽谷出口處的“大藤峽水利樞紐”主體工程於9月2日完工。樞紐建成前,每年枯水期需要從距離澳門比較遠的上游水庫調水,調水距離長達1,300多公里;建成後可從西江中游、離澳門僅500多公里的大藤峽調水,應急調水到珠澳的時間由10日縮短至3日。 |

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入