在中國古代遺存下來的刻辭中,碑刻佔有重要的地位。碑刻常見於山川名勝、陵墓、宮殿、寺廟、園林等古建築,是中國古代建築的重要組成部分。其中,又以宗教寺廟碑刻,在碑刻中佔有極其重要的地位。從建築藝術的角度而言,碑刻也是一種建築要素,與建築物互相依存。從歷史文化的角度而言,碑刻與建築物互不分離,是記載建築歷史、保存和傳播建築文化內涵的特殊載體,具有重要的文化價值。

宗教寺廟碑刻,多為存放在寺廟內的經文碑、功德碑和記事碑。經文碑刻載宗教經典,弘揚教義教理;功德碑紀頌祖師、高僧的道行功德;記事碑載錄宗教活動或事跡,諸如教史、寺史、寺廟興修、規約制度等。宗教的寺廟碑刻,既可多角度反映宗教的發展及其文化內涵,同時又為歷史、文學、藝術研究提供史料。

媽閣碑刻的基本情況與分佈

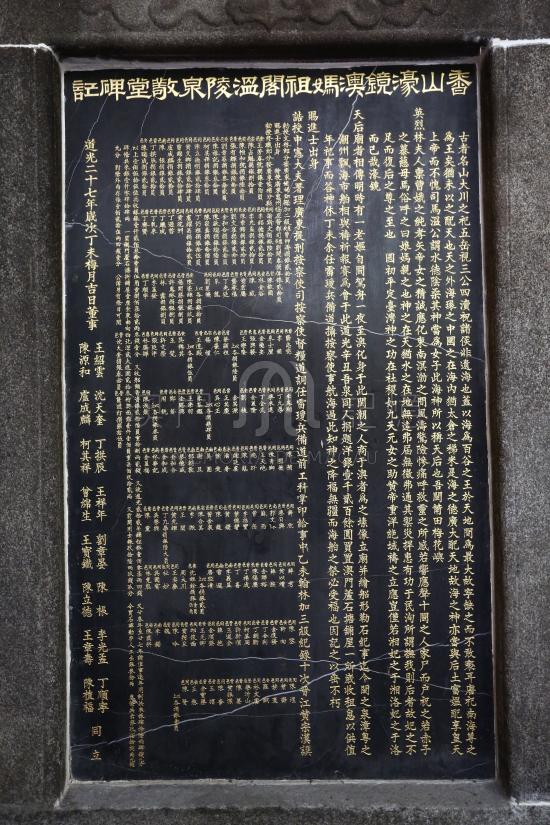

澳門廟宇寺觀林立,所保存的宗教寺廟碑刻亦相當多。媽閣廟位列澳門寺廟之首,其所完整保存的六個古代碑刻,具有很高的史料價值。六個碑刻依次為道光六年的《為償媽祖閣房產訴訟債務捐簽芳名碑》,道光九年(1829年)趙允菁撰的《重修媽祖閣碑誌》,道光二十七年(1847年)黃宗漢撰的《香山濠鏡澳媽祖閣溫陵泉敬堂碑記》,同治七年(1868年)黃光周撰的《香山濠鏡澳媽祖閣溫陵泉敬堂碑記》,光緒三年(1877年)釋善耕撰的《重修媽祖閣碑記》。以上五者除《為償媽祖閣房產訴訟債務捐簽芳名碑》鑲嵌於今媽祖閣石殿左邊小花園的牆壁外,其餘四個碑刻皆藏於今媽祖閣正覺禪林正殿內。

除上述六個碑刻外,乾隆時人鍾啟韶《聽鐘樓詩鈔.澳門雜事詩》曾載:“天妃廟,土人稱媽祖閣,亦曰娘媽閣。⋯⋯明天啟間,閩賈寓此立廟。初問寺僧不知,讀碑知之。”這是鍾氏於嘉慶二十一年(1816年)到澳門時所作的記錄。由此可知,當於嘉慶二十一年前,媽閣廟已有碑刻。可惜的是,鍾氏所見之碑,今已不存,碑的內容亦不可考。

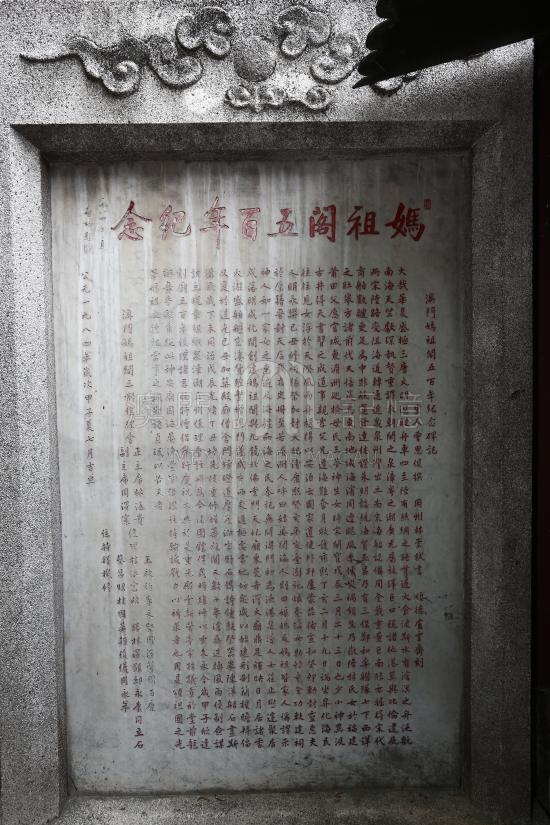

此外,1984年為紀念媽祖閣建閣五百週年,三州值理會邀請澳門學者曹思健撰寫《媽祖閣五百年紀念碑記》,由澳門書法家林崇軾書寫,並請啟功先生題額。該碑被認為是媽閣碑刻中的珍品,現鑲嵌在媽閣廟正覺禪林北側牆上。另,正覺禪林曾分別於1988年與2016年遭受回祿之災(火災),殿內亦樹碑為記。下面簡單介紹媽閣現存碑刻的撰作背景、內容與特點。

《 媽祖閣五百年紀念碑記》(1984年)。作者攝及提供。

媽閣碑刻所記的“教史”

現存的媽閣碑刻均為記事碑。記事碑,專為某一事件勒石樹碑以記之。媽閣碑刻所記之事,可分為“教史”和“廟史”兩個主題。“教史”部分,是對媽祖信仰源流與靈應的敘述;而“廟史”的部分,則是記錄與媽閣廟密切相關的事項,如廟宇的沿革、興修,以及廟宇所擁有的土地財產情況等。

媽祖信仰的起源

在媽閣碑刻中,除《為償媽祖閣房產訴訟債務捐簽芳名碑》外,其餘五個碑刻皆載錄了媽祖信仰的源流及靈應事跡。

黃宗漢、黃光周二人先後撰作的《香山濠鏡澳媽祖閣溫陵泉敬堂碑記》對媽祖生平和聖跡、媽祖信仰的產生和發展,以及媽祖身份地位、神祇形象的演變等均有所描述。而曹思健的《媽祖閣五百年紀念碑記》,則闡述了媽祖信仰的現實意義及其所由。在清代列入祀典以前,媽祖信仰只是一種民間信仰。中國民間信仰多對應信眾的現世利益,如趨吉避凶、消災祈福、善惡果報等。因此民間信仰的實踐,不僅帶有宗教活動的神異性,亦多兼具社會活動的現實性。在中國歷代民間信仰中,媽祖信仰所體現的現實意義尤為鮮明而深刻。

媽祖信仰發生的宋代,正值中國對外交通經歷重大轉變的時期,即曹碑所謂“逮及兩宋,陸路受阻,海道轉通”。北宋中期,西夏佔領河西走廊。碑文所稱“陸有絲綢之路,貫通大食波斯”,指的就是河西走廊。此前,中國與西域及中亞地區的貿易,主要依靠陸路往來。另有阿拉伯的商人、使節經海路來到中國,並在沿岸城市登陸,即碑文所謂“水有滄溟之舟,泛航南海天竺。獻琛執贄,重譯來朝。閩之泉漳,粵之潮廣,尤屬放洋巨口。視諸他港,莫與比倫”。河西走廊為西夏所佔後,陸上絲路這一重要對外管道被中斷,中國的對外交通只有依賴海路來維持,這造就了閩粵等臨海的邊陲地區迅速崛起。而媽祖信仰發端的閩南,海上貿易事業更是雄霸一方。碑文特意提到泉州,泉州古稱“刺桐港”,是古代海上絲綢之路的東方起點。早在唐代,海外貿易的繁盛,使泉州成為當時的國際都市,出現“市井十洲人”(包何《送泉州李使君之任》)的繁榮景象。適逢20世紀80年代在泉州灣發現了一艘南宋海船,規模設備震撼世界。至於媽祖信仰根源所在的湄洲島,介於福州、泉州之間,亦為一重要港口及海道要衝。媽祖信仰的產生,可謂中國海路交通的重要標誌物之一。

然而,海貿愈是興旺的地方,海民對航海安全的心理需求愈是迫切。雖然隨着文明的進步,人類通過智慧和經驗尋找到一些自然現象的規律,加上海事設備如指南針等的應用,一定程度上減低了海上災難的傷害。但是,無論人們怎樣探索,大自然總有其神秘莫測的一面,茫茫大海牽動着人內心的恐懼,這只能靠信仰來克服。中國雖然從上古神話開始便有水神的角色,如共工、顓頊、河伯、龍王、大禹等,但職能多偏重於佈雨和治水,而非海上安全。故此曹碑謂“東南地域,海濱周遭,颶風季候,災禍頻生,乃嶽降林氏女於福建莆田”。媽祖信仰應運而生,成為中國獨一無二的海上保護神。

媽祖的史跡與靈應

至於媽祖的史跡,綜合兩個《香山濠鏡澳媽祖閣溫陵泉敬堂碑記》所述,媽祖在北宋年間降生,為莆田縣湄洲林氏女。“天亶聰明,生而靈異”,且“當其幼,通文義,長嗜佛經”。十三歲時得真人授元訣,二十八歲又獲授“古井之靈符”,能行奇跡、知吉凶,鄉里以其有神功。後於雍熙年間飛升於湄洲,從此被鄉人奉作神明。媽祖生於漁民之家,從其預測天氣的異能,預兆、拯救海難等的神跡,不難窺見一切皆與航海有關。封神以後,媽祖的形象日益神仙化,過程中產生了不少降魔伏妖的故事。如黃光周碑所舉的“演法投繩,晏公歸部;書符焚髮,高里輸誠。而又澄神剋金水之精,力降二將;奉詔止雨霪之禍,手鎖雙龍。淨滌魔心,二嘉伏罪;翦除怪族,三寶酬金。觸念通神,爐火隨潮而暴湧;示形顯聖,湖堤拒水而立成”等,這些神話故事直接塑造了媽祖神祇的各種形象。與其形象同步豐富的,還有其職能:從原始的保佑漁船的水神,一直發展至“一切祈晴禱雨,救旱賑荒,以及療病祛瘟,護漕殺賊。凡有禆於國計民生者,無而深廑聖懷,而仰叨神庇”。如此神通廣大,真可謂“豈區區為功海上已哉”!

與此同時,碑文又以較多篇幅講述媽祖信仰的沿革。媽祖原僅在福建湄洲供奉,後因各種靈應神跡,既有民間相傳的“滴油成菜,資民食以無窮;化木為杉,拯商舟於不測”;亦有官方所載其對朝廷海事的庇佑,如“琉球穩渡,護冊使於重洋”,因此朝廷常加封媽祖以作酬謝。古時琉球為中國藩屬,而中日亦有結交,故朝廷不時遣使前往東北亞地區。而出使的路線,一般從福州出發,經過釣魚島、姑米島,最後到達那霸。途中必須經過琉球溝或黑水溝,其水深達二千公尺,波濤洶湧,常常翻船。在福州起行前,官員常效法閩人祭祀媽祖;平安抵埗後,亦會即時在岸上獻祭酬謝。途中若遇風浪而能化險為夷,回朝後的憶述,多歸功於危急之際向媽祖的禱告,並奏請為媽祖加封。史載媽祖首次獲朝廷賜封,是在北宋宣和五年(1123年),因庇佑赴高麗使節船,而獲賜廟額“順濟”。首度封為“天妃”,是在元世祖至元十八年(1281年)。因其庇護漕運,而受封“護國明著天妃”。至於“天后”的封號,則始於清康熙二十三年(1684年),因助克澎湖,即黃宗漢碑所謂“國初平定臺灣,神之功在社稷”。宋代以來,媽祖共受封五十四次,地位愈加尊貴,正如碑文所稱“‘妃’之不足,而復‘后’之,尊之至也”,這亦與中國海貿發展的歷程頗為切合。

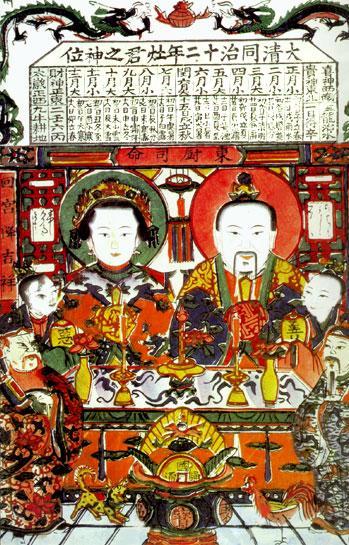

此外,兩碑皆在一開頭即銳意突出媽祖女性神祇的身份,如黃宗漢碑稱“是海之德廣大配天地。故海之神亦當與后土富媼,配享皇天上帝而不愧。司馬溫公謂:水德陰柔,其神當為女子,此海神所以稱天后也”。黃光周碑亦云:“蓋聞天地生百才女易,生一神女難;古今得百賢女易,得一聖女難。”中國素有男尊女卑的觀念,媽祖信仰產生的早期,即便在專為供奉媽祖而設的聖墩內,媽祖神祇亦只得安設在西側。古時以東為尊,神女西偏,本是慣例。後來得到當地巨富支持,藉建新廟之機,以媽祖生於湄洲,羽化顯聖亦於湄洲;其後的賜額、載諸祀典,亦始自湄洲聖墩為理由,力排眾議,逕將媽祖置於正位,大大提升媽祖神祇的地位。由此可知,媽祖信仰所繫的閩南人對於故鄉神祇的情懷和偏愛,所謂“十閩之人,家尸而戶祝之,若赤子之慕慈母焉。俗呼之曰娘媽,親之也”(黃宗漢碑)。對此稱呼,曹碑解說道:“至若湄洲人呼曰姑婆,閩海人則曰娘媽及媽祖,皆家人稱謂,示神人如一家。”對於故鄉神祇的看重,某程度上反映了閩粵一帶外貿城市的社會特質。

外貿城市是新興的商業社會形態,它以商業經濟為命脈,所以往往呈現出一種既“外向”又“保守”的社會特點。“外向”指的是人口的大量流動,如福建人移民海外謀生的非常多。至於“保守”的一面,則體現在其濃重的鄉土觀念上,特別講究鄉里的團結。這對於媽祖信仰的傳播,無疑構成了很大的推動力。正如學者指出,閩南人每當要長期遠洋在外或移居遠方時,往往會在原居地恭請一尊媽祖神像隨行,把祖家的信仰崇拜帶到新的居住地。他們相信只有來自祖家的神靈,才會更加盡心盡責地保佑他們。而抵埗後,移民往往就地建廟,供奉隨船而來的媽祖神像,媽祖信仰亦隨之被帶入各地。

媽閣碑刻所記的“廟史”

媽閣廟的沿革

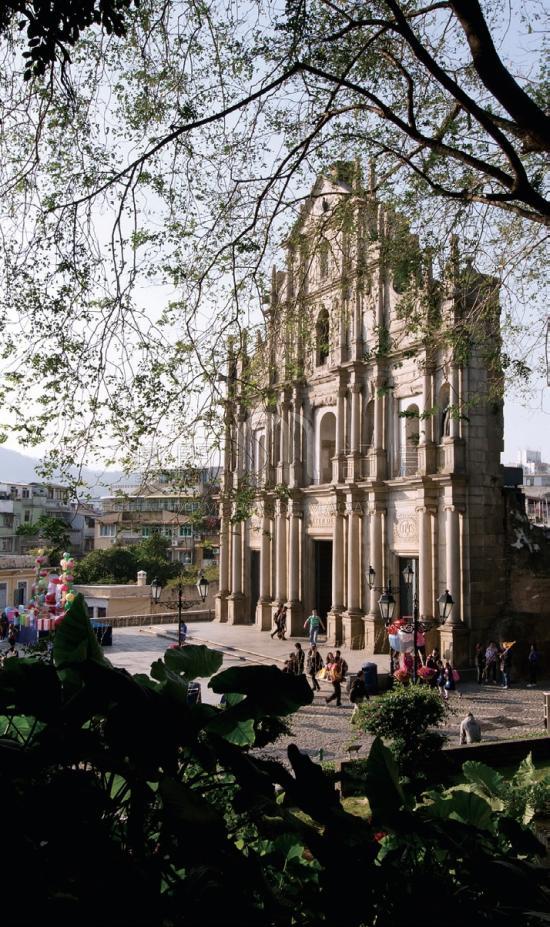

清代以前,關於媽閣廟的歷史,傳聞多於史實。相傳明天啟年間(一說明成化,又一說明萬曆),有閩人商舶在臨近澳門的海岸處遭遇暴風雨,危急之際,幸得媽祖顯靈庇佑,人船安然無恙;遂在抵澳登岸後,在今媽閣之地立廟以酬謝神恩。至今,廟內仍存有被認為是相關遺跡的,以及鐫刻的洋船石。所謂“相傳明萬曆時,閩賈巨舶被颶殆甚,俄見神女立於山側,一舟遂安,立廟祠天妃,名其地曰娘媽角。娘媽者,閩語天妃也。於廟前石上鐫舟形及‘利涉大川’四字,以昭神異”。《澳門記略》這段對洋船石的記載,成為後人普遍採信的媽閣廟史的開端。

媽閣碑刻亦然,趙允菁《重修媽祖閣碑誌》云:“相傳自昔閩客來遊,聖母化身登舟,一夜行數千里,抵澳陟岸,至建閣之地,靈光倏滅,因立廟祀焉。”黃宗漢《香山濠鏡澳媽祖閣溫陵泉敬堂碑記》亦云:“濠鏡天后廟者,相傳明時,有一老嫗,自閩駕舟,一夜至澳,化身於此。閩潮之人商於澳者,為之塐像立廟,並繪船形,勒石紀事。”雖兩碑的敘述稍有不同,但所交代的故事核心相同,蓋都是取材於《澳門記略》對媽閣廟的記載。

媽閣廟的興修

以今所見,古代史籍中幾乎沒有關於澳門媽閣廟修建過程的記載,因此趙允菁《重修媽祖閣碑誌》與釋善耕《重修媽祖閣碑記》的史料價值就可想而知了。先談趙碑,其所記的是道光八年(1828年)在景曦和尚主持下進行的一次重修。碑曰:“閣之重修亦屢,向無碑誌(按:此“誌”應作“記載”解。趙碑“風颿利涉”往前的文字,是摘抄《為償媽祖閣房產訴訟債務捐簽芳名碑》。此碑一直樹立在花園,大眾可見。如此,若將“向無碑誌”解作廟宇從來沒有碑刻,在邏輯上是說不過去的)。今復歷久蠹蝕,棟宇敝壞,堂房庖湢,俱日就霉腐。又石殿前餘地淺隘,瞻拜雜沓,跡不能容。其由殿側登觀音閣之石徑,百尺紆迴,層級崎嶇,攀陟喘息,非葺修而增廣墊築焉,無以妥神霛而肅觀瞻也。”這段文字敘述了該次重修的動機和經過,從中可以得知廟宇舊貌的景觀,價值珍貴。根據碑文可知,現今石殿內祭壇往前的部分,以及往觀音閣的石階,都是重修後才加建的。

至於善耕碑所記,則是發生在光緒二年(1876年)的一次重修。碑云“同治甲戌十三年八月,忽遭風颶為災,海水泛溢”,指的就是“甲戌風災”,一場在百多年前突如其來的毀滅性風暴災難。據當時的記錄,風暴肆虐,摧毀了大量建築,並引發嚴重火災,致令二千艘船隻沉沒,共計數千人罹難。現今普濟禪院的後山,立有一個稱“八十二人合墓”的墓碑,據說所埋的就是風災期間欲往鳳凰山(即白鴿巢)避難,卻因木橋突遭湧浪摧毀,不幸遇溺而亡的沙梨頭、內港一帶居民。媽閣地勢低且瀕海,所受的破壞當然不輕。據碑文所記,當時媽閣廟“頭門既已傾跌,牌坊亦復摧殘。瓦石飄零,旗杆斷折”。同時,碑文亦提到上一次修葺,時在道光九年,就是趙碑所記的那次。經過四十多年,廟宇破損在所難免。況且,禍不單行,未及兩年,媽閣廟於光緒四年(1878年)再遇一颱風吹襲,以致“聖殿摧頹,禪堂零落”,因此重修已是勢在必行。這次的工程包括:“重修神殿,採買外地,增建客堂。築石欄於平臺,砌石牆於閣上。”峻工後的廟宇建築,基本就是今貌。

除了廟宇建築群的修建實況,二碑均記述了信眾捐資修廟的經過:“爰集議興工,遠近醵金協力,而感恩好義之士,復出厚資勷助”(趙允菁碑)、“爰集同人,共勷厥事。用是開捐,重修神殿”(釋善耕碑)。除此以外,二碑所附的捐簽名單,可說囊括了澳門社會各界別階層人士。這或也可從側面反映出“澳門媽祖閣,為闔澳供奉大廟”(《為償媽祖閣房產訴訟債務捐簽芳名碑》)的情況。此為清道光以降,媽閣廟的真實寫照。

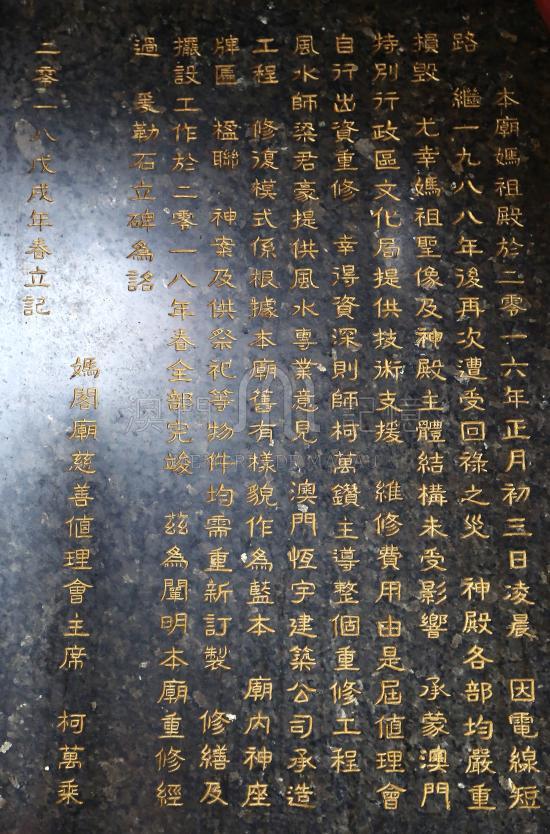

樹碑以記廟宇修建的這項傳統,可謂是沿襲至今。現立在正殿門旁,有兩個無題的碑誌,分別由“澳門媽閣廟福建漳泉潮三州值理會主席林添貴”、“媽閣廟慈善值理會主席柯萬乘”所撰,分別於1992年春與2018年春勒石。二碑所記為正覺禪林先後兩次失火受損,半付祝融,及其事後廟堂的修復。碑文尤着意交代“重建模式,係根據本廟值理會所存之照片,報章刊物之圖片及本澳旅遊司處與澳門攝影學會所提供之資料作為藍圖”(林碑)。由此可見,媽閣廟已兼具歷史建築與文化遺產的角色功能,其文物史料價值的彰顯與保存亦愈來愈受到重視。

《媽閣廟碑誌》(2018 年)。作者攝及提供。

媽閣廟擁有的土地財產狀況

古語云:“國之大事,在祀與戎。”(《左傳.成公十三年》)中國古代社會重視宗教,許多廟宇寺觀都能得到信眾的捐贈,捐贈者的身份上至帝王,下至平民百姓。雖然媽閣眾碑的正文部分,均不敘述官府與媽閣廟的關係;然而,五分之三的媽閣碑文是由官員所撰書的。如《重修媽祖閣碑誌》由“南雄州始興縣儒學教諭銜管訓道事”的趙允菁所撰,並由“刑部湖廣司員外郎”的潘正亨題書;兩通《香山濠鏡澳媽祖閣溫陵泉敬堂碑記》分別是由“廣東提刑按察使司按察使”的黃宗漢、“羅定直隸州知州”的黃光周所撰。此外,趙碑捐簽名單為首的是由“欽命廣東陸路提督”李增階所率的官員逾二十人,可見清朝官方對媽閣廟的修建有着一定程度上的參與。

黃宗漢撰《香山濠鏡澳媽祖閣溫陵泉敬堂碑記》(1847 年)。作者攝及提供。

當然,媽閣廟主要還是得到社會民眾的大力捐獻,特別是兩大閩人社團─“漳興堂”與“泉敬堂”。清道光同治年間,兩堂常以巨款或房產捐資媽閣廟。關於泉敬堂,碑誌提供了具體的資料。黃宗漢碑云:“道光辛丑,吾泉同人捐題洋銀壹千貳百餘圓,買置澳門蘆石塘鋪屋一所,歲收租息以供值年祀事而答神休。”黃光周碑亦云﹕“今泉敬堂既置業立嘗,為春秋祀典,統計共捐洋銀二千三百一十八元,非足以答神靈而酬聖德也,亦各盡其誠敬之微忱而已。”捐資所展現的,不僅是泉敬堂對故鄉神媽祖的虔敬,也有其雄厚的經濟實力。

為使廟產不受侵犯、免遭流失,並且記頌捐獻者,寺廟往往將廟產的由來狀況勒石立碑,公諸於眾,今見最古的媽閣碑刻《為償媽祖閣房產訴訟債務捐簽芳名碑》算是此類。該碑文所記的雖是廟產,但欲交代的是一宗廟產的產權糾紛。碑曰:“廟向無香火物業,自周贊侯蒞澳,始撥有公祠阿雞寮鋪一間。甲申冬,有豪貴生覬覦,幾被霸去。經年涉訟,始得原物歸來。”碑文首先交代涉案的“阿雞寮鋪”,即媽閣廟首個廟產的由來,係官方授權廟僧管理或持有的一間公祠。但是否築在媽閣廟內,則不得而知。(據碑記所載,媽閣廟產大多數是在廟宇之外,近者在廟側或媽閣街,遠者可至蘆石塘、半邊圍等地。)碑文緊接着交代立碑的原因,亦即訴訟案的內容:阿雞寮鋪於甲申即道光四年(1824年)遭當地豪強霸佔,通報官府後,竟判以百七餘兩銀贖回。因這筆款項皆“僧人向別處揭出支銷,事完妥而債未償”,故此只好向大眾募捐。猶幸眾人“各願解囊捐簽,不逾時已滿其數”,僧人於是立碑表揚簽捐的善信。該碑頗為簡短,雖有特別交代“有檔可查”,可惜暫未得見此檔。

如欲進一步了解媽閣廟土地財產情況的,不妨再看一段有關媽閣廟產訴訟的記錄。

澳門檔案館藏有撰於清光緒三十三年(1907年)的“茲將由本澳媽祖閣廟值事會議後登入誌事錄之件”的抄件(編號:AH/AC/P26956)。據抄件所載,該次會議緣起媽閣廟住持善耕和尚(釋善耕)逕自呈控“寶來欄”強佔廟產。會議伊始,值事柯六即呈清涉案廟產原為值事租與“寶來欄”,並詰問善耕此舉豈非藐視值事?善耕爭辯曰:“我入此廟非招之於值事。即在此廟充當住持,值事亦未嘗給有辛金。”但柯六馬上反駁道:“試問此廟內年中演戲費用究竟由何人所出耶?該地租項每年只收得銀三百元,此銀僅可夠每年演戲費用之半,其餘一半豈非皆由吾等值事出資以足其數耶?”抄件稱“善耕聽至此竟啞口,無言以對”。這足以反映其時媽閣廟的神功戲,為廟宇的頭等大事。而籌募神功戲的費用,則為值事會的重要職務,這未嘗不也是一種職權的宣示。柯六駁倒善耕後,在場的律師巴士度進一步廓清涉案廟產原為政府批與媽閣廟,業權屬值事會而非善耕所有。因此善耕之呈控,實為其意圖私佔廟產的證據。值事會最終以“不守清規,污辱佛地;並擅將該廟內物業、傢私等件私送與人,或逕行私買”為理由,革去善耕住持之位,並驅逐出廟。

雖然這段軼事與媽閣碑刻並無直接關係,但或有助於大家理解媽閣廟產,以及當時廟宇的運作架構。故特將這份材料摘錄,以供讀者參考。

該書之主要參考文獻如下:

著作

〔清〕印光任、張汝霖原著,趙春晨校註:《澳門記略校註》,澳門:澳門文化司署,1992年。

〔清〕申良翰主修:《香山縣誌》,清康熙十二年(1673年)刻本。

〔清〕祝淮主修,黃培芳輯:《香山縣誌》,清道光七年(1827年)刻本。

〔清〕王廷鈐等纂修:《澳門誌略》(《香山縣下恭常都十三鄉採訪冊》),北京:國家圖書館出版社,2010年。

〔清〕喻文鏊:《考田詩話》,清道光四年(1824年)蘄水王壽榕刻本。

〔意〕利瑪竇、金尼閣著,何高濟譯:《利瑪竇中國箚記》,北京:中華書局,1983年。

吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門編年史》(全6冊),廣州:廣東人民出版社,2009年。

吳志良、林發欽、何志輝主編:《澳門人文社會科學研究文選.歷史卷(上卷)》,北京:社會科學文獻出版社,2010年。

林明德:《澳門的匾聯文化》,台北:財團法人中華民俗藝術基金會,1997年。

林美容:《祭祀圈與地方社會》,台灣:博揚文化事業有限公司,2008年。

徐曉望、陳衍德:《澳門媽祖文化研究》,澳門:澳門基金會,1998年。

章文欽:《澳門詩詞箋註》(全4冊),珠海:珠海出版社,2002年。

章文欽:《澳門與中華歷史文化》,澳門:澳門基金會,1995年。

陳煒恆:《澳門廟宇叢考》,澳門:澳門傳媒工作者協會,2009年。

劉芳輯、章文欽校:《清代澳門中文檔案彙編》,澳門:澳門基金會,1999年。

劉福鑄、王連弟主編:《歷代媽祖詩詠輯註》,北京:中國文史出版社,2005年。

鄭麗航、蔣維錟輯纂:《媽祖文獻史料彙編》第1輯《散文卷》,北京:中國檔案出版社,2007年。鄭麗航、蔣維錟輯纂:《媽祖文獻史料彙編》第2輯《史摘卷》,北京:中國檔案出版社,2009年。譚世寶:《金石銘刻的澳門史:明清澳門廟宇碑刻鐘銘集錄研究》,廣州:廣東人民出版社,2006年。

譚世寶:《馬交與支那諸名考》,香港:香港出版社,2015年。

譚世寶:《澳門歷史文化探真》,北京:中華書局,2006年。

論文

王日根:《有往無來:明中後期閩商在澳門的開拓》,載《全球視野下的澳門學:第三屆澳門學國際學術研討會論文集》,北京:社會科學文獻出版社,2014年。

吳汝鈞:《十牛圖頌所展示的禪的實踐與終極關懷》,載《中華佛學學報》1991年第4期。

林廣志:《清代澳門望廈趙氏家族事跡考述》,載《澳門歷史研究》2004年第3期。

陳光:《澳門媽祖閣歷史告澳人書》,載《近代史資料》總100期,北京:中國社會科學出版社,1999年12月。

蔣美賢:《媽閣石刻詩獻疑》,載《澳門文獻信息學刊》總第15期,2015年12月。

鄧景濱、汪欣欣:《媽閣摩崖第一詩考釋》,載《文化雜誌》2016年春季刊。

更新日期:2025/08/08

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)