我们经常说,澳门是一座中葡文化共存的城市,从“澳门历史城区”到非物质文化遗产,都展示了中葡族群在这座小城共融生活……但在过去小城的生活又是怎样呢?当然,我们不可能坐时光机穿越到上百年之前亲身感受,但透过《汉文文书》的档案,大家可以看到在清代澳门人们的生活,当中既有相互合作,也有严重的冲突。在众多的故事中,我们从营地街市说起。

澳门是一座华洋杂处的城市,除了世居本地或从远处到来谋生的华人之外,葡萄牙人、西班牙人、印度人、黑人及其他洋人也汇集在这座小城。尽管他们来自世界各地,但大家终归还是人,每日总要食饭,照顾自己的肠肚,而街市正是他们购买每天食材的地方。营地街市所在的地方正是处于华人集市区(Bazar)和葡萄牙人聚居地之间,服务在澳门生活的华洋族群。尽管大多数时间,大家都是很平静地逛街市买?,但也难免发生惊动官府的华洋冲突……

图1 1607年特雷多和雅各所绘出版《东印度群岛图》中的澳门图,一些学者认为图中所绘的卖肉档摊是位于北湾(档摊下方的海湾)是营地大街的街市。

醉酒引发的华洋冲突

在1788年(乾隆五十三年),一名黑奴在营地街的华人酒铺饮酒,一醉不起1。在今天来看,醉酒不归宿是件小事,但在那时代,一名黑奴走失可大可小。这不单单是黑奴走失或逃跑,若果黑奴潜入内地,则可能惊动清朝官员,到时将面对更大麻烦。幸好,黑奴只是醉酒不归,事情本该到此为止……但却成为了冲突的引爆点。

葡萄牙人认为醉酒事件归咎于华人卖酒给黑奴,觉得有必要警告这些华人商户,于是总督与葡人官员带着士兵来到营地街,斥责酒铺店主不可再向黑奴卖酒。人家正常地开门做生意,却招来这种无妄之灾,店主当然是不服气,而目睹的华人商户也看不过眼,上前理论,结果引发一场华洋之间的冲突。葡萄牙士兵拆毁营地街的一些华人商铺,又攻击城外村落,而华人则罢市抵抗,澳门城内弥漫一股浓浓的火药味。

在处理这场因黑奴酒醉而引发的华洋冲突后,张道源认为把街市设在华人和洋人杂处的空间,正是造成这场冲突的乱源。既然如此,只要把街市迁到华人居住的地方即可,于是把街市从城内的营地大街,迁移至城外的沙梨头2。然而,这位外来的官员完全没有考虑过葡人和其他外国人也是街市的用家。

官府出地、葡人出钱的墟亭

大家不妨想像一下,生活在下环或岗顶的人原本只需步行去营地街市,现在要走出沙梨头才可买菜,这到底多么麻烦!尽管葡人不会亲身逛街市,而是派仆人代劳,但沙梨头位于澳门城墙外,仆人有可能在遥遥的买?路上被抢劫,这对葡萄牙人而言是极为不方便3。

有见及此,议事会向香山县丞彭翥请求把街市迁回营地街,并承诺出钱兴建一座市亭,供摊贩在亭内摆卖,无需再受日晒雨淋,而且也提出街市只在日间开放,晚上关门,防止再有卖酒给黑奴的情况4。彭翥考虑到市亭便利居民,于是同意这项工程,他划出一幅官地作市场,而葡萄牙人的议事会则兴建一座墟亭。

在1789年3月至4月间(乾隆五十四年三月),营地街市墟亭终于竣工,彭翥亲自到达墟亭划分和安排摊位。这座营地街市墟亭,是澳门最早的街市(市场)建筑,但它到底是甚么样子?我们并不知道,但能确定的是街市划分成四行,分别售卖鲜鱼、猪肉、鸡鸭和瓜菜,这与街市划分区域摆卖一样。摊贩必须按照彭翥划定的位置开摊。

彭翥非常满意这次建设,营地街市墟亭可谓一次华人和洋人之间的“大和会”,甚至邀请上司——澳门同知侯学诗撰文勒碑,而侯学诗为此事写下诗句:

“于皇圣朝,兼覆并载。视夷若民,罔有内外。”5

从这首诗中,清朝官员称把“夷人”同样视作自己的百姓看待,并没有当他们是外人,希望藉恩德教化华民和洋人。

混乱的街市

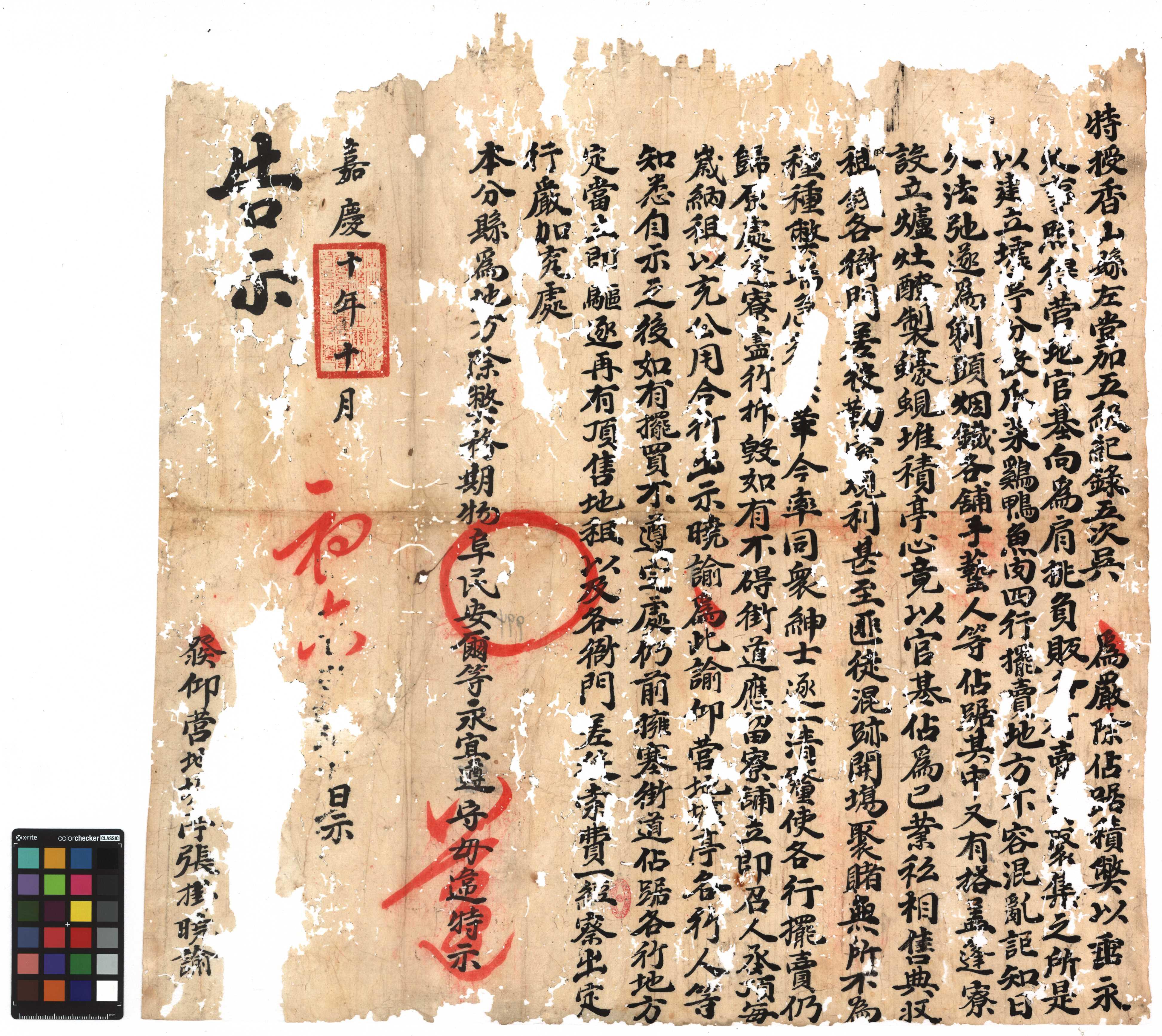

从华洋冲突到华洋大和会,彭翥寄望这座墟亭能教化民夷,以保天下太平、国泰民安,但似乎墟亭并没有像彭翥所期待。十多年后,也就是1805年(嘉庆十年),当香山县丞吴兆晋来到营地街市墟亭时,他看到的不是井井有条的样子,而是一片混乱6。

原定墟亭仅给瓜菜、鸡鸭、猪肉和鲜鱼四行摆卖,但现在连理发、卖烟、打铁和手艺人的挡摊“进驻”墟亭,让亭内变得挤迫和混乱。除了摊贩之外,有人更私自为墟亭加建,搭盖篷寮,甚至霸占墟亭的中心,架设炉灶来醃制蠔蚬,在墟亭内设了一个醃蠔作坊,完全不考虑发生火灾的隐忧。更过分的是,营地街市是属于官地,一些人竟然把官地霸占作私家地,出售或典租来谋利。

图2 香山县丞吴兆晋在1805年为整顿营地街市墟亭发出的告示,原件藏于葡萄牙东波塔国家档案馆(图片来源:https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=6068033)

在吴兆晋眼中,营地街市墟亭一时的混乱,随时成为澳门城内的治安隐伏。街市周边的篷寮阻碍街道,很容易引发争执和冲突;而篷寮也成为贼人匪徒藏身的地方,一些人更在这些地方聚赌,成为治安问题。另外,火灾也是一个可怕的隐忧,营地街市是澳门城内人口最密集的地区,一旦发生火灾,将造成重大的人命和财物损失,后患无穷。实际上,彭翥在建亭不久就见识过这种乱象,所以在1790年(乾隆五十五年)发出四项条款的禁示,用来规管墟亭7。

能够把营地街市弄得乌烟瘴气,绝不可能是一朝一夕,也不可能是无人知悉。实际上,衙门差役早已知道墟亭的乱象,但他们不但没有上报,反而借机勒索,向违法之徒收“保护费”,造成澳门城内治安的隐伏。有见及此,吴兆晋带同一众绅士们来整顿营地街市,一方面要摊贩归回原位摆卖,另一方面把阻街的篷寮拆毁。至于不妨碍的篷寮,吴兆晋则表示保留下来,然后供人租用,收得的租金将归公家。

经过一番整顿后,营地街市恢复到整齐有序的环境,但这是否意味着再没有问题呢?

重建的墟亭

在1818年(嘉庆二十三年),此时营地街市墟亭已运作近四十年,但在10月的某个晚上,灼热的火炎打破了黑夜的宁静,集市区燃起大火,尽管华人和葡人合力出手灭火,但营地大街、关前街、米糙街等迅速被吞噬,而营地街市也不能幸免,在大火中烧毁8。这场大火引发的原因,正是彭翥和吴兆晋一再担忧的篷寮问题。

当时,集市区的街道除了有密集的房屋之外,街道上也兴建大量的篷寮。若果不明白是怎样的“盛景”,大家不妨看看英国画家钱纳利(George Chinnery)的画作,虽然是在汽车发明之前的时代,但街道上充满一座座商贩摆卖的摊档和小木寮,哪怕在营地街市旁的米糙街和板樟堂前地,其热闹情景可见一斑。即使在1818年发生火灾后,王室大法官眉额带历(Miguel de Arriaga)向清朝官员请求拆卸篷寮,但这个问题真的是“野火烧不尽”9。

营地街市被烧毁后,香山县丞周鸿飞提出重建墟亭,而因应需求,新墟亭从原来的四行扩大至五行,而新建的第五行由猪肉行、鲜鱼行、鸡鸭行和瓜菜行平分。那么这次重建由谁出资?就如当年建亭时一样,同样由议事会出钱,毕竟澳门城的葡人和外国人都是营地街市的用家。

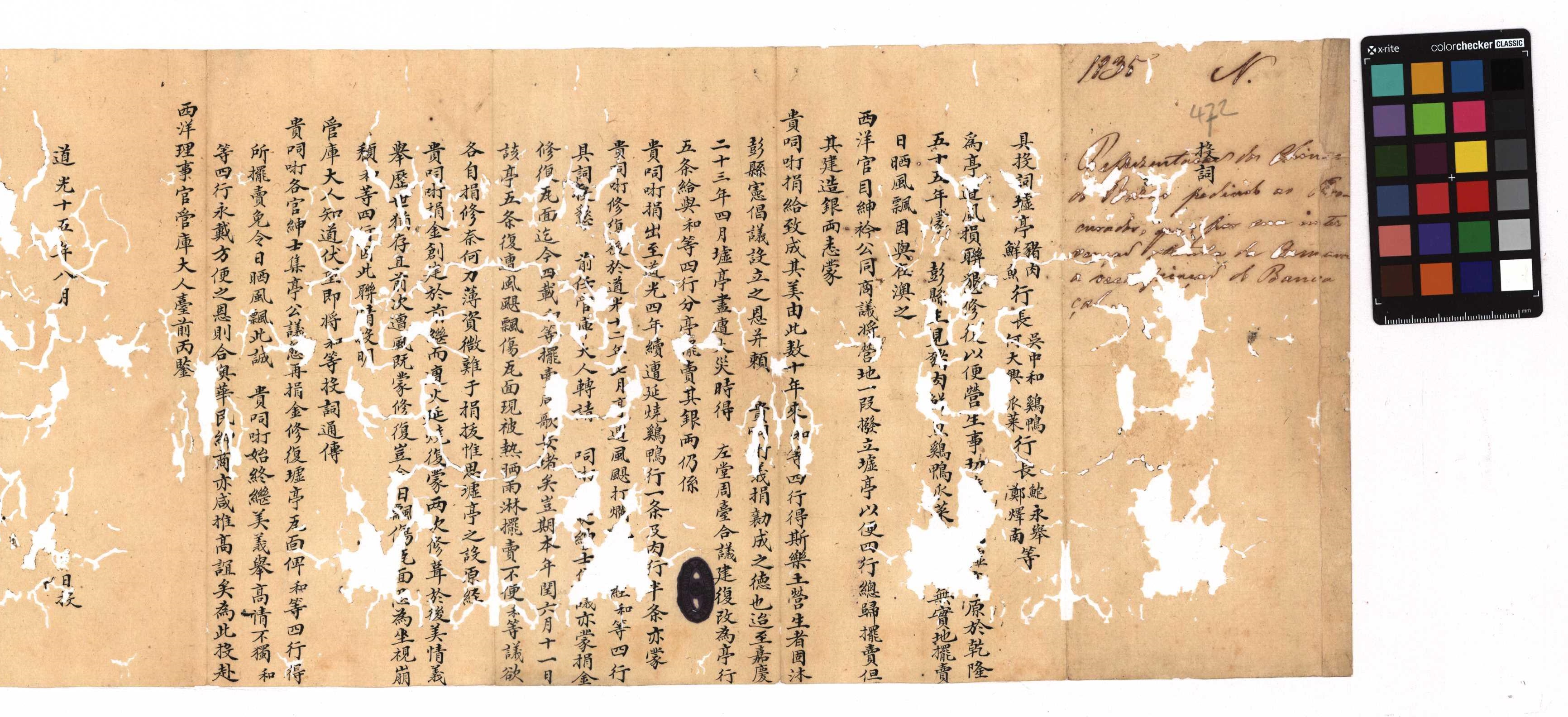

图4 在1835年营地街市商贩代表向议事官理事官投词请求修复营地街市,原件藏于葡萄牙东波塔国家档案馆(图片来源:https://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=6068672)

除了火灾重建之外,议事会也多次承包营地街市墟亭的维修开支,澳门每年的台风不但为大地带来雨水,也造成严重的破坏,墟亭当然也无法幸免。在1835年,营地街市的四大“行长”,包括猪肉行长吴中和、鲜鱼行长何大兴、鸡鸭行长鲍永举和瓜菜行长郑燡南一同向议事会投词,请求捐资来重修被台风吹毁的墟亭瓦顶10。当然,议事会多次出钱维修墟亭,毕竟这是华洋共用的市场,是居民们购买食物和日用品的场地。

不过,在十多年后,澳葡政府在澳门实施殖民统治后,街市的管理也转到议事会(即后来的议事公局和澳门市政厅)手上,而街市之后的变迁则是另一个故事了。

结语

今时今日,我们看到营地街市综合服务大楼已经历多次重建,街市也不再是街上市集,而是一座结合多功能的现代大楼,过去墟亭的身影也早已彻底消失。不过,从营地街市早期的历史中,我们不但看到这座街市的演变,它也是昔日澳门城的缩影,华人、葡人和黑人等在城内的互动,当中既有合作和冲突,为我们展示古代澳门城的生活和文化。

注释

1. 劳加裕、吕泽强:《澳门街市建筑:1750 – 1950》,澳门:遗产学会,2019年,第16 - 17页。

2. 〈澳门志略〉,载于印光任、张汝霖、祝淮等编:《澳门记略.澳门志略》,北京:国家图书出版社,2010年,第205页;龙斯泰(Anders Ljungstedt)著,吴义雄、郭德焱、沈正邦译,《早期澳门史》,北京:东方出版社,1997年,第40页。

3. 〈澳门志略〉,第205页;龙斯泰:《早期澳门史》,第40页。

4. 〈澳门志略〉,第205页。

5. 〈澳门志略〉,第205页。

6. 葡萄牙东波塔国家档案馆:PT/TT/DCHN/1/6/000716, f. 1;刘芳、章文钦编:《葡萄牙东波塔档案馆藏:清代澳门中文档案汇编》(上册),澳门:澳门基金会,1999年,第5页。

7. 彭翥在1790年对营地街市规管发出禁示。首先,他明确指明墟亭是香山县的官地,是作为华人和洋人交易日常必需品的场所,永远不可收税或收租。然后,过去曾经发生摊贩在街上摆卖阻塞道路,发起华人和洋人间的争执,所以彭翥划定在墟亭落成后,摊贩必须在亭内摆卖,免得又因阻街而发生冲突。再来,彭翥表示墟亭周边空间可以使用,但不可以搭建篷寮阻街。最后,营地街市的开放时间,不论是墟亭内的摊贩,还是水果、茶居和理发等摊贩,只许在早上开铺经营,但晚上必须离开街市,不得擅自留宿,窝藏匪类滋事。参见谭世宝:〈乾隆年间立于澳门营地墟亭的两块官碑点校简介〉,载于《中西文化研究》第18期(2010年12月),第63 – 68页。

8. 刘芳、章文钦编:《清代澳门中文档案汇编》(上册),第14、36页。

9. 劳加裕、吕泽强:《澳门街市建筑:1750 – 1950》,第22 - 23页

10. 葡萄牙东波塔国家档案馆:PT/TT/DCHN/1/10/001357, f. 1;刘芳、章文钦编:《清代澳门中文档案汇编》(上册),第14页。

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)