歷史知識大比拼得獎結果出爐!每位得獎者可獲 “中西合璧古地圖” 澳門通雙卡套組。澳門記憶團隊已透過得獎者註冊會員時登記之流動電話號碼,以短訊形式發送得獎通知,再次感謝會員們的支持和參與!

>>立即查看得獎名單

萬曆二十一年(1593年2月1日─1594年2月19日)7月7日,孟三德神父再次提修建聖保祿學院工程需要追加30兩白銀,議事會予以批准,工程負責人伊納修•莫雷拉於本日收到。Domingos Maurício Gomes dos Santos, Macau, Primeira Universidade Ocidental do Extremo-Oriente, p.11. 關於聖保祿學院建設建造資金問題,各種文獻記載十分混亂。范禮安1593年11月12日的信稱:完成聖保祿學院全部工程需要3000杜卡多。而1594年11月9日的信則稱,聖保祿學院已經完成的部分大約花費34000杜卡多,另外為購買用作神學院菜園的土地和傢俱還花費了31000杜卡多。其中澳門富商金特羅(Pedro Quintero)捐贈其遺產約2000杜卡多和2套住房,通過其他朋友的援助獲得3000杜卡多;范禮安還期待其他的友好關係獲得2000杜卡多(高瀬泓一郎:《キリシタン時代の文化と諸相》,第298—300頁及第348—353頁)。而據《耶穌會會士在亞洲》鈔本49,Ⅳ,66,第85—87頁,則稱僅“以新的平台至藥房這一段工程就耗資一萬兩白銀”。但無論最後花費多少錢,整個澳門聖保祿學院的資金均來自澳門居民,“沒有花費日本和耶穌會一分錢”。(參見Domingos Maurício Gomes dos Santos, Macau, Primeira Universidade Ocidental do Extremo-Oriente, pp.13—14.)

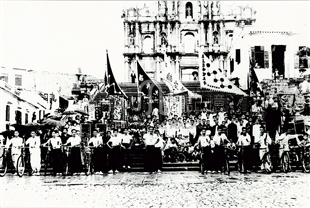

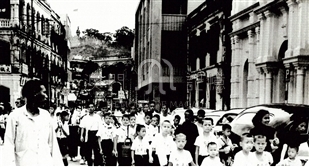

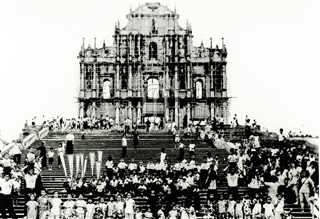

崇禎十五年(1642年1月30日─1643年2月18日)1月,新國王若奧四世派遣於1638年離澳回國的菲亞略•費雷拉(António Fialho Ferreira)為使節,去向澳門傳達葡萄牙恢復獨立的消息。為了防止西班牙人搶先趕到,使當地的市民繼續效忠於西班牙,菲亞略•費雷拉作出很大努力,於1642年5月30日率先趕到目的地。31日,澳門議事會為若奧四世舉行了盛大的慶典,由方濟各會士署理主教本托•克里斯托(Frei Bento de Cristo)主持,並通過了由276人簽名的文件。在澳門總督和教會領袖召集的秘密會議上,菲亞略•費雷拉向全體社會名流公佈若奧四世即位的消息,作了愛國的演講。大部分與會者立即表示了對新國王的忠誠,雖然他們明白,承認若奧四世就意味著將失去如今賴以為生命線的澳馬貿易。會上,也有一些人提出不同意見。他們倒不是反對擁戴若奧四世,而是因幾年前菲亞略•費雷拉在澳居留時與他們有利害衝突,因此不願受他的左右。由於菲亞略•費雷拉的姻親、屢次出任中國及日本巡航首領的賈羅布等人態度堅決,會議最終作出了決定。6月20日,澳門總督和所有有聲望的市民、宗教人士都在公共廣場參加效忠於若奧四世的宣誓儀式。宣誓條文有71人簽字,包括澳門署理主教本托•克里斯托及各修道院院長。宣誓以後,兒童們向民眾表演戲劇,榮譽團的士兵對天鳴槍,所有的炮台鳴放禮炮,使整個慶典進入最高潮。為了表明澳門對若奧四世的效忠,居民們捐贈了一大筆現金20萬兩白銀給國王,還給國王奉獻了澳門生產的200門銅炮和各種彈藥。由澳門議事會推選的代表菲亞略•費雷拉和貢薩洛•費拉茲(Gonçalo Ferras)送到里斯本,並以該城的名義向國王致敬。此後的10個星期,在澳葡萄牙人為祖國的光復進行了在所有葡萄牙海外居留地中最為熱烈的慶祝活動。儘管陰雨連綿,貴族們都穿上華貴的節日盛裝,公共建築、教堂和富裕市民的房屋都懸燈結彩,各個教堂和修道院都舉行感恩祈禱、組織化裝遊行,市民們更是興高采烈地觀賞以葡萄牙農村方式進行的鬥牛表演。7月7日,一場由年輕人組織的盛大的化裝遊行尤為引人注目,甚至居住在澳門的非葡籍居民都加入了這場盛大的慶典:聖保祿學院的中國學生進行了中國式表演,多明我會學校的學生和奧斯定修道院的學生也聚集起來歡慶這一節日。被驅逐到澳門的日本天主教徒表演了日本傘舞,波斯人表演了燈舞,荷蘭人也在表演中展示了他們的民族風尚。參與這場盛典的還有澳門的奴隸們,7月10日,聖老楞佐堂區的奴隸們率先向主人要求舉辦自己的化裝舞會得到允許,他們使用主人提供的面具和各種道具表演了非洲舞;8月10日,澳門的大部分奴隸和聖安東尼奧堂區的奴隸舉行了自己的遊行演出,其規模完全可以和上一次奴隸化裝舞會相媲美。龍思泰:《早期澳門史》第6章,第85頁;C. R. Boxer, The Embassy of Captain Gonçalo de Siaueira de Souza to Japan in1644—1647, p. 3; C. R. Boxer, Seventeenth Century Macao, pp. 163—166, p. 170.

清道光二十七年(1847年2月15日─1848年2月4日)7月7日,香港《華友西報》報導:澳門,從夏季開始後,大批外國人來到澳門,幾乎所有在廣州的美國人和部分英國人在聖約翰(St. John)炮台租了房子,這些房子都面對大海,有海景。穿過荷蘭園的一條新路即將完工,從早到晚都能看到大車在路上跑。大炮台也修繕一新,街道用上了照明燈,士兵們換上了新制服。我們還聽說,在氹仔一座保護船隻往來的新炮台正在建設中。如果現在的總督在六年前上任的話,他將拯救澳門於即毀。但是,我們害怕他的精力會被這個顯然無可救藥的地方耗盡。儘管外國人在此租房數月的房租對某些人有利,但對澳門財政卻無補。葡萄牙太窮了,無法支持一個他沒有直接推動其進步的殖民地。The Friend of China, July 7th,1847, Vol. 6, No. 54, p. 124.

光緒四年(1878年2月2日─1879年1月21日)7月7日,香港商人數名以船載火藥來澳,領有香港執照,聲明前往澳門。駛至急水門,中國關廠不准前往,勒令回港,將火藥起回上岸。如欲往澳門,必將其拿獲充公。後商人呈稟港督理論其事,港督謂廣東省城大究所說以澳門為中國內地,其軍器在中國地方例辦甚嚴。澳督稱澳門系西洋地方,“按事而論,澳門業有300餘年為西洋掌管;以理而論,各國均認澳門為西洋之地”,抗議粵省官憲的這一說法。至於各國運貨入澳章程,須憑大西洋律例為則,並按大西洋與該各國所立約款辦理,不能攔截阻滯。兩廣總督劉坤一回文稱,火藥等項,無論華洋商人,均不得私運進口。即香港亦是應奉督憲發給照會,始准採買,倘敢故違,一經查出,定照通賊濟匪之例嚴拿治罪。近來粵省盜賊搶劫,多用火器。前項商人所販火藥,難保非接濟賊匪,更不能不嚴查禁止也。《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第3冊《葡國駐澳總督施為急水門華關攔阻由港來澳火藥船等事致兩廣總督劉坤一照會》,第110頁;《澳門專檔》第l輯《駐澳總督施照會兩廣總督劉坤一》,第78頁;《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第3冊《澳督為各國運貨入澳章程須憑葡國律例並澳門屬之葡國事覆兩廣總督劉坤一照會》,第117頁。《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第3冊《兩廣總督劉坤一為凡軍器概不准販運進口等事覆葡國駐澳大臣照會》,第111—112頁;《澳門專檔》第1輯《兩廣總督照會大西洋國西大臣》,第80頁;《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第3冊《兩廣總督劉坤一為凡一切軍器均不准販運進出口並澳門系葡人租住事覆葡國駐澳大臣照會》,第118—119頁。

光緒十三年(1887年1月24日─1888年2月11日)6月下旬,葡萄牙國王特使及全權公使、前澳督羅沙抵達澳門。7月7日乘船至天津,7月13日抵達北京。8月4日,展開中葡立約談判。經過三個多月的反復談判,於12月1日,雙方簽訂了條約五十四款、緝私專約三款的《中葡和好通商條約》。各約均用中、葡、英三種文字書寫繕就,一式兩份。其中有關澳門地位最關鍵的兩款在《里斯本草約》的基礎上改為:“前在大西洋國京都理斯波阿所訂《預立節略》內,大西洋國永居管理澳門之第二款,大清國仍允無異。惟現經商定,俟兩國派員妥為會訂界址,再行特立專約。其未經定界以前,一切事宜俱照依現時情形勿動,彼此均不得有增減改變之事。”“前在大西洋國京都理斯波阿所訂《預立節略》內,大西洋國允準,未經大清國首肯,則大西洋國永不得將澳門讓與他國之第三款,大西洋國仍允無異。”羅沙在條約簽字後,迅即南返澳門。這個條約起因於鴉片稅厘並征,但清廷最後同意簽署的原因,除了鴉片稅收之外,還有一個重要的原因,就是害怕葡萄牙人將澳門交給法國或其他歐陸強國,這樣才會令中國南疆的形勢更為不安。這一條約的簽訂對葡萄牙人來說雖然沒有如願爭取到對面山及撤銷澳外關卡,但獲得了爭取數十年而一直未曾獲得的“澳門地位條款”及“最惠國待遇”,故於澳門葡人仍是一大喜事;對中國來說,除了海關的鴉片稅大增這一十分實惠的經濟利益外,確定澳門地位只不過是承認一個數十年以來存在的事實而已,對清廷損失十分有限,而通過確定澳門地位以落實澳門不會轉移到其他歐陸強國手中,這使清政府多年以來的擔心變為放心,這更應是這一條約簽訂後帶來的最為正面的效應。中文條款的“永居管理”,其英文為Perpetual Occupation,為“永久佔有。之意,而條約又是以英文為准。於是1887年之後澳門的法律地位不是如何如何確定,而是更加含混,對澳門的屬性便出現了“割讓地(Cession)”、“租借地(Leased territory)”、“佔領地(Occupation territory)”及“管理地(Administration territory)”等等多種說法。參見譚志強:《澳門主權問題始末:1553—1993》第3章,第178頁。《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第3冊《總理各國事務奕劻等奏報葡約已議成請旨派員畫押折》,第370一381頁;《清季外交史料》卷74之《總署奏葡約現已議成請派員畫押折》。

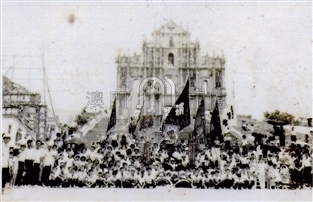

民國三十五年 (1946年1月1日-1946年12月31日)7月7日,上午9時,為響應全國擴大追悼戰爭死難軍民的號召,國民黨駐澳支部聯合各僑團在平安戲院舉行“合澳同胞追悼戰死難軍民大會”,國民黨澳門支部秘書長李秉碩負責主祭,陪祭者有商會劉柏盈、海員黨部李伯照、外交部駐澳專員郭則范、同善堂蔡文軒及鏡湖醫院慈善會何賢等。同日,澳門所有店戶一律下半旗志哀,並停止一切娛樂、宴會。同時,發動售旗籌款,慰勞抗戰遇難軍民家屬,籌得國幣846142元。《世界日報》1946年7月7日《七七抗戰紀念日追悼會今晨舉行》;7月8日《合澳同胞昨舉行追悼死難軍民大會》;《鳥瞰中的澳門僑運》,載《澳門今日之僑運》,第8頁。

圖為柯麟院長向董事會報告離澳赴穗後,鏡湖醫院及鏡湖護士學校行政工作的安排。新中國成立後,百廢待興,衛生系統更需領導幹部。1950年10月29日華南分局負責人、廣東省人民政府主席葉劍英向周恩來總理請示:因中央醫院、中山大學醫院及醫學院在華南起領導作用,現無適當人選,擬任柯麟醫生為上述醫院院長,還可兼顧澳門方面的工作。周總理於該年11月7日批覆,中央衛生部人力缺乏,他們要求速調柯麟醫生赴京任辦公廳主任。……總之,柯麟醫生如尚須留澳門,則京粵兩處均可不調。柯麟醫生於1950年11月14日向周總理請示:鏡湖醫院業務及澳門各種工作關係,仍需柯醫生聯繫兼管,而華南分局以中大醫學院辦理不善,擬調柯醫生負責整理,又得就近處理澳門工作,柯醫生表示接受華南分局的安排,特電請示總理。根據中央及華南分局的決定,柯麟院長於1951年9月赴穗擔任新的工作,並兼任鏡湖慈善會及鏡湖醫院的職務。1951年柯麟院長受命赴穗擔任中山醫學院院長及籌組華南醫學院的工作,大部份時間不在澳門。但董事會仍聘柯醫生為慈善會副主席及鏡湖醫院院長。根據柯麟院長推薦,董事會任命郭信堅(召集人)和梁錫光、李端禮、林柳堅、梁秀珍五人領導醫院日常工作﹔1951年董事會任命郭信堅為慈善會秘書長,1952年又任命郭信堅、梁錫光為鏡湖醫院副院長﹔1976年任命饒不辱、梁志輝、梁永德醫生為副院長。1984年柯麟院長因年事已高,辭去鏡湖醫院慈善會副主席、鏡湖醫院院長職務,鏡湖醫院慈善會聘請柯麟醫生為慈善會名譽主席。聘方大維醫生為院長。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入