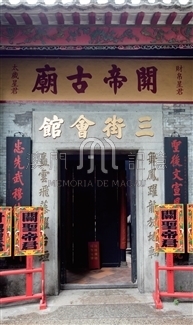

萬曆十五年(1587年2月7日─1588年1月27日)10月23日,獲果阿葡印總督曼努埃爾.科蒂紐(Manuel de Sousa Coutinho)批准,多明我會在澳門建起一所住院和一座教堂,名為聖母玫瑰堂(Nossa Senhora do Rosário),這是澳門第七座教堂。華人稱之為“板樟廟”,《澳門記略》稱:“有板樟廟,相傳廟故庳隘,貧蕃[木片]樟板為之,今壯麗特甚。”里斯本國立圖書館,大文件檔,第177號,第352頁正面及反面;Manuel Teixeira, Macau no Séc. XVI, p.67.印光任、張汝霖:《澳門記略》卷下《澳蕃篇》;暴煜:《(乾隆)香山縣誌》卷8《濠鏡澳》作“板障廟”。因其教堂初建時其內部房間均由木板間隔而成,故稱“板障”,後改為“板樟”。

康熙五十三年(1714年2月14日-1715年2月3日)10月23日,澳門委員會(A Junta de Macau)的委員們請求議事會派一艘船隻前往里斯本,處理王室財產問題,因為里斯本方面已經四年沒有派船前來。議事會表示同意。同日,由卡洛斯.托雷斯(Carlos de Torres)任船長的“聖安娜”號大船返抵里斯本。該船是由“埃斯皮利托.山托.達.佩德雷拉(Espírito Santo da Pedreira)”慈善會的商人出資於1711年4月8日從里斯本啟程前來澳門的。Manuel Teixeira, Macau no Séc. XVIII, p.146. Manuel Teixeira, Macau no Séc. XVII, p.146;施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第88頁。

清乾隆三十四年(1769年2月7日─1770年1月26日)2月初,西班牙多明我會士潘若色(José Lavilla)、趙葉聖多、安多尼可(António Loranco)因知福建福安信教者甚多,此處又是該會傳教之舊地,故改裝內地服色潛入。安多尼可由在澳門貿易的泉州人夏若敬引路,於3月5日抵達福安縣,住教友黃元鼎家。潘若色及趙葉聖多則由在澳門貿易的福州人陳戴仁引路,於3月28日抵達福安,住教友趙泰廉家。潘若色等人擬在福安傳教,黃元鼎等人因福安歷次禁教,官府管束甚嚴,無處招人入教。又因潘若色、安多尼可先後患病,故在福安逗留。至7月30日,三人均被福安縣抓獲並押送福州。安多尼可到省城後病死。10月23日,福建巡撫兼閩浙總督崔應階下令將潘若色、趙葉聖多二人解送澳門,交議事會嚴加收管。《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第1冊《閩浙總督崔應階奏報拿獲潛入內地方欲圖行教西洋人潘若色等解送澳門看管摺》,第393—394頁。據西班牙文多明我會檔案史料,潘若色等人向清政府招供的情況不實,他們應是1766年4月離開澳門,5月即抵達福建,到被捕時,已在福安傳教三年矣。參見張先清:《官府、宗族與天主教:17—19世紀福安鄉村教會的歷史敘事》第2章,第135—137頁。

清嘉慶十七年(1812年2月13日─1813年1月31日)10月23日,粵海關監督德慶發出告示,要求來澳大西洋船之進出口貨物照舊例歸行商辦理。據廣利行商人盧觀恒稟稱:下澳門出口各貨,大起者例由十三行行商各行自報驗輸,請給大牌下澳,此系向來辦理澳船貨物之成例也。為此示仰客販船戶人等知悉:嗣後除澳門葡船隻進出口貨物,聽從客販等仍照舊例辦理外,其大西洋外商船既經設有保商,即與黃埔夷船無異。所有一切進出口貨物,自應概歸保商承辦,以專責成而重稅課。雖然這艘大西洋船是頂補澳門第十號額船經營,但因為正在辦理頂補的手續,故在頂補之前還必須按照黃埔夷船的舊例辦理。《清代澳門中文檔案彙編》上冊《粵海關監督德慶為飭照例由十三行商承攬大西洋船貨稅示》,第423頁。

清道光二年(1822年1月23日─1823年2月10日)10月23日,葡人若阿金.巴羅斯(José Joaquim de Barros)向澳門理事官報告,他有一批藥材被娘媽閣巡船查獲。他於數年前由西洋帶來幾箱藥材,自備西洋人水土不服,活命急需。因澳門人少,未刻用完,尚剩7箱(共重10擔30斤)。他認為藥材一物非同日可比,況查此藥材乃由小鴉片煙炮製。鴉片系天朝屢禁嚴密,不敢違法。故以帶往外國售賣,回換血本。於是裝在西洋舢板,駁到內河洋船而被查獲。《清代澳門中文檔案彙編》上冊《理事官為懇請給回蕃人做遮吧祿被關口扣留藥材事呈澳門同知稟抄件》,第145頁。若阿金.巴羅斯,中文檔案原文為做遮.吧祿,當即若阿金.巴羅斯葡文名José Joaquim de Barros之第一部分和最後一部分之譯音。

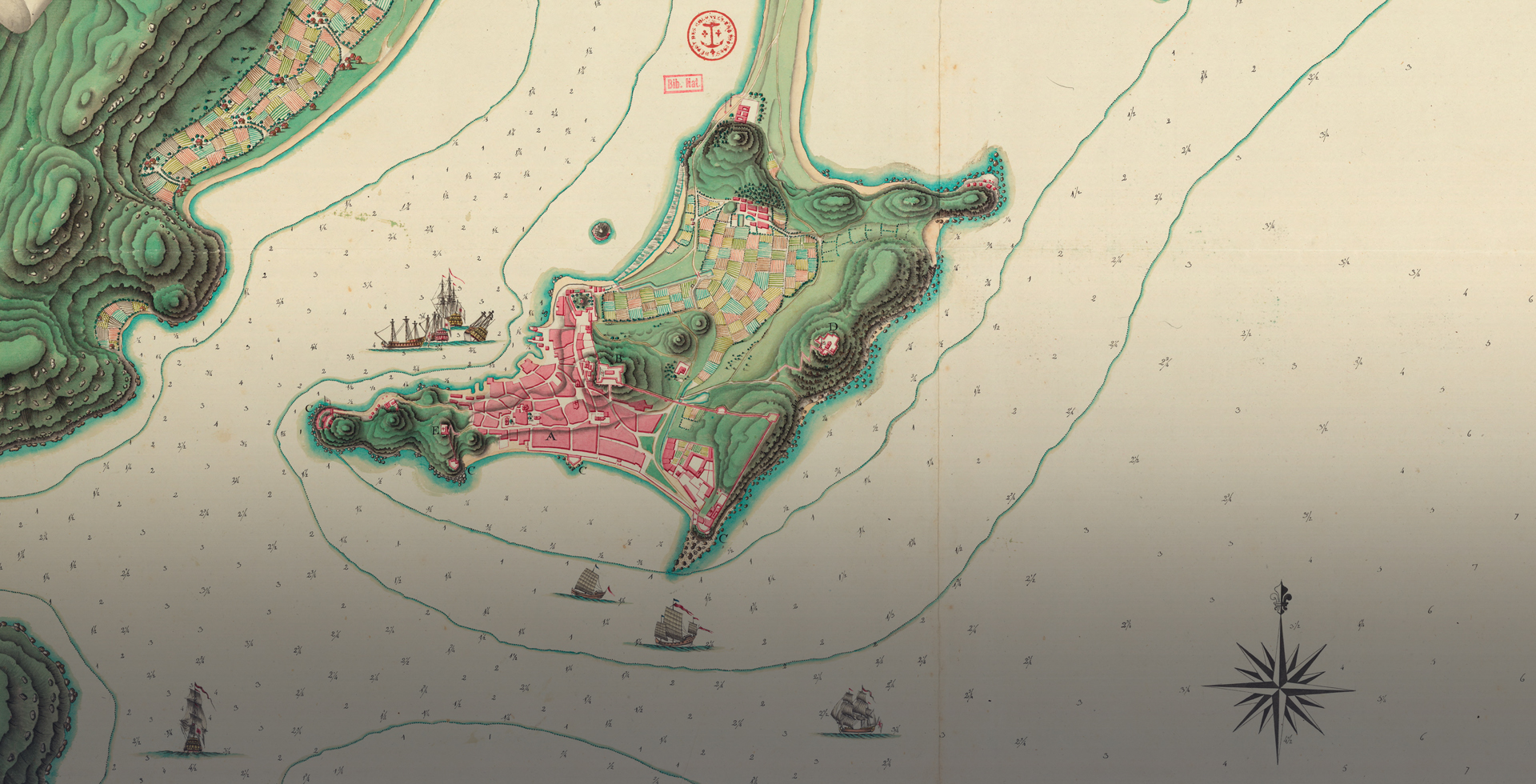

清道光十四年(1834年2月9日─1835年1月28日)10月23日,美部會伯駕(Peter Parker)與美國著名商人奧立芬(David Washington Cincinnatus Olyphant)及其兩名家族成員一起乘坐“莫里森(Morrison)”號抵達澳門。奧立芬先生先上岸安置家人,伯駕留在船上。兩天後,伯駕與奧立芬同時抵達廣州。伯駕在10月24日的日記中記錄了澳門:“我們四周有小島環繞,其中一些小島徹底被綠色植物覆蓋,而另一些小島則覆蓋得不是那麼徹底。這些小島看上去是由紅砂岩一樣古老的石頭構成,但是完全裸露,沒有任何肥沃的土壤。澳門城的人口據估計有3000名歐洲人和4000名中國人,據說不足一平方公里的面積。澳門地處一個島嶼的東面,在一座小山腳下。從這個距離看過去,澳門的建築似乎非常整齊,靠近海邊朝東的,是一些由許多建築組成的幾個大街區。屬於英國人的那一幢建築是白色的,附近有一些綠色不開花植物,不由得勾起了我對另一塊土地上的村莊的回憶。”愛德華.V.吉利克(Edward V. Gulick):《伯駕與中國的開放》附錄《伯駕文獻選擇》,第254頁。

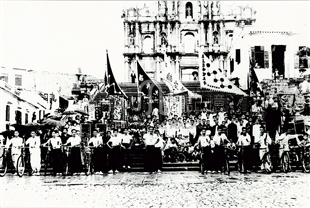

天主教藝術博物館與墓室,位於大三巴牌坊後面,於1996年5月5日,由澳督韋奇立將軍主持首階段陳列區的揭幕,並由林家駿主教為墓室進行祝聖儀式,及後到10月23日舉行正式開幕祝聖典禮,由澳督夫人和政務司等主持剪綵。2005年7月天主教藝術博物館與墓室以澳門歷史城區之名被列入《世界遺產名錄》。此館的位置原屬聖保祿書院及天主之母教堂(即聖保祿大教堂)的內部。1835年大火,教堂被夷為平地,僅遺下前立面,教區於是由1837年起把後方的空地改為墳場,直到後來1854年舊西洋墳場建成並入葬為止。20世紀40年代,澳門政府開闢高園街截斷了大三巴與茨林圍的學院遺址,到60年代這裡曾建有考古博物館,1967年被破壞後,該地段一度被空置,並成為附近孩童嬉戲之地。20世紀90年代(約90至96年之間)政府在這裡進行了考古發掘,起出教堂的地基,並發現了相信是聖保祿學院創辦人范禮安神父的墓地,然後於1990至1995年間由建築師韋禮籌及多位考古、博物館專家進行復原工程,並在教堂主祭壇位置修繕建成該博物館。耗資千萬的天主教藝術博物館與墓室是澳門少有的遺址式博物館。整個博物館共分兩部分:一為墓室,二為展廳。墓室為一座花崗岩墓穴遺址,佈置莊嚴,現存放了日本和越南殉教者的骸骨(部分遺骸由路環聖方濟各教堂運回)。觀眾可以透過玻璃看到部分的骸骨被放在由意大利運至的橘紅色大理石牆壁上的大型聖物匣中作展示,以喻意神聖與永恆。至於有關殉教者的名單則刻在室外的說明牌上。除此之外,這裡還有一座刻在大理石上的祭壇,並在其上豎立了十字架和一座聖體龕,宗教氣氛十分濃厚。與墓室一門之隔的便是展廳,面積不大,僅有數十平方米,收藏有油畫、聖像、教堂聖物、圖書、雕刻,以及禮儀飾物等多類展品,合共34件之多。當中的《聖彌額爾大天神》一畫,因是天主之母教堂大火後學院唯一保留至今的油畫而最引人矚目,其他著名的展品還有《聖味基聖像》油畫、《日本長崎的殉道聖人》油畫和聖母肩輿等。這些具代表性的展品,都是16到19世紀的珍貴作品,均從澳門所有的教堂及修院的藏品中精挑細選出來,屬本地教會所有,並由教會捐獻給博物館收藏。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入