“澳門記憶”開站六周年,以“六六無窮‧探索不同”為主題,推出多項周年系列活動,展現“澳門記憶”豐富精彩的資訊,引領大眾探索不一樣或有待了解的澳門。誠邀市民參與,成為建構“澳門記憶”的一份子。

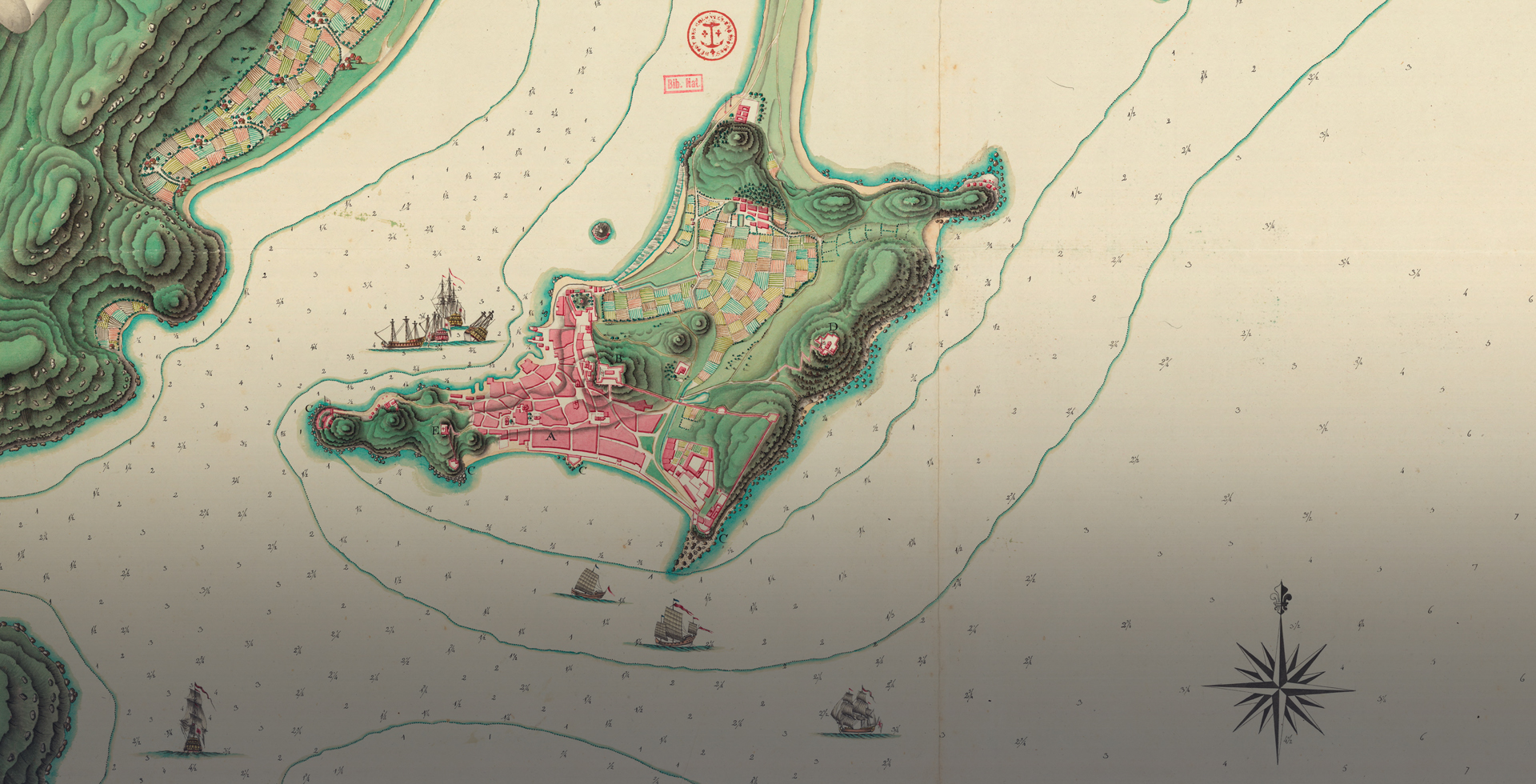

歷史知識大比拼得獎結果出爐!每位得獎者可獲 “中西合璧古地圖” 澳門通雙卡套組。澳門記憶團隊已透過得獎者註冊會員時登記之流動電話號碼,以短訊形式發送得獎通知,再次感謝會員們的支持和參與!

>>立即查看得獎名單

崇禎九年(1636年2月7日─1637年1月25日)8月,日本政府鎮壓了島原基督徒起義,而幫助日本政府鎮壓起義的荷蘭人指控是葡萄牙人在幕後支持叛亂。因此,日本政府決定將居住在日本的葡萄牙人驅逐出境,並禁止日本人在外國定居和從事對外貿易。8月8日,由前澳督貢薩洛•施維拉率領的4艘槳帆船為王室金庫進行第二次赴日貿易,船上所有人員都被嚴格審查,船隻被扣押,葡萄牙人被限定在長崎出島(Dashima)一地活動。這次運載了價值350萬荷蘭盾的貨物,其中生絲僅250擔。返航時,不僅運回2350箱白銀(價值650萬弗羅林金幣),還將日本政府驅逐出境而被囚禁在出島的287名葡商及其家屬帶回澳門。船隻抵達澳門時,明朝官員聽聞從日本來了許多人,趕忙下澳調查,結果被葡人痛打一頓而逃遁。明朝遂關閉關閘,斷絕澳門糧食供應好幾天,以示懲罰。C. R. Boxer, Fidalgos in the Far East(1550—1770), p. 114; 徐薩斯:《歷史上的澳門》,第66頁。

乾隆七年(1742年2月5日-1743年1月25日)8月8日,葡萄牙耶穌會士秉多在澳門病故,葬大三巴堂第二十二號墓地。秉多,1716年8月31日乘船到澳門,1728年2月23日,澳門聖若瑟修道院成立,秉多出任第一任院長,後至江南傳教。雍正七年九月避教難返澳門,1737年還在聖若瑟修道院,於是年身故,遂由葡萄牙耶穌會士紀類思神父出任澳門聖若瑟修道院第二任院長,直至1745年。吳旻、韓琦編校:《歐洲所藏雍正乾隆朝天主教文獻彙編》67《廣州府詳報會審江南案涉案倪維智等人》,第238頁;費賴之:《在華耶穌會士列傳及書目》,第680頁及榮振華:《在華耶穌會士列傳及書目補編》,第510頁稱秉多1743年6月11日歿於澳門,誤;Manuel Teixeira, Macau e a Sua Diocese, Vol. 8, p. 249.

清乾隆四十二年(1777年2月8日─1778年1月27日)8月8日,澳門主教兼總督佩德羅薩•吉馬良斯在致議事會的信函中闡述了澳門葡人的雙重身份:這些法律、命令在葡萄牙領地內得到了有效的貫徹。在那裡,葡萄牙國王的權力是絕對的、自由的、專制的、堅定的。而在中國這一角落裡(指澳門),國王陛下的眾多權力僅僅對於他的臣民來講是絕對的、堅定的、自由的、專制的,而這些臣民又受制於中國皇帝,因此,從制度上來講是混合服從,既服從我主國王,又服從中國皇帝,我不知如何可以強行並違背這塊土地主人的命令。中國皇帝勢力強大,而我們無任何力量,他是澳門的直接主人。澳門向他交納地租,我們僅有使用權。澳門不是通過征服獲得的,因此我們的居留從自然性質而言是不穩固的。澳門主教兼總督亦承認澳門葡人對中葡兩國的君主是制度上的混合服從,這應是對“雙重效忠”的最好詮釋。Arquivos de Macau, 3a Série, Vol. 4, pp. 206—207.

清道光二十五年(1845年2月7日─1846年1月26日)6月6日,一艘英國輪船“皮金燦薩(Pi Kin Can xa)”號抵達澳門,有一位從新加坡來的華僑紐元德,在外工作多年,積攢4,000 帕塔卡,換成黃金和手鐲,他在南灣下船後,其物品全部被葡萄牙士兵和巡捕沒收,他被帶到海關,原因是此人未去澳門葡萄牙海關納稅。所以澳門海關以其違反葡萄牙海關章程,處以沒收部分財物的懲罰。美國領事福士(Forbes)目擊這一情況,致函兩廣總督耆英稱:澳門是中國的領土,一個回國的中國臣民在澳門受到葡萄牙的掠奪是不公平的。兩廣總督耆英收到美國領事的來函後,轉函要求澳門理事官查明此況。澳門理事官科埃略.山度士於8月8日復函兩廣總督耆英稱:“從1784年至今,葡萄牙在澳門一直有海關存在。因而,從那時開始,貿易界對海關章程都十分清楚。應納稅商品不能在其他碼頭卸貨,只能在設有海關的碼頭卸貨。陰謀來自干預者,一項實施多年的章程,商界怎會不知道,難道還需要發佈公告嗎?我估計,葡萄牙人對該華人的物品價值估計過高,按照沒收清單,其價值總計2,925帕塔卡和970分,不屬徵稅範圍的物品,已退還其人。”耆英收信後,對理事官之辭基本認可,稱:“查紐元德攜帶金砂等物,由新加坡回澳,並不赴館報稅,殊屬不合,因此扣留各物,係循該國舊章,本大臣亦難過問。”《廣東澳門檔案史料選編》,第35-38頁;《中葡關係史資料集》上卷第3編,第1047-1050頁。

同治六年(1867年2月5日─1868年1月24日)7月14日夜,在北緯13度45分和東經112度20分的海面,澳門富商塞爾卡爾子爵的商船“吉多(Jeddo)”號上發生了一樁血案:晚上11時左右,一個中國水手用刀先殺死一名菲律賓舵手,後又相繼殺害了船長普里莫‧桑托斯(Primo dos Santos)、二副瓦萊里奧‧雷米迪奧(Valério dos Remédios)和三副馬沙度(Machado)。老水手長馬塞多‧努內斯(Macedo Nunes)雖未受到傷害,但慘案的刺激使他變成了瘋人。與此同時,船頭的菲律賓籍水手也受到了若干中國人的襲擊。而船上運載的其他65位中國旅客對此所發生的慘案無動於衷。直到8日,英輪“維雷德斯(Vreitas)”號前來救援這艘停泊數日的貨船時才知道發生了血案,兩名中國嫌疑人被逮捕,“吉多”號船被拖往香港。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第168頁。

光緒二年(1876年1月26日─1877年2月12日)8月8日,兩廣總督劉坤一致翟子英軍門書稱:昨准大移,以馮參將擬派兵駐澳緝匪,稟請照會澳門洋官,囑為照辦。查該參將所稟,系為認真緝捕起見,事屬可行。惟請由洋官給發人情紙一節,頗有未協。澳門原系中國地方,西洋人租賃居住。今中國弁兵到彼緝匪,轉須洋官發給憑據,是竟以澳門屬西洋矣。國體所關,礙難照辦。是以照會洋官文內,於此節置之不言,然弁兵常駐澳門,無此一紙,又恐別生枝節。尚祈轉諭該參將,於抵澳後,自向洋官商辦,如可無須此紙,固屬兩全;倘勢在必須,亦由該參將自行向取,不必見諸公牘。弟謂澳門為中國地系彼租住一節,為該西洋人所最忌諱,該參將切勿露此意,致有抵牾,並祈密囑知照。劉坤一:《劉坤一遺集》卷15《書牘》。

光緒二十三年(1897年2月2日─1898年1月21日)8月8日,《知新報》刊登“澳門”一文,其中載有澳門當時的情況:澳門向為繁盛之區,商賈輻湊。自香港既辟以後,商務漸衰。又加抽工人餉項,故居民亦因之離散,直至同治十三年始免此例。商務以茶葉出口為大宗,每年值銀70萬元;各款花油及鴉片等物,頗為暢銷;絲綢、磚瓦、紅毛泥並別項工藝廠,亦有創設於埠中者。葡人商務遠遜於前,華人商務則較葡稍勝。據光緒二十一年中國海關清單,華貨銷於此埠者,值銀9375928兩,上年則為9295373兩。但海濱沙泥淤積,礙於艤泊,苟非修理,華人商務亦恐顧而之他。此地西南,海風飄拂,夏令炎酷,香港各埠病人多有到此養病者。澳門距香港40.5英里,距粵城88英里。自港至澳,電線相連。查澳門戶口冊,華民74568人,葡人3898人,別國161人,共78627人。葡人中有3106人為澳門土生,產於本國者615人,產於別處葡屬者177人。而英則有80人旅居於此。其義學、醫院、公署、公地等,略表於下:義事:初學義塾4、澳門通商義學館1、華童習葡文義學館l、武營醫院1、葡人醫院1、麻風院1、意大利女貞院l、書院2、禮拜堂12、藥房2、新報館2;議院:下公會1、上公會1、義學公會l、醫局公會1、管理育嬰堂物業公會l、公物會公所2、填冊公會l;公署:總督1、輔政司1、按察衙門1、商政衙門1、船政廳l、民務房1、軍務房2、氹仔過路灣政務廳1、公物庫房1、工程公所1、救火公館2、華民政務廳1、葡政務廳1、監房1、書信公所1、注券公所l、武官公司1、亞林密打貨倉l、印務局l、狀師6、炮台8;遊觀:花園2、戲院1。《知新報》第27冊光緒二十三年七月十一日及第29冊光緒二十三年八月初一日。

《知新報》第二十七期刊登《駁龔自珍論私上》、《寢兵說》、《鐵線利用》、《美礦大盛》等文章。《知新報》於1897年2月22日(清光緒二十三年正月二十一日)創刊,由康有為籌劃出版、梁啟超兼理筆政、何廷光(字穗田)出資、康廣仁則負責具體運作創辦,該報於維新運動時期所創辦,為維新派在華南地區的重要刊物。1898年(清光緒二十四年)的百日維新失敗後,《知新報》仍繼續出版。1899年7月20日,康有為在加拿大創立保救大清皇帝會後,更將《知新報》與《清議報》定為會報。《知新報》原按上海《時務報》模式創辦,初擬為《廣時務報》。及後經梁啟超斟酌後,才定名《知新報》,報頭使用篆書。其辦報宗旨,正如其創刊文章的「知新報緣起」指出:「不慧於目,不聰於耳,不敏於口,曰盲、聾、啞,是謂三病」而「報者,天下之樞鈴,萬民之喉舌也,得之則通,通之則明,明之則勇,勇之則強,強則政舉而國立,敬修而民智。」《知新報》是澳門第二份中文報紙,翻譯不少西文報刊,錄英、俄、德、法、美、日等各國大事,同時遠銷海外舊金山、悉尼、安南、新加坡等地。設社址於澳門南灣大井頭四號,其後在1900年11月22日(清光緒二十六年十月初一)出版的第129期有遷館告白:從大井頭四號移寓至門牌十九號。初為5日刊,自1897年5月31日(清光緒二十三年五月初一)的出版的第20冊起,改為旬刊 (十日刊),篇幅較前增加一倍;又至1900年2月14日(清光緒二十六年正月十五日)出版的第112冊開始,再改為半月刊,每期約60餘頁,冊裝。目前所收集的最後一期是1901年2月3日(清光緒二十六年十二月十五日)出版的第134冊,是否仍有後續出版的刊冊,有待進一步研究。本會感謝中山大學圖書館的支持,合作將該館珍藏的共134冊《知新報》原件進行電子化,得以在此平台與公眾分享。此外,本會為每期之目錄加設鏈結功能,以便各方讀者閱讀。《知新報》主要撰述和譯者如下:撰述:何樹齡、韓文舉、梁啟超、徐勤、劉楨麟、王覺任、陳繼儼、歐榘甲、康廣仁、黎祖健、麥孟華、林旭、孔昭炎、康有為 英譯:周靈生、盧其昌、陳焯如、甘若雲葡譯:宋次生德譯:沙士日譯:唐振超、山本正義、康同薇

《知新報》第六十一期刊登《香港戒鴉片烟會章程》、《美西戰事近耗彙刊》、《俄謀蒙古情况》、《中茶改良近况》等文章。《知新報》於1897年2月22日(清光緒二十三年正月二十一日)創刊,由康有為籌劃出版、梁啟超兼理筆政、何廷光(字穗田)出資、康廣仁則負責具體運作創辦,該報於維新運動時期所創辦,為維新派在華南地區的重要刊物。1898年(清光緒二十四年)的百日維新失敗後,《知新報》仍繼續出版。1899年7月20日,康有為在加拿大創立保救大清皇帝會後,更將《知新報》與《清議報》定為會報。《知新報》原按上海《時務報》模式創辦,初擬為《廣時務報》。及後經梁啟超斟酌後,才定名《知新報》,報頭使用篆書。其辦報宗旨,正如其創刊文章的「知新報緣起」指出:「不慧於目,不聰於耳,不敏於口,曰盲、聾、啞,是謂三病」而「報者,天下之樞鈴,萬民之喉舌也,得之則通,通之則明,明之則勇,勇之則強,強則政舉而國立,敬修而民智。」《知新報》是澳門第二份中文報紙,翻譯不少西文報刊,錄英、俄、德、法、美、日等各國大事,同時遠銷海外舊金山、悉尼、安南、新加坡等地。設社址於澳門南灣大井頭四號,其後在1900年11月22日(清光緒二十六年十月初一)出版的第129期有遷館告白:從大井頭四號移寓至門牌十九號。初為5日刊,自1897年5月31日(清光緒二十三年五月初一)的出版的第20冊起,改為旬刊 (十日刊),篇幅較前增加一倍;又至1900年2月14日(清光緒二十六年正月十五日)出版的第112冊開始,再改為半月刊,每期約60餘頁,冊裝。目前所收集的最後一期是1901年2月3日(清光緒二十六年十二月十五日)出版的第134冊,是否仍有後續出版的刊冊,有待進一步研究。本會感謝中山大學圖書館的支持,合作將該館珍藏的共134冊《知新報》原件進行電子化,得以在此平台與公眾分享。此外,本會為每期之目錄加設鏈結功能,以便各方讀者閱讀。《知新報》主要撰述和譯者如下:撰述:何樹齡、韓文舉、梁啟超、徐勤、劉楨麟、王覺任、陳繼儼、歐榘甲、康廣仁、黎祖健、麥孟華、林旭、孔昭炎、康有為 英譯:周靈生、盧其昌、陳焯如、甘若雲葡譯:宋次生德譯:沙士日譯:唐振超、山本正義、康同薇

光緒二十八年(1902年2月8日─1903年1月28日)8月8日,澳門第一家銀行大西洋銀行(又稱“大西洋海外匯理銀行”)澳門代辦處開始運營,葡萄牙政府與該行簽訂合同,批准其在海外發行貨幣。先是1892年9月10日,海外殖民地部部長費雷拉‧阿馬拉爾(Francisco Joaquim Ferreira do Amaral)向澳門總督布渣發出公文商討在澳門設立大西洋銀行事宜。11月9日,布渣頒佈一個法令在澳門成立一個委員會討論這一問題。1893年1月31日,布渣復函殖民地部部長,表示贊同在澳門、帝汶設立分行。1901年1月30日,澳門政府代表與大西洋銀行代表在殖民地部簽署合同決定在澳門設立代辦處。1902年2月27日,澳門總督柯高批准大西洋銀行章程,7月17日,第一任大西洋銀行總理菲利克斯‧科斯塔(Félix Duarte Coata)抵達澳門。至當日,大西洋銀行澳門代辦處開始運營。Manuel Teixeira, Toponímia de Macau, Vol.2, pp.431—433; 施白蒂的《澳門編年史:20世紀(1900—1949)》第11頁稱大西洋銀行9月20日在澳門開張。李鵬翥的《澳門古今》第135頁稱大西洋銀行澳門分行於1902年8月開設,最初開設的是代辦處還不是分行。

1928年(民國十七年)1月17日,有代表性的利為旅酒店開張。3月10日,澳門-石歧公路開通,全程約80公里。7月22日,“總統酒店”(2年後易名為“中央大酒店)開張。這是澳門第一座高層建築。初為6層,後加高至11層。7月27日,澳門空中電話線改為地下電纜。澳門與離島接通電話。8月8日,澳門供應飲用水公開招標。1932年6月4日澳門自來水有限公司與市政廳簽訂專營合約。12月19日,中華民國國民政府外交部部長王正廷與葡萄牙共和國駐華特命全權公使畢安祺(João de Bianchi)簽署《中葡友好通商條約》及其6個附件。該條約從1929年3月27日起生效,但沒有提出澳門主權問題。總統酒店中設置的兩台電梯(每座可乘坐9人)、電影院及冷凍廠成為澳門一時新聞。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入