康熙五十八年(1719年2月19日-1720年2月7日)12月6日,澳門議事會向葡印總督稟報關於澳門與巴達維亞的航行問題;總督曾下令每年只能派四艘船去巴達維亞,議事會在大會上已經就此作出決定;兩位重要商人沒有參加該會——當時被關押的安東尼奧.多烏特爾和正在生病的克依羅斯.佩雷拉(Manuel de Queirós Pereira)神父。這兩個人於1719年10月30日向議事會和總督提出反對意見,議事會和總督同意了他們的意見。他們的理由是:巴達維亞是當時唯一能獲得巨大租船費的港口;由此獲得的利潤可以供養澳門的很多軍官和海員;這些利潤可以維持他們“因為船隻和財產遭受巨大損失”而大受影響的家庭;克依羅斯和烏特爾的家庭“用二千兩白銀也難以支撐”。因此,這一禁令造成的損失太大,他們不能接受。因為,如果這些船隻不去巴達維亞,就會“在河中擱淺和腐朽”,因為誰也不肯拿船隻到其他港口冒險;況且議事會也要遭受損失,因為在上一年議事會對“與巴達維亞的海上貿易的徵稅達三萬兩白銀”。中國人出海貿易的禁令取決於中國皇帝,皇帝可能開放海上航行,那麼澳門貿易就徹底被毀。澳門和它的市民靠的是船主們。1719年12月20日,議事會作出對船主們有利的決定。Arquivos de Macau, 3a série, Vol.2, p.301; Manuel Teixeira, Macau no Séc. XVIII, p.210.

康熙五十八年(1719年2月19日-1720年2月7日)10月30日,澳門額船赴果阿貿易返回時載意大利耶穌會士徐大盛(Giacomo Filippo Simonelli)到達澳門。徐大盛,字茂盛。因精習天文被召入京。1722年11月26日被派往山東濟南,1725年因禁教事被解往廣州。1731年後曾潛入江西、江南。1741年在澳門,曾三次任中國和日本的巡按使。1751年3月6日從澳門出發前往東京,後因年事已高,乃返澳門。1755年病逝。榮振華:《在華耶穌會士列傳及書目補編》,第630—631頁;費賴之:《在華耶穌會士列傳及書目》,第675—677頁;《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第1冊《兩廣總督楊琳奏報續到澳門洋船數目摺》,第122頁稱徐大盛至澳門是七月十七日(9月1日)。

同治五年(1866年2月15日─1867年2月4日)10月26日,政務參事柯打(José Maria da Ponte e Horta)正式就任澳門總督。30日,卸任總督阿穆恩乘坐“賈梅士”號炮艇離開澳門回國。行前,居民們依依不捨,對他在執政期間的建樹表示特別感謝。途經香港時,在那裡定居的葡人社團也舉行了歡送活動。阿穆恩總督的執政業績卓著,受到兩地居民的稱讚。在他任職期間興建了大量市政工程,改革巡捕制度,拓展了本地的貿易。正是由於他的努力,澳門現在擁有了值得讚美的道路交通網絡。阿穆恩在途經香港期間還參加了香港葡萄牙人俱樂部大樓的啟用儀式。該俱樂部於上年動工興建,俱樂部位於港島伊利近街,三分之二的建築費是由葡商德爾菲諾‧巴蒂斯塔(Delfino Baptista)和若奧‧巴萊托(João Barreto)支付的。俱樂部富麗堂皇,內部還建了一座劇院。The Treaty Ports of China and Japan: a complete guide to the open ports of those countries, together with Peking, Yedo, Hong Kong and Macao, p. 224; 施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第164頁。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第165頁;郭永亮:《澳門香港之早期關係》,第122頁。

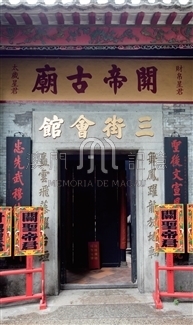

草堆街,昔迺澳門最繁盛之街道,與澳門大街、關前街合稱爲三街,屬榮寧坊,有三街會館之設。此三街者,古澳之商業樞紐也。草堆街在澳門未闢新馬路之前,其繁盛狀況可算首擘,各行商店咸集,四方行旅由經,車水馬龍,熙來攘往,當清末民初間,尚盛極一時者也。自從一九一八年開闢新馬路後,其商業及交通地位,遂被新馬路取而代之耳。明朝時,草堆街末端原是澳門港口,舊稱船澳口。當時尚未闢街,猶屬關前曠地,澳口沙灘也。埗頭橋棧,錯縱其前;柴船草艇,停泊於是。因此起卸之柴草,時常堆積其間,及開街後,遂沿稱之爲草堆街焉。而草堆街尾,仍有人習呼之爲船澳口者。至於草堆街口,本始自關前之石閘門。一九一四年,草堆街口有一綢緞莊失慎兆焚,殃及背後大三巴斜巷之媧娘廟正殿。災後廢址,當局不許重建,闢爲街道,引延草堆街直上而與賣草地賡聯焉。《澳門市街名册》釋稱:“草堆街,由十月初五街,即康公廟前地對面起,至大三巴街,即高尾巷附近,及賣草地街對面止。廟宇有中國靈巖觀,又名女媧娘廟。”昔之草堆街,實迺澳門商務重心,亦爲百業總匯,各行紛立,既興且盛。孫中山先生開始革命運動,托跡行醫時,亦嘗在澳門草堆街八十四號創設“中西藥局”,贈醫施藥。故草堆街又爲中國革命之策源地也。據《孫中山先生自傳》云:“余自乙酉中法戰敗之年,始決傾覆清廷,創建民國之志。由是以學堂爲鼓吹之地,借醫術爲入世之媒……及余卒業之後,懸壺於澳門、羊城兩地以問世,而實則爲革命運動之開始也。”蓋當時迺清朝光緒十八年(一八九二),孫中山先生年二十七歲,方畢業於香港醫校,即來澳門,任鏡湖醫院義務醫席,爲澳中之貧病大衆服務,並設立中西藥局以利施藥。顧孫中山”先生常輕財義重,毁家救國,因此素無積蓄。只得向鏡湖醫院藥局借銀二千元,以爲購辦西藥之用。曾簽立揭單,並由澳門巨紳吳節薇署名擔保。按當時所立之“揭本生息贈藥單”如左:“立領揭銀人孫逸仙。緣逸仙訂議在澳門大街開創中西藥局一間,需銀寄辦西國藥行,今托吳節薇兄擔保,揭到鏡湖醫院藥局本銀二千大元,七二兑重一千四百四十兩正。言明每百元每月行息一元算,其息仍托逸仙代辦西藥贈送,逸仙自願贈醫,不受謝步。此本限用五年爲期,如數清還,或過時不測無力填還,擔保人吳節薇自願填足,毋得異論。欲後有憑,立明領揭銀單一紙,當衆簽名,擔保人亦的筆簽名,交與鏡湖醫院藥局收執存據。擔保還銀人吳節薇的筆。知見人:黎若彭、黎曉生、張楨伯、阮建堂、曹渭泉、宋子衡。光緒十八年十月三十日,立領揭銀人孫逸仙的筆。”可惜孫中山先生在澳門所設之中西藥局歷時很暫,翌年便遷往廣州,易名東西藥局。據《孫中山先生别傳》稱:“先生設醫館於澳門,爲葡醫所忌,遂遷往廣州。”因爲當時孫中山先生在澳門以西法行醫,實開澳門華人西醫之始。草堆街與賣草地在未闢街前,尚無店户,原爲沙灘與山坡,船澳口之柴船草艇載來之柴草,均屯積於沙灘之間,待售於山坡之上。迨後建成街道,始别之爲草堆街與賣草地,由是而得名耳。賣草地因就近舊日之營地墟亭,便於交易。蓋古來之軍營馬匹,糧草最爲重要,不能或缺者,所以當時草稈貿易頗爲大宗,賣草地於是興焉。猶憶明清兩代,中國官軍之在澳設營地,駐兵馬,所以防夷也。雖曾一度撤去,而嘉慶時,英軍亦嘗强登澳門,駐扎營地,鐵騎橫行,經九個月而後去。及至道光時,鴉片戰役初期,中國又再加派兵馬,駐營地防守,並於關閘門外,連營甲帳,秣馬礪兵,在在需要糧草。且古時民間燃料,亦多藉稻草代薪,利其廉也。以故當年賣草地之稻草市場,曾盛極一時。殆至該區開街建屋後,草堆街與賣草地由是隔斷,各爲一街,草稈生意亦因而他遷。從此兩街中不復再見篷蒿捆捆,稻草青青,至今徒負其名耳。不料媧娘廟一場火災後,澳葡當局不許重建,兩街於是仍得貫連。行看將來改良路政成功,草堆街與賣草地街,得成一康莊直道也。

光緒二十五年(1899年2月10日─1900年1月30日)10月30日,澳門富商、大業主、著名賭商及鴉片進出口總監馬西米盎奴‧李美雕在風順堂區逝世。馬西米盎奴為澳門土生李美雕家族第三代,1849年2月23日生於風順堂區。因其家族經營魚塘而得名“魚塘仔”,還擔任“亞洲和墨西哥海上貿易公司”經理。曾任議事公局議員、政府公共工程委員會委員、仁慈堂值理、風順堂區調解法官及聯合俱樂部主席。1889—1890年還擔任玫瑰聖母兄弟會的主席,他還是澳門土生人教育促進會的創辦人。1885年10月28日,馬西米盎奴與澳門政府簽訂承充澳門、氹仔及路環闈姓合同,為期五年,每月交銀3000元,擔保金為9000元,至1890年11月止。由於廣東闈姓弛禁,闈姓生意不好做,馬西米盎奴要求降低承充銀碼至每年1.2萬元。最後,澳門政府決定仍以原合同為准,但承充期延長至1894年11月,即成為澳門長達10年的闈姓承充人。他是“聖若瑟莊園”的業主,該莊園臨近“聖珊澤宮”。1902年,馬西米盎奴去世後,其遺孀將莊園賣給仁慈堂,仁慈堂後來將莊園擴為“峰景酒店”的一部分。Jorge Forjaz, Famílias Macaenses, Vol.3, p.74.

民國四年(1915年1月1日─1915年12月31日)10月30日,澳門政府頒佈第249號訓令,規定消防處同公務局分家,並規定消防監督處重組,其工作由一支消防隊擔任,由一名消防監督指揮。這次重組由步兵少校卡洛斯.洛培斯(João Carlos Craveiro Lopes)負責,消防隊員主要在警察廳內挑選人員自願參加。消防隊編制為監督1人,副監督1人,科長2人,車隊隊長1人,車長4人,挑水8人,見習員12人,二等司機10人,三等司機26人,書記員1人,機工4人,司爐4人,送炭工4人,助機工1人及消防長30人。消防器材有蒸汽水車4輛,手搖水車2輛,物料車3輛,梯車1輛,卷喉車1輛及炭車2輛,消防器材被分別安排至三個消防站。Eduardo A. Veloso e Matos, Forças de Segurança de Macau, p. 186.

民國三十二年 (1943年1月1日-1943年12月31日)10月30日,澳門政府頒佈關於發售及出口火柴必須遵守之規定:一、每盒火柴必有九十枝,零售價不得超過澳門西洋銀行紙幣1毫,火柴種類必須遵照統制委員之貨辦,製造廠必須供足市面上所有銷售流通額數;二、將來有新出產之火柴貨品高於上述之種類,其價值不得超過一點五毫;三、按照第一、二條之火柴系在本地發售,每盒面必須注明價值及在本地銷售字樣,此類火柴不准出口;四、向統制委員會請求火柴出口之請求書必須由製造廠司理負責簽名蓋章,若簽名蓋章時該司理要求特別酬勞,按例處罰;五、商業字按照所定之規則將貨物出口,即負責用統制委員會名義存儲該貨價值五成用中儲券為本位或負責運回需用糧食價值比;六、所有商業零售或運出商店於違犯之佈告之規定,統制委員會按照適合律例處罰。《澳門政府憲報》1943年第23號,第541-542、558頁。

民國三十四年 (1945年1月1日-1945年12月31日 )10月30日,音樂巨匠冼星海逝世於莫斯科。冼星海1905年6月13日出生於澳門的一個漁民家庭,7歲時隨母親移居新加坡,後在廣州培正中學讀書。1928年,考入上海國立音樂學院。1929年,赴法國巴黎音樂學院學習,師從著名作曲家保羅‧杜卡 (Paul Duck )。畢業回國後,先後在上海、武漢等地參加抗日救亡運動。1938年底,離開武漢投奔延安根據地,擔任延安“魯藝”音樂系教授,並完成《保衛盧溝橋》、《救國軍歌》、《太行山上》、《黃河大合唱》、《到敵人後方去》等抗日歌曲。1940年,為大型紀錄片《延安與八路軍》的後期製作和配樂工作,多次往返蘇聯。他的一生貢獻給了人民和音樂,故有“人民音樂家”的稱號。澳門同胞為了紀念這位元音樂巨匠,將新口岸的一條新建道路命名為“冼星海大馬路”。傅玉蘭主編:《抗日戰爭時期的澳門》,第143頁。

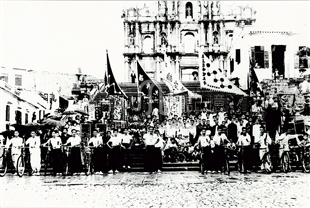

1954年,3名志趣相投的葡籍澳門居民比度(Fernando de Macedo Pinto)、施利華(Carlos da Silva)和安達斯(Paulo Antas),希望在澳門籌辦一項汽車競賽,但3人對如何組織比賽都沒有實質經驗。後來,他們得到香港汽車體育會的保羅.狄太(Paul Dutoit)和澳門警方指揮官佛列度.告斯的幫助,通過多方的努力,第一屆澳門格蘭披治大賽車終於在當年的10月30日順利誕生。首屆的賽事總共有15輛車參與,4小時為限,以行走里數最多者為冠軍,據悉當年觀看賽事的觀眾有2萬人之多。到1975年,澳門格蘭披治大賽車改由市政廳負責舉辦,而該活動亦被正式列入國際性比賽的賽程表內。時至今日,澳門格蘭披治大賽車已成為澳門一年一度的體育盛事,每年11月賽事舉行期間,澳門就會熱鬧非常,全城洋溢着緊張刺激的氣氛。

2002年10月30日,澳門中華總商會附設青洲小學舉行建校50周年暨新校舍落成典禮,何厚鏵行政長官蒞臨典禮現場。青洲小學是中總除商訓夜中學外創辦的另一學校,其創辦是緣於1950年末青洲木屋區發生火災。其時中總牽頭籌款為居民重建家園後,卻見該區貧民甚眾,且多有家庭未能供子女就學。於是,經商議決定籌集了資金,並於翌年在該區創辦了“青洲平民識字學校”,並由當時的中總理事長何賢擔任創校校長。該校地段原來權屬乃高可寧(曾任中總第29-33屆值理會主席)的家族所有,高氏將之無條件贈予中總作為辦學之用。數年後,1955年祝融再次降臨青洲區,連帶學校校舍亦遭波及。中總再次斥資重建落成後,有見原校名中“平民”二字似有貶低畢業生之嫌,對莘莘學子建立自信心亦屬不利,為學校長遠發展計,易名為“青洲小學”,仍由何賢擔任校長,並兼任校董會主席之職。至1983年末何賢先生仙遊後,校董會主席一職,曾先後由馬萬祺、陶開裕、崔德祺、崔樂其等擔任,及後由許世元接任該職。澳門回歸祖國以後,鑒於校舍殘舊及不敷應用,中總遂決定在原址再次重建。新校舍大樓於2002年9月落成,內設幼稚園和小學,學生近四百人,為青洲小學校史揭開嶄新的一頁。參考資料:邢榮發:《澳門中華總商會》,三聯書店(香港)有限公司、澳門基金會,2016年,第116~117頁。

2002年10月30日,澳門中華總商會附設青洲小學舉行建校50周年暨新校舍落成典禮,何厚鏵行政長官蒞臨典禮現場。青洲小學是中總除商訓夜中學外創辦的另一學校,其創辦是緣於1950年末青洲木屋區發生火災。其時中總牽頭籌款為居民重建家園後,卻見該區貧民甚眾,且多有家庭未能供子女就學。於是,經商議決定籌集了資金,並於翌年在該區創辦了“青洲平民識字學校”,並由當時的中總理事長何賢擔任創校校長。該校地段原來權屬乃高可寧(曾任中總第29-33屆值理會主席)的家族所有,高氏將之無條件贈予中總作為辦學之用。數年後,1955年祝融再次降臨青洲區,連帶學校校舍亦遭波及。中總再次斥資重建落成後,有見原校名中“平民”二字似有貶低畢業生之嫌,對莘莘學子建立自信心亦屬不利,為學校長遠發展計,易名為“青洲小學”,仍由何賢擔任校長,並兼任校董會主席之職。至1983年末何賢先生仙遊後,校董會主席一職,曾先後由馬萬祺、陶開裕、崔德祺、崔樂其等擔任,及後由許世元接任該職。澳門回歸祖國以後,鑒於校舍殘舊及不敷應用,中總遂決定在原址再次重建。新校舍大樓於2002年9月落成,內設幼稚園和小學,學生近四百人,為青洲小學校史揭開嶄新的一頁。參考資料:邢榮發:《澳門中華總商會》,三聯書店(香港)有限公司、澳門基金會,2016年,第116~117頁。

2002年10月30日,澳門中華總商會附設青洲小學舉行建校50周年暨新校舍落成典禮,何厚鏵行政長官蒞臨典禮現場。青洲小學是中總除商訓夜中學外創辦的另一學校,其創辦是緣於1950年末青洲木屋區發生火災。其時中總牽頭籌款為居民重建家園後,卻見該區貧民甚眾,且多有家庭未能供子女就學。於是,經商議決定籌集了資金,並於翌年在該區創辦了“青洲平民識字學校”,並由當時的中總理事長何賢擔任創校校長。該校地段原來權屬乃高可寧(曾任中總第29-33屆值理會主席)的家族所有,高氏將之無條件贈予中總作為辦學之用。數年後,1955年祝融再次降臨青洲區,連帶學校校舍亦遭波及。中總再次斥資重建落成後,有見原校名中“平民”二字似有貶低畢業生之嫌,對莘莘學子建立自信心亦屬不利,為學校長遠發展計,易名為“青洲小學”,仍由何賢擔任校長,並兼任校董會主席之職。至1983年末何賢先生仙遊後,校董會主席一職,曾先後由馬萬祺、陶開裕、崔德祺、崔樂其等擔任,及後由許世元接任該職。澳門回歸祖國以後,鑒於校舍殘舊及不敷應用,中總遂決定在原址再次重建。新校舍大樓於2002年9月落成,內設幼稚園和小學,學生近四百人,為青洲小學校史揭開嶄新的一頁。參考資料:邢榮發:《澳門中華總商會》,三聯書店(香港)有限公司、澳門基金會,2016年,第116~117頁。

2002年10月30日,澳門中華總商會附設青洲小學舉行建校50周年暨新校舍落成典禮,何厚鏵行政長官蒞臨典禮現場。青洲小學是中總除商訓夜中學外創辦的另一學校,其創辦是緣於1950年末青洲木屋區發生火災。其時中總牽頭籌款為居民重建家園後,卻見該區貧民甚眾,且多有家庭未能供子女就學。於是,經商議決定籌集了資金,並於翌年在該區創辦了“青洲平民識字學校”,並由當時的中總理事長何賢擔任創校校長。該校地段原來權屬乃高可寧(曾任中總第29-33屆值理會主席)的家族所有,高氏將之無條件贈予中總作為辦學之用。數年後,1955年祝融再次降臨青洲區,連帶學校校舍亦遭波及。中總再次斥資重建落成後,有見原校名中“平民”二字似有貶低畢業生之嫌,對莘莘學子建立自信心亦屬不利,為學校長遠發展計,易名為“青洲小學”,仍由何賢擔任校長,並兼任校董會主席之職。至1983年末何賢先生仙遊後,校董會主席一職,曾先後由馬萬祺、陶開裕、崔德祺、崔樂其等擔任,及後由許世元接任該職。澳門回歸祖國以後,鑒於校舍殘舊及不敷應用,中總遂決定在原址再次重建。新校舍大樓於2002年9月落成,內設幼稚園和小學,學生近四百人,為青洲小學校史揭開嶄新的一頁。參考資料:邢榮發:《澳門中華總商會》,三聯書店(香港)有限公司、澳門基金會,2016年,第116~117頁。

2002年10月30日,澳門中華總商會附設青洲小學舉行建校50周年暨新校舍落成典禮。青洲小學是中總除商訓夜中學外創辦的另一學校,其創辦是緣於1950年末青洲木屋區發生火災。其時中總牽頭籌款為居民重建家園後,卻見該區貧民甚眾,且多有家庭未能供子女就學。於是,經商議決定籌集了資金,並於翌年在該區創辦了“青洲平民識字學校”,並由當時的中總理事長何賢擔任創校校長。該校地段原來權屬乃高可寧(曾任中總第29-33屆值理會主席)的家族所有,高氏將之無條件贈予中總作為辦學之用。數年後,1955年祝融再次降臨青洲區,連帶學校校舍亦遭波及。中總再次斥資重建落成後,有見原校名中“平民”二字似有貶低畢業生之嫌,對莘莘學子建立自信心亦屬不利,為學校長遠發展計,易名為“青洲小學”,仍由何賢擔任校長,並兼任校董會主席之職。至1983年末何賢先生仙遊後,校董會主席一職,曾先後由馬萬祺、陶開裕、崔德祺、崔樂其等擔任,及後由許世元接任該職。澳門回歸祖國以後,鑒於校舍殘舊及不敷應用,中總遂決定在原址再次重建。新校舍大樓於2002年9月落成,內設幼稚園和小學,學生近四百人,為青洲小學校史揭開嶄新的一頁。參考資料:邢榮發:《澳門中華總商會》,三聯書店(香港)有限公司、澳門基金會,2016年,第116~117頁。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入