歷史知識大比拼得獎結果出爐!每位得獎者可獲 “中西合璧古地圖” 澳門通雙卡套組。澳門記憶團隊已透過得獎者註冊會員時登記之流動電話號碼,以短訊形式發送得獎通知,再次感謝會員們的支持和參與!

>>立即查看得獎名單

天啟三年(1623年1月31日─1624年2月18日)7月10日,澳門署理主教弗雷•羅薩里奧回歐洲後,繼任此位者為另一位多明我會士亞德里安諾•庫尼亞(Adriano da Cunha)神父。一直對多明我會士出任澳門主教一職抱有意見的耶穌會士們終於按捺不住,紛紛站出來指責多明我會神父的代理資格,公開以暴力手段威脅多明我會修道院,還擅自推選滯留澳門的日本主教狄奧戈•瓦倫廷兼任澳門署理主教。致使澳門兩大天主教修會大動干戈,發生流血衝突。以議事會為後盾的耶穌會士還開炮轟擊多明我會修道院。當時剛抵達澳門的新總督弗蘭西斯科•馬士加路也站在多明我會士一邊,率領士兵鎮壓了這一場暴亂,並將24名為首暴亂分子押送到果阿,被葡印總督判處死刑,但兩年後又被國王下令釋放。H. チースリク:《キリシタン時代におけゐ司教間題》,載《基督教研究》第9輯,第433—435頁;徐薩斯:《歷史上的澳門》,第58頁。

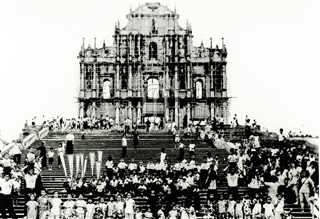

崇禎十五年(1642年1月30日─1643年2月18日)1月,新國王若奧四世派遣於1638年離澳回國的菲亞略•費雷拉(António Fialho Ferreira)為使節,去向澳門傳達葡萄牙恢復獨立的消息。為了防止西班牙人搶先趕到,使當地的市民繼續效忠於西班牙,菲亞略•費雷拉作出很大努力,於1642年5月30日率先趕到目的地。31日,澳門議事會為若奧四世舉行了盛大的慶典,由方濟各會士署理主教本托•克里斯托(Frei Bento de Cristo)主持,並通過了由276人簽名的文件。在澳門總督和教會領袖召集的秘密會議上,菲亞略•費雷拉向全體社會名流公佈若奧四世即位的消息,作了愛國的演講。大部分與會者立即表示了對新國王的忠誠,雖然他們明白,承認若奧四世就意味著將失去如今賴以為生命線的澳馬貿易。會上,也有一些人提出不同意見。他們倒不是反對擁戴若奧四世,而是因幾年前菲亞略•費雷拉在澳居留時與他們有利害衝突,因此不願受他的左右。由於菲亞略•費雷拉的姻親、屢次出任中國及日本巡航首領的賈羅布等人態度堅決,會議最終作出了決定。6月20日,澳門總督和所有有聲望的市民、宗教人士都在公共廣場參加效忠於若奧四世的宣誓儀式。宣誓條文有71人簽字,包括澳門署理主教本托•克里斯托及各修道院院長。宣誓以後,兒童們向民眾表演戲劇,榮譽團的士兵對天鳴槍,所有的炮台鳴放禮炮,使整個慶典進入最高潮。為了表明澳門對若奧四世的效忠,居民們捐贈了一大筆現金20萬兩白銀給國王,還給國王奉獻了澳門生產的200門銅炮和各種彈藥。由澳門議事會推選的代表菲亞略•費雷拉和貢薩洛•費拉茲(Gonçalo Ferras)送到里斯本,並以該城的名義向國王致敬。此後的10個星期,在澳葡萄牙人為祖國的光復進行了在所有葡萄牙海外居留地中最為熱烈的慶祝活動。儘管陰雨連綿,貴族們都穿上華貴的節日盛裝,公共建築、教堂和富裕市民的房屋都懸燈結彩,各個教堂和修道院都舉行感恩祈禱、組織化裝遊行,市民們更是興高采烈地觀賞以葡萄牙農村方式進行的鬥牛表演。7月7日,一場由年輕人組織的盛大的化裝遊行尤為引人注目,甚至居住在澳門的非葡籍居民都加入了這場盛大的慶典:聖保祿學院的中國學生進行了中國式表演,多明我會學校的學生和奧斯定修道院的學生也聚集起來歡慶這一節日。被驅逐到澳門的日本天主教徒表演了日本傘舞,波斯人表演了燈舞,荷蘭人也在表演中展示了他們的民族風尚。參與這場盛典的還有澳門的奴隸們,7月10日,聖老楞佐堂區的奴隸們率先向主人要求舉辦自己的化裝舞會得到允許,他們使用主人提供的面具和各種道具表演了非洲舞;8月10日,澳門的大部分奴隸和聖安東尼奧堂區的奴隸舉行了自己的遊行演出,其規模完全可以和上一次奴隸化裝舞會相媲美。龍思泰:《早期澳門史》第6章,第85頁;C. R. Boxer, The Embassy of Captain Gonçalo de Siaueira de Souza to Japan in1644—1647, p. 3; C. R. Boxer, Seventeenth Century Macao, pp. 163—166, p. 170.

康熙四十八年(1709年2月10日-1710年1月29日)6月30日,果阿皇家海軍步兵上尉古爾露與瑪麗亞•莫烏拉(Maria de Moura)舉行訂婚儀式。當天,古爾露即將瑪麗亞•莫烏拉帶出她外婆莫烏拉•瓦斯貢塞羅斯(Maria de Moura Vasconcelos)家。自從瑪麗亞•莫烏拉父親於1702年去世,她一直與外婆一起生活。根據主教的命令,莫烏拉寄住在卡塔琳娜•羅郎也家中,卡塔琳娜•羅郎也即前澳督曼努埃爾•羅郎也的女兒。7月10日,議事會反對將瑪麗亞•莫烏拉寄住在卡塔琳娜•羅郎也家中。古爾露,約1682年生於巴西,他是當地總督、一位葡萄牙貴族與一名具有印第安人以及歐洲血統混血女人的私生子。他在澳門任期內,以其聰明才智和依章辦事的風格,受到澳門葡人的愛戴。當任期結束後他拒絕了再次的委任,後成為帝汶總督。瑪麗亞•莫烏拉也是一個混血出身的葡萄牙土生少女,博克塞在分析這個案例時指出:大多數混有中國血統的澳門土生族群形成於這段時期,他們大部分是葡萄牙及歐亞男主人與他們的妹仔同住下而衍生出來的。而這些妹仔一般都是被遺棄的中國女孩,她們會被她們的父母親賣身到其他家庭做一段時間(通常約四十年)或一世的傭人,這種把女孩賣給澳門居民的活動在很早時期已經開始,儘管中葡雙方的官員不斷禁止,這種活動仍然持續了超過三個世紀。如上述所言,當一些女孩被剝削及虐待的同時,一些女孩則如親生子女般被看待,她們通常還會成為遺產的繼承人,這一點可由仁慈堂存有的記錄證明。葡萄牙在世界另一邊的殖民地(亞速爾群島及巴伊亞),也有類似對奴僕作出遺產送贈的記述。Manuel Teixeira, Macau no Séc. XVIII, p.62. C. R. Boxer, Mary and Misogyny: Women in Iberian Expansion Overseas (1415—1815) Some facts, fancies and personalities, p.88,《澳門史新編》第3冊,第1040頁注72。

清嘉慶二十一年(1816年1月29日─1817年2月15日)7月10日,英國派遣以威廉·阿美士德(William Pitt Amherst)勳爵為大使,托瑪斯·司當東(George Thomas Staunton)為副使的使團乘坐“奧爾特斯(Alceste)”號皇家戰船抵達南丫群島,當時在澳門的司當東率領使團翻譯馬禮遜和德庇時等使團人員從南丫島上船北上進京。8月9日在塘沽上岸。司當東為乾隆五十七年(1792)英國使華團副使老斯當東之子,曾於乾隆五十七年隨父一同來華進京,當時司當東年僅十二三歲。嘉慶四年(1799),司當東再次來粵貿易,因貨物未售回,留澳門押冬,嘉慶六年(1801)回國。嘉慶九年(1804)第三次來華,並在澳門押冬,嘉慶十二年(1807)回國。嘉慶十五年(1810)第四次來華,並在澳門押冬,至嘉慶十六年(1811)回國。嘉慶十九年(1814)第五次來華,並被任命為東印度公司對華貿易“二班”。至1816年1月升任為“大班”。據洋行總商伍敘元、盧棣萬的評價稱:“司當東粗通漢話,兼識文字,並不識繪畫,凡外夷在粵貿易多年,能通漢話者亦不止司當東一人。該夷司當東前後在澳數年,尚無不妥,亦無教唆勾通款跡。”其實司當東絕非“粗通漢話,兼識文字”的水平,完全可以稱得上是一位漢學家。1808年1月司當東回國休假期間,出版了他在中國研究上的代表作《大清律例》(The Penal Code of China),這是一部直接從中文翻譯過來的研究作品,因此成為英國對華研究的里程碑。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第3卷,第254頁。司當東於1781年5月生於英國上流社會人家,母親是富有銀行家之女,父親是英屬印度高級官員世襲准男爵,他16歲就讀於劍橋大學。司當東20歲時,父親去世,他即繼承准男爵稱號及豐厚家產。參見George Thomas Staunton, Memoirs of the Chief Incidents of the Public of Life Sir George Thomas Staunton, Bart. 1—34. 轉自蘇精:《中國,開門!馬禮遜及其相關人物研究》,第111—112頁。《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第2冊《兩廣總督蔣攸銛等奏複遵旨查明英人司當東在澳多年尚無教誘勾通款迹折》,第39—40頁。蘇精:《中國,開門!馬禮遜及其相關人物研究》,第116頁。

清道光二十二年(1842年2月10日─1843年1月29日)6月23日,其地位在澳門頗有爭議的澳門地區大法官羅德里格斯·巴斯度斯再次主持議事會的會議,會上仍然爭論激烈,被迫命令召集澳門當地的“長老(Homens Bons,即有身份的人)”來解決這些爭議。“長老”們召到後,決定敦勸總督邊度重新掌管政府,以避免出現無法收拾的局面,但未成功。於是,議事會上出現兩種動議,有五名委員建議召開市民大會,有四人則建議任命一個臨時政府。後來,任命臨時政府的動議獲得成功,組成人員中包括少校營長特謝拉·利拉(João Teixeira de Lira)和署理主教,這兩人的任命又遭到反對,於是議事會在第二天又舉行會議,並將“長老”們再次召集討論,“長老”們堅持任命臨時政府有效,議事會的成員則堅持召開市民大會是解決問題的最好辦法。雙方爭持不下,軍隊嘩變,攝政王子兵營的士兵們來到了議事會大樓前的廣場,許多市民也聚集在廣場的另一側。士兵們運來了兩門火炮,引火繩已經點燃。看到這種情況,皇室代權官若奧·達馬塞諾(João Damasceno dos Santos Coelho)起來抗議這種武力施壓的行為,並宣布退席。這時攝政王子營三名軍官求見,他們呼籲會議秘密進行,並且認為任命一位營長加入政府是不合適的,應該採取措施召開市民大會。在兩名議事會法官的請求下,決定召開市民大會。25日,預定的市民大會召開,100多名有資格的市民出席,並邀請前總督席爾維拉·邊度出席大會,席爾維拉·邊度接受了邀請,並重新執掌政府。席爾維拉·邊度任職後,首先宣布廢除1842年3月22日訓令,即澳門地區大法官在海關行使職權;又宣布解除利拉少校攝政王子營的指揮權,任命科斯達·坎波斯(Joaquim Manuel da Costa Campos)上尉接替。並在會議上任命一委員會來整理以往混亂的法律規章。7月10日,對憲章進行宣誓,張燈結彩進行慶祝,一場危機正式結束。阿馬羅:《1842年澳門市政廳選舉和當地“長老”》,載《文化雜誌》第19期,1994年。

《知新報》第二十四期刊登《擬粵東商務公司所宜行各事》、《察驗宜詳》、《白鴿傳書》、《鐵路緣起》等文章。《知新報》於1897年2月22日(清光緒二十三年正月二十一日)創刊,由康有為籌劃出版、梁啟超兼理筆政、何廷光(字穗田)出資、康廣仁則負責具體運作創辦,該報於維新運動時期所創辦,為維新派在華南地區的重要刊物。1898年(清光緒二十四年)的百日維新失敗後,《知新報》仍繼續出版。1899年7月20日,康有為在加拿大創立保救大清皇帝會後,更將《知新報》與《清議報》定為會報。《知新報》原按上海《時務報》模式創辦,初擬為《廣時務報》。及後經梁啟超斟酌後,才定名《知新報》,報頭使用篆書。其辦報宗旨,正如其創刊文章的「知新報緣起」指出:「不慧於目,不聰於耳,不敏於口,曰盲、聾、啞,是謂三病」而「報者,天下之樞鈴,萬民之喉舌也,得之則通,通之則明,明之則勇,勇之則強,強則政舉而國立,敬修而民智。」《知新報》是澳門第二份中文報紙,翻譯不少西文報刊,錄英、俄、德、法、美、日等各國大事,同時遠銷海外舊金山、悉尼、安南、新加坡等地。設社址於澳門南灣大井頭四號,其後在1900年11月22日(清光緒二十六年十月初一)出版的第129期有遷館告白:從大井頭四號移寓至門牌十九號。初為5日刊,自1897年5月31日(清光緒二十三年五月初一)的出版的第20冊起,改為旬刊 (十日刊),篇幅較前增加一倍;又至1900年2月14日(清光緒二十六年正月十五日)出版的第112冊開始,再改為半月刊,每期約60餘頁,冊裝。目前所收集的最後一期是1901年2月3日(清光緒二十六年十二月十五日)出版的第134冊,是否仍有後續出版的刊冊,有待進一步研究。本會感謝中山大學圖書館的支持,合作將該館珍藏的共134冊《知新報》原件進行電子化,得以在此平台與公眾分享。此外,本會為每期之目錄加設鏈結功能,以便各方讀者閱讀。《知新報》主要撰述和譯者如下:撰述:何樹齡、韓文舉、梁啟超、徐勤、劉楨麟、王覺任、陳繼儼、歐榘甲、康廣仁、黎祖健、麥孟華、林旭、孔昭炎、康有為 英譯:周靈生、盧其昌、陳焯如、甘若雲葡譯:宋次生德譯:沙士日譯:唐振超、山本正義、康同薇

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入