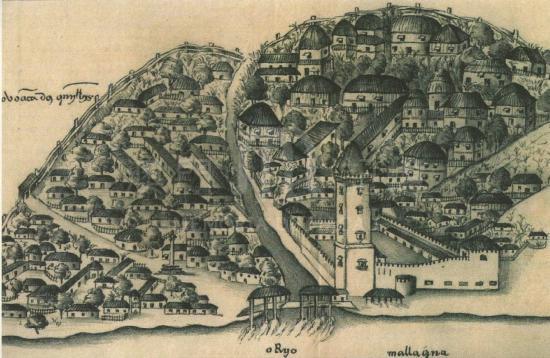

Surgimento e mudança da Ribeira Lin Kai de San Kio

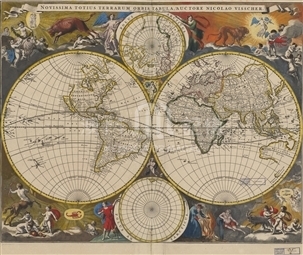

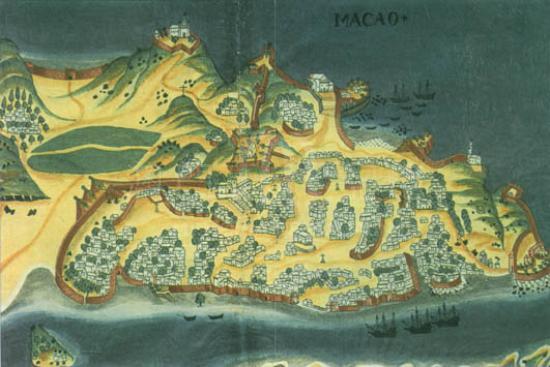

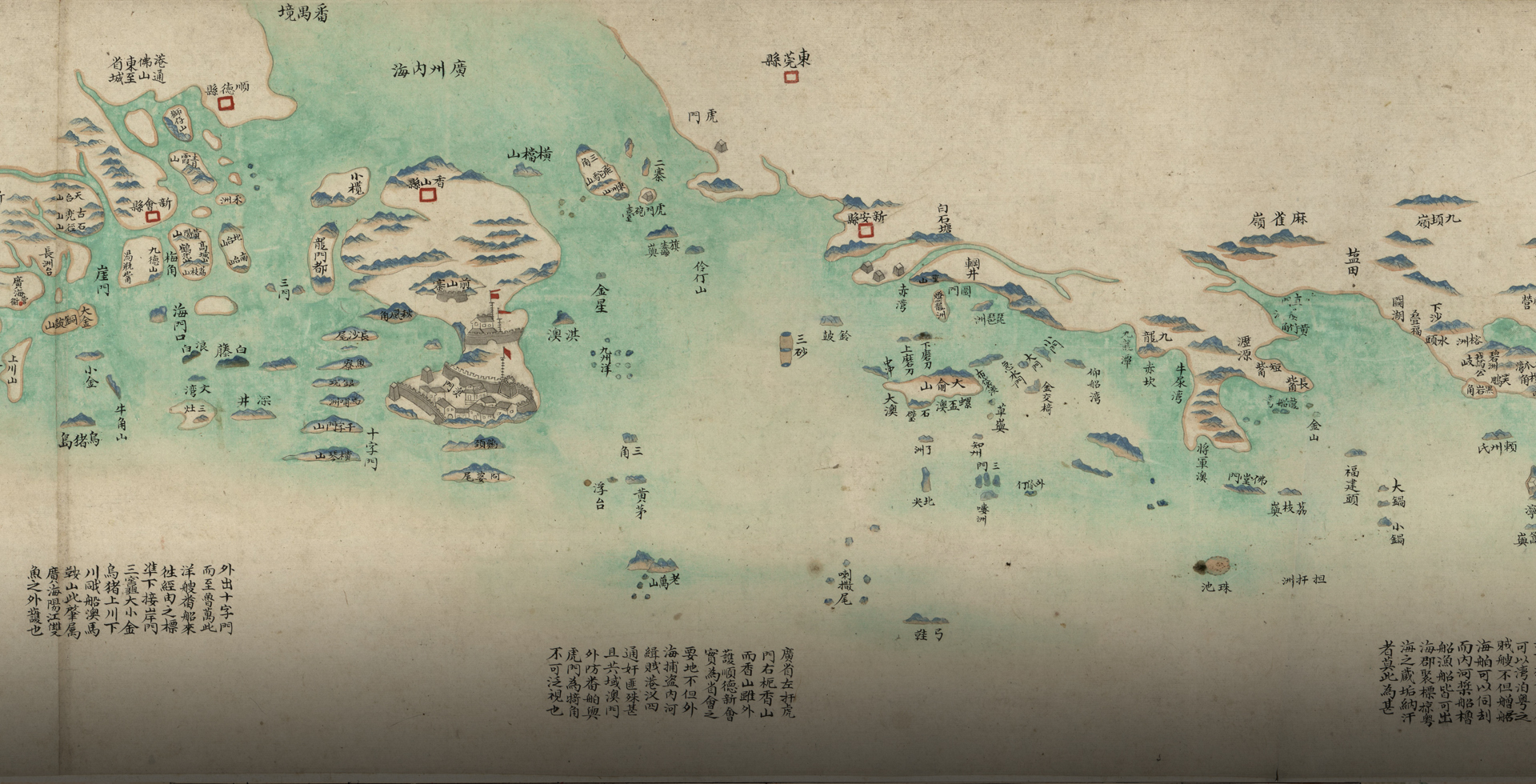

Macau e a Rota da Seda: “Macau nos Mapas Antigos” Série de Conhecimentos (I)

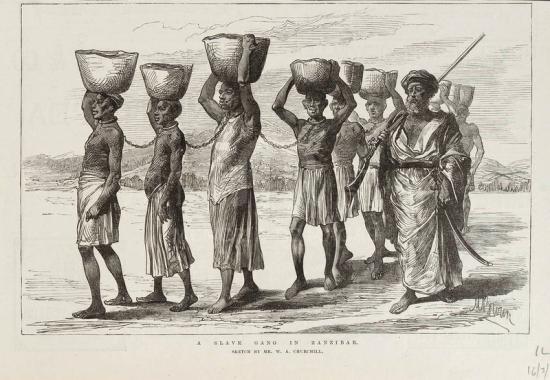

Escravo Negro de Macau que Podia Viver no Fundo da Água

Que tipo de país é a China ? O que disseram os primeiros portugueses aqui chegados sobre a China, 1515

Os termos e serviços do website “Memória de Macau” já foram atualizados. Clique >>consultar para conhecer o novo conteúdo. O contínuo de uso significa que os aceitou. Em caso de dúvida, seja bem-vindo de contactar connosco.

O projecto “Memória de Macau” foi galardoado com “Estrela de Descobrimento” do “Prémio Global 2024 para Casos Inovadores em Educação do Património Mundial (AWHEIC)”.

Trata-se de um significativo conjunto de cerca de seis mil folhas manuscritas, cronologicamente situadas, na sua grande maioria, entre meados do século XVIII e a primeira metade da centúria seguinte. A temática desta documentação diz respeito às relações entre as autoridades portuguesas e chinesas a propósito do território de Macau, versando múltiplos e variados temas, no âmbito dos contactos ofic

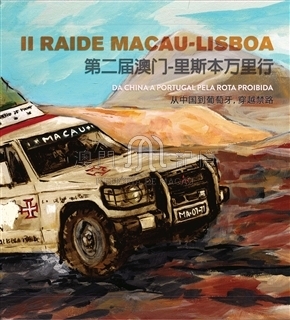

Após meses de preparação, a caravana constituída por três Mitsubishi Pagero, baptizados com os nomes de Macau, Taipa e Coloane partiram, do simbólico Jardim Camões, em Macau, para o II Raide Macau-Lisboa, no dia 27 de julho de 1990.

Chegamos a ver fotografias antigas de Macau, cujos cenários são irreconhecíveis. Agora o fotojornalista Gonçalo Lobo Pinheiro coloca as fotografias antigas de Macau nos cenários actuais, permitindo-nos viajar nos diferentes tempos ......

>>Ir à exposição

Oriundo do Alentejo, possivelmente nascido em Sines (1469 é a data mais vulgarmente aceite), Vasco da Gama descende de uma família com ligações à monarquia. É filho de Estêvão da Gama, alcaide de Sines e comendador do Cercal, da Ordem de Santiago. O filho, cavaleiro da mesma Ordem Militar, em 1495 recebe as comendas de Mouguelas e de Chouparia. Pouco se sabe dos anos anteriores ao momento em que é nomeado por D. Manuel capitão da armada que parte para a Índia. Segundo Damião de Góis, é 'homem solteiro e de idade para sofrer os trabalhos de uma tal viagem'. Parte de Lisboa a 8 de Julho de 1497. A expedição é constituída por duas naus (São Gabriel e São Rafael) ea Bérrio, provavelmente uma caravela. Vai também uma quarta embarcação, de transporte de mantimentos, destinada a ser queimada a meio da viagem. O comando das naus é entregue aos dois irmãos, Vasco e Paulo, sendo a caravela comandada por Nicolau Coelho. Seriam entre 150 e 170 homens. Entre aqueles cujos nomes se conhecem, parte significativa estaria ligada à Ordem de Santiago. Um pouco mais de metade não regressa a Lisboa. Com vento favorável, Vasco da Gama dirige-se ao arquipélago de Cabo Verde, onde se detém uma semana. Ruma então em direcção sul, na larga travessia oceânica que terminará, três meses mais tarde, na baía de Santa Helena, já perto do cabo da Boa Esperança. Oito dias depois (não sem alguma dificuldade) passa o Cabo, entra no Oceano Índico e ruma para norte ao longo do canal:ilha de Moçambique, Mombaça e Melinde. Nesta cidade, encontra, pela primeira vez desde que entra no Índico, boa receptividade. Obtém o concurso de um piloto experimentado na navegação daquelas paragens, e, com a monção, dirige-se à Índia, onde chega a meados de Maio de 1498. No dia 20 fundeia no porto de Calecute. 'Neste tempo que Vasco da Gama chegou a ela - escreve João de Barros -, posto que geralmente toda esta terra Malabar fosse habitada de gentios, nosportos do mar viviam alguns mouros, mais por razão da mercadoria e trato que por ter algum estado na terra, porque todolos reis e principes dela eram do género gentio e da linhagem dos brâmanes, gente a mais douta e religiosa em seu modo de crença de todas aquelas partes. E o mais poderoso principe daquele Malabar era el-Rei de Calecute, o qual por excelência se chamava Samori, que acerca deles é como entre nós o título de imperador. Cuja metrópole de seu estado, da qual o reino tomou o nome, é a cidade de Calecute, situada em uma costa brava, não com grandes e altos edifícios, somente tinha algumas casas nobres de mercadores mouros da terra e doutros do Cairo e Meca ali residentes, por causa do trato da especiaria, onde recolhiam sua fazenda com temor do fogo. Toda a mais povoação era de madeira coberta de um género de folha de palma, a que eles chamam ôla. ' Na cidade, grande entreposto do comércio oriental, os portugueses vão estar mais de três meses. Inicialmente são bem recebidos, mas as dificuldades de comunicação entre culturas tão diferentes e, sobretudo, a oposição e intrigados mercadores muçulmanos, vão envenenar as relações de Vasco da Gama com o Samorim local. Regressam então a Portugal em finais de Agosto. Não se pode dizer que a estadia em Calecute tenha sido nem proveitosa nem frutuosa. Vasco da Gama talvez não o tenha percebido em toda a sua dimensão, mas manifestaram-se já todas as dificuldades e desajustamentos que vão acompanhar a chegada dos portugueses ao Índico. A travessia deste oceano será longa e penosa. Quando, três meses depois, aportam novamente à costa oriental de África, a tripulação está dizimada pela doença, pelo grande número de mortos, pelas dificuldades da viagem. Partindo daqui em Janeiro de 1499, rumam em direcção ao Cabo, que dobram em Fevereiro. O retorno atlântico é relativamente rápido e já sem problemas de maior. Em finais de Abril estão na Guiné e, entre Julho e Agosto, os sobreviventes chegam a Lisboa. De volta a Lisboa, Vasco da Gama é recebido em clima de enorme satisfação. Conta o cronista Barros que, excepto 'aqueles que perderam pai, irmão, filho ou parente nesta viagem, cuja dor não deixava julgar a verdade do caso, toda a outra gente a uma voz era no louvor deste descubrimento'. Esta mesma satisfação transparece também na carta (mistura de missiva noticiosa e operação de propaganda) que D. Manuel envia imediatamente aos Reis Católicos, em 12 de Julho de 1499. O capitão-mor recebe então vários benefícios de D. Manuel, o mais importante dos quais é, em inícios de 1500, a concessão do título de Almirante do Mar da Índia, com todas as honras, proeminências, liberdades, poder, jurisdição, rendas, foros e direitos que estipula o Regimento do Almirantado do reino.Como se tem chamado a atenção, a generosidade régia não é inocente: sendo visível a semelhança com a doação que anos ames fora concedida pelos Reis Cat6licos a Colombo; numa conjuntura em que, no reino vizinho, a herança do tratado de Tordesilhas é posta em causa, o rei de Portugal pretende sublinhar que, no Oriente, exerce uma autoridade em todo paralela à da monarquia castelhana, no Ocidente. Entretanto, Pedro Álvares Cabral, comanda a segunda armada que é enviada à Índia (1500-1501). Quando regressa, e confirma as piores notícias de que, sendo impossível superar a oposição da rede comercial muçulmana no Oriente, não é pequena a discussão em Lisboa, divididas as opiniões sobre a estratégia a seguir. Acaba por se impôr a opção guerreira mais radical. É neste contexto que Vasco da Gama é nomeado para chefiar a frota que, em Fevereiro de 1502, sai do Tejo. Nesta sua segunda viagem à Índia, aporta a Sofala, Moçambique e Quíloa, onde impõe localmente a vassalagem e o pagamento de um tributo ao rei de Portugal. É bem recebido em Cananor e em Cochim, onde carrega as naus. Mas, em Calecute, repetem-se as mesmas dificuldades e idênticos problemas já encontrados nas viagens anteriores (quer na sua, quer na de Cabral ). Mais do que em 1498, Vasco da Gama afirma o seu poder militar de forma brutal. Torna-se inevitável o enfrenrament omilitar. Ao regressar, deixa uma esquadra permanente no Índico. Entra na barra do Tejo, no final do verão de 1503. Seguem-se anos sombrios na vida do Almirante, durante os quais se vai progressivamente afastando de D. Manuel. Só voltará a aparecer no primeiro plano da vida portuguesa a partir de 1518, sobretud oquando, em finais do ano seguinte, lhe é concedido o condado da Vidigueira. Com D. João III, surgirá de novo a influenciar a política portuguesa no Oriente, advogando uma prática bastante diferente da que ele no início defendera. Assim, em Fevereiro de 1524, é nomeado governador da Índia. Parte em Abril, e chega ao Oriente em Setembro, manifestando imediatamente o propósito de tudo mudar repentinamente. Dura pouco tempo, pois morre a 24 de Dezembro do mesmo ano, em Cochim, Índia. Protagonista de uma época de transição, formado no clima social e cultural das Ordens Militares, a sua biografia revela um homem complexo. Voluntarioso, áspero, determinado, apaixonado, na sua pessoa confluem os rasgos controversos do serviço régio e do afã pelo engradecimento pessoal. Mas a gesta que protagoniza não é menos contraditória. De qualquer modo, na sua biografia sobressai a importância da sua viagem de 1497-1499, primeira ligação marítima de Lisboa a Calecute, através da comunicabilidade dos dois oceanos, o encontro do Ocidente com o Oriente. É, para todos os efeitos, um encontro multifacetado. Como já tive oportunidade de escrever, com 'tudo o que, à nascença, implica de alargamento insuspeitado de distâncias físicas e de horizontes espirituais, de mutações profundas na comunicabilidade das economias, das civilizações e das culturas, tal ciclo encerra, de facto, uma grande diversidade: projecto de gerações, vontade de poder, debate estratégico, aventura náutica, heroicidade na viagem, afirmação militar, interesses mercantis, negociação diplomática, intransigências da autoridade, alegria no momento do êxito, frequente sofrimento'. [L.A.F.] Bibliografia: CURTO, Diogo Ramada (dir.), O Tempo de Vascoda Cama, (Lisboa, I 998); FONSECA, Luís Adão da, Vásco da Cama. O Homem, a Viagam, a Época, (Lisboa, I 997); GARClA, José Manuel (dir.), A Viagem de Vásco da Cama à Índia. 1497-1499, (Lisboa, 1999); SUBRAHMANYAM, Sanjay, A Carreira e a Lenda de Vasco da Cama, (Lisboa, 1998).

CASAL, D. JOÃO DO (?-?). Nasceu em Castelo de Vide, província do Alentejo, por volta de 1641. Doutorou-se em Teologia pela Universidade de Évora. Tinha 49 anos, quando, em 1690, foi nomeado bispo de Macau. Sagrado em Lisboa pelo cardeal Alencastre, que foi assistido pelo arcebispo de Goa, D. Frei Agostinho da Anunciação, embarcou para Goa a 25 de Março de 1691. Chegou a Goa a 18 de Setembro desse mesmo ano e a Macau a 16 de Julho de 1692, sendo o primeiro bispo a governar a diocese desde a morte de D. Diogo Correia Valente, em 1633. Esta prolongada vacância tem-se atribuído ao não reconhecimento da Restauração da Independência de Portugal por parte da Santa Sé, que impediu o restabelecimento das relações diplomáticas com a cúria romana até 1668. Este facto teve a sua influência, mas não explica por si mesmo que só em 1690 se tivesse nomeado um bispo para Macau. Na verdade, esta prolongada dilação foi mais determinada pela Sagrada Congregação de Propaganda Fide, que pretendia confinar o direito de padroado aos territórios politicamente dominados pelo padroeiro, que pela questão do reconhecimento da Independência de Portugal. A nova definição do direito de padroado levantava problemas nas dioceses de Cochim, Cranganor, S. Tomé de Meliapor e Malaca, onde a coroa portuguesa não exercia qualquer domínio político, e ainda em Macau, por este bispado incluir na sua jurisdição toda a China e Indochina, cujos territórios, segundo o princípio dos propagandistas, teriam de ser desintegrados do Padroado Português. A situação das primeiras dioceses ficou resolvida em 1689 com a nomeação dos respectivos bispos, mas o provimento das sés de Macau e de Malaca levantava ainda outros problemas relacionados com a instituição de vicariatos apostólicos, em 1657, no Tonquim, na Cochinchina e na China, e, em 1668, no Sião. O estabelecimento da nova jurisdição eclesiástica não foi reconhecido pela corte portuguesa, mas isso não obstava a que a Santa Sé mantivesse os vigários apostólicos designados antes do reatamento das relações diplomáticas com Portugal. Acresce ainda que o Sumo Pontífice tinha aprovado o estabelecimento dos vicariatos apostólicos sem ter abolido formalmente o Padroado, pelo que passou a funcionar nesses territórios uma dupla jurisdição, que esteve na origem de graves conflitos e de acesas polémicas entre os missionários adstritos ao Padroado e os enviados directamente pela Propaganda Fide. A ascensão do cardeal Pedro Ottoboni ao sólio pontifício em 1689, com o nome de Alexandre VIII, permitiu dar um primeiro passo para que se ultrapassasse o impasse existente entre o Padroado e a Propaganda. A pedido de D. Pedro II, o padre António Rego, assistente em Roma da província portuguesa da Companhia de Jesus, solicitou ao novo pontífice a nomeação de um bispo para Macau e a criação de mais duas dioceses na China. Alexandre VIII tinha estado ligado à Propaganda Fide e pertencido à comissão cardinalícia que tratava dos negócios da China, estando, por isso, bem inteirado das questões que existiam em relação ao Padroado Português. Foi, pois, com grande surpresa que os propagandistas tomaram conhecimento de que o novo Pontífice estava na disposição de criar as duas dioceses solicitadas pelo rei de Portugal para a China. Os cardeais aceitaram a nomeação de um bispo para Macau, desde que fossem claramente definidos os limites territoriais do bispado, e opuseram-se terminantemente à criação dos dois novos bispados, por a sua erecção colidir com os vicariatos apostólicos já em funcionamento no Império do Meio. Alexandre VIII recusou o parecer da Propaganda e aprovou a proposta do rei de Portugal. Esta deliberação, totalmente contrária ao que vinha sendo defendido pela cúria romana desde a criação da Sagrada Congregação da Propaganda, em 1622, tem levantado alguma perplexidade, levando os autores que se têm debruçado sobre esta matéria a sugerir que se tivesse tratado de uma decisão tomada sem a devida ponderação ou sob a influência de factores mais ou menos obscuros. Cremos, porém, que a explicação desta determinação pontifícia se deva buscar, por um lado, nas dissensões introduzidas na China com a entrada dos vigários apostólicos em 1684 e com a chegada dos Jesuítas franceses em 1687 e, por outro, no quadro das tensas relações existentes entre Luís XIV e a corte pontíficia, onde a figura do padre de la Chaize, Jesuíta e confessor do rei, assumiu uma grande importância. Com esta decisão a favor de Portugal, o Papa apenas terá pretendido travar o processo que estava a levar à hegemonia da França nas missões do Sião, da China e da Indochina, evitando o reforço do ‘galicanismo’ que atingia o seu apogeu na França. Foi, portanto, neste quadro que D. João do Casal foi escolhido para bispo de Macau, onde, após a sua chegada em 1692, teve de enfrentar os problemas decorrentes do falecimento de D. Gregório Lopes e da indecisão de D. Frei Bernardino della Chiesa, que esperava por instruções mais concludentes, dado que, com a criação das dioceses, não tinham sido formalmente abolidos os vicariatos apostólicos na China. Além disso, por qualquer razão até hoje não esclarecida, nos documentos portugueses da época, D. Gregório Lopes apareceu designado para a diocese de Pequim, enquanto que D. Frei Bernardino della Chiesa vinha indicado para a de Nanquim. Este equívoco, que os adversários do Padroado sustentam ter sido intencional, motivou situações contraditórias antes de se ter definido a situação, o que só aconteceu com a apresentação de D. Alexandre Cícero para a diocese de Nanquim. Nessa mesma altura, D. Pedro II propôs à Santa Sé que D. Frei Bernardino della Chiesa passasse para Malaca, sendo substituído em Pequim pelo Jesuíta padre Filipe Grimaldi. A oposição da Santa Sé à transferência de Mons. della Chiesa levou a corte portuguesa a propor que o bispado de Macau fosse elevado à categoria de arquidiocese, passando a ter as outras duas dioceses chinesas como sufragâneas. Esta proposta foi igualmente rejeitada, pelo que, após diligências feitas pelo padre Quémener das Missões Estrangeiras de Paris, que tinha sido enviado a Roma como representante dos missionários dependentes da Propaganda Fide, a Santa Sé decidiu que a diocese de Macau ficava com jurisdição sobre as províncias de Guangdong e de Guangxi, ficando o resto do território chinês dividido entre as duas dioceses de Nanquim e de Pequim e os nove vicariatos apostólicos entretanto criados. Ultrapassados estes problemas, D. João do Casal continuou a enfrentar os que decorriam da resistência do Senado de Macau em cumprir a ordem régia que o incumbia de proceder ao pagamento da côngrua episcopal. Esta situação foi em diversas ocasiões objecto de estudo no Conselho Ultramarino, mas nenhuma das decisões viria a ser executada, de modo que só cerca de 1720 se ultrapassou o impasse, assumindo o Senado de Macau a obrigação de satisfazer a côngrua do respectivo bispo. Outra situação altamente problemática vivida por D. João do Casal foi a que decorreu da presença do Patriarca de Antioquia, D. Carlo Tommaso Maillard de Tournon, enviado como Legado a latere à China e que permaneceu em Macau desde 30 de Junho de 1707 até à sua morte a 8 de Julho de 1710. Enviado para ajudar a ultrapassar as graves dissensões que havia entre os missionários na China, o Legado Apostólico acabou por agravar todas as questões devido à sua inflexibilidade e precipitação no que concernia à controvérsia dos ritos chineses. O bispo de Macau não se tinha manifestado claramente nem a favor nem contra a incompatibilidade dos ritos chineses com a doutrina católica, mas a promulgação do decreto do Patriarca de Antioquia, em Nanquim (Nanjing 南京) a 7 de Fevereiro de 1707, obrigou-o a tomar partido pelos missionários que se opunham à aplicação das imposições do Legado Apostólico. Este, no seu diploma, definia as respostas que os missionários deviam dar ao Imperador, quando fossem chamados para receber a autorização para continuarem na China a sua actividade missionária. Na prática, as novas orientações eram contrárias à posição defendida pela maioria dos Jesuítas e conformes com o decreto pontifício de 20 de Novembro de 1704 que condenava os ritos chineses. D. João do Casal opôs-se à execução das deliberações do Legado Apostólico, apresentando um agravo e uma apelação ao Papa. Com este expediente, o bispo desobrigava os missionários da sua diocese de obedecerem às determinações do Patriarca de Antioquia, mas contrariava a sua anterior declaração de que reconhecia e obedecia a Mons. de Tournon como representante pontifício. Com efeito, em 1705, quando o Legado ia a caminho de Pequim, o bispo de Macau tinha-se deslocado com o governador José da Gama Machado à Ilha Verde, a fim de lhe apresentar cumprimentos. O prelado romano tinha chegado ao largo de Macau a 2 de Abril de 1705, e como viesse com o propósito de não entrar nos domínios portugueses, apenas se deslocou à Ilha Verde, propriedade dos Jesuítas, onde pernoitou de 4 para 5 de Abril. Na manhã desse mesmo dia dirigiu-se para Cantão, e foi desde esta cidade que o Legado Apostólico exigiu ao bispo de Macau que publicasse o Breve Pontifício, que lhe tinha entregue no apressado encontro que tinham tido na Ilha Verde. O prelado macaense, que tinha recebido ordens do vice-rei da Goa para receber condignamente o representante pontifício, acedeu às suas imposições, publicando o breve em que declarava reconhecer Mons. de Tournon como Legado Apostólico. Entretanto informou as instâncias de Goa e pediu instruções mais rigorosas sobre esta matéria. O Arcebispo Primaz e o vice-rei responderam proibindo o reconhecimento da jurisdição do Legado Apostólico e a obrigatoriedade de o impedirem de exercer qualquer autoridade em territórios adstritos ao Padroado. Estas novas imposições estiveram na origem dos graves conflitos e contendas que ocorreram em Macau entre 1707 e 1710. O Patriarca de Antioquia insistia na sua pretensão de exercer a sua jurisdição em Macau e o bispo, com o apoio do governador Diogo de Pinho Teixeira, opôs-se por todos os meios a que o prelado romano conseguisse concretizar o seu intento. Neste preciso contexto se devem integrar as excomunhões que mutuamente decretaram e que só foram levantadas quando o novo Legado Apostólico, D. Carlo Ambrogio Mezzabarba, passou por Macau em 1719. Dividido entre a necessidade de obedecer às orientações pontíficias e a fidelidade ao rei de Portugal, D. João do Casal foi criticado pelo cardeal de Tournon por se ter deixado dominar pelos Jesuítas e censurado pelo governador de Macau e pelo vice-rei da Índia por não se empenhar decididamente na defesa dos direitos e regalias do monarca português. O bispo manifestou, de facto, algumas hesitações e parece ter agido mais por pressão dos Jesuítas e do governador de Macau do que por convicção. Era certamente um convicto defensor do Padroado, mas, tal como os seus sucessores no século XVIII, não manifestou um grande empenho em cuidar directamente as duas províncias chinesas que integravam a diocese. O rei recomendava, no início de setecentos, a visita do bispo àquelas cristandades, mas os detractores do Padroado continuaram a criticar o facto de o prelado macaense entregar o governo dessas importantes parcelas do bispado, situa¬das além das Portas do Cerco, a um vigário forâneo. Para além do múnus episcopal, D. João do Casal interveio intensamente na vida da cidade desde que chegou a Macau. No final de seiscentos, alertava para a carência de moradores e para os desmandos de alguns gover-nadores. Nos muitos anos que permaneceu em Macau, testemunhou períodos de violentas contendas entre os governadores e o Senado, destacando-se neste capítulo os episódios que envolveram Diogo de Pinho Teixeira, no final do seu mandato, e o seu sucessor Francisco de Melo e Castro. Mais tarde, testemunhou os excessos de D. Cristóvão Severim Manuel, considerando que, dos muitos governadores que tinham passado por Macau, nenhum tinha sido tão desrespeitador das ordens régias como este. Nos últimos anos assistiu aos conflitos que eclodiram entre o governador António Moniz Barreto e o ouvidor António Moreira de Sousa. Nos últimos meses de vida exerceu interinamente o cargo de governador, na sequência do extemporâneo regresso de António Amaral de Meneses a Goa. Tomou posse em Janeiro de 1734 e entregou o governo a Cosme Damião Pereira Pinto em Agosto de 1735. Este foi, certamente, o seu último acto público, porque em Setembro desse mesmo ano viria a falecer com 94 anos de idade, 44 de episcopado e 42 de vividos em Macau. Bibliografia: GUENNOU, Jean, Missions Étrangères de Paris, (Paris, 1986) ; METZELER, J. (dir.), Sacra Congregationis Propaganda Fide Memoriae Rerum 1622-1972, vol. I, 2 tms., (Roma, 1972-1973); MENSAERT, Georges, L’établissement de la Hierarchie Catholique en Chine de 1684 a 1721, (Florença, 1953) ; REGO, António da Silva, O Padroado Português do Oriente. Esboço Histórico, (Lisboa, 1940); TEIXEIRA, Manuel, Macau e a sua Diocese, vol. II, (Macau, 1940); TEIXEIRA, Padre Manuel, Macau e a sua Diocese, vol. XIII, (Macau, 1977).

No dia 8 de Julho de 1793, o Senado votou pelo socorro contra os piratas: Simão de Araújo Rosa ofereceu a sua pessoa; Joaquim Carneiro Machado, a sua pessoa e os seus bens; Manuel Vicente Rosa de Barros “offerece a chalupa Effigenia com todos os seus preparos, artelharias, e todas as mais Armas defensivas, que tem, e que se offerece também com tudo o mais que he seu para a mesma expidição”. António Corrêa de Liger oferece “a sua pessoa, que he o que tem”; Januário Agostinho de Almeida “offerece o seu Navio declarando estar seguro em quarenta mil patacas”. José Nunes da Silveira oferece a chalupa Activa.

Ferreira do Amaral nasceu em Lisboa, a 4 de Março de 1803, e faleceu em Macau no dia 22 de Agosto de 1849. Optando pela carreira militar na Armada, assentou praça de Aspirante a Guarda de Marinha em 1821 e, dois anos depois, participou no assalto a Itaparica, integrado na reacção portuguesa contra a declaração de independência do Brasil em 1822. No entanto, as suas ideias liberais vão mais tarde juntá-lo a D. Pedro. Em 1828, após a chegada de D. Miguel, Ferreira do Amaral, à semelhança do que aconteceu a muitos outros liberais, foi preso, permanecendo encarcerado cerca de ano e meio. Partiu em 1831 para Inglaterra, e em seguida para a Terceira, onde se juntou às forças que no dia 8 de Julho de 1832 desembarcaram na praia do Mindelo. Participou também no Cerco do Porto e em todo o processo que conduziu à restauração do liberalismo em Portugal. Este facto facilitou a integração de Ferreira do Amaral no círculo das elites políticas e militares que dirigiram os destinos do país nos anos seguintes. Em 1837, deslocou-se numa missão aos Açores, e em Janeiro de 1839 desembarcou no porto de Luanda por ter sido nomeado comandante da Estação Naval de Angola, cargo que exerceu até Maio de 1840. Iniciou então uma experiência política, nas Cortes e na Comissão da Marinha, em virtude da sua eleição como deputado pelas Províncias de Angola e Benguela, entre 1841 e 1843. A 3 de Novembro de 1845, João Maria Ferreira do Amaral foi promovido a Capitão de Mar-e-Guerra, a fim de ocupar um novo cargo além-mar: Governador da Província de Macau, Timor e Solor. Esta sua nomeação, num período crítico da história de Macau, ficou a dever-se fundamentalmente ao facto de ser um homem de confiança das duas personalidades que dirigiam o Ministério da Marinha e do Ultramar, a saber, o ministro Joaquim José Falcão e o oficial-maior Manuel Jorge de Oliveira Lima. O momento delicado que a colónia vivia, aberto pelas transformações que se operaram na China após a I Guerra do Ópio (1839-1842), já havia levado algumas autoridades da Província, nomeadamente o bispo Jerónimo José da Mata, a reclamarem a nomeação de um governador enérgico e com capacidade de decisão, que não adiasse por mais tempo as reformas que Macau necessitava e que vinham sendo sucessivamente adiadas. Ferreira do Amaral chegou a Macau no dia 20 de Abril de 1846, e dois dias depois tomou posse do governo da Cidade. É incontornável o papel desempenhado pela governação de Ferreira do Amaral na história do estabelecimento de Macau, quer pelo estilo de governação que adoptou (o que também teve reflexos políticos e pessoais relevantes), quer pelas medidas que implementou e que, em última instância, reflectem uma das frases mais emblemáticas presente nas instruções escritas que lhe foram entregues em 20 de Janeiro de 1846: “Macau é um estabelecimento a refundir e criar de novo inteiramente”. Assim, podemos considerar que Ferreira do Amaral definiu como grande finalidade a atingir pelo seu governo, a construção da autonomia de Macau face às influências dominantes das autoridades chinesas, particularmente de Cantão. Esta conquista da autonomia passou por três áreas fundamentais: execução do decreto de 20 de Novembro de 1845 que declarou Macau porto franco, consolidação e alargamento do espaço abrangido pela administração portuguesa, e ainda recusa de todas as práticas que, de algum modo, pusessem em causa ou limitassem o exercício da soberania portuguesa no Território. A transformação de Macau em porto franco implicava a adopção de um conjunto de medidas que proporcionassem receitas alternativas para a Província. Neste sentido, Ferreira do Amaral, teve a iniciativa de generalizar a cobrança de impostos à população chinesa e europeia. Logo nos finais de 1846 ficaram prontas as listas dos impostos e da derrama a serem cobrados junto da população cristã e, do mesmo modo, no dia 1 de Setembro de 1846, passou a ser exigido aos donos dos faitiões, que registassem as suas embarcações na Procuratura sob o pagamento de uma pataca mensal. Esta medida, que estendia a soberania portuguesa à população chinesa, através do pagamento de impostos, esteve na origem da “revolta dos faitiões” (8 de Outubro de 1846). Ainda no capítulo económico, Ferreira do Amaral mandou publicar e divulgar pela Cidade, em Julho de 1847, as listas de todos os chineses que passariam a pagar impostos, assim como o respectivo montante em dívida. Em Janeiro de 1848 foi a vez da criação dos exclusivos da venda da carne de porco e, no ano seguinte, foi criado também o exclusivo do fantan 番攤. Importa sublinhar que estas medidas, para além do alcance económico que tinham e que, a curto prazo, era ainda limitado, visavam em primeiro lugar afirmar a soberania portuguesa no Território, estendendo-a à população chinesa e acabando com as influências políticas e administrativas que as autoridades chinesas mantiveram até àquela data. A estratégia utilizada pelo governador foi a do ‘facto consumado’, impedindo a reacção das autoridades mandarínicas ou, então, ignorando-as simplesmente. É nesta linha de actuação que se inscreve a sua ordem de se proceder à inscrição de todas as ruas e casas do bazar, forma encontrada para melhor exercer a sua soberania e facilitar a cobrança de impostos junto da população chinesa. Por outro lado, e de modo a melhor controlar os seus desígnios governativos, Ferreira do Amaral colocou sob a sua dependência directa o Procurador dos Negócios Sínicos, e, já no ano de 1849, proibiu a entrada em Macau das autoridades chinesas ao som de bátegas. Deste modo, em pouco mais de dois anos, o governador foi reduzindo o espaço de influência das autoridades chinesas. Mas a medida que mais contribuiu para a concretização deste objectivo foi, sem dúvida, a expulsão das alfândegas chinesas [hopus (hubu 户部)] que se encontravam na dependência do Hopu (Hubu 户部) Grande de Cantão. Esta sua medida começou a desenhar-se logo em meados de 1847, quando Ferreira do Amaral permitiu que os navios fizessem as suas cargas e descargas fora da barra. Com esta medida, o governador começou a acabar com os ‘direitos de medição’. Logo de seguida, em Agosto desse ano, acabou com o hopu da Praia Grande e, em Fevereiro de 1849, foi a vez do Hopu (hubu 户部) da Barra. O pretexto avançado pelo governador era o do abuso e das extorsões que os hopus exerciam sobre os camponeses. Faltava encerrar o Hopu (hubu 户部) Grande da Praia Pequena, dos três o mais importante posto alfandegário chinês fixado em Macau. Ferreira do Amaral começou por dar um prazo de cinco dias para que ele se retirasse. Expirado o prazo sem que se tivesse verificado a saída do hopu, o governador deu ordens para que se colocassem travessas na porta principal do edifício e para que se expulsasse o vigia que se encontrava no posto alfandegário. Decorria o dia 12 de Março de 1849. Finalmente, no que respeita à consolidação e alargamento do Território sob jurisdição portuguesa, João Maria Ferreira do Amaral iniciou, nos finais de 1846, a construção de uma estrada desde a Porta do Campo até à Porta de Santo António, não obstante a oposição a que deu origem. Em Setembro de 1848, continuou a sua política de ocupação até à Porta do Cerco, o ponto limite que desejava alcançar, também através da construção de uma estrada. Em Maio de 1847 foi a vez da ilha da Taipa, onde Ferreira do Amaral começou por mandar construir uma casa forte. Apesar dos protestos do vice-rei de Cantão, Qi Ying 耆英, Amaral utilizou mais uma vez a política do facto consumado, com o pretexto de que a casa se destinava a albergar os soldados portugueses estacionados na ilha que tinham por missão impedir actos de pirataria. Uma última palavra para a suspensão do pagamento anual do foro do chão, no valor de 500 táeis, entregue pelo Procurador ao mandarim da Casa Branca. Nos primeiros anos, o pagamento do foro foi usado pelo governador como forma de argumentar que Portugal tinha direito à posse de Macau. À medida que a sua política se foi consolidando, Ferreira do Amaral reduziu gradualmente os seus contactos com as autoridades chinesas, limitando-os praticamente ao vice-rei de Cantão. Assim, quando em 1849 Ferreira do Amaral deixou de pagar o foro, já não tinha contactos com o mandarim da Casa Branca. A actividade governativa de Ferreira do Amaral teve em grande parte a cobertura implícita das autoridades britânicas. A presença britânica, agora em torno de Hong Kong, consolidava-se de dia para dia. Em 8 de Junho de 1849, os soldados britânicos assaltaram a cadeia da Cidade para soltarem um compatriota seu (James Summers), que havia sido preso por se recusar a tirar o chapéu quando assistia à passagem de uma procissão em Macau. Desta forma, puseram em causa o eventual apoio britânico à governação de Macau, caso existisse uma qualquer reacção das autoridades chinesas à política seguida por Ferreira do Amaral. Por outro lado, a sucessão das medidas tomadas pelo governador criou um crescendo de contestação na Cidade e, em particular, junto das autoridades chinesas, que se traduziu no aparecimento de proclamações e panfletos contra Ferreira do Amaral. Um dia as ameaças cumpriram-se: no dia 22 de Agosto de 1849, no seu habitual passeio à Porta do Cerco, João Maria Ferreira do Amaral foi assassinado por um grupo de chineses, que fugiu levando consigo a cabeça e a mão do governador. Só em 1856 é que os restos mortais de Ferreira do Amaral embarcaram para Lisboa a bordo da corveta D. João I. O governo de João Maria Ferreira do Amaral é talvez o mais polémico da história de Macau. Contudo, a sua acção governativa não pode deixar de ser considerada um marco importante na construção de Macau contemporâneo. Bibliografia: DIAS, Alfredo Gomes, Sob o Signo da Transição, (Macau, 1998); DIAS, Alfredo, “O Significado da Morte de Ferreira do Amaral”, in Revista Macau, II série, n.° 35, (Macau, 1995).SALDANHA, António Vasconcelos, Estudos sobre as Relações Luso-Chinesas, (Lisboa, 1996); SALDANHA, António Vasconcelos; ALVES, Jorge Santos (dirs.), Governadores de Macau, (Macau, no prelo).

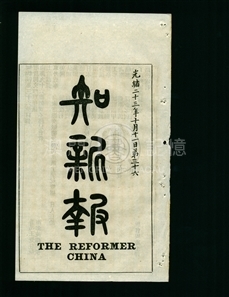

Este antigo residente de Macau, conhecido na literatura portuguesa como o prussiano Reverendo Carlos Gurzlaff, pastor protestante da Sociedade Missionária Holandesa, nasceu em 8 de Julho de 1803, em Pyritz, na província da Pomerânia, hoje situada no norte da Polónia, junto ao Báltico, e morreu a 9 de Agosto de 1851, em Hong Kong, prematuramente com 48 anos de idade ou 49 anos segundo o obituário do jornal Friend of China. Este europeu de expressão alemã gozou da reputação de grande sinólogo, contribuindo para tal a sua grande erudição e formação de base. Era médico e pastor evangelista. Apesar de ter introduzido a acção médica missionária na China, com onze anos de antecipação da Missão Médica de Edimburgo, a sua obra missionária é pouco referenciada. Em Macau, George Chinnery retratou-o a lápis, vestido de marinheiro Fuquinense, no regresso de uma grande viagem pela China Imperial, em 1832, pouco tempo depois da sua chegada a Macau. Eternizou-se como escritor público de assuntos chineses, escritor, ensaísta, jornalista, não se conhecendo infelizmente nenhuma biografia em português ou inglês, a que não será talvez alheio o facto de não ser um pastor britânico e ser considerado uma pessoa não grata pelas autoridades chinesas, que acusam o seu grupo de se ter infiltrado na China com objectivos de espionagem, ao serviço de Sua Majestade britânica, camuflados pela religião ou pelo exercício de Medicina. Foi considerado, conjuntamente com o britânico Robert Morrisson (m. 1834) e com o sueco Ander Ljungstedt (m. 1835), um dos três mais brilhantes sinólogos estrangeiros que residiram em Macau na primeira metade do século XIX, no seu período cosmopolita. Se estes dois primeiros sinólogos, são bem conhecidos dos historiadores portugueses e foram muito tributários dos sinólogos portugueses que os antecederam, Gutzlaff, mais novo, chegou a Macau 23 anos depois de Morrison. Representa a segunda geração de pensadores protestantes que apartaram Macau e se tornaram sinólogos. Em primeiro lugar, recorda-se o britânico Robert Morisson, que ficará sempre na história por ter sido o responsável pela tradução da Bíblia (Novo Testamento) para o Chinês, mas cuja obra é muito mais vasta; e em segundo lugar o sueco Anders Ljungsredt, pelas contribuições que deu ao desenvolvimento do comércio internacional na China, pela primeira história impressa de Macau e colaboração no Chinese Repository. Ambos jazem no Cemitério dos Protestantes em Macau e fizeram escola. Sucedeu-lhes uma segunda geração de estrangeiros, de que Gutzlaff é a figura mais eminente. Pode-se considerar o sinólogo mais notável desta geração que se radicou em Macau e que incluiu John Morrison, nascido em Macau e filho de Robert, falecido em 1843, com 29 anos, estando indigitado para Secretário Colonial de Hong Kong. Gurzlaff foi conjuntamente com John Morrison e o Dr. Colledge um dos três grandes animadores da publicação do Chinese Repository (Cantão 1832-1851), que em muito divulgou a cultura chinesa nos meios anglo-saxónicos. Gurzlaff foi dos intelectuais que melhor aproveitaram o trampolim de Macau, no seu processo de aquisição de conhecimentos sobre o Império Chinês, cujos segredos desvendou e deu a conhecer ao mundo do seu tempo, através da sua notável obra, sendo os seus principais livros publicados na Inglaterra e posteriormente na Alemanha. No Reino Unido tiveram um grande impacto, contribuindo para uma nova e mais objectiva percepção da China Imperial, nas vésperas da fundação de Hong Kong. De referir que na altura (1.a metade do século XIX) o próprio ensino de chinês a estrangeiros era considerado um crime contra o Estado, quanto mais terá sido a publicação de uma extensa monografia sobre a China, dando a conhecer a geografia, a economia, sistemas administrativos, recursos orçamentais, efectivos e despesas militares, etc. Acresce que as suas grandes viagens pela costa chinesa se efectuaram nos clippers, navios cuja principal carga distribuída nas costas chinesas era clandestinamente o ópio. Em poucos anos do Oriente ganhou uma enorme reputação e o seu conselho foi considerado indispensável pelas autoridades britânicas nas inúmeras negociações que na época foram travadas entre estas e as autoridades chinesas. Tendo integrado jovem a Sociedade Missionária Holandesa, veio para o Oriente com cerca de 24 anos e trabalhou em Java e na Tailândia, cerca de 3 anos, sendo que posteriormente, desembarcou em Macau em 1830, com o objectivo de alargar a acção da Sociedade Missionária de Londres, à acção médica missionária. Algumas fontes indicam por lapso que chegou a Macau 1834, mas esta data éinaceitável, porque ele publicou relatos de grandes viagens na China, datando a primeira de 1831. Na altura, a delegação da Missão para a China estava sediada em Macau, tendo sido fundada em 1807 por Robert Morrisson, que à data já completara a tradução do Novo Testamento, de uma gramática chinesa e um Dicionário Sino-Britânico. Estes trabalhos mobilizaram uma equipa de missionários, dando origem a uma nova escola ocidental de sinólogos. Apenas cerca de três anos depois do seu desembarque iniciou a publicação de diversas obras que o tornam o mais lido sinólogo ocidental da primeira metade do século XIX, das quais se destacam, logo em 1834, duas volumosas obras Journal of Three Voyages along the Coast of China in 1831, 1832 and 1833, e Sketch of Chinese History, Ancient and Modern. Não é claro se iniciara alguma aprendizagem do chinês antes da sua chegada a Macau, mas soube aprender rapidamente chinês, aproveitando muito do que os seus correligionários tinham escrito e tirando partido das suas grandes viagens na China Imperial. Presumivelmente, existem pelo menos na segunda obra co-autorias anónimas, que são naturalmente de missionários ou de comerciantes que com ele colaboraram no Chinese Repository. China Opened, publicado em Londres, em 1938, foi a sua consagração. Este último livro foi a sua melhor obra e a mais completa monografia até então publicada sobre a China, com um impacto adiante analisado. Para a feitura desta obra terá beneficiado deter desempenhado funções no secretariado chinês da Comissão Inglesa. Pertencendo ao grupo que defendiaa indissolubilidade da liberdade religiosa e da liberdade comercial, foi um claro apoiante da abertura da China ao exterior e das teses expansionistas dos principais comerciantes ingleses. Durante a Guerra do Ópio serviu as autoridades britânicas, e nas negociações do processo de paz o seu conhecimento da China e do seu povo foi considerado extremamente útil pelas autoridades britânicas. É fascinante a forma rápida como apreendeu chinês e soube tirar partido das suas viagens; a forma rápida como se tornou sinólogo e a notável obra que acumulou nos primeiros dezanos da sua estadia na Grande China, a qual, ao todo, durou apenas 21 anos. Para além dos livros acima mencionados, é-lhe atribuída colaboração na tradução ou eventualmente revisão da tradução de alguns livros da Bíblia, na fundação de um jornal chinês e na publicação de diversos livros em chinês com conhecimentos úteis. A sua importância deveu-se fundamentalmente ao impacto que as suas obras tiveram, a que não foi alheia a conjuntura, onde os partidários de uma intervenção armada na China Imperial foram ganhando um peso crescente, no período que mediou entre a fracassada missão diplomática de Lord Amhersr a Pequim em 1816-1817 e a eclosão da Guerra do Ópio em 1840. Após a fundação de Hong Kong, a sua acção centrou-se na missionação, tendo fundado, em 1844, um instituto para formação de missionários nativos, o que não impediu que publicasse Life of TaowKwang,em 1851, ano do seu falecimento. O seu enterro foi acompanhado pelo Governador de Hong Kong, Sir David Jardin, e pelas principais autoridades da colónia britânica, lamentando-se a sua perda e o seu falecimenro prematuro, com menos de 50 anos. Apesar do notável e conhecido trabalho de Robert Morrison como traduror da Companhia das Índias Orientais, e por ter acompanhado embaixadas britânicas, a obra de Carlos Gutzlaff foi a que maior impacto teve no relacionamento sino-britânico, sendo talvez menos citado porque, para além de prussiano, a sua presença no Oriente deveu-se à Sociedade Missionária Holandesa. - Obras. China Opened, 2 vols., 1838; Journal of Three Voyages along the Coast of China in 1831, 1832 and 1833, 1834; A Sketch of Chinese History, 2 vols., 1834. [C.L.G.P.]Bibliografia: PINTO, Carlos Lipari Garcia, Macau Oitocentista e o Impacto da Fundação de Hong Kong, policopiada, (Macau,1994); RIDE, Lindsay; RIDE, May, An East India Company Cemetery Protestant Burials in Macao, (Hong Kong, 1998).

Filho do oficial da Marinha Isidoro Francisco Guimarães e de Maria Gertrudes Ferreira Souto, Isidoro Guimarães nasceu em Lisboa no dia 29 de Abril de 1808. Seguiu a carreira militar na Marinha, o que não o impediu de completar os cursos de Matemática e Filosofia na Universidade de Coimbra. Adepto das ideias liberais, Isidoro Guimarães emigrou para a Galiza, donde partiu para a Inglaterra em Setembro de 1828. Seguiram-se os Açores e o desembarque no Mindelo a 8 de Julho de1832. No mês seguinte, foi nomeado Ajudante de Ordens do Comandante das Forças Navais do Douro e, a partir desta altura, progrediu na sua carreira militar tendo comandado navios importantes, como por exemplo o brigue-escuna Faro, a escuna Amélia, os brigues D. Pedro, Douro e Mondego. A 9 de Agosto de 1849 foi-lhe atribuído o comando da corveta D. João, com o objectivo de realizar uma comissão de serviço que o levou a Angola, Brasil e Macau. Nomeado governador de Macau, tomou posse no dia 19 de Novembro de 1851, tendo permanecido neste cargo cerca de doze anos seguidos, o que foi um contributo importante para garantir a estabilidade política do estabelecimento. Uma outra foi, sem dúvida, o facto de já ter um conhecimento profundo da realidade local, devido à sua permanência em Macau como comandante da corveta D. João I. O seu grande objectivo governativo foi o de garantir a consolidação das conquistas políticas e económicas alcançadas pelo governador João Maria Ferreira do Amaral (1846-1849). Assim, Isidoro Guimarães assumiu, quer a nível interno, quer externo, uma liderança onde se salientou o seu espírito de reformista e de diplomata. O saneamento das finanças de Macau foi uma das primeiras preocupações de Guimarães. A partir de 1856 deixou de socorrer-se das letras enviadas via agência Financial de Londres e viu atingido um dos seus principais objectivos: alcançar o equilíbrio das finanças públicas da Província. Conquista alcançada graças ao facto de ter ao seu dispor novas fontes de rendimento, nomeadamente através da venda de exclusivos: carnes, fantan 番攤, lotaria e ópio cozido. Por outro lado, a actividade comercial girava cada vez mais em torno do tráfico de cules, iniciado no porto de Macau em 1851, assistindo-se também a um incremento de trocas com os portos chineses situados mais a norte, onde pautava uma crescente actividade das lorenas de Macau. Durante a governação de Francisco António Gonçalves Cardoso (1851), antecessor de Guimarães, iniciaram-se contactos não oficiais com as autoridades chinesas no sentido de se tentar o regresso dos comerciantes chineses - hangs 行 - a Macau, por se considerar que a sua saída para Huangpu 黃埔, na sequência da expulsão dos hopos (hubu 戶部) em 1849, estava a ter reflexos negativos na actividade económica do Estabelecimento. Estes contactos prosseguiram durante o governo de Isidoro Guimarães, com o conhecimento do governo de Lisboa e sob a pressão do Leal Senado, que, num relatório datado de 1852 propôs o regresso do hopo {hubu 戶部) e dos hangs 行. A dificuldade em obter resultados imediatos com as reformas económicas introduzidas por Ferreira do Amaral, expressas fundamentalmente em torno da franquia do porto, levava a que a elite s6cio-política da Cidade olhasse para o regresso ao passado como a alternativa possível. Por seu lado, dando resposta às informações que chegavam de Macau, o governo de Lisboa preparou um decreto que abria a porta à reinstalação dos hopos (hubu 戶部), deixando contudo a sua publicação ao cuidado do governador, que seria a pessoa mais bem colocada para julgar, em última instância, sobre a pertinência da decisão. Os contactos mantidos por Isidoro Çuimarães com as autoridades chinesas rapidamente o fizeram compreender que o recuo da administração de Macau face os hopos (hubu 戶部) iria ter implicações políticas que colocariam em causa a autonomia alcançada por João Maria Ferreira do Amaral. Por isso, em Fevereiro de 1853, o governador informou o governo de Lisboa que manteria suspensa aquela legislação enquanto não houvesse certezas inequívocas da necessidade do regresso dos hopos {hubu 戶部) e dos hangs 行 a Macau. Esta decisão exigiu redobrados cuidados no sentido de atingir a saneamento financeiro do Estabelecimento, sob pena de ser acusado de uma má opção quanto à política alfandegária que seguiu. Ao nível da política externa, importa realçar a acção diplomática desenvolvida pelo governo de Isidoro Francisco Guimarães em todo o Extremo Oriente, tendo como objectivo afirmar a presença portuguesa no novo contexto político e económico aberto com a I Guerra do Ópio. Neste sentido, deslocou-se a Banguecoque, onde assinou no dia 10 de Fevereiro de 1859 um Tratado de Amizade, Comércio e Navegação com o governo do Sião. No ano seguinte, foi a vez do Japão. Na sequência do processo de abertura deste império ao mundo ocidental Isidoro Guimarães deslocou-se a Iedo, onde assinou também um tratado em nome de Portugal, no dia 3 de Julho de 1860. Mas a sua missão mais difícil revelou-se na obtenção de um acordo com o governo de Pequim. Dificuldades acrescidas, devido à situação política e social que o Celeste Império conheceu ao longo da década de 1850: a revolta Taiping 太平 e as novas Guerras do Ópio (1856-1860), não obstante a política de neutralidade seguida por Macau, não facilitaram o caminho para a celebração de um tratado entre Portugal e a China. Por outro lado, ao contrário das expectativas então alimentadas, não se verificou o apoio da Grã-Bretanha, conforme foi insistentemente solicitado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Por isso, só em 1862 é que foi possível alcançar o desejado tratado luso-chinês. Isidoro Francisco Guimarães, acompanhado por António Feliciano Marques Pereira (secretário), João Rodrigues Gonçalves (intérprete) e Jerónimo Osório de Castro Cabral e Albuquerque (adido), chegou a Pequim no dia 9 de Junho de 1862. Ao longo de um difícil processo negocial, Isidoro Guimarães pretendeu garantir as vantagens económicas que a China já havia concedido a outras potências, e ainda obter o reconhecimento de que Macau era território português, como forma de reforçar a autonomia conquistada por Ferreira do Amaral através da sua política do 'facto consumado'. Finalmente, no dia 13 de Agosto de 1862, Isidoro Francisco Guimarães, na sua qualidade de ministro plenipotenciário, e Hang Ki (Heng Qi 恆祺), alto comissário imperial, assinam em Tianjin 天津 um tratado de amizade e comércio. Isidoro Francisco Guimarães regressou a Macau e pediu a demissão das funções governativas que já desempenhava há cerca de doze anos, alegando motivos de saúde, e no dia 29 de Janeiro entregou a governação ao Conselho de Governo, embarcando de seguida para Hong Kong. A sua saída motivou várias manifestações de apreço pelo trabalho que desenvolveu no Território, por parte da comunidade chinesa e portuguesa. Uma vez em Lisboa, Isidoro Guimarães desempenhou as funções de Inspector Geral do Arsenal e Intendência da Marinha de Lisboa. A partir de 1865 iniciou também uma carreira política, ocupando o cargo de deputado durante alguns meses desse ano. Em Setembro foi escolhido para a pasta de Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, cargo que desempenhou até 4 de Janeiro de 1868. De Setembro a Novembro de 1865 acumulou ainda com a pasta da Guerra. Depois de deixar as funções governativas, em 31 de Dezembro de 1868, Isidoro Guimarães foi nomeado vogal da Junta Consultiva do Ultramar e passou a vice-presidente no dia 3 de Fevereiro de 1869. Antes, em Janeiro já havia sido indigitado para Director Geral da Marinha. Três anos depois, Isidoro Guimarães virou novamente a sua atenção para Macau, ao presidir a um grupo de trabalho que tinha por missão elaborar um novo plano de organização militar do Território. A 8 de Janeiro tomou posse como Par do Reino. A sua brilhante carreira militar e política valeram-lhe numerosas condecorações, louvores e reconhecimentos pelo trabalho e empenho que sempre demonstrou em todos os cargos que ocupou ao longo da sua vida, como, por exemplo, título do Conselho de Sua Majestade Fidelíssima (1851), Visconde da Praia Grande de Macau (1862), oficial da Ordem de S. Maurício e S. Lázaro por concessão do rei de Itália, medalhas de D. Pedro e D. Maria, e Ajudante de Campo honorário do rei D. Luís. Isidoro Francisco Guimarães faleceu em Lisboa, no posto de vice-almirante, no dia 17 de Janeiro de 1883. [A.G.D.] Bibliografia: DIAS, Alfredo Gomes, 'Isidoro Francisco Guimariies. Um Governador e Três Tratados', in MacaU, n.o 32,(Macau, 1994), pp.59~65; DIAS, Alfredo Gomes, Sob o Signo da Transição, (Macau, 1998); REGO, José de Carvalho e, Figuras d'Outros Tempos, (Macau, 1994); VASCONCELOS SALDANHA, António; SANTOS ALVES, Jorge (dirs.), Governadores de Macau, (Macau, 2013).

No dia 8 de Julho de 1859, os vapores Fernandes e Invejado, sob o comando do Comandante da Polícia Bernardino Sena Fernandes, largaram para Coulan, para resgatarem um junco mercante, o que conseguiram, após grande resistência por parte dos piratas, travando-se vivo tiroteio, no sítio defronte de Coulan, chamado Ho-Pan.

BASTO, ANTÓNIO JOAQUIM (1848-1912). Nascido em Macau, António Joaquim Basto foi Procurador dos Negócios Sínicos, agente do Ministério Público, advogado provisório, redactor principal do jornal O Echo Macaense, provedor da Santa Casa da Misericórdia, procurador da Coroa e da Fazenda, secretário das missões diplomáticas ao Japão (1882) e ao Sião (1896), presidente do Leal Senado, vogal do Conselho de Governo, agente consular de França, vice-cônsul de Inglaterra e membro da Royal Geographic Society e da Royal Historic Society of London (1890). António Basto é o primeiro membro estrangeiro a ser admitido, como membro honorário, na British and Foreign Association (Londres), em 1891. O comendador casa, pela primeira vez, em 11 de Agosto de 1972, com Áurea Melina da Silva (n. 16-11-1851) e, uma segunda vez, em 8 de Julho de 1907, com Etelvina Elisa de Almeida Azedo (1887-1941), sendo cavaleiro das Ordens do Sol Nascente (Japão), do Elefante Branco (Sião), de S. Silvestre (Vaticano), da Legião de Honra (França) e comendador da Ordem de Cristo. É declarado, em 27 de Dezembro de 1922, pelo Leal Senado, “Cidadão Benemérito de Macau”, tendo sido o seu nome atribuído a uma rua do Território (Rua de António Basto). Autor de obras como A Inépcia em Acção ou uma Página para a História dos Festejos Promovidos em Hong Kong pela Comissão do Tricentenário de Camões (1880), A Justificação de uma Desobediência ou a Causa d’ uma Demissão Immerecida (1881) e O Futuro de Macau ou as Vantagens que Hão-de Resultar da Admissão d’uma Delegação da Alfândega Chinesa em Macau (1873). Bibliografia: Bibliografia: TEIXEIRA, Padre Manuel, Toponímia de Macau, 2 vols., (Macau, 1997); FORJAZ, Jorge, Famílias Macaenses, 3 vols., (Macau, 1996); SILVA, Henrique Rola da, “Macau Há Cem Anos: Pessanha sem Pessanha”, in MacaU, 2.ª série, n.° 86, (Macau, 1999), pp. 76-80; SILVA, Henrique Rola da, “Macau Há Cem Anos: Oposição em Hong Kong”, in MacaU, 2.ª série, n.° 91, (Macau, 1999), pp. 76-81.

Mais

Caros membros do website "Memória de Macau", olá!

Agradecemos o vosso apoio e confiança ao longo do tempo ao website de Cultura e História "Memória de Macau". A fim de otimizar a qualidade dos serviços a prestar aos membros e proteger os seus direitos e interesses, será implementada, oficialmente, uma nova versão dos "Termos e Serviços" que entrou em vigor a 28 de Abril de 2025. Por favor, leiam o texto completo da versão actualizada. O conteúdo pode ser consultado aqui:

👉 Clique aqui para tomar conhecimento da versão actualizada dos "Termos e Serviços"

Li, concordo e aceito o conteúdo actualizado dos "Termos e Serviços".

Caso tenha alguma dúvida sobre a versão atualizada, não hesite em contactar-nos.

Agradecemos o vosso contínuo apoio e confiança. O website de Cultura e História "Memória de Macau" continuará a prestar serviços aos seus membros de forma segura e conveniente.

Com os melhores cumprimentos,

Website de Cultura e História "Memória de Macau"

Data de actualização: 28 de Abril de 2025

Instruções de uso

Já tem a conta da "Memória de Macau"? Login