嘉靖六年(1527年2月1日─1528年1月21日)1月16日,葡萄牙狄奧戈•卡爾沃(Diogo Calvo)船長給葡王的信稱:“在過去的五年,中國人不准葡萄牙人的船、貨進入。但最後有一位在暹羅的親戚告訴我,中國方面渴望得到我們的胡椒、黑木及木香等物,他們現在願意花錢與我們交易。”這應是在民間的私自交易,正如黃佐所言:嘉靖中,黨類更番往來,私舶雜諸夷中為交易。首領人皆高鼻白皙,廣人能辨識之。Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Corpo Cronológico, Parte Macau 35, doc. 78; W. W. Hunter, History of British India, Vol. 1, p.185. 黃佐:《(嘉靖)廣東通志》卷66《外志》3《番夷》。

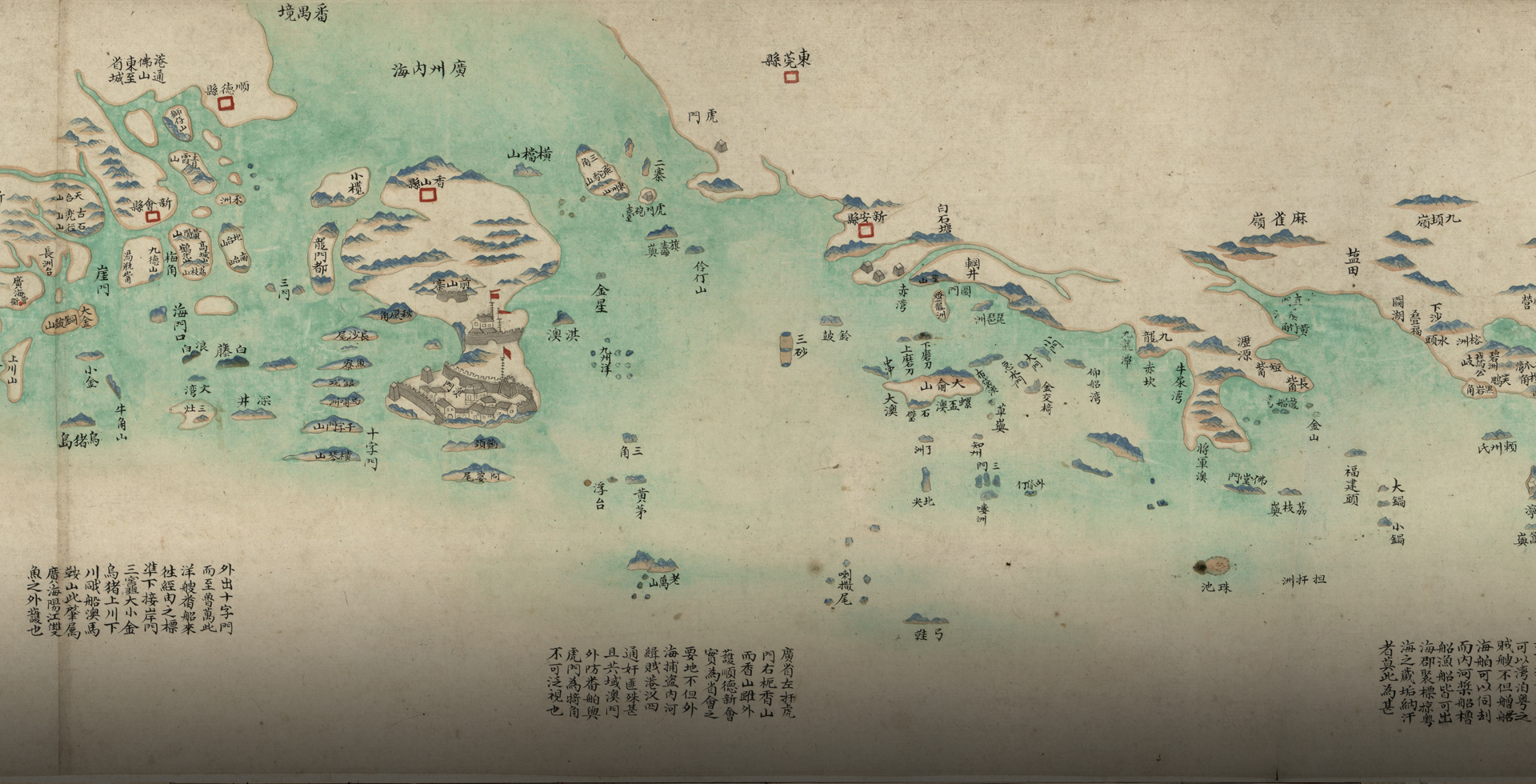

萬曆四十三年(1615年1月29日─1616年2月16日)1月16日,兩廣總督張鳴岡針對郭尚賓“徙夷出澳”的議論提出了自己的意見。其疏雲: 粵東之有澳夷,猶蛆之在背也;澳之有倭奴,猶虎之傅翼也。萬曆三十三年,私築城垣,官兵詰問,輒被倭抗殺,競莫誰何?今此倭不下百餘名,兼之蓄有年深,業有妻子廬舍,一旦挖逐,倘有反戈相向,豈無他虞?乃今不亡一矢,逐名取船押送出境,數十年,澳中之患,不崇朝而祛除,皆我國家靈長之福。皇上赫濯之威,坐而致之耳。惟倭奴去矣,而澳夷尚留。議者有謂,必盡驅逐,須大兵臨之,以彌外憂;有謂濠鏡內地,不容盤踞,照舊移出浪白外洋就船貿易,以消內患。據稱,濠鏡地在香山,官兵環海而守,彼日食所需,鹹仰給予我。一懷異志,我即斷其咽喉,無事血刃自可制其死命。若臨以大兵,釁不易開,即使移出浪白,而瀚海茫茫,渺無涯涘,船無定處,番船往來,何從盤詰?奸徒接濟,何從堵截?勾倭釀釁,莫能問矣?何如加意申飭明禁,內不許一奸闖出,外不許一倭闖入,不貴夷人,不挺而去之,無使滋蔓,此在廟廊之上,斷而行之。張鳴岡正式提出反對遷徙澳夷,主張加強對澳門的管治,與萬曆四十二年(1614)頒行的《海道禁約》一致。張鳴岡的意見最終獲得朝廷的支持,“部議從之”。清人祝淮評價稱:“夷人居澳者,數百年來,時有縱恣,地方官所以制之者,率絕其口食,遂俯首受馭。互市既不可廢,當以張鳴岡之言為至計。”《明神宗實錄》卷527,萬曆四十二年十二月乙未。祝淮:《新修香山縣誌》卷4《海防,澳門》。

清同治八年(1869年2月11日─1870年1月30日)1月16日,澳門第一屆闈姓正式開始承充。據該承充合同載:華人何老貴(Olo-Quai)與亞彭(Apom)以每年3000元的承充價碼,獲得闈姓三年承充權利。承充時間自1869年1月16日起,擔保人為商人先拿‧飛南第。具體條款只有兩條:一是倘若知悉無人獲彩的情況下,承充人何老貴與亞彭應將票銀歸還買票者。二是每四個月上期繳交1000元於公物會。這是澳門公物會出投,第一次招人承充闈姓。中文檔案記錄文字有很多不同之處:時有水師副將彭玉(即亞彭)夥同奸民何貴、陳行、梁六、馮鳳韶等私收闈姓,抽取經費入己,積有巨資。又念沿海私收勢不可常,而內地罰款例有當禁,若得官紳奏請禁止,省城闈姓便可在澳門地方公然開放,盡獲國家每年數十萬之利,謀之經年,未得其便。適遇疆臣張兆棟等先後奏請裁禁在案,彭玉、何貴等欣然得計,遂於光緒元年(1875)承充澳門闈姓,三年繳葡萄牙軍餉131300金,名曰致中和闈姓公司。光緒四年(1878),以期滿加價,復充三年,繳葡萄牙軍餉60萬金,名曰時和闈姓公司。光緒七年(1881)又以期滿加價,復充三年,繳葡萄牙軍餉90萬金,名曰怡安闈姓公司。是省城商民及四鄉州縣往澳門投買闈姓者,仍不能禁止。[2]上述中文檔案所記闈姓事有許多含混,它將同治八年(1869)第一屆、同治十一年(1872)第二屆及光緒元年第三屆闈姓承充全部放在一處述說,很容易造成人們的誤會,認為闈姓是光緒元年才傳入澳門。以澳門政府檔案證之,可以確證闈姓正式傳入澳門的時間應是同治八年。COTA: AHU-ACL-SEMU-DGU-005, A-№ 2, Cx. 0042(1873年),葡萄牙海外歷史檔案館。《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第3冊《記名道府翰林院檢討潘士釗奏請變通挽回钜款以濟要需摺》,第181頁。

清宣統三年(1911年1月31日─1912年1月18日)1月16日,據澳督札諭,設立由庇山耶、羅嗹嗉、顧哩耶·緬尼士組成的委員會,向澳門政府提交嘉諾撒修女(原文作黑巾姑娘,iramãs canossianas)所管育嬰堂、老人院等善堂事務的調查報告。報告稱嘉諾撒修女向來管理善堂數間,今僅存育嬰堂一間,並建議暫留姑娘所管理該堂之事,其餘教會善堂自上年11月29日後一律閉歇,均無庸設,獨三巴門之善堂則要留存,以收留三巴門、育嬰堂內所養的貧弱殘疾131人。而教會善堂所設意學之華人學生可遷往華人意學或公局意學,非華人學童可前往公局所立之意學就讀。至於女學生,可往尼姑廟李瑪學堂及政府學堂學習。委員會還建議設立善堂或民間組織一大會,政府給予章程,由該會設立並管理澳門所有為窮人而設立的善堂事務。為此,澳督馬楂度頒佈第30號札諭,命令由特派長俸翻譯官伯多祿‧施利華、副將羅德禮、公鈔局收銀員飛南度‧緬尼士(Fernando Celle de Menezes)、惠打地報館即《真理報》(A Verdade)報館司理人康斯坦修‧施利華、長俸炮營都司羅嗹嗉等負責籌措捐款以設立該會。《澳門政府憲報》1911年1月28日第4號及2月4日第5號。

民國三十四年 (1945年1月1日-1945年12月31日)1月16日,早晨9時30分左右,美國海軍得知澳門政府準備將新口岸水上飛機庫庫存部分燃料售予日本後,特遣美國空軍第38特遣小分隊7架飛機對澳門進行首次空襲。飛機除低飛用機關槍掃射新口岸一帶外,還向新口岸飛機庫及黑沙灣電力局車房附近之無線電台投下數枚炸彈,引起建築物燃燒,濃煙彌漫整個南灣一帶。下午3時45分,美國空軍再次向新口岸飛機庫投彈達10多分鐘後向東北方飛去,澳督戴思樂、經濟局長羅保座駕汽車亦遭到損毀。不久飛機再次折回,對黑沙灣無線電台等地投彈,並沿著電力局車房、望廈、柯高馬路、松山、新口岸一帶低飛掃射。美軍主要攻擊目標是摧毀位於澳門半島外港的原海軍機場的機庫,擔心那裡停放的飛機和汽油落到日本人手裡,故先後兩次對停放了6架飛機的新機庫進行了轟炸,所有的飛機全部被炸毀,馬交石炮台亦遭轟炸,受到破壞。轟炸中,停泊於青洲海面的澳門政府運糧船“葡萄牙”號遭到襲擊,一名工人因躲避不及,為流彈穿腹而死。事發後,澳門政府立即上報葡萄牙政府,並強調這種行為違反戰爭法例。美國政府為此表示歉意,並向陸軍當局查明原因。這一次轟炸有一架美國飛機被日占區的炮火擊中,機中的四名飛行員在澳門被截獲,當時有從事大米走私的澳門商人汪氏三兄弟與英國領事合作,秘密地將四名美國飛行員運出澳門,送到自由中國區域。事後,被日本駐澳特務機關知道,日特務隊長黃公傑將汪氏兄弟中留澳的一人及其家人抓獲,並折磨致死。澳門土生葡人著名羅德禮家族之後代澳門富商、澳門紅十字會長小羅德禮 (Fernando de Senna Fernandes Rodrigues)與汪氏兄弟關係十分密切,且有生意上的往來。他知道汪家兄弟及家人遭日本特務殺害後,不斷謾駡黃公傑及其日本人有關的人,指斥他們是殺人元兇。他與兩個女兒諾爾瑪 (Norma)及莉娜 (Lina)在出席汪家兄弟喪禮後,在回家途中遭一名華人槍殺,後警方抓捕到兇手,兇手名叫葉泉,承認受雇殺人。《西南日報》1945年1月17日《盟機昨日四次襲本澳,機槍掃射平民有死傷》、1月18日《盟機襲澳餘音,死傷者調查確數》;《市民日報》1945年1月17日《昨晨盟機投彈澳境詳情》;施華:《澳門政府船塢:造船和修船100年》,第45頁。小羅德禮為1926年去世的羅德禮將軍長子,1895年9月25日生,1945年7月10日被日本特務黃公傑殺害。Jorge Forjaz, Famílias Macaenses, Vol. 3, p. 256.理卡多‧平托:《中立區的炮火》,載《澳門雜誌》第2期,1997年9月。

海事博物館由海事及水務局(前身為港務局)管理,前身是1919年在港務局大樓內的“海事及漁業博物館”,當年主要展出的是各類捕魚繩網、船隻模型及簡單的航海用品。到1934年該館遷往外港的空軍飛機庫時,藏品已增加了船塢模型、各式船上用品以及數百個魚類標本等。但不幸的是,該博物館在1945年1月16日因被懷疑飛機庫內儲有日軍汽油而遭美軍空襲,藏品悉數盡毁。1986年,時任港務局局長蘇勵治提出於媽閣廟前地建立海事博物館,該建議旋即得到批准,並於1987年竣工正式對外開放(即現在媽祖閣旁的行政大樓),後來隨着館藏愈來愈豐富及參觀人數的增加,政府決定修建新大樓。1990年6月24日,全新的博物館開幕,總面積為2,400平方米,展覽面積1,000平方米,外形似一艘揚着白帆的三桅船,主要分為海事博物館主體展樓、水族館、露天茶座和以海事為主題的附屬圖書館(此圖書館不在博物館內)4部分。至於海事博物館主體展樓就建在當年首批葡萄牙人登岸的地方,高3層,首層與2層之間有一小閣樓,而2層及3層為半開放式建築設計,站在小閣樓即可看到2層和3層部分展區。這種開放式的設計使得整體空間變得開闊,無絲毫的侷促感,且預先知曉2層及3層的部分展覽內容更能增強參觀者的觀看意欲。單從建築學的角度來看,澳門海事博物館內外設計獨特,本身已是一件藝術品,但要發掘澳門海事博物館的內涵還得從每層樓的特色展區及每件展品去細細品味。從正門步入海事博物館,入口的右邊是一幅以海員船上作業為主題的石雕壁畫,壁畫的右邊以葡、中、英3種文字書寫:“1990年6月24日開幕,為獻給建立世界各國人民友誼的航海先驅而建。 ”繞過壁畫,往裡走,便是“海事民俗展覽廳”,展廳最能吸引目光的是左邊的魚欄模擬場景,兩位看家的阿公、阿婆都是實物比例模型。在展區內順時針參觀,魚欄隔壁就是泥灘作業的情況介紹,這裡展示了作業工具泥板的實物及蠔的生長情況。再往上是個小閣樓,陳列了漁民幾種服飾以及“澳門漁民家庭”的模擬場景,配有語音介紹。由小閣樓下來繼續走首層的展區,將看到一連串豐富的展覽內容:不同類型船隻的模型、南中國魚類、捕魚場及大帆船廠模型、造船工具實物等等。整個展室的中央則是以軸葉式的展板介紹了澳門各大節慶的情況以及節慶的典型用具。在離開展區之前還可以走入音像視聽室瞭解“媽閣的故事”,備有葡語、粵語、普通話及英語講解。走出展室便是紀念品售賣部,出售以博物館為題材的書籍,此外亦有一些由博物館自設工場製造的船隻模型。沿着紀念品部旁的樓梯走上梯間的小閣樓,是一個獨立的展區,這裡展出了一批葡萄牙傳統船隻模型,還配以3種語言介紹相關的內容。由小閣樓步上第二層,是“海事歷史展覽廳”,這裡陳列了中國古代的戰船及商船模型,還具體展示了商船上運載的商品,如茶、薑、肉桂等。而中國古代航海歷史中最重要的部分——鄭和下西洋,當然也納入了展覽內容。展區的其餘部分還介紹了葡萄牙航海歷史、經“果亞—馬六甲—澳門—日本”的大黑船以及17世紀澳門立體地圖。可以說這裡已不再單單呈現了大航海時代的海事,還構築了一個個昔日湛藍而無邊的夢。第三層為“海事技術展覽廳”,主要介紹了潮汐測量、航海信號、現代船隻模型(主要是澳門至廣州和香港的客輪模型,包括蒸汽輪到噴射船)、挖泥機和濬河開發以及現代軍事戰船等等。這層最吸引人的便是模擬北半球星座天空的天幕設計,只要按一下星座按鈕,相應的星座就在頭頂蔚藍的螢光穹宇上閃爍,十分有趣。從第三層後樓梯下行至位於第二層的獨立式展館——“水族館”,這個館的主角當然是顏色鮮艷、五彩斑斕的珊瑚魚,另外這裡還展示了濕地鳥類的模型以及各種貝殼類的標本,以滿足參觀者對海洋及濕地生物的求知欲。水族館的下一層就是露天茶座,茶座面對媽閣廟,臨近十字門水道,環境優美,茶座的地面設計類似中國古代指南針,頗具特色。海事博物館的附屬圖書館擁有約2,500冊書籍,類型包括海事技術學、海事民俗學、葡萄牙及中國海事歷史、船隻的建造、模型製造和水族學等等。值得注意的是這裡還有相當數量的圖片和圖則,其中包括1920年至近期有關海事的底片和一些古老的葡萄牙大型船隻的圖則,對澳門的海事研究,可謂彌足珍貴。除此之外,海事博物館多年來亦出版了為數不少有關海事與水上風俗的研究著作,如《澳門魚類》、《澳門水面醮與朱大仙信仰》等,引起學術界的注意。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入