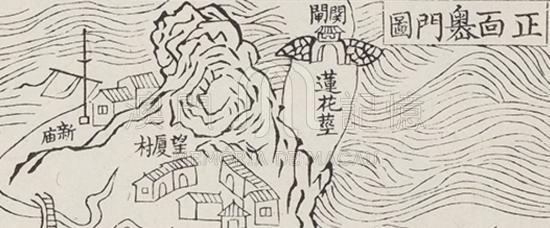

圖1 1634年的《東印度所有要塞、城市和村鎮平面圖冊》手稿中的澳門地圖,可見左下角為關閘,青洲和今天亞馬留土腰一帶。佩德羅·巴雷托·雷曾德(Resende, Pedro Barreto de)載於博卡羅的《東印度所有要塞、城市和村鎮平面圖冊》,1634年【🔍 ID: p0025023】。原圖由埃武拉圖書館收藏,澳門科技大學提供。

引言

說起澳門的北區,通常指的是包含青洲、台山、筷子基、關閘、祐漢和黑沙環等地區,縱使今天大多統稱“北區”,但這些地區的開發時期差異其實相當大。最古老的關閘和亞馬留土腰一帶,可追溯至明末清初,早於17世紀澳門最早期的地圖上已存在(圖1)。而青洲則於19世紀由教會和英國人相繼開發,並建有“青洲修道院”和“青洲英泥廠”。19世紀末,青洲大馬路的修築連接了澳門半島,至今已有逾百年歷史。20世紀20至30年代起,由於人口增加,澳葡政府相繼在台山、筷子基、祐漢和黑沙環進行填海工程,興建房屋、學校、運動場和馬場等設施。隨著城市的發展,一些當年見證歷史的建築和遺跡已湮沒在高樓大廈之間,僅有少數倖存。同時,也有一些原本不屬於北區的物件,因歷史原因被搬至北區,你又知道多少?

① 蓮峯廟旁的大石

隱世指數 ★☆☆☆☆

冷門指數 ★★☆☆☆

圖3 拱形馬路和蓮峯廟交界上大石位置示意圖。區頴晞攝及提供。

圖4 拱形馬路和蓮峯廟交界上大石的細節。區頴晞攝及提供。

首先要介紹的是一塊歷史悠久的大石。

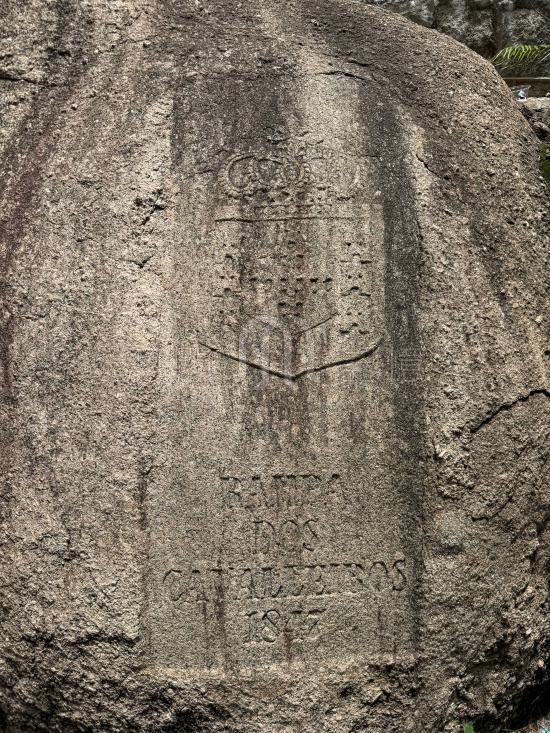

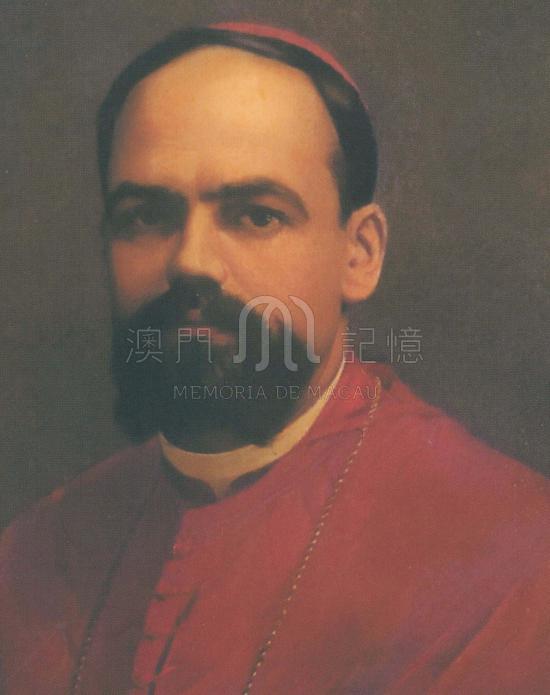

在拱形馬路和蓮峯廟交界的草地上,矗立著一塊突兀的大石。若不細看,或許以為只是望廈山山腳的一塊普通石頭,細看下發現石面上刻有一個葡國王朝時代的國徽,這裡正是第79任澳門總督亞馬留(João Maria Ferreira do Amaral)遇刺之地。

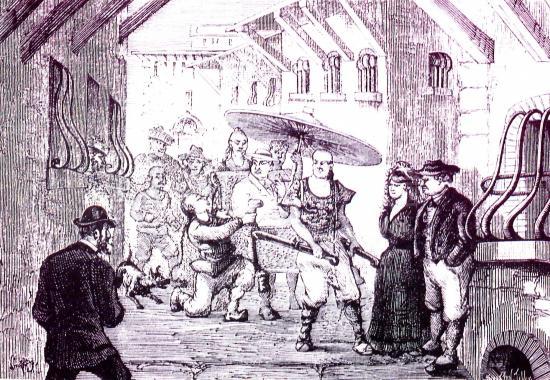

1846年,亞馬留來澳履新並實施殖民統始,其開始向華人徵稅、拆毀“粵海關關部行台”及強徵華人土地和拆毀墳墓以開闢水坑尾門至關閘之道路,引起華人強烈不滿。1849年8月22日,龍田村(今文第士街一帶)村民沈志亮連同郭金堂、李寶、張根、郭洪、周玉和陳發等人,於此處伏擊亞馬留並將其殺害,以報其祖宗山墳被挖之仇[1]。

事後,澳葡政府於亞馬留遇刺之處附近的這塊大石,刻上葡國王朝時代的國徽,以紀念此事。值得注意的是,此葡萄牙國徽頂部帶有王冠,在1910年葡萄牙革命後已不復見。根據文化局的資料,大石還刻有“1849年8月22日”的字樣,但如今已不復見[2]。1984年,這塊“蓮峯廟旁刻有徽號之石塊”根據《第56/84/M號法令》被評為法定文物中的紀念物。

② 望廈體育中心旁的大石

隱世指數 ★★☆☆☆

冷門指數 ★★★☆☆

圖5 望廈體育中心旁大石位置示意圖。區頴晞攝及提供。

圖6 望廈體育中心旁大石外觀。區頴晞攝及提供。

圖7 望廈體育中心旁大石細節,刻有“RAMPA DOS CAVALEIROS 1847”字樣。區頴晞攝及提供。

來到第二個遺跡,同樣是一塊大石,其位於北區另一位置。

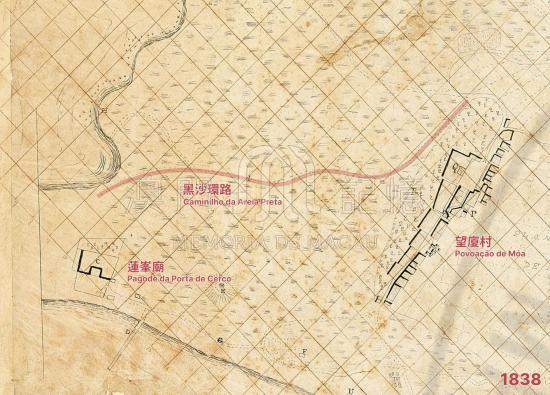

在今天的望善街和望廈體育中心交界,有一幅舊石牆,沿石牆旁邊的斜坡而下,會發現牆角處有一塊大石,大石上刻有葡國王朝時代的國徽和“RAMPA DOS CAVALEIROS 1847”字樣。當中“Rampa dos Cavaleiros”雖直譯為“騎士斜坡”,但實為今天的馬交石斜坡(又名黑沙環斜路),這塊石刻正是當年紀念開路之印記。

早於1828年,葡人便試圖在水坑尾門外至龍田村、望廈村一帶山崗開挖道路,但遭清政府警告阻止。鴉片戰爭後,澳葡政府已深知清廷軟弱,故無示其警告,在第79任總督亞馬留於1846年上任後,立即公告修築由水坑尾門至蓮峰廟的三條道路。由於道路途經當時龍田村的山墳,葡人勒令村民遷移墓石[3],此舉激起華人強烈抗議,也為亞馬留遇刺埋下伏筆。

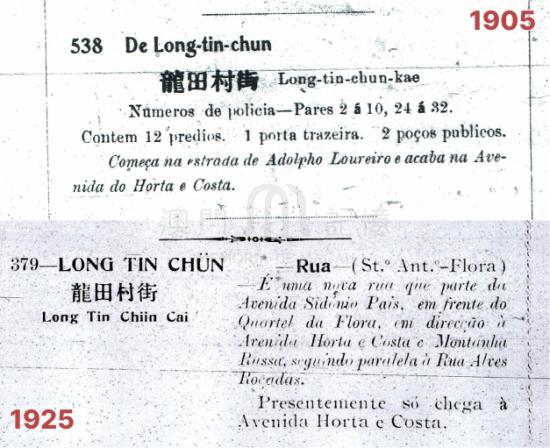

圖8 1838年的地圖上的連接望廈村和蓮峰廟的“黑沙環路”。底圖為 Osório, Cândido António. Planta Topographica da Cidade de Macáo, 1838。原圖由葡萄牙里斯本軍事工程檔案館收藏,由澳門科技大學圖書館數碼化,索書號G7823.M2 O86 1838。

圖9 1865年和1889年的地圖上已出現今左的馬交石斜坡。

左:1865年地圖之底圖為 Read, W.A. China, Costa de Leste. Macau com as ilhas e costas adjacentes Feita, 1866。原圖由法國國家圖書館(Bibliothèque nationale de France)收藏並數碼化。

右:1889年地圖之底圖為 Sociedade De Geografia De Lisboa. Planta da peninsula de Macau, 1889。原圖由美國國會圖書館(Library of Congress)收藏並數碼化。

圖10 1905年版《澳門市街道名冊》上的“馬蛟石斜坡”。Euclides Honor Rodrigues Vianna, Cadastro das Vias Públicas de Macau no Anno de 1905, Typographia Noronha & Ca., Macau, 1906, p.145.

縱使馬交石斜坡歷史悠久,其實際於1905年才被正式登錄在《澳門市街道名冊》上(Cadastro das Vias Publicas de Macau),時稱“馬蛟石斜坡”[4]。大石一帶發經過百年城市發展,見證望廈平民新村的落成和拆卸,由於其歷史價值,澳葡政府在1970年代末規劃望廈平民新村和望廈體育館時,刻意避開大石,在兩者之間開闢樓梯小路進出供人觀看。1984年,“位於通往望廈坊之石階旁刻有徽號之石塊”根據《第56/84/M號法令》被評為法定文物中的紀念物。在2018至2021年間望廈體育館重建時,也完整保留大石及附近的石牆設置,並預留小路進出,成為一隱世景點。

③ 龍田村和龍環村土地公

隱世指數 ★★★★☆

冷門指數 ★★★★★

圖11 “本坊龍田社稷之神”石碑位置示意圖。區頴晞攝及提供。

圖12 “本坊龍田社稷之神”石碑細部。區頴晞攝(2017年)及提供。

圖13 “龍環社稷之神”石碑位置示意圖。區頴晞攝及提供。

圖14 “龍環社稷之神”石碑細部。區頴晞攝(2017年)及提供。

前述的兩塊大石,皆是葡人為紀念於城外開闢道路,及其一系列所引發的事件而立。而以下介紹的這兩塊土地公石,本為華人村落遺跡,卻因為開路之事而流落之北區。

在白朗古將軍大馬路和青洲大馬路交界的一間電單車車行內,藏著一塊刻有“本坊龍田社稷之神”石碑;而在巴波沙大馬路近南慧閣的“台山福德祠”內,則有另一塊“龍環社稷之神”石碑。然而,龍田村和龍環村皆不是北區原有的村落,為何兩塊土地公石碑會流落至此?

圖15 1889年和1912年地圖中,龍田村和龍環村的位置示意圖。

左:1889年地圖之底圖為 Sociedade de Geografia de Lisboa, Planta da Peninsula de Macau, 1889。原圖由美國國會圖書館(Library of Congress)收藏並數碼化;

右:1912年地圖之底圖為 Commissão de Cartographia, Planta da Cidade de Macau, 1912。原圖由葡國國家圖書館(Biblioteca Nacional de Portugal)收藏,由澳門科技大學圖書館數碼化,索書號G7823.M2 P67 1912b。

龍田和龍環二村早於道光二十四年(1844年)的文獻中已被提及[5]。根據1889年的澳門地圖顯示,龍田村大致介乎於今天飛良韶街至文第士巷一帶,規模較大;而龍環村則約位於文第士圍和美副將巷附近,只有零星房屋。但兩村落皆於1912年的地圖上消失(圖15)。

如前文所述,澳門總督亞馬留於1847年修築由水坑尾門至蓮峰廟道路時,已強迫龍田村村民遷墳。根據關俊雄先生的研究,葡人於1879年正式佔領龍田村並編列門牌,以便徵稅。1893年至1904年間,澳葡政府多次對龍田村進行衛生整治、規管華人的習俗和修築新馬路,以示治權。

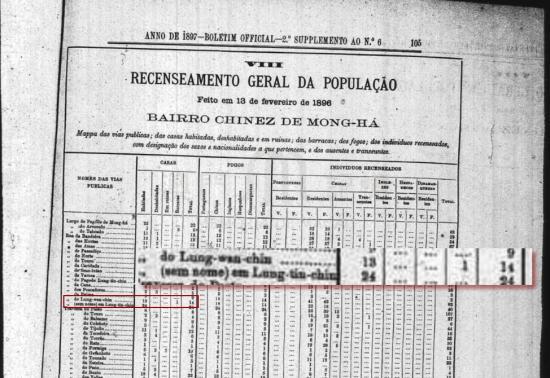

20世紀初,因應鄰近的廣州和香港爆發鼠疫,加之龍田村的衛生情況的確欠佳,當局為防範鼠疫在澳門爆發,終在1907年下令龍田村的所有居民撤走並放火燒毀房屋,避免傳染病蔓延至相鄰的二龍喉兵營。較富裕的居民遷至望廈村,並在觀音堂附近重建武帝廟及福德祠,也把永興及建隆社壇搬至觀音古廟內。較貧困的村民則輾轉在大三巴建屋,後再遷至台山一帶,以至在距離龍田村甚遠的北區出現了這塊土地公石碑[6]。在1905年和1925年版的《街道名冊》,依然錄有一條“龍田村街”,其始於羅利老馬路、終於柯高大馬路(即高士德大馬路)[7](圖16),至1933年才更名“文第士街”至今。

圖16 1905年和1925年《街道名冊》中的龍田村街。Euclides Honor Rodrigues Vianna, Cadastro das Vias Públicas de Macau no Anno de 1905, Typographia Noronha & Ca., Macau, 1906, p.134. 及 Augusto de Souza Barbeiro, Cadastro das Vias e Outros Lugares Públicos da Cidade de Macau, Typographia Po Man Lau, Macau, 1925, p.117.

圖17 1897年《政府憲報》上記載了“Rua do Lung-wan-chin”這街道。Boletim Oficial do Governo da Província de Macau, 2.º Supplemento ao N.º 6, 12 de Fevereiro de 1897, p. 105.

關於龍環村去向的記載甚少。1883年出版的«Apontamentos para a história de Macau»(《澳門歷史札記》)提及澳門村落,曾出現“Long-tin-chin”和“Long-nam-chin”[8],後者可能就是龍環村的譯音。根據現存文獻,包括李鴻章致葡萄牙的信函[9]及林翊捷先生引述的張之洞《香山縣衙門札文》[10],中文文獻中最後出現“龍環村”的記載皆為光緒十三年(1887年),和上述龍田村被“整治”的年份相距不大。

根據陳鵬之先生的研究,在1879年,當時擁有大部份龍環村農田的何積善堂將田產售予澳葡政府,村民和佃戶則遷陡至台山一帶[11],此和上述龍田村被正式佔領的年份相同。而在1897年2月的《政府憲報》上關於1896年進行的人口普查資料中,在望廈村的章節仍記載了一條叫“Rua do Lung-wan-chin”(直譯為“龍環村街”)的街道,共有14人居住[12](圖17),此為葡文文獻中最後出現“龍環村”名稱的記錄。龍環村村民遷至台山一帶後,或帶同龍環村土地公石碑在該區落地生根。陳鵬之續指,在1992年台山福德祠開光時,龍環村的土地公石碑還未被安放至此。及至1990年代中後期,巴波沙坊完全被拆遷,龍環村土地公才正式被安放現址至今[11]。

④ “五二八運動場”的門樓遺址

隱世指數 ★★★★★

冷門指數 ★★★★☆

圖18 2023年的“五二八運動場”的西立面,可見“1140”和“1940”字樣。塔樓已被前方建築阻擋,需在高處才能看見。區頴晞攝及提供。

圖19 2025年的“五二八運動場”的東立面,可見“1640”字樣。塔樓已被前方建築阻擋,需在高處才能看見。區頴晞攝及提供。

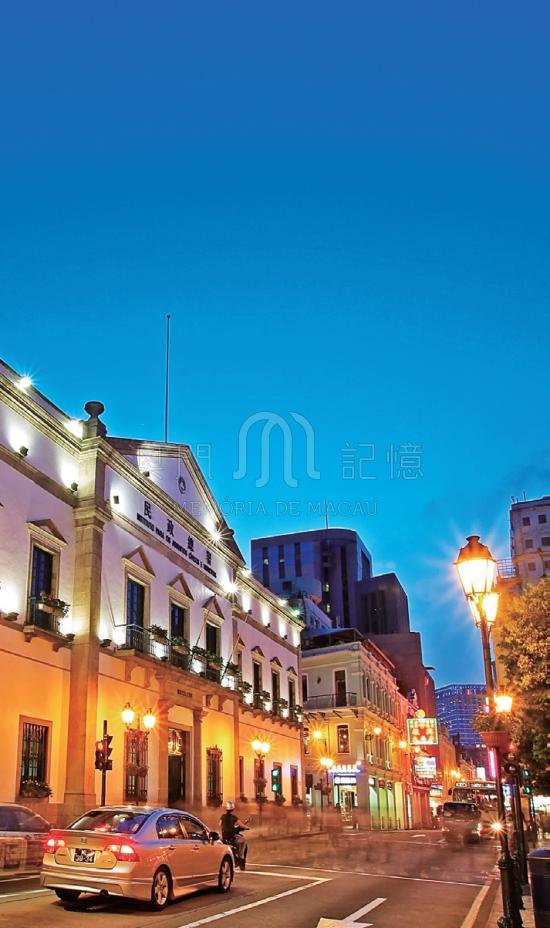

進入20世紀,澳門半島早已沒有城內和城外之分,而當時的澳葡政府也開始著手發展和建設北區,並於當時的筷子基新填海區興建了以下要介紹的遺跡。

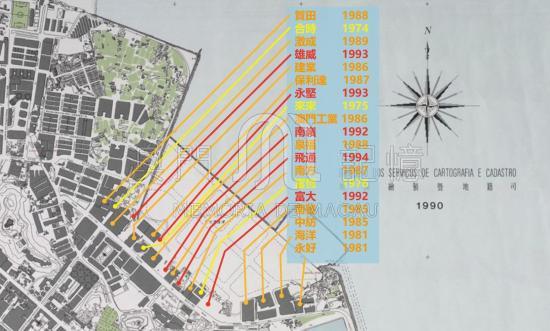

根據《街道名冊》記錄,白朗古將軍大馬路於1931年命名。在1927年的地圖上,已見今天蓮峰運動場的土地出現,但當時被標註規劃為工業用地,至1935年地圖上才標注為“Canídromo”,中文即“賽狗場”。歷史資料指跑狗場於1932年開業[13]。1940年,政府收回賽狗場並改建成“五二八運動場”,用以紀念葡萄牙1926年發生的“5月28日革命”[14],此革命是為“新國家體制”(Estado Novo)的開端。同年,運動場的入口門樓工程竣工。

圖20 約1948年時的“五二八運動場”入口門樓。〈No. 103 1940年建成的跑狗場正門建築物一一跑狗場開業早在1928年(約1948年)〉,《李玉田攝影集-濠鏡寫真六十載》,澳門綜藝攝影會,1998年,第160頁。

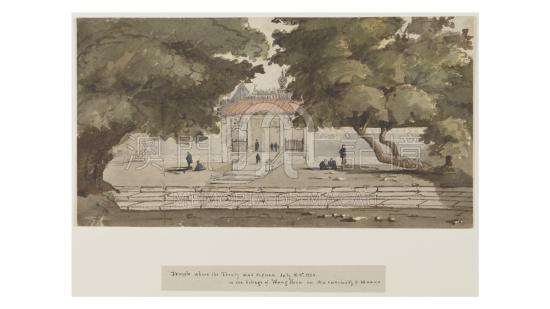

事實上,這座門樓是澳葡政府於1940年在澳門紀念葡萄牙建立及光復雙百週年慶(Festas do Duplo Centenário da Fundação e Restauração de Portugal)一系列的政績之一[15],門樓上的“1140”是葡萄牙立國之年份,而“1640”則是葡萄牙展開脫離西班牙共主邦聯戰爭的年份。

圖22 約1986年時的“五二八運動場”入口門樓,前方已興建單層建築物。José Manuel Fernandes, Maria de Lurdes Janeiro & Maria João Janeiro, “Torreo do Canídromo, com as datas históricas de 1140 e 1940 (foto JFM, 1986),”Macau-Cidade, Território e Arquitecturas. Instituto Internacional de Macau, Macau, 2015. P.99.

圖23 約1998年時的“五二八運動場”入口門樓,門樓仍清晰可見(圖源:唐思,〈賽狗場60年滄桑〉,《澳門風物誌》,中國友誼出版公司,1999年,第143頁)。

圖24 政府公佈“市民運動公園”之效果圖可見原保留“五二八運動場”入口門樓的中央塔樓。底圖為〈逸園狗場建市民運動公園 增多元休閒運動社區設施〉,澳門特別行政區政府入口網站,2023年7月18日,https://www.gov.mo/zh-hant/news/999883/。

惟至1990年代末,蓮峰體育中心進行擴建工程,把兩側塔樓及門孔拆卸,同時加高門樓前方建築,導致遮蓋中央塔樓至今,從此被遺忘。至今年(2025年),政府公佈的“市民運動公園”的效果圖中,可見圍繞蓮峰體育中心原有的建築將被拆除,而中央塔樓將被保留在南廣場上,作為“五二八運動場”的最後見證(圖24)。

⑤ 花地瑪教會南街遺跡

隱世指數 ★★☆☆☆

冷門指數 ★★★★★

圖25 在台山中街和青洲新巷交界的一幅的小空地圍牆示意圖。區頴晞攝及提供。

圖26 圍牆示意圖的走向和台山中街明顯不同。區頴晞攝及提供。

最後這個遺跡,雖不是因為名人或重要歷史事件而出現,卻見證了台山區城市發展的變遷。

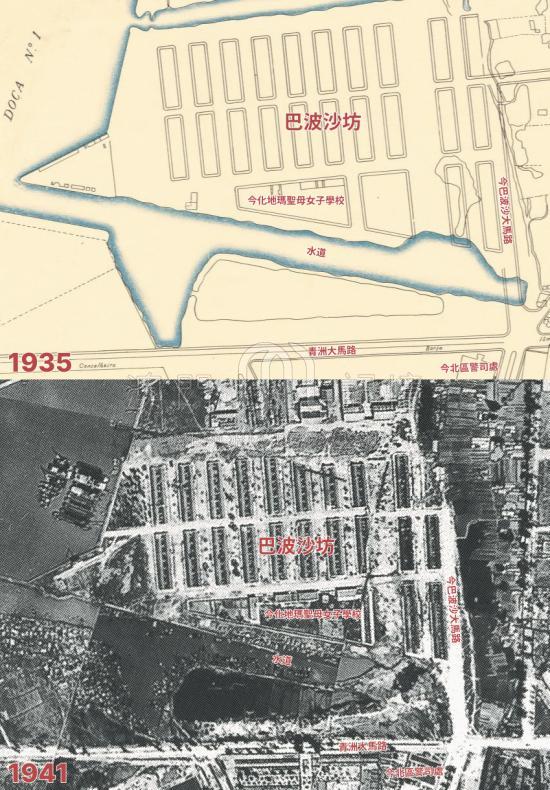

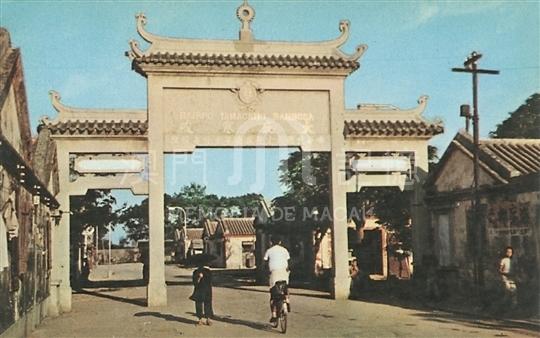

圖28 1935年地圖和1941年航拍圖,可見巴波沙坊南岸和青洲大馬路之間有一條水道。

上:1935年地圖之底圖為 D.O.P., Planta geral da cidade e nôvo pôrto de Macau. 1935。原圖由美國國會圖書館(Library of Congress)收藏並數碼化 ;

下:1941年航拍圖之底圖為 Filipe Jorge & Francisco Figueira, Macau vista do céu, Argumentum, Lisboa, 1999. p.17.

圖29 1952年地圖中,水道已填平。在1960年代地圖,則見“花地瑪教會南街”出現。至1980年代中後期地圖依然存在。

上:1952年地圖之底圖為 〈澳門市全圖〉載於《1952年至1953年澳門工商年鑑》,原圖由美國國會圖書館(Library of Congress)收藏並數碼化 ;

中:1960年代地圖之底圖為 Repartição Técnica das Obras Públicas, Planta geral da cidade de Macau。原圖由美國國會圖書館(Library of Congress)收藏並數碼化,檔案指地圖為1930年代但筆者按地圖內容估計應約為1960年 ;

下:1980年代地圖之底圖為 〈澳門珠海通用版最新旅遊圖〉,通用圖書有限公司。原圖由美國國會圖書館(Library of Congress)收藏並數碼化,檔案指地圖為1990年,但筆者按地圖內容估計應約為1980年代末。

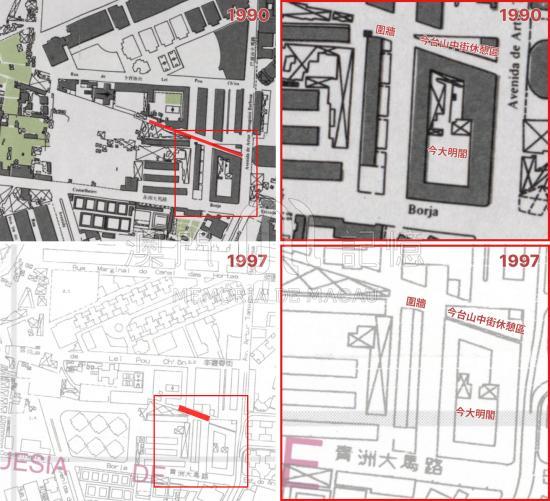

根據1957年版的《澳門市街道及其他地方名冊》,花地瑪教會南街(Rua Sul da Missão de Fátima)於1953年命名,其“由巴波沙大馬路29號至31號之間起將來至鴨涌沙邊街止,現僅至蘇沙醫生街止”[18]。查閱1935年的地圖,可見巴波沙坊落成後,其南堤岸和青洲大馬路之間曾有一條西北-東南走向的水道,該水道至1941年的航拍圖中依然在(圖28)。至1952年的地圖才被填平成陸地,但並沒有任何規劃。至約1960年的地圖上,則可見原本巴波沙坊南岸的堤岸變為一條街道,並清楚標示為“Rua Sul da Missão de Fátima”。地圖顯示,今天大明閣位置房屋的北端平行花地瑪教會南街,而青洲新巷1-7號房屋北端的圍牆也是同樣走向。

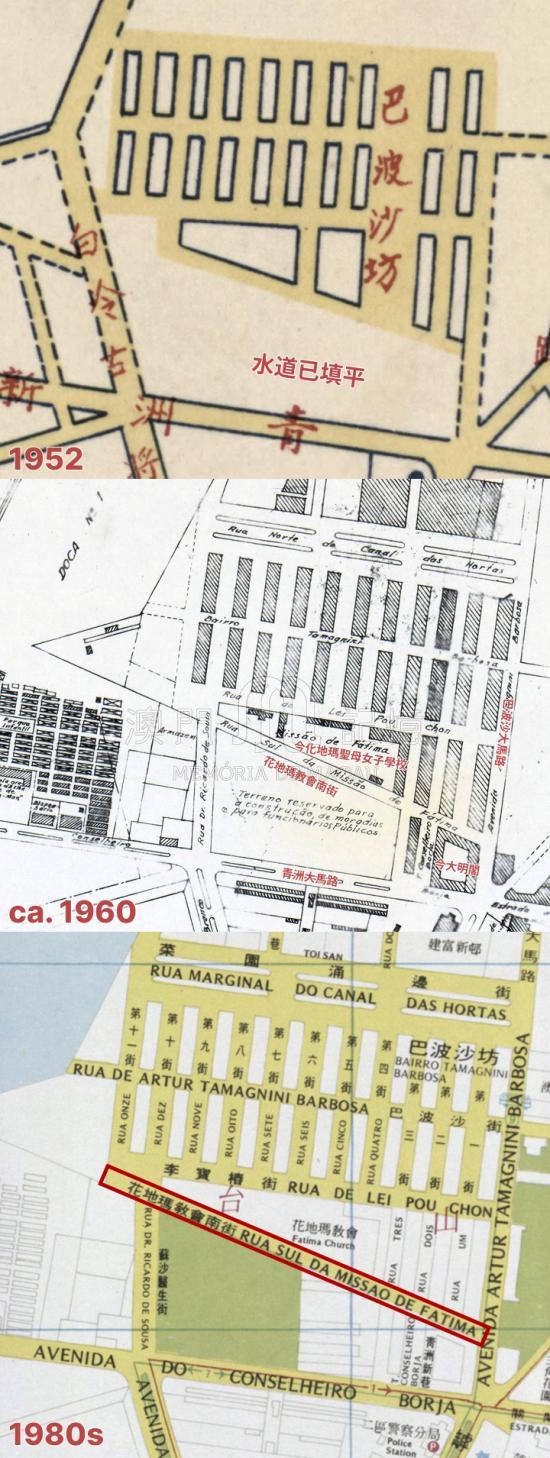

圖30 在1990年地圖上,今天大明閣位置的北端建了一個三角形的公園。至1997年地圖,台山中街逐漸成型,花地瑪教會南街只剩下一小段。

1990年地圖之底圖為〈澳門地圖〉,地圖繪製暨地籍司,1990年。原圖由美國國會圖書館(Library of Congress)收藏並數碼化;

1997年地圖之底圖為 《澳門市街道及其它地方名冊(更新-1997)》所附載之澳門半島地圖,澳門市政廳,1997年。

花地瑪教會南街至1980年代中後期的地圖上依然存在(圖29),但1990年地圖顯示,今天大明閣位置的北端建了一個三角形的公園,把通往巴波沙大馬路的出口收窄。估計當時計劃在巴波沙大馬路的兩側開闢一條東西走向的馬路,即今天的台山中街。至1997年地圖,逸麗花園和利達新邨皆落成,台山中街逐漸成型,花地瑪教會南街僅剩下一小段(圖30)。1998年大明閣建成,其北端的地界平衡台山中街,而前述的三角形的公園則擴大成為“台山中街休憩區”,惟公園內的圍牆走向仍與花地瑪教會南街一致。值得注意的是,多年政府公報均未見花地瑪教會南街被取消的公告,但在1999年的一份批地合同已以“昔日”來形容花地瑪教會南街[19]。最終在1997年更新的《澳門市街道及其他地方名冊》中,發現花地瑪教會南街已被列為“已不存在的街道”[20]。2025年4月,市政署重整台山中街休憩區,這意味青洲新巷1-7號房屋的北端的一小幅圍牆,將成為昔日花地瑪教會南街最後的見證。

以上的冷門歷史遺跡分佈於望廈、筷子基、台山和關閘,因一百多年來不同的歷史事件而出現在北區。縱使它們非著名景點,卻是構成澳門歷史的一部份,默默見證北區的變遷。事實上,北區還有其他歷史遺跡,如青洲修道院、青洲水泥廠圍牆和馬莉二世瞭望台等,部份遺跡將得到妥善的保護和還原,但也有部份即將面臨消失。讀完這篇文章後,歡迎大家到北區,繼續探究尋寶。

參考文獻及資料:

[1] 〈亞馬留被殺事件〉,載於吳志良、楊允中主編《澳門百科全書》,澳門基金會,1999年,第224頁。

[2] 〈被評定的不動產 (文物建築)-MM035-刻有葡國徽號的石塊(蓮峯廟旁)〉,澳門文化遺產網,澳門特別行政區政府文化局,https://www.culturalheritage.mo/detail/99985

[3] 關俊雄,〈龍田村歷史初探〉,載於林玉鳳、鄧玉玲主編《文化雜誌》中文版第113期,澳門特別行政區政府文化局,2021年,第54頁。

[4] Euclides Honor Rodrigues Vianna, Cadastro das Vias Públicas de Macau no Anno de 1905, Typographia Noronha & Ca., Macau, 1906, p.145.

[5] 〈768 兩廣總督耆英等奏覆體察澳夷實在情形摺〉,載於楊繼波、吴志良、鄧開頌總主編《明清時期澳門問題檔案文獻匯編(二)》,人民出版社,1999年,第531頁。

[6] 關俊雄,〈龍田村歷史初探〉,載於林玉鳳、鄧玉玲主編《文化雜誌》中文版第113期,文化局,2021年,第52-58頁。

[7] Euclides Honor Rodrigues Vianna, Cadastro das Vias Públicas de Macau no Anno de 1905, Typographia Noronha & Ca., Macau, 1906, p.134. 及 Augusto de Souza Barbeiro, Cadastro das Vias e Outros Lugares Públicos da Cidade de Macau, Typographia Po Man Lau, Macau, 1925, p.117.

[8] J. Gabriel B. Fernandes, Apontamentos para a História de Macau, Typographia Universal, Lisboa, 1883, p.45.

[9] 〈1260北洋大臣李鴻章為與葡國議約事致總理衙門信函〉,載於楊繼波、吴志良、鄧開頌總主編《明清時期澳門問題檔案文獻匯編(三)》,人民出版社,1999年,第351頁。

[10] 林翊捷,〈澳門北部“七村”的聚落分佈與形成〉,引述1887年的《兩廣總督張之洞為駐澳葡人界外侵佔應思預防並緩辦議約事致香山縣衙門札文》,載於“澳門記憶”,2020年8月31日,https://www.macaumemory.mo/specialtopic_fec9f186f27e4431940d98abadf37444

[11] 陳鵬之著,《澳門土地公-街區神壇掃描》,文化公所,2023年,第39頁。

[12] Boletim Oficial do Governo da Província de Macau, 2.º Supplemento ao N.º 6, 12 de Fevereiro de 1897, p. 105.

[13] 〈澳門政府收回蓮峰山麓的賽狗場並改建為一運動場〉,引用吳志良、湯開建、金國平:《澳門編年史》第五卷,廣州:廣東人民出版社,2009,第2607頁。https://www.macaumemory.mo/entries_6947f8f7945547d987b54f768657aaba

[14] 〈剛建成的狗場(1930年代初)〉,引用利冠棉、林發欽:《19-20世紀明信片中的澳門》,澳門歷史教育學會,2008, 第212頁。https://www.macaumemory.mo/entries_c79b6adb79144dfdb66ab5cb69483f59

[15] José Manuel Fernandes, Maria de Lurdes Janeiro & Maria João Janeiro, Macau-Cidade, Território e Arquitecturas, Instituto Internacional de Macau, Macau, 2015. p.99.

[16] Ana Vaz Milheiro著、何培基譯,〈José Maneiras - Um Arquitecto Moderno Macaense (馬斯華一位現代的土生葡人建築師)〉,載於何培基編《澳門建築》第19期,澳門建築師協會,2012年6月,第10頁。

[17] José Manuel Fernandes, Maria de Lurdes Janeiro & Maria João Janeiro, Macau-Cidade, Território e Arquitecturas, Instituto Internacional de Macau, Macau, 2015. p.99.

[18] Joaquim Alves Carneiro, Rolando dos Reis Angelo, Cadastro Via Públicas e Outros Lugares da Cidade de Macau 1957. Leal Senado da Câmara Municipal de Macau. 1957. p.228.

[19] 〈批示 第11/SATOP/99號〉,《澳門政府公報》第9期第二組,1999年3月3日,第1064頁。https://images.io.gov.mo/bo/ii/99/09/satop-11-99.pdf

[20] 《澳門市街道及其它地方名冊(更新-1997)》,澳門市政廳,1997年,第306頁。

更新日期:2025/11/24

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)