澳门的西望洋区,往时都是一些洋房西厦的聚集地,时髦别致,仪态万千。然而,当你深入进去,会与阿婆井附近一座中国岭南风格的深宅大院不期而遇。整座建筑物质朴的外表显露出气派,简约的装潢透射出华贵,这就是闻名全澳的郑家大屋。

郑家大屋——岭南风格的深宅大院

郑氏家族在澳门的府邸,俗称郑家大屋,位于澳门西区的龙头左巷十二号,地处西望洋山麓,毗邻阿婆井,这是葡萄牙人聚居的地方。郑家大屋风格别具,特立独行,座落在阿婆井北侧的一片高地之上。

大屋占地四千平方米,是一座岭南风格院落式的建筑群。从山上望去,青砖灰瓦,高墙危楼,重门深院,气势摄人。

图1 郑家大屋旧照

图2 郑家大屋的月门,卢嘉志摄

大屋正门是一座两层高的门楼,厚重的大门,簷壁的绘画,依稀可见昔日主人的尊荣。入门绕影壁左转,一条开敞而陈旧的轿道迎面而来,仿佛走进一个19世纪的历史场景。

图3 郑家大屋的轿道未修整前的残破景象

图4 郑家大屋的轿道今日风貌,卢嘉志摄

轿道南侧,一列单层平房延伸开去,这是辅助功能的房间;北侧,以一道间嵌琉璃窗花的矮墙隔开,墙内是外花园。这是郑家大屋的外院。

图5 郑家大屋的大花园,卢嘉志摄

图6 郑家大屋的内院,卢嘉志摄

穿过二门,则是大屋的内院。内院主屋有匾曰“通奉第”,由两套建筑组成,中间以水巷相隔。建筑二层高,前后厅,三开间,两厅之间设天井,镶蠔壳窗扇。两套建筑一为“余庆堂”,一为“积善堂”。“余庆堂”为主要起居场所。

图7 郑家大屋内的通奉第(余庆堂),卢嘉志摄

图8 郑家大屋的余庆堂大厅,卢嘉志摄

两座建筑物放眼望去,大门置中,两边窗户对称排列,这是中式建筑风格规范的典型体现,再加上底部的三层花岗巖基石,整体上给人以敦实稳重、气宇轩昂之感。

两座正房中间,以青云巷相隔,入口饰有西式拱券。东座正房的右侧,有小庭院一个,探视其间,只见绿树摇曳,楼阁相倚,中西装饰,风格各异,别有一番情趣。

图9 郑家大屋内的灰塑门官,卢嘉志摄

图10 郑家大屋的文昌厅,卢嘉志摄

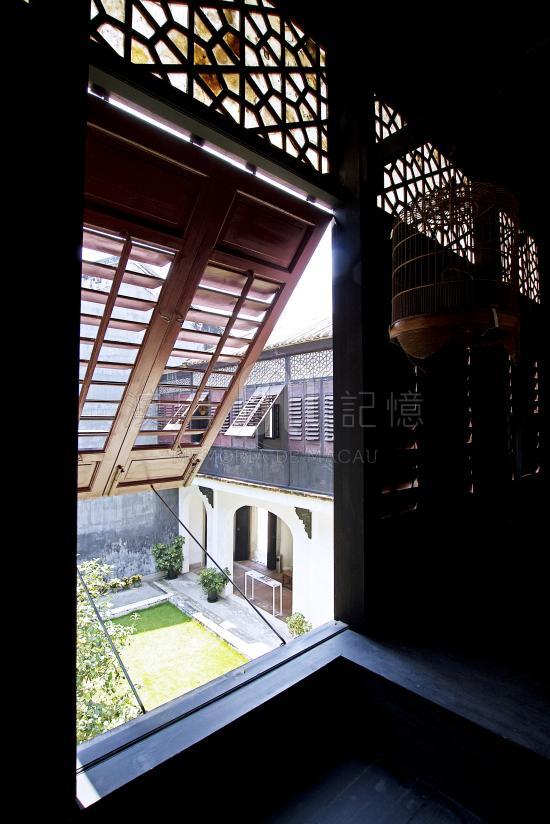

图11 郑家大屋一角,卢嘉志摄

图12 从郑家大屋的余庆堂看往内院,卢嘉志摄

由悬挂“通奉第”牌匾的正房大门进入,厅堂上下,藏书充栋,字画盈壁。李鸿章所赐对联“黎云满地不见月,松涛半山疑有风”挂在当眼之处,更显出大屋主人在人生舞台上的超凡位置。

图13 郑家大屋的“通奉第”牌匾,卢嘉志摄

“通奉第”牌匾两旁有对联,“前迎镜海,后枕莲峰”。“镜海”、“莲峰”是为澳门山水的雅称。背山面水,门纳西北,大屋座落于风水之宝地。置身此间,远山近水,尽收眼底,顿感身心开阔,气势非凡,豪情满怀的郑观应不禁诗兴勃发,挥毫作咏:

群山环抱水朝宗,云影波光满目浓。

楼阁新营临海镜,记曾梦里一相逢。

诗中末句是说,选择龙头左巷筑屋,皆因郑父梦到神人指点,谓此处最为吉利。另篇:

三面云山一面楼,帆樯出没绕青洲。

侬家正住莲花地,倒泻波光接斗牛。

郑家大屋的出名,不仅在于房屋建筑的高大宏阔,更在于大屋主人地位的显赫与不凡。如今,站在大屋的入口向里张望,已经人去楼空,余下的,只是萋萋芳草,阵阵清风。我们只有借助清风,掀开历史的书册,追寻大屋主人一幕幕传奇的往事。

郑家大屋的主人郑观应,是一位投身近代中国洋务运动的实业家,亦是一位影响几朝最高当权者的改革家。

郑观应:操办实业饱受考验

郑观应,1842年出生于广东香山县。香山县山明水秀,地灵人杰,再加上毗邻省澳,东西通商,风气先得,中国最早的买办商人,如雨后春笋一般在这里纷纷涌现。1842年,中英政府签署了《南京条约》,中央帝国开始走向颓落。郑观应一来到世上,似乎就与国家的命运结下不解之缘。

郑观应的父亲郑文瑞虽然曾为买办,经商上海,但始终澹于进取,敝屣利禄,初返回乡间,后定居澳门,设帐授徒,投身公益。郑观应在这个亦商亦士的家庭中长大,深受父德熏陶:圣贤教人读书非为追求功名,“学者以治生为急”。无论走到哪里,无论从事何业,郑观应始终将此训谨记于心,终生为诫。

1859年,十七岁的郑观应和他的众多乡亲一样,“赴沪学商务”。上海,从此就成为郑观应人生历程的起点。鸦片战争,五口通商,上海辟为口岸。由于地理位置的优越,上海经济迅速崛起,逐渐取代了广州以及澳门的门户地位,中西商人更多汇集于此,展开一场场商业上激烈的殊死竞争。

在父辈的辅助下,郑观应进入上海宝顺洋行。该洋行为英人颠地(鸦片战争闻人)所有,一贯作风大胆,冒险犯难:向东,最早建立与日本的贸易关系;向西,又派船沿江西行,抢滩汉口,开辟通向内地的航线,从而取得骄人的商绩。然而好景不长,在更强大的对手压逼下,1867年宝顺洋行惨然倒闭。

几年营商的经历,大起大落,惊心动魄,郑观应不仅获得买办业务的基本训练和经验,更经受了资本主义铁血竞争的最初考验和洗礼。离开宝顺洋行,郑观应转向从事售茶业、轮航业和贩盐业等生意。经营伊始,生意清淡,此时境遇有诗为证:

旅馆乏知音,横琴思往哲。西风卷地来,吹冷窗前月。

针砭时弊一鸣惊人

1872年,一艘名为马利古士的商船,满载出洋华工,由澳门驶往美洲的哈瓦那,中途遭遇海上风暴,被迫停靠到日本的神户港口。船上环境极为恶劣,华工们因此纷纷跳水逃生,后被一艘英国兵舰见到,救起落水者交回商船。岂料船主狠毒报复,华工们再次跳水。英人将此事知会领事及地方官员。当地华侨闻讯,纷纷出资延请律师,状告无良船主。

这段既悲惨又曲折的新闻,由一个远在千里之外的热血青年在上海《申报》披露,引起了国人强烈的激愤和关注,一场反对贩卖华工的舆论风暴,由此愈刮愈烈。新闻的报道者,正是其后澳门郑家大屋的主人郑观应。

虽经历营商的大起大落,但年轻的郑观应心中却由此燃点起熊熊的烈火。他留意时事,“触景伤时”,在报刊上频发文章,针砭各种社会弊病。

1872年,郑观应第一部政论文集《救时揭要》问世,那是刊于《申报》文章的汇集。年轻的作者雄鸡初啼,对贩卖华工、鸦片贸易等地区乃至全国性热点事件发表见解,大声呼吁。文集一出,即刻引起中西各界的瞩目。

反对贩卖华工是《救时揭要》中的最强烈呼声。澳门,郑观应青少年时代生活的地方。这个“华葡杂处”小城的今昔过往、风土人情,都给郑观应留下深刻印象,特别是发生在这里贩卖华工的一幕幕人间悲剧,更令郑观应的心绪无法安宁。鸦片战争后,掠卖华工的活动在澳门急剧发展,1873年各类“招工”机构即有三百多家,每年由澳门(时不足十万人口)输出的华工高达一万多人。华工一进入招工馆,即失去人身自由;上船之后,更加处境恶劣。远赴美洲的一百多天海上航行,他们被禁锢船底,空气闷浊,缺水少食,卫生恶劣,疫病丛生。在这一座座时人称作“流动地狱”的轮船中,华工们忍受不住折磨和虐待,成批死去。当得知华工这些境况后,郑观应良心难平,悲愤难抑,连篇累牍在上海影响最大的报纸《申报》上发表文章,揭露真相,呼吁民众,制止这些非人道的贩卖苦力贸易的进行。最终,事态引起了中国方面的抗议和世界各国的干预。1873年,葡萄牙政府终于宣布禁止在澳门进行苦力贸易。郑观应的仗义执言得到了正义的回报。

提出变法主张参与洋务运动

1873年,郑观应事业更上一层楼,他成为太古洋行的买办。在这间实力雄厚的英资旗舰公司里,一切都严格按资本主义经济规律运作,一切都循经济实力冷酷无情地倾轧竞存。反观自己的国家,特别是第二次鸦片战争后,国力衰落,经济破败。希望安在?出路何寻?这些尖锐的问题无时无刻不在审问着步入中年的郑观应。

有了更多的经历,面对更重的压力,郑观应马不停蹄,赶撰《易言》一书,推出自己全新的见解:变法!如果不变法,中国则被孤立;不练兵,则彼强我弱;不备武,则彼利我钝;不兴轮船火车,则彼速我迟;不通天文测算,则彼巧我拙;不举矿物通商,则彼富我贫。一句话,如果不变法,不求强,中国就会被孤立,成为迟钝贫拙的弱国,永远无法摆脱落后局面,永被列强欺辱。

郑观应率先提出了变法的主张。他由衷地希望国人打破因循保守的传统,像自然万物一样,峥嵘日上,流变不止,追寻国家的富强之道。

1878年,受北洋重臣李鸿章之邀,郑观应入阁上海机器织布局。这是一间由官督商办的洋务企业,缘于郑为人处世“性情谨厚,遇事商劝”,深得李鸿章的好评。

1881年5月,郑观应再次获李鸿章任命,出任上海电报分局总办。

1882年3月,郑观应放弃薪酬优渥的太古买办职位,应邀加入轮船招商局。

19世纪七八十年代交替之间,郑观应在官督商办的洋务运动中,上辅李鸿章、盛宣怀,下操轮船、织布及电报业务,“契合同袍,顽体耐劳”,取得事业和财富的丰厚成果,不但动辄以万金投资股票,并且还可用余款帮助父亲修建澳门的府邸,那就是现在俗称的郑家大屋。

因行善救灾受到极高赞扬

19世纪70年代中期起,华北大部分地区遭遇特大旱灾,赤地千里,饿殍遍地,郑观应虽投身商场,但仍然心系同胞。“惜衣惜食不独惜财还惜福,求名求利必须求己免求人。”挂在父亲堂内的对联是郑观应做人的指引——节衣缩食,造福天下。他积极参与上海绅商对北方大灾荒的赈务工作,并在《申报》多次刊登文章呼吁人们慷慨解囊,行善救灾。在华北五省救灾委员会中,郑观应总是排名首位,足见他的投入和贡献。

从当年记录中,可以看到社会各界对郑观应家族在北方灾荒赈济活动所作贡献的极高赞扬。

江浙闽广筹赈公所王承基禀告:自筹募义赈以来,任事之勇,筹款之多,深悯灾黎久而不懈者,当以寓沪粤绅郑观应为首。他还说:对山东、河南、山西以及河北赈灾,郑观应殚竭心力,倾囊而出,总计募捐不下十几万两。其母“孝谨宜家”,其父“创置义田,广刻善书”。三兄弟,连岁以来,追承母志,屡屡捐备筹赈经费,其家内外大小无不节食缩衣,奏请令地方官采入方志,以彰显义行。

当时处在旱灾中心省份的山西巡抚曾国荃(曾国藩之弟)接禀后即行上奏,请为郑家父母循例建坊,并授“乐善好施”以昭激劝。奏请很快得到朝廷降旨接纳。今天,在郑家大屋院落的二门悬“荣禄第”匾牌之处,还可见到一块大匾,上书“崇德厚施”四个大字。上款:诰封荣禄大夫郑文瑞。下款:太子少保兵部侍郎山西巡抚一等威毅伯曾国荃。

不久,北洋重臣李鸿章再次据禀上奏,对郑观应家族续加褒扬:郑文瑞(郑观应父)在本乡劝捐,并谕伊子郑思齐、郑观应、郑思贤等在上海、九江、汉口等处分头筹捐。郑观应倡议于上海,设局协赈晋、豫、直隶各省,最著善劳,募资尤巨。郑文瑞一门敦善,郑观应力辞奖叙。今郑文瑞义方教子,利济及人,一门好善之诚,尤足型方训俗。李鸿章据此奏请:俯准郑文瑞及伊子郑观应等姓名事迹载入广东省志并香山县志,藉示表彰而资激劝。光绪七年(1882年)皇帝降旨:“著照所请”。

图15 郑家大屋的“荣禄第”匾牌,卢嘉志摄

弃商从戎,盼从根本上救国

郑观应在赈灾活动中的巨大奉献,获得朝野的高度赞扬。但是,对这些局部的救助和暂时的行动,他并不满足。郑观应希望的,是要从根本上、全局上着手拯救这个国家。

1883年至1884年,上海金融贸易的投机日趋猖獗,导致股市崩跌,经济重损,洋务运动的主持者们也不能幸免。此时,郑观应被迫离开了上海和他曾经略的三间公司。1884年1月,郑观应弃商从戎,赴广东南洋,组织民团,筹集军饷,助广东政府开展军务。8月,在从新加坡返国的船上,传来法国攻占台湾基隆的不幸消息,郑观应的情思如滚滚江水,悲愤难平。一位相熟的英国人告诉他,“贵国如果不力求自强,不止一个基隆,千百个基隆也将被夺取”。那个英国人还说:“中国自强的办法,就是变法。像商改、矿务、工艺、轮船、铁路等只是富国,如能改旧法而行新法,开设议院,以达上下之情,立学堂以养文武之才,这一切都实行后,泰西各国惟俯首听命。”

郑观应听后,热血沸腾,彻夜难眠。他肺腑中积蓄已久的烈火,现已成为一座火山,在翻滚,在冲腾,他要把多年来的一切所见所闻,一切郁闷愤懑,一切铁血经历,一切呼吁主张,疾书出来,倾泻出来,呼喊出来,爆发出来。1885年,郑观应摆脱了太古洋行的商业轇轕,回澳门养病。

澳门的郑家大屋,仍是那麽的熟悉、亲近。院中那棵南洋蒲桃,阔叶舒展,遮蔽着南国的烈日;山坡一丛青翠修竹,摇曳生姿,等候着主人的到来。然而,美景当前,他无心欣赏;行阻运蹇,他不以为意。人们看到的,只是一张凝重的面孔,一个清臞的身影,在古树下,在老井边,在案头前,沉思,踱步,运笔,疾书。

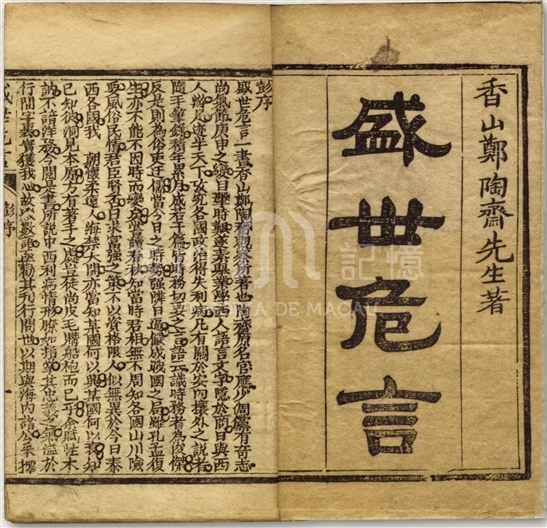

宁静的西望洋山,安逸的阿婆井人,可能几十年后才明白,在他们的身边,郑家大屋的主人,做出过什么惊天动地的事情:一个不屈的中国人,写出了一部震动中国政坛,孕育中国明天的巨著——《盛世危言》,为他多灾多难的祖国,奉上了热情、心血、智慧和生命。

《盛世危言》横空出世

从1884年,郑观应开始立意,酝酿,构思,写作;1892年,初稿完成;到1894年,《盛世危言》正式面世出版,历时整整十年。且看书中的重要主张:

体用兼顾。富强国家不但从兴办实业开始,学习西人,还要从革新体制入手。这就是“体用”同时并进,二者缺一不可。

反对专制。“国家积弱千年,在于怀私。怀私由于专制,只知利己不知爱国。 ”如欲反弱为强,必废利己之心;如要爱国,必变专制制度。

变法改革。“千古无不弊之政,亦无不变之法”,“政治不改良,实业万难兴盛”。如果不变法而求富强,如同“守株待兔,南辕北辙”。

立宪设院。“欲自强,必速立宪法,改良政治”,设立议院。民众必须参与政治,共同分享国家权利,并以议院制衡君权。

富强救国。“保民之道,莫先于强兵。强兵之道,莫先于富国”,“非富不能图强,非强不能保富”。

商战图强。“欲致富,必首在振工商”,“习兵战不如习商战”,“当今各国兼并,各图己利,藉商以强国,藉兵以卫商”。

废除科举。旧式考试“所学非所用,所用非所学”,“中国亟宜参酌中外成法,教育人材,文武并重,使各州县遍设中小学,各省设高等大学”。

字字铿锵,句句千斤,无需作出丝毫的解释和说明。千言万语一句话,“富强救国”就是道理,就是方向。郑观应的主张,直接明了,至精至湛,这是他半生投身洋务的丰富阅历所积,是数十载鏖战商场的血泪教训所凝。

千年的帝国,穷困的人民,世代忍耐着“君为臣纲”礼法的压抑,饱受着“农本商末”祖训的羁绊,他们太疲乏了,太麻木了,太饥渴了,太孱弱了。“富强救国”的呼喊,石破天惊,振聋发聩,给每个不愿做亡国奴的中国人,带来精神的食粮,生命的希望,前途的曙光。

思想影响几代当权者

《盛世危言》从1894年第一版面世,十多年来,前后二十个版本,共印刷了二十多万册,没有其他一本政论书籍可以与之媲美。人们争相寻找,先睹为快。《盛世危言》高能的穿透力,不仅到达帝国的肌肤,更直入它的腑脏。其强大的冲击波,不仅跨越了空间的界限,更飞跃了时间的长河。

历史的镜头像影片一样,在人们的眼前一个个掠过:在紫禁城的宝殿上,光绪皇帝正在认真阅读;在科考士子的客栈内,康、梁正在认真阅读;在南国澳门的医所中,孙中山正在认真阅读;在群山环抱的农舍里,毛泽东正在认真阅读⋯⋯

光绪皇帝1895年读了郑观应的《盛世危言》后,如获至宝,下令总理各国事务衙门将该书印刷二千部,分发臣下阅读。

康有为、梁启超接到《盛世危言》后,雀跃万分,与同伴们展开激烈的研究和讨论。

孙中山多次在澳门与郑观应交换并切磋对时局的看法,两人意见十分相近。1894年中山先生《上李鸿章书》内容与《盛世危言》一脉相承,而且郑观应更将孙先生文章收入《盛世危言》内。

青年毛泽东从亲戚那里借来《盛世危言》。书中那些介绍西方先进和改革的内容,闻所未闻,见所未见,使毛耳目一新,一下子吸引其全部注意和兴趣。他爱不释手,白天耕田,漏夜苦读,甚至把房间窗户遮起,不让父亲看到灯光。对于此书,毛读了又读,直至可以背诵。后来,毛泽东从家乡韶山到长沙继续求学,一直把此书带在身边。多年后,毛泽东向美国记者斯诺回忆,是《盛世危言》打开了他的头脑和眼界,“中华民族处于危急存亡之秋,黎民百姓生活在水深火热之中,我们莘莘学子正在有为之年,怎能株守家园,无所作为?”正是《盛世危言》,打开了毛泽东心胸眼界,启发了他的爱国思想,唤醒了他的求知欲望,激励他走出韶山,走向湘潭,走向省城,走向中国,最终,承担起改变中国命运的重任。

一本在澳门孕育并诞生的政论书集,居然掀起了惊天的思想波涛,激励并推动了中国几代当权者和领导人。这是中国思想史和出版史上的奇迹!郑观应,澳门的儿子,就是这个奇迹的创造者。

1901年,清廷宣布实行新政,郑观应深有感慨:“科学改章,广设学校,派留学生,讲武备,开议院,改律例,定商律,开报馆,译西书,改官制,设巡捕,广邮政,开矿山,行印花,用民兵,重农工,保商务,开银行,行钞票等,凡此皆二十年前余《易言》《盛世危言》分类论及。”

辛酉年羽化

不知是否由于遗传的原因,还是晚年修道的结果,郑观应享得高寿。他的好友、兄弟甚至妻儿都陆续先他而去。他曾经算得一签,于“辛酉年羽化”。

1921年初,郑以“老态益增”为由,提出告退的申请,但不获应允,仍以八十岁高龄当选为轮船招商局的董事。

初夏降临,骄阳似火。澳门郑家大屋外院花园中的那棵芒果树,早已黄金累累,满园飘香,等待着主人的品尝。然而,郑观应再没有多余的精力回家探望。6月14日,上海提篮桥招商局公学宿舍,在不倦奋斗了数十年后,他永远地休息了。这一年,正是“辛酉年”。

上海是郑观应步入人生的起点,不知是否巧合,也是其生命的终点,他大部分时间都在那里度过。然而,澳门这个小城,澳门的大屋,却养育了他,保护过他,照料过他,支持过他,更为他提供过表演人生活剧的重要舞台。

而他,也为澳门留下了永远的记忆和光荣。

浪淘沙(郑家大屋)

故宅位西湾,泉水潺潺,竹修树茂四周环,云影波光连海镜,气宇昂轩。

发聩振聋篇,“盛世危言”。崇德厚施救时艰,漫漫神州春报晓,天下为先。

郑家大屋

本文出自《澳门世界遗产》,该书之参考书目如下:

[1] 印光任、张如霖,《澳门记略》,广东高等教育出版社,1988

[2] 黄启臣,《澳门历史(上)》,澳门历史学会,1995

[3] 邓开颂,《澳门历史(中)》,澳门历史学会,1995

[4] 邓开颂、黄鸿钊、吴志良、陆晓敏,《澳门历史新说》,花山文艺出版社,2000

[5] 徐萨斯,《历史上的澳门》,澳门基金会,2000

[6] 龙思泰,《早期澳门史》,东方出版社,1997

[7] 施白蒂,《澳门编年史》,澳门基金会,1998

[8] 张习孔、田玉,《中国历史大事编年》,北京出版社,1987

[9] 刘芳、章文钦,《葡萄牙东波塔档案馆藏清代澳门中文档案汇编》,澳门基金会,1999

[10] (美)诺埃尔,《葡萄牙史》,香港:商务印书馆,1979

[11] (葡)萨拉依瓦,《葡萄牙简史》,中国展望出版社,1988

[12] 王文达,《澳门掌故》,澳门教育出版社,1999

[13] 李鹏翥,《澳门古今》,三联书店(香港)有限公司及澳门星光出版社,1993

[14] 唐思,《澳门风物志》,澳门基金会,1994

[15] 章文钦,《澳门历史文化》,北京:中华书局,1999

[16] 汤开建,《澳门开埠初期史研究》,北京:中华书局,1999

[17] 章文钦,《澳门诗词笺注》,澳门文化局及珠海出版社,2000

[18] 夏东元,《郑观应集》,上海人民出版社,1988

[19] 易惠莉,《郑观应评传》,南京大学出版社,1998

[20] 《纪念郑观应诞辰一百六十周年学术研讨会论文集》,澳门历史文物关注协会及澳门历史学会,2003

[21] 陈炜恒、李锐奋、谭志胜,《澳门庙宇》,澳门民政总署,2002

[22] (葡)Maria Regina Valente,《澳门的教堂》,澳门文化司署,1993

[23] (英)埃米莉.科尔,《世界建筑经典图鉴》,上海人民美术出版社,2003

[24] 林家骏,《澳门教区历史掌故文摘》,澳门天主教教务行政处编制,1989

[25] 顾卫民,《中国天主教编年史》,上海书店出版社,2003

[26] 余三乐,《早期西方传教士与北京》,北京出版社,2001

[27] 王亚平,《修道院的变迁》,东方出版社,1998

[28] 汪前进,《西学东传第一师利玛窦》,科学出版社,2000

[29] 陈亚兰,《沟通中西天文学的汤若望》,科学出版社,2000

[30] 王冰,《勤敏之士南怀仁》,科学出版社,2000

[31] 李向玉,《澳门圣保禄学院研究》,澳门日报出版社,2001

[32] 吴伯娅,《康雍乾三帝与西学东渐》,宗教文化出版社,2002

[33] 沈定平,《明清之际中西文化交流史》,北京:商务印书馆,2001

[34] 郁龙余,《中西文化异同论》,北京:生活.读书.新知三联书店,1989

[35] (法)安田朴、谢和耐,《明清间入华耶稣会士和中西文化交流》,巴蜀书社,1993

[36] (意)利玛窦,《利玛窦中国札记》,北京:中华书局,1997

[37] (美)邓恩,《从利玛窦到汤若望》,上海古籍出版社,2003

[38] 《文化杂志》,澳门文化司署/文化局

[39] 《澳门杂志》,澳门新闻局

[40] Lilliam Benton, Encyclopedia Britannica, Vol3, Encyclopedia Britannica, INC.

[41] Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, Editorial Verbo, Lisboa, 1965

[42] P. Manuel Teixeira, O Seminário de S. Joséde Macau, 1976

[43] J. M. Braga, Início do Seminário de S. José, Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau,1941

[44] P. Manuel Teixeira, Leal Senado, Leal Senado,1978

[45] R. Beltrão Coelho, Leal Senado de Macau, Arquivo Livros do Oriente,1995

[46] P. Manuel Teixeira, Teatro D. Pedro V, Fundação Oriente,1993

[47] P. Manuel Teixeira, Cem Anos de Vidado Quartel dos Mouros, Macau Imprensa Nacional,1974

[48] P. Manuel Teixeira, O Farol dea Guia 1865-1965, Boletim Eclesiástico da Diocesede Macau,1965

[49] Leonel Barros, A Capelaeo Farol da Guia, Tribuna de Macau, 5 Jul.1986

[50] Jorge Graça, Fortificações de Macau, Instituto Culturalde de Macau

[51] Armando Cação, Unidades Militares de Macau, Gabinetedas Forças de Segurança de Macau,1999

[52] P. Manuel Teixeira, A Polícia de Macau, Macau Imprensa Nacional,1970

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)