澳门的街牌1,一直是城市最具特色的标志,这件写上中葡两语的瓷砖街牌,不但告诉我们所处的街道,更提醒我们身处在澳门。不过,澳门是甚么时候开始竖立街牌?最早的街牌又是不是瓷砖街牌呢?不同时期的街牌又有怎样的特色?

图1 高士德大马路的旧式石街牌柱和回归后的瓷砖街牌柱。劳加裕摄及提供。

街道牌的诞生

若要追溯早期的官方街牌,那就必须要提到亚马喇(João Maria Ferreira do Amaral)总督在1847年2月23日向议事公局(澳门市政厅)发出的命令2。亚马喇要求议事公局为澳门城区内的各条街道竖立街牌和门号牌,规定街牌采用黑底白字的样式,而门牌必须挂在每座房屋的大门上,并且分为单双数的门号。若果街道是没有街名,或是使用非葡文的街名,议事公局必须重新命名街名,并在发布前先得政府的批准。

图2 1847年2月27日的《澳门政府宪报》中,亚马喇总督下令设置街牌和门号牌。

为何亚马喇急于制定街道名和门牌号码?过去,澳门一直没有严谨的人口和街道管理,也没有强制要求街道和门牌号,但随着亚马喇推行殖民管治,必须命名城内的街道,并为住户和商铺制定门号,以便日后推行征税和管理措施。因此,亚马喇的命令可算开启政府对街道的现代管理。

就这样,议事公局不久在澳门城内的各条街道竖立黑底白字的葡文街牌,它们的色调与里斯本阿尔法玛区(Alfama)的街牌几乎是一致的。阿尔法玛区是里斯本最古老的街区,不但保留古旧的教堂和城堡,街区也由狭窄和无序的街道组成,亚马喇选择使用阿尔法玛区的街牌设计,或许就是希望把澳门的风景变得像里斯本一样,使这里变成一座葡萄牙人管治的城市3。然而,至今仍未有发现亚马喇规定的街牌,所以其实际外观、物料和设置方式都是个谜团。

探寻早期的街牌

尽管亚马喇总督在1847年规定街牌的样式,但街牌的样式一直是五花八门,不论是材质、形态或设计,几乎没有任何规范。

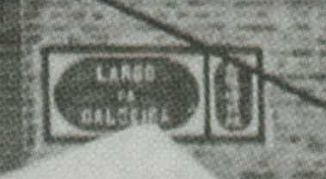

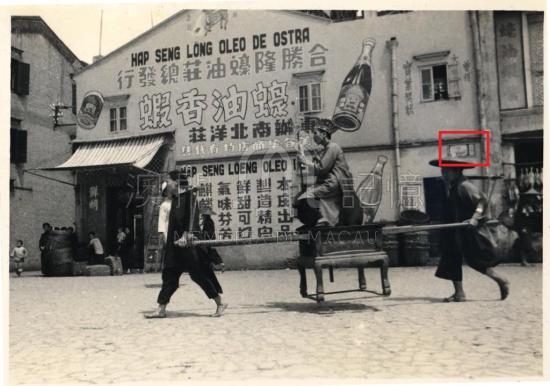

在十九世纪末内港的旧相片中,我们隐约看到白眼塘前地(Largo da Caldeira)4,若果仔细地观察,大家会发现一间房屋的墙上嵌了一块街牌。当时,街牌上已采用中葡双语的设计,左面较大的空间为葡文街名,右面较小的空间为中文街名(相信考虑当时中文文书从右至左阅读),这种设计与回归前的街牌相差无几,不同的地方是中葡文字的背后都有一个圆形或椭圆形的图案。另一块同类的街牌也见于大三巴石级(Escada de S. Paulo)5,那块街牌嵌在牌坊前的建筑墙壁上。

图3、4 十九世纪末白眼塘前地的街牌(图片来源:Cecília Jorge and Rogério Beltrão Coelho. Álbum Macau 3: Sítios, Gentes e Vivências (Macau: Livros do Oriente, 1993), p. 33)。

图4、5 大三巴石级的街牌(图片来源:Rogério Beltrão Coelho. Álbum Macau: 1844 – 1974. (Macau: Fundação Oriente, 1990), p. 57)。

虽然亚马喇意图藉着抹去非葡文街名来强调葡萄牙人的殖民管治,但随着十九世纪后期华人人口的增长,中文街名不但没有除去,反而被澳葡政府保留和采用,而街牌上葡文占多、中文占小的空间设计,也向人们表示葡萄牙人在澳门的殖民统治的地位6。

除了这类澳门旧城区的街牌,澳门在十九世纪后期也出现一种石制街牌,一些仍可见于澳门的街头。从现存的石制街牌可见,这类街牌只竖立在十九世纪中叶后在澳门城墙外开辟的新街道,由于城外的街牌不像城内的能嵌在墙壁上,加上考虑耐用的因素,花岗石成为这些新街道名牌最合适的材料。

在望厦体育馆旁的有一件大石,上面除了刻有葡萄牙王国盾形徽号,还有“Rampa dos Cavaleiros”(马交石斜坡)和1847年,正好是亚马喇向城外开辟马路的时间,它不但是记录道路开设的年份,更是葡萄牙人城外扩张的标志,而这块巨石也具有街牌的功能。随着葡萄牙人进一步占据澳门半岛,新的石街牌也伴随新街道出现。

图6 望厦体育馆旁的刻有葡国徽号的石块(望厦马交石斜坡旁),上刻有葡萄牙国徽、设置年份和马交石斜坡的葡文街名。劳加裕摄及提供。

澳门博物馆曾展出四件古老的石制街牌,有拱形马路(Estrada do Arco)、东望洋斜巷(Rampas da Guia)、若宪马路(Estrada do Visconde de S. Januário)及加思栏马路(Estrada de S. Francisco),并刻有1872年的年份,它们是一块长方形石碑,石上刻有一个写上葡文街名的框,而街牌上的箭嘴刻有它的设立年份。在烧灰炉炮台下的“民国大马路”(Avenida da República)街牌同样是一块石碑型的街牌,上面刻有葡文街名和开辟年份,但在造型与1872年的系列略有不同。另外,高士德大马路(Avenida da Horta e Costa)的街头和街尾也各竖立了一座石柱型街牌,但只刻有葡文街名。

图7 1872年设置的加思栏马路石街牌。劳加裕摄及提供。

图8 1911年设置的民国大马路石街牌,位于烧灰炉炮台下。劳加裕摄及提供。

瓷片和水泥的街牌

踏入二十世纪,澳门的街牌开始采用新的材料来制作,分别是水泥和瓷砖。

从现有的记录得知,葡式瓷砖街牌最晚出现在1920年代。在1925年,议事公局(澳门市政厅)向一名葡萄牙人定制400件蓝色和白色的瓷片,用作制造新街牌7。当时,葡式瓷砖街牌沿用左为葡文、右为中文的设计,色调为白底蓝字,但当时街牌的蓝色边框只有简单的线条,而中葡文之间用一条双头箭的线分隔。后来,边框变为今天所见的像花卉般略为弦形的线条,保持简洁设计的同时,也突显街牌的独特风格8。

另一种材料是水泥,虽然澳门在1886年已有青洲水泥厂投产,但水泥在1924年才使用在铺路,而水泥街牌也随之成为新的街牌材料9。除了材料上的改变,水泥街牌主要采用新的设计,街牌的空间是中葡街名各占一半,上为葡文街名,下为中文街名。这种设计与今天的街牌相似,但不同之处有二:第一点是中文街名沿用传统中文的右至左阅读方式,第二点是葡文街名在上方,呈现葡萄牙人主导的政治地位10。值得一提,一些水泥街牌是采用瓷砖街牌的左为葡文、右为中文的设计,如白鸽巢前地的水泥街牌。

整体而言,这种街牌带有强烈的现代风格,装饰使用毫不花巧的简洁设计,让人一目了然地得知自己身在何处。

图13 现存在福安台的水泥街牌。Wallace Chan摄及提供。

图15 白鸽巢前地的水泥街牌,有别于葡文在上、中文在下的设计,它使用瓷碑街牌的左为葡文、右为中文。Wallace Chan摄及提供。

在1970年代,瓷砖街牌和水泥街牌均见于澳门街头,两种街牌各有优缺点:瓷砖街牌的优点是字迹不容易褪色,但因为使用瓷砖拼成,相对地容易剥落。水泥街牌则经得起长年风吹雨打,但字迹可能因长期洗刷而模糊11。在回归前,澳门街牌的样式逐渐地统一使用白色底、蓝色文字和边框的瓷砖街牌12。不过,街牌上对字体、字距、字型和颜色等细节可能因人而异,特别是中文字体,每个制作工人采用不同的书法字体,使当时的街牌有着远观相似、细看有异的时代特色。

图16 河边新街的街牌,采用左为葡文、右为中文的设计。劳加裕摄及提供。

回归后的街牌

在2002年,澳门街牌再次迎来一次大变化。新的街牌沿用葡式瓷砖制作,但改为双语水平设计,中文街名在上,葡文在下,中间有一条分界线13。此外,街牌上的各种设计在电脑的帮助下统一标准:整件街牌由八块瓷片组成,分为上下两列(即上下各四块瓷片),每块瓷片的面积订为十五平方厘米,而中文字采用“全真楷书”字体,葡文则使用“Arial Narrow Style”14。现时,街牌已经使用电脑设计,按照政府规定制作,不过,在“澳门历史城区”的街牌依然使用旧版的瓷砖街牌。

图17 高士德大马路的旧式石街牌柱和回归后的瓷砖街牌柱。劳加裕摄及提供。

结语:定位时空的街牌

回顾澳门街牌的演变,你会发现它不仅告诉所在的街道和位置,不同的街牌亦反映那个时空背景。早期的葡式石街牌反映澳葡政府在十九世纪中叶起推行殖民扩张,街牌也形塑澳门是葡萄牙殖民统治的意象。然而,澳门城市的人口以华人居多,政府无法如亚马喇所愿彻底去除中国元素,街牌因而使用中文和葡文街名,但在空间上仍然强调葡萄牙人管治的地位。在回归后,街牌成为澳门城市的一大特色,文化和旅游的产品常常使用葡式瓷砖街牌为创作元素。由此可见,细小的街牌既是我们在城市的定位,也定位了我们所在的时空。

注释

1. 本文仅介绍澳门的公共街牌,其他私人设立的街牌则不在文中介绍。

2. 《澳门政府宪报》,1847年2月27日第8号,第30页。

3. Cheong, Cheok Kio. “The Street Signs of Macao” (Master dissertation, University of Hong Kong, 2003), p. 46.

4. 按1957年“澳门市公共街道名册”所述,白眼塘前地原本坐落在“十月初五日街尾附近”。

5. 今耶稣会纪念广场。

6. Cheong, Cheok Kio. “The Street Signs of Macao”, p. 48.

7. Cheong, Cheok Kio. “The Street Signs of Macao”, p. 50.

8. Cheong, Cheok Kio. “The Street Signs of Macao”, p. 52.

9. Cheong, Cheok Kio. “The Street Signs of Macao”, p. 50.

10. Cheong, Cheok Kio. “The Street Signs of Macao”, p. 48.

11. 〈路牌年久多剥落有头无尾碍观瞻〉,《华侨报》(澳门),1974年8月25日,第5页。

12. Lopes, F.〈历史变迁中的澳门街道〉,载于林广志、吕志鹏编:《澳门街道:城市纹脉与历史记忆学术研讨会论文集》(澳门:民政总署,2013年),第262页。

13. Lopes, F.〈历史变迁中的澳门街道〉,《澳门街道》,第262页。

14. Cheong, Cheok Kio. “The Street Signs of Macao”, p. 68.

![萨拉沙博士马路[友谊大马路及苏亚利斯博士马路] 萨拉沙博士马路[友谊大马路及苏亚利斯博士马路]](/uploads\/images\/p0004188/20181129162202754.jpg)

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)