关联资料

更新日期:2019/11/16

沙岗地区之连胜马路,有短垣一列,绿竹出墙,铁门半开,颜题“竹林”二字,是即竹林寺,又名紫竹林也。小院闲阶,既雅而洁;佛堂僧舍,亦精且虔。地虽不广,境殊清幽。以故法事常开,香烟不辍。致竹林寺原址,本迺澳门之城郊,附郭之墦地。昔者,累累青冢,莽莽沙岗,自从同治年间,葡人辟路,迁坟毁骨,建屋成衢。迨至清末,此间有一道观,名祥云仙院者,其主持人蔡紫薇已无意潜修,有心相助,知紫竹林慈善会觅地建寺,迺将道观相让,玉成善举,遂成今之竹林寺焉。紫竹林慈善会之创办人坚性老和尚,原回广州华林寺妙证堂僧人,曾作白云庄长老,别号若木山人。精通禅理,欲阐扬佛法,迺独自来澳,另行筹建竹林寺。当时得澳中善信,如萧瀛洲、卢廉若、梁裕简、许尹琴、欧卓羣、陈纯甫、郑心斋、刘吉大等,连坚性老和尚,合共九人,每捐五百元,由文第士律师经手,组织紫林慈善会。于清朝宣统辛亥三年,即公元一九一一年,与蔡紫薇让得祥云仙院,稍事修葺扩建,创立竹林寺,而坚性老和尚,遂被推为竹林寺之首任住持。盖在中国之建筑而言,道观与寺院之型式,均崇尚翬飞鸟革,绿瓦红墙,无甚差别者。故该寺改建时,只将“祥云仙院”之匾额除下,易为”紫竹林”三字,便成现状耳。其道观时期之门联:“金天皆化日,玉洞露长春。”现仍在门傍,语气充满道教色彩。惟是当时祥云仙院,只属孤屋一进,室无傍通。其左右荒邻,或为野畦,或为菜塘,俱被土霸占据,坚性老和尚既改建竹林寺后,藉著当地洪恩教头护法之力,于是筑墙围地,辟苑连云,佛门为之光大焉。坚性老和尚,精医眼科,学自陈道人;兼擅丹青,喜附庸风雅,爱交文人画士。故当时之名画家罗宝珊氏,与之相交最稔,常寄寓寺中,为之策划助理该寺。罗宝珊又名宝山,号游戏山人。曾与当年之冯润芝、潘达微、何剑士、郑侣泉、梁觉幻、高剑父、高奇峰兄弟等,创办《真相画报》,名重一时。且冯润芝之哲嗣,亦在竹林寺披薙,法号戒闻,俱善写人物画,所以竹林寺内,现尚藏有各人之佳作不鲜。而当时之文人画士,咸多鹜趋;诗客名僧,常留鸿爪。如当年雪筠为圆晋事,来澳寓竹林寺。《百尺楼诗稿》有诗咏之云:“大教遭时劫,一肩负法来。居停青士宅;净业白莲台,僧老常关目;辩多不碍才。圆晋龙象演,相对话黄梅。”又如《微尚斋诗续稿》有《辛未七秩初度竹林寺作》之七言律诗一首云:“萧寺重来又一时,半天风雨正迷离。劬劳冈极思亲日;歌哭无端去国悲。自分浮生老江海;翻成浪迹混华夷。孱年浊世偏多病,冥想空山觅药师。”案竹林寺内所供奉者,药王菩萨也。

竹林寺

妈祖阁名攷:澳门妈祖阁,实即天后庙也,其门颜不书“天后庙”,而题“妈祖阁”者,盖亦有由也。溯澳门妈祖阁,原为在澳之闽潮人士所建。因闽潮人士,皆称天后为“妈祖”,而琼崖台湾等地,以及南洋羣岛一带之人士亦然。郑昭之《贡使入朝中国纪行诗》注释有云:“妈祖,闽潮土语天妃也。自郑和修祠立碑之后,奉使漂洋者,莫不虔敬天妃。今南洋各地皆有妈祖宫,与大伯公庙同其不衰,又天妃与协天大帝,关壮缪及舟神,皆舶人所崇拜者。凡舶中来往,俱画夜香火不绝。”于此可见妈祖宫之名,实为粤东沿海及南洋各地所奉行者也。又因闽潮人士以为若遇急难而呼“妈祖”,则灵效立应。赵翼之《陔余丛攷》有云:“台湾往来,天妃神迹尤著。土人呼为妈祖,倘遇风浪危急,呼妈祖则披发而来,其效立应。若呼天妃,则神必冠帔而至,恐稽时刻。妈祖云者,盖闽人在母家之称也。”所以澳中闽潮人士,欲得神灵,如响斯应,因此榜庙门曰“妈祖阁”。至于澳人习俗,间有不称其为“妈祖阁”,而呼其为“娘妈庙”者。则因有人传说:“天妃姓梁”,闽人间有称天妃为“梁妈”。娘妈庙者梁妈庙之讹也。至于普通人士,多呼妈祖阁为“天后庙”。古书则载称为“天妃庙”。良以神在宋朝兴化间,已有“妃”称号。至元朝之至元间,加封“天妃”。沿至清朝康熙间,晋封为“普济天后”。惟道家则称其为“英烈娘娘”。但未闻有称之为“娘娘庙”者。

妈祖阁名攷

聚龙社,在聚龙通津,迺一具有悠久历史性之社坛。短垣半壁,圆门一道,内奉社公。攷社公,为古之土神。疏云:“社,五土之神,能生万物者,以古之大有功者配之。”亦即今之土地。公羊传注云:“社者,土地之主也。”聚龙社者,即旧日澳门聚龙通津及关前一带所奉之土地庙也。不知建自何时,大抵迺前明所立。该一带地区,古称泗胜坊,为关口出入之孔道,码头上落之津梁,人烟稠密, 铺户栉比,常时招致火灾,盖旧时救火设备简陋,只靠多凿水井耳。清朝嘉庆时, 曾因连年火灾,故《香山县志》有云:“嘉庆二十四年,海防同知钟英,以营地关前连岁失火,凡岸上船上不许私搭篷寮,并禁填筑海傍官地建屋。”所以聚龙社内,亦曾树立一碑,载及此事。兹抄录该“聚龙社碑志”如左:“泗胜坊,迺阖澳咽喉之地,兼近海隅,铺户民居甚密。日前失火延烧,皆由无备之故也。兹奉周戎台尊论,阔坊义捐,鳅开旧井,疏通渠道,造码头,以便商民,以防火患,共仰戎台爱民若子之心。嗣后码头地段,不许摆卖及阻塞侵占,井傍不得洗身宰狗澣灌一切秽物,致防汲饮,如违禀究。嘉庆二十四年六月;值事:人和当、公和当、同盛当、同茂号、定合号同立。”由聚龙社碑志,可以知道在清朝嘉庆时,澳门之行政权,尚为中国官吏管辖也。

聚龙社

莲峰庙之天后殿,迺本庙之正座,堂皇宽敞,为全澳各天后殿冠。昔日中国官吏审事处,即林则徐尝驻节之亭阶,亦在殿中。玉阶重叠,梁栋纵横,宝座巍巍,香烟袅袅,两位金甲神,怒目攘臂,左右分立。威严肃穆,雕塑极工。盖即俗传之千里眼,顺风耳二神将也。据谓天后深居天府,常借此二神将作耳目,以援助苦难人民。而莲峰庙碑志中之《慈护宫序》尝云:“侧闻载货之舟,当风波震作,辄有祥云覆盖,赤火驻桅,其舟遂定。”所谓赤火,即天后遣二神将示异云。至于一般中国文献,对于天后两神将之灵异事迹,亦有如下之记载:《七修类稿》有云:“明成化间,绘事中陈询奉命往日本,至大洋,风雨作,将覆舟,祷之,有二红灯自天而降,遂得泊于岛上。若有人告曰,吾辈天妃所遣也。” 《广舆记》又云:“渡海者若遇怪风,舶将倾覆。当人膜拜天妃号救,辄有神鸟集桅上,其舟则镇定。”以故昔之航海者,倘遇风雨危急,祈天后。常见双鸟,或赤火红灯,驻于桅上,其舟遂安。咸认为是天后救生之信号,亦即千里眼,顺风耳二神将化身云。此等传说,虽属神话,原不足信者。惟是航海之人,在濒危没援之际,笃信天后,奋起精神,终能人事胜天。终而归功天后,传成美谈。故莲峰庙天后殿内,并塑此两神将,实亦有由也。

莲峰庙之千里眼与顺风耳传说

普济禅院内,有雅洁之地方,有幽美之环境,以故明清诗人,古今画客,皆寻胜而来,流连忘返,在院之妙香堂内,后花苑中,或吟诗,或写字,或作画,或抄生。如嘉庆时谢兰生之画坛,道光时鲍逸卿之诗社,抗日时期高剑父师生等之雅集,皆爱此禅堂清静,暂寄闲情,尺楮寸缣,至今犹在。斯人往事,盍略为分述之:谢兰生:字佩士,号澧浦,又号里甫,广东南海人。清朝乾隆五十七年举人, 嘉庆七年成进士,入翰林,迭主粤秀、越华、端溪、羊城讲席。阮文达督粤,重修广东通志,延兰生为总纂。为古文得韩苏家法,诗学大苏,画学尤深,笔势雄俊。 著有《常惺惺斋诗文集》、《北游纪略》,书画题跋,《游罗浮日记》等。嘉庆十三年曾与迺弟谢退谷等,常在普济禅院作画,院内妙香堂之扁额“妙香”二字,即兰生所书也。鲍俊:字宗垣,号逸卿,又号石谿生。广东香山县山场乡人。清朝道光二年举人,三年举进士,翰林院庶吉士改刑部山西司主事。以书法名于时,工诗词,能画梅竹。有别墅老榕一株,古干参天,故称榕堂。晚年主讲凰山丰湖书院。著有《榕堂诗钞》、《倚霞阁词钞》等。道光廿九年之沈米事件,鲍俊实为之主持者,故以后不敢赴殿试。尝与黄香石等结诗社于普济禅院内,现尚存所书大中堂悬客厅中也。高剑父:近代岭南画派之首创人,尝设春睡画院于广州,日寇陷粤后,避居澳门,常与其各弟子在普济禅院之妙香堂研究画艺,故各人留下作品于院内颇多。解放后剑父殁于澳门,其弟子如关山月、方人定、何磊等,皆联袂返国内,为祖国艺术效力。剑父有知,当含笑九泉也。

普济禅院之诗人尽客

迹删迺明末之志士,清初之高僧也。释名光鹫,后易名成鹫,迹删是其字耳。是广东省番禺县人。俗姓方,原名颛恺,字趾麐,为明朝举人方国骅之子,生于明季万历五年丁丑(一五七七),隆武时补诸生。父殁后,奉母罗浮,躬耕尽孝。当满清平靖二王入广州时,督学使者檄诸生,如不到试者,以叛逆论罪,颛恺誓死不赴,遁往鼎湖削发为僧,一向戎律精严,道范高峻。但母殁时,痛哭奔丧,一遵儒礼,虽俗僧讥之弗顾也。平生工诗能文,尤擅草书,一时名公巨乡皆盛誉之,争与往还。丁丑夏(一六三七),当移锡望厦观音堂。在观音堂曾赋诗《寄东林诸子》云:“但得安居便死心,写将人物寄东林。蕃童久住谙华语,婴母初来学鴂音。两 岸山光涵海镜,六时钟韵杂风琴。只愁关禁年年密,未得闲身纵步吟。”又赠剑平上人诗云:“避暑真宜地轴偏,欣将生计在林泉。弟兄聚会惟今日,松竹荫深异昔年。坐老青山添白发,吸干沧海种红莲。洛伽此去无多路,门外何须问钓船。”此二诗甚得澳人讽诵。 迹删晚年,掩关大通寺,致力著述。至康熙元年壬寅(一六六二)迺示寂。时年八十六岁也。遗著有:《咸陟堂文集》十七卷,《诗集》十五卷,《诗文续集》三卷,《鹿湖近草》四卷,《楞严经直指》十卷,《金刚经直说》一卷,《道德经直说》二卷,《庄子内篇》一卷,《鼎湖山志》八卷。现在普济禅院内,尚藏有其草书条屏,墨潘淋漓,笔意奔放,诚可宝贵之珍物也。

迹删和尚与普济禅院

莲峰庙正殿空阶之一座亭台,原是当年两广总督林则徐巡视澳门时,在此传见葡官之遗迹,盖林则徐于清朝道光十九年巳亥(一八三九)春莅粤禁烟,在六月三日焚毁鸦片后,仍恐英人及奸商将烟藏匿澳门,故于七月偕邓廷桢移驻香山,廿五日由香山到前山,廿六日清晨,统领将备管带弁兵,由前山整队出关闸,巡视澳门,检查华洋户口,并在莲峰庙正殿之亭台开堂,传见葡官,因当时澳门仍受中国管辖也,据林则徐之日记尝载云:“二十六日巳未,晴,卯刻由前山南行十里,曰莲花茎,盖澳门三面当海,北面一山峙于海中,曰莲花峰,山下长隄一道,北通前山,如莲茎然,故名。于茎之中间横筑垛成数丈,以界华夷,曰关牐,设弁守之,甫出关牐,则有夷目领夷兵百名迎接,皆夷装戎服,列队披执行舆前,奏夷乐导引入澳,过望厦村,有庙曰新庙,祀关圣。先诣神前行香,在庙中传见夷目,与之语,使通事传谕,即颁赏夷官色绫,折扇,茶叶,冰糖四物。夷兵牛羊酒面,并洋银四百枚,入三巴门,自北而南,至娘妈角天后前行香,小坐,复历南环街,由南而北,凡澳内夷楼,大都在目矣。夷人好治宅,重楼叠屋,多至三层,绣闼绿窗,望如金碧,是日无论男妇,皆倚窗填衢而观……已刻出澳。午,回至前山用饭,饭罢,乃循来时路,向北行四十余里,申刻至雍陌,忽遇暴雨,仍憩郑氏祠,雨后山路难行。舆人不能前进,遂与邓制军同住,比豫厚庵由省城来,适亦至此,三人共饭,二鼓后,厚庵另借他祠,一宿,夜雨歇。”林则徐是次亲自莅澳巡视。是其焚毁鸦片后,更彻底进行禁烟工作。其反对外国资本主义,贩毒祸害中国之坚勇精神,令人钦敬。其在莲峰庙驻驿之亭阶遗迹,是值得保存纪念者。攷林则徐,字少穆,福建侯官人,生于乾隆五十年乙巳,嘉庆十六年成进士,历任淮海道,江苏及陕西按察使,江宁、湖北、河南等地布政使,东河道总督,江苏巡抚,湖广总督等。道光十九年受命钦差大臣,来粤禁烟。旋于七月廿六日莅澳巡视,卯刻来,巳刻去,匆匆头尾不过三时辰,在莲峰庙传见葡官,能以上国大宪姿态应付外交,甚为得体。其当时情形,可于其上道光皇帝奏折知之。兹节录原疏,俾资研究澳门历史者参攷:“奏为会同巡阅澳门,抽查华夷户口,传见西洋夷目,宣示德威,恭折具奏,仰祈圣鉴事。窃广东澳门一区,在广州香山县之东南……前山寨设有海防同知,暨前山营都司驻劄,再迤南十五里建有关牐一座,驻兵防守,为扼吭拊背要区。出关即入澳境。溯自前明许西洋人寄驻,岁输地租银五百两……于四月间曾檄委署佛山同知刘开域,署澳门同知蒋立昂,香山县知县三福,香山县县丞彭邦晦,仿照编查保甲之法,将澳内华民一体按户编查,毋许遗漏。并督同夷目搜查夷楼,有无存贮鸦片。旋据该员等查明户口造册呈送,计华民一千七百七十二户,男女七千零三十三丁口。西洋人七百二十户,男女五千六百一十二丁口。英吉利国僦居夷人五十七户……臣等因驱逐英国住澳奸夷,由省移驻香山,遂于七月廿五日自香山起程,廿六日清晨,统领将备管带弁兵整队出关。夷目若泽‧巴蒂斯塔‧德‧米兰达‧利马率领夷兵一百名,迎于关下,兵总四人戎服佩刀,夷兵肩鸟枪排列道左,队内蕃乐齐作。俟臣等舆卫行过,兵总领导夷兵蕃乐随行。至新庙,夷目若泽‧巴蒂斯塔‧德‧米兰达‧利马具手版禀谒。命之进见,该夷免冠曲身,意甚恭谨。臣等宣布恩威,申明禁令,谕以安份守法,不许存贮禁物,不许狥庇奸夷,上负大皇帝抚绥怀柔至意。该员点头领会,据向通事声称……等语。以手拄额者三,敬谨退出。臣等当即赏以绢扇茶糖等。并颁赏夷兵牛豚面腊数十事,番银四百圆,再辞乃受。臣等即入三巴门……经过三巴妈阁南湾各炮台,俱发一十九炮,询之澳人,称系该国大礼,以示尊敬,不轻举行。兵总率领夷兵,送至关闸,始行撤退……臣等巡视澳门之实在情形也……谨合词恭折,具奏伏乞皇上圣鉴,训示。谨奏。”右录自林文忠公政书卷六:《使粤奏稿》。

林则徐与莲峰庙

望厦村外,莲峰山麓,有先锋庙焉。虽短簷小瓦,浅殿低坛,犹具威仪。盖先锋迺保卫国疆之神,庙居郊外,所以示身先士卒者,而前山,湾仔俱有将军庙也。虽神道渺茫,犹象征当时保护国土之深意。按清朝蓝鼎元《粤夷论》有云:“粤东居夷,非计也。自明嘉靖间,划澳门畀红夷,种类不一,源源而至,筑城楼,设砲台,蜂房猬集,以长其子孙,奄有斯土,广州香山郊关之外,遂为鬼国异域之区矣。”因此清吏为防备边区计,迺移香山县丞驻望厦村,并设望厦汛兵营;于神,则立城隍庙于望厦村内。设先锋庙于望夏村外也。先锋庙,建自清朝道光年间,迺澳门最多事之秋。昔人迷信,寄祈望于神力, 是亦时人爱国之表征也。先锋庙所在地,往昔为莲峰海滨,水上渔民,船厂水寨,相聚而居,号芦兜城。时有坊人甘富者倡议建庙,得各船厂捐资,及梁孔记等乐助,不日而成。顾以庙号先锋,非祈禳之所,香火未免疏落。后得渔民组织炮会, 捐送海龙王神像,附祀于庙之偏殿。因水上居民,终岁在海上谋生,历尽波涛凶 险,且迷信者多,惟有默祝托庇于水神──海龙王,先锋庙之香火,遂告繁盛。昔年每当岁首,神诞建醮,搭棚高至十余丈,张灯结彩,热闹一时。迨后来该区填海辟路后,渔船货艇,俱不泊是间,该庙香火,因之沉寂。近且洋楼密集,将庙掩蔽,几令人不复知有先锋庙焉。

先锋庙

莲峰庙外之栏河右傍,尚有一石,平地隆起,渺小不高,殊乏景致,但当局围以铁链,伴以苍松,似甚爱护之者。如斯冥顽蛮石,究何德于人乎?查该石,前面勒一葡国国徽,并刻着“一八四八”数字。旧时之人尝呼之为“乞儿婆石”,或亦称之为“亚婆石”。但其形状不像人样,直视如公厕耳。盖昔之远行者,小解常多即之,后来始严禁绝。何以名之?顾名思义,原来昔有一丐妇,常听此求乞者。事缘公元一八四八年, 葡人兵头亚马勒(J.M. F do Amaral)曾将昔日通往关闸之小径,扩关成为马路,故于庙傍石上,刻看年份,并葡国徽志,以作纪念云。闻亚马勒好驰马,每于傍晚余暇,与副官驰骋于此马路上。时至该石处,常见有一老丐妇,蹲于石前行乞。故亚马勒定必驻马石傍,对丐妇稍为施与,例以为常。当一八四九年八月二十二日黄昏,亚马勒又与其副官莱特二人,照常驰骋于关闸马路上。当其行近庙前石傍,将钱币施与丐妇后,方回辔踏沙欲行,忽遇华人刺客七人。为首者姓沈名米字志亮,瞰亚马勒猝不及防,突出镰刀,砍落马下,并从下巴部份,将头颅割去。其副官莱特亦被余人围殴,负伤逃脱。当时只有丐妇在场唤救云。该事件详载在东华录之两广总督徐广缙上道光皇帝奏折,及葡人蒙特托‧地‧朱萨士之《澳门史(Historico Macao)》故今莲峰庙傍该石,视为历史遗迹,而南湾之铜马像,盖葡人纪念亚马勒所立也。

莲峰庙傍刻有葡国盾徽之石块

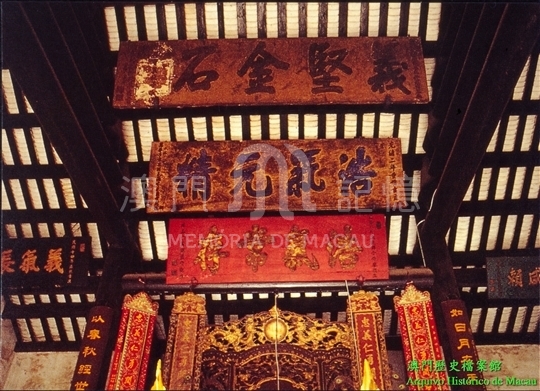

| 时间: | 建国之后(1949-1999年) |

| 1988年 | |

| 地点: | 澳门半岛--花地玛堂区 |

| 普济禅院(观音堂) | |

| 关键字: | 庙宇 |

| 宗教建筑 | |

| 牌匾 |

| 摄影: | 杜爱华 |

| 资料来源: | 澳门档案馆,档案编号: MNL.01.10j.Icon |

| 典藏单位: | 澳门档案馆 |

| 数位作品提供者: | 澳门档案馆 |

| 权限范围: | 澳门特别行政区政府文化局辖下 |

| 澳门档案馆授权澳门基金会使用。如需使用有关资料,需征得有关版权实体的同意。 |

| 资料类型: | 图片 |

| 照片 | |

| 彩色 | |

| 登录号码: | p0005451 |

尊敬的“澳门记忆”会员,您好!

感谢您长期以来对“澳门记忆”文史网的支持与信任。为持续优化会员服务质量与保障会员权益,本网站将自2025年4月28日起正式实施新版的《服务条款》。敬请各位会员详阅修订后之条款,有关内容可于以下查阅:

您已详细阅读并同意接受该等《服务条款》修订内容。

若您对本次更新有任何疑问,欢迎随时与我们联系。

感谢您一如既往的支持与信任,“澳门记忆”文史网将持续为您提供更安心、便捷的会员服务。

“澳门记忆”文史网 敬启

发布日期:2025年4月28日

使用说明

检视全站索引

“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;

“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;

“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。

已经有澳门记忆帐号了? 登入

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)