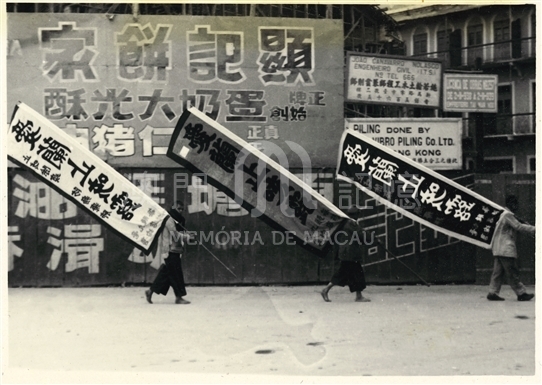

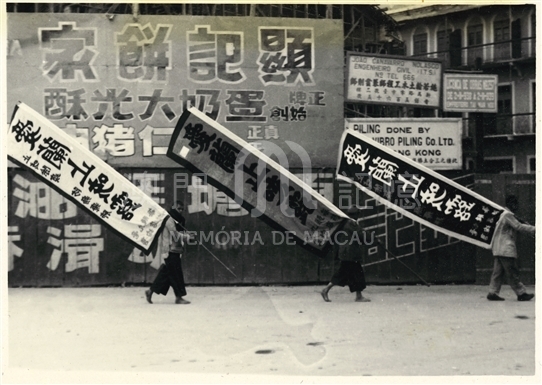

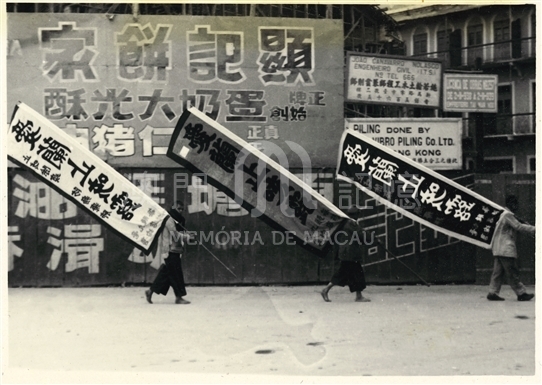

店號宣傳商品,僱人擔著商品旗幟,到處走動,仿如流動廣告。

關聯資料

更新日期:2019/11/16

店號宣傳商品,僱人擔著商品旗幟,到處走動,仿如流動廣告。

更新日期:2019/11/16

很多時候,我們介紹澳門歷史時,都會把焦點放在歷史悠久的“澳門歷史城區”及其他舊區,而澳門北區反而較少被提及,一來這是百年前才填海形成的新區,其歷史比不上三、四百年的舊城區;二來這裡屬於住宅區,本身缺乏精彩的故事。這次讓我們以北區的台山為舞台,講述這片土地的歷史吧!

台山百年(上)——澳門首個平民坊的誕生

九月十二日“新園地”(即《澳門日報》副刊(載《澳門掌故》關於“關閘馬路”內有一段說:“自從澳葡兵頭亞馬勒於一八四九年妄自宣佈澳門為無稅自由港,以與香港爭市場,竟封關我稅關,驅逐我關員。後來清廷為國庫稅餉收入計,迫得在關閘外設立拱北關。”云云,這些話,對於說明拱北關的設立,似乎有點距離,據文獻記載似乎是因為洋藥(即鴉片烟)緝私有關的。《清史稿》列傳二百二十二“赫德傳”說:“光緒十二年(一八八六),赴香港、澳門,條議洋藥稅釐併徵,並置關九龍、拱北。”當年兩廣總督對稅釐併徵,曾入奏反對的“光緒東華錄”光緒十三年(一八八七)三月條說:“癸己(引案:即初五日。)電諭張之洞等,香澳六廠歲收,為數無幾(引案:下文說,每年十餘萬。),該委員等賣放侵漁,利歸私橐,葡國以商民不便為詞,初議堅請撤卡,總理衙門(引案:即外交部門。)慮與貨厘有礙,飭赫德與葡再三辯論統歸(赫德)稅(務)司代收,該國始允照香港幫助緝私章程一體遵辦。其助緝辦法,凡由印度到港之洋藥,何船何人,若干數目,由港官逐日知照稅司,及出入口時,凡移存何棧,轉付何船,運售何口,又一一知照稅司會同稽察,稅司全數瞭然,線索在手,設關密邇,消息常通,澳、港內外更無殊別。此事往返辯駁經年之久,始允定議,並非改變前說,該督等於此中曲折並未知悉,何得謂與原議不符。……”由此可以反映澳葡在一八四九年封閉我澳門關前街的稅關後,可能撤往“香港六廠”的地方,到光緒十二年內因鴉片輯私的事,才正式設立拱北關。今日關閘外還有三廠的名稱,大約是“香港六廠”的遺留或是一部分罷。澳門跑馬場,原迺關閘馬路東面海坦,自從澳葡填海拓地,築成此一片幅員廣袤之場地後,由澳門賽馬會開闢作賽馬場所,每月舉行一次大賽馬,發售馬票,吸引香港遊客來澳遣興,極一時之勝。攷賽馬之舉,澳門原比香港為先。早在一八四零年,澳門已有賽馬舉行,不過未有建設完備之關閘路傍之跑馬場耳。是時衹在今之利宵球場及其鄰近空地,即昔所謂青草地舊址。香港賽馬會舉辦之一八四二年初次大賽馬,亦假此場地舉行。後香港賽馬場日漸設備完善,而澳門逐漸落後,終至停辦焉。迨關閘路傍之澳門賽馬場填竣落成,一切設備仿效香港,故每逢週日舉行普通賽馬,港客到澳觀賽亦極為踴躍。香港騎師到澳比賽,與澳門騎師競一刻之先登,蓋當時澳中亦養成一幫華籍騎師也。惜澳門賽馬,實賴港客支持,香港本有賽馬舉行,跋涉澳門,港客終漸零落,而澳門賽馬會不數年便告停辦矣。廣闊之澳門賽馬場因此空置,日久漸就荒蕪,澳中之潮籍農民,迺此利用此場地,竭力墾植,闢成方橫二百餘畝之菜田,養活百餘農戶。昔日奢靡娛樂之銷金窟,變作農副食品生產地,而澳門人民之蔬食亦有所利賴矣。關閘馬路西面,原屬內河水濱,蘆汀草澤,泥潭沙洲,雜錯其間;西江支流挾泥土而南下致河水黃赭,滚滚向外流,是稱濠江焉。初澳葡開築關閘馬路時,先令河濱之沙坵墳墓遷徙,繼則將河濱海坦,圍以土壩,使之漸成窪田,由是草寮茅屋,破艇漁寨,疏落參差,與對海灣仔之田舍相望,儼成對照。昔吳歷之《澳中雜詩》,有“海鳩獨拙崔農事,拋卻濠田隔浪斜”句,正合留詠此處也。自從民初以來,澳葡鑿蓮峰山,塞青洲海,於是此片窪田便填成一浩闊廣場矣。一九二四年後,澳葡興築內港,遂闢此區為工業區。顧以地處近郊,鮮人聚居,只宜作為製造危險品場地,因之爆竹工廠多設於斯。時有“台山爆竹工廠”者,廠址最大,工人最多,惜因一時失慎,爆炸焚如,造成澳門亙古未有之一場浩劫。而“台山”二字,成為時人之口頭禪,漸且沿用作該區名焉。台山區,經過一輪鬧鬼後,闃無人煙。後來澳葡將其闢為平民區,籌建平民屋數百間,建坊立碑,竟稱之為“巴波沙坊”云。攷該區原屬前山內河,本我國領海。據《香山縣志》稱:“查前山交界一帶內海,及澳門交界一帶河面,均自光緒十三年始,由署前山同知蕭炳堃分派船駐防巡緝。”顧以民國官吏,貪污無能,致使金甌坐缺,視清史亦不如也。關閘馬路,即指關閘門以南之一段蓮花莖。莖盡處有蓮峰山,山麓與蓮花莖接連處,即《香山縣志》所謂:跗萼連蜷者也。澳葡闢路後,稱之為拱形馬路。拱形馬路,實迺關閘馬路之始點,其首衝之三角形草地,正對關閘馬路及關閘。澳葡嘗置一石碑於其中,刻有葡文“一八四九年八月二十二日”等字樣,蓋所以紀念其澳葡兵頭亞馬勒之被殺日期。因當年沈米事件即發生於其鄰近之蓮峰廟傍不遠也。初澳葡填築外港與內港時,嘗欲就該處鑿通一小段陸地,俾外海與內河溝通,如一小運河然,如是則澳門半島成為一海島,由關閘馬路架一橋樑以聯系焉。後填海工程變更計劃,不再擬將蓮花莖截斷,已築成兩岸之運河石壩,遂改作黑沙環上漁艇之避風塘焉,稱黑沙灣船塢。自從前山內河,我國近年曾築一隄壩,橫斷西江之水,故青洲內河便變成竭源死水。而澳葡近年之繁榮澳門計劃,開發青洲地區,亦有重在關閘附近鑿通一水道,溝通外海與內河,使黑沙灣之海水,運通內河之擬,但計劃衹是計劃,實行便覺難行也。現在黑沙環船塢亦被填堵,建築洋樓,而青洲及台山區亦擬建築平民樓宇,行看關閘馬路兩傍,洋樓相望,盡改舊觀矣。海名紅黑,關號飛砂,森嚴閘口,駐有姆差鬼卒;猙獰面目,都是鐵面銀牙。傳聞如此,果屬恐怖區域,原迺古人所指之澳門關閘者也。據嘉慶時,鍾鳳石之《澳門雜詩》有句云:“大島飛砂出”,又云:“兵鬼黔於黑”,且註稱:“澳門一島,狀如蓮花,香山盡處,有路名關閘沙。直出抵澳,若蓮莖焉。其兩傍為內外洋,水分二色,內紅外黑,亦曰紅黑海,有關曰飛砂。”蓋蓮花莖本屬砂隄,關閘在澳門之北。北風陡起,飛砂迷目。澳葡自佔關閘門後,另築新關閘,常駐非兵或印差以守之。非兵及印差俱膚黑而齒特白,故有鐵面銀牙之謂耳。憶昔澳中有某富紳,其先祖迺鄰近鄉人,以洋務起家,既富矣則謀身貴,遂厚捐獲篆上海道。清朝之上海道,迺國中之最肥缺也,由是益富。權者瞰其財,故系以貪污之罪,論謫戍,其祖不惜隆賄運動,卒貶往紅黑海,飛砂關,與鐵面銀牙之姆差鬼卒為伍。法令皇皇,聞者皆為之握汗;而不知其賴金錢魔力,實將其遣返澳門鄰近之故鄉云。所聞如是,確迺清朝官場中有關澳門關閘之一段笑話也。蓮花莖,原是濠鏡墺津樑;關閘門,舊迺香山縣門戶。花般地型,水流史蹟,俱堪國士登臨,騷人題詠者也。故明清以還,過此者或觸一時之感,或興懷古之思,或睹猾夏蠻夷,矜立豐碑鐵馬;或傷千秋城闕,竟陷荊棘銅駝,因而為詩為文,不鮮可誦者。茲略舉數則,以見一斑何如?明末清初時,亦儒亦釋之屈翁山詠蓮花莖有句云:“路自香山下,蓮莖一道長。”清初詩畫名家吳漁山,來澳居三巴寺,嘗詠過關閘詩:“關頭閱盡下平沙,濠鏡山形可類花;居客不驚非誤入,遠從學道到三巴。”《廣東文獻》載羅天尺詩句云:“澳口東風未易尋,蓮莖關外大洋深。”乾隆時陳官有詠蓮花莖句云:“貨通胡婦珠為市,白滿蓮莖屋作花。”又竹枝詞句云:“澳頭一直蓮莖路,儂是中間一朵蓮。”《澳門雜詩》汪兆鏞詠蓮花莖詩云:“北自前山來,沙隄平而直,路南一山聳,儼如蓮莖植。跗萼連蜷中,秀采森嵂崱,怪石高逾尋,惜之文字泐。裴𧙪一瞻眺,天然樹封域。”以上皆屬名士所題,其餘不勝枚舉,因錄以殿是章。

拱北關的設立

茨林舊地,茅屋毗鄰,幾處炊煙中,三巴殘照裡 ,儼如一村落然,此茨林圍也。茨林圍,原屬古濠鏡墺之慶盛坊,在舊三巴寺後,初為日本天主教徒逃澳避居之所。迨至一八三五年三巴寺遭焚後,日人亦被逐,當時我國勞苦大衆,迺將茨林圍範圍,擴展至三巴寺廢墟後部,聚衆而居,迄今已逾數十戶矣。各小屋分築於梯級之斜坡中,分上層、二層、三層、底層四列。最下之土牆間,尚留有昔日三巴寺之後門一道,可通新勝街也。茨林圍中,舊有一小廟,所以祀慶盛社神者,士人稱之為廟仔公。廟內一塾師在此訓蒙,常有十餘學生功讀,如村鄉之庠序然。約在三四十年前,始結束耳。今之宣明會大廈,即其舊址也。茨林圍之上為高園街,該處原迺小崗脊頂,故舊人名之為山頭頂。自從澳葡將大三巴列作古蹟風景區後,迺開闢馬路,並築一圍牆以作茨林圍之屏障,使與洋場相隔。於是茨林圍中之桑麻鷄犬,另成風格,履其地者,如入鄉村然。茨林圍,傳日人居是時,闢地植馬鈴茨以作糧食,如叢林然,故得此名。攷茨林圍之歷史,極為邃古。蓋日本人之來澳門,遠在明末萬曆年間(一五九六年)。於豐臣秀吉時期,日本大捕天主教徒,日人之信奉天主教者,已多逃居澳門也。日本於德川家康死後,再嚴禁日本天主教徒由澳返國者,如被捕獲,必處死刑,磔殺不赦,故流落在澳門之日本人,不能歸國,迫得聚居於茨林圍一帶。《澳門紀略》有謂:“以澳為逃逋藪者,倭也。”當年耶穌會教士興建三巴寺時,利用聚居於茨林圍之日本天主教徒,籍其人力物力廉宜,築成該寺。當時避居澳門之日本天主教徒中,不少為建築家及藝術家,故能建成此堂皇宏偉之建築物。三巴寺雖於一八三五年被焚,但其門壁巋然屹立,精美瑰麗,留存至今,尚為後人觀賞也。茨林圍內,現尚有一大井,迺昔時日本人所鑿者。當時聚居於此一帶之日本人,皆籍此井水供飲濯之用,故該井之闊大,敢稱澳中第一。今該井之半面,已為屋宇掩蓋,只留半面,仍可汲水,而茨林圍內之居民,未有自來水用者,仍利賴之矣。茨林圍內之茨林,自日本人離去後,早經剷除殆盡,今只有幾株離樹,數十人家,徒負其名耳。

茨林圍

鑄炮斜巷,此街名現在殆已被人遺忘矣,蓋該址今已改稱爲高可寧紳士街也。高可寧紳士街原迺西望洋山斜陂之竹仔室村故地,舊時斜陂上之平民窟宅,竹寮笪壁,百十人家聚而成村,號竹仔室村,固屬原來濠鏡墺中之一小村落也。自從葡人來澳後,佔領斯村。昔日澳葡素以擅鑄大炮名,曾在斯處設立一鑄炮廠。據葡人賈域沙(W.P.Kirwitzer)所編之《年扎一(Annual Letter)》稱:“一六二零年澳門已設立一所規模偉大之鑄炮廠名‘卜加勞’(Tarares Bocarro’s Foundry),嘗以銅炮及葡軍援助明室。”相傳該鑄炮廠由葡技師卜加勞主持,鑄就鐵炮及銅炮二種。蓋鐵炮始自華工,而銅炮則創自葡人云。因此澳門之鑄炮業,當時雄視遠東,運銷各國。惟因運輸大炮之船隻,每被荷蘭軍艦中途劫去。迨至一六四三年葡荷構和後,澳門所産之炮再暢銷歐洲及葡京。聞於英法戰爭時,英國名將惠靈吞(Arthur Wellington)嘗使用此等大炮,在半島戰役中,大顯神威云。後來歐美之軍械製造日精,而澳門之鑄炮術遂淪落伍。廠亦倒閉拆毁。徒存得其遺址鑄炮斜巷,後又爲貧民所聚居。嗣因澳葡整飾市容,改良西望洋山風景區,故將平民屋徒置於台山青洲,於是鑄炮斜巷闢爲馬路。時睹商高可寧曾建洋樓於此,遂名該馬路爲高可寧紳士街焉。

鑄炮斜巷

麻雀仔,在河邊新街,為貫通至三層斜巷之一橫街,澳葡稱之為安仿西圍。安仿西Francisco António Perreiro Coutinho,清朝乾隆二十年時的澳葡兵頭也。受當時小西洋使命來任,嘗治澳葡酋若些António José Teles 毀我關棚之罪,以檻車解若些返國,而歡結於清廷,獲若干利便。澳葡以其有功,因以斯圍名之,以作紀念耳。麻雀仔街口,其在河邊新街者,宛如店門,門楣上現仍懸一古老招牌,橫刻“萬奴行”三字,蓋該處原迺明末清初時之一洋行遺址也。此洋行佔地甚廣,拆毀後築成一街道,且於兩傍建有數十房屋。街之盡頭處,尚存有一門樓,在三層樓斜巷附近,作西式三角形門頂,此門樓必迺當時洋行之後門矣。攷萬奴行,為清初葡人萬奴卜加勞所創辦。據《澳門三百年(Macau Na Epoca Da Restauração)》稱:“萬奴卜加勞 Manuel Tavares Bocarroe 迺銅炮創製人伯多祿地卜加勞之子,於一六二五年至一六四五年之間,當鑄炮廠及彈藥製造廠經理。其出品精良銅炮及彈藥,銷運中國、日本、菲、印及歐洲各國。”按,鑄炮廠設在當年竹仔室附近之鑄炮巷,而製彈藥廠及銅炮銷售處,想在麻雀仔之萬奴行矣。昔日澳中之萬奴行,前臨濠鏡墺北灣之內港,後接紅窗門之古關卡,右為澳葡徵收稅務之司打口,左通竹仔室村接近鑄炮廠,實迺運輸銅炮及彈藥出口之利便地點。故其行務發達,銷貨雄視遠東,初時發明火器銅炮,中國亦利用之。如明末萬曆時,徐光啓嘗派人來澳洽購銅炮,以抗拒清軍者。據李之藻《為制勝務須西統乞勒速取疏》有云:“昨臣在原籍時,小詹事徐光啓奉敕練軍,欲以西統在營教演,移書託臣轉覓。臣與原任副使楊廷筠合議捐貲,遣臣門人張壽開關往購。至則澳禁方嚴,無由得達,具呈按察司吳中偉。吳中偉素懷忠耿,一力擔當,轉呈制按兩台,撥船差官送入澳。夷商聞諭感悅,捐助多金,買得大銅銃四門,議推善藝頭目四人,與傔伴通事六人,一同詣廣。此去年十月間事也……”至於運銷印度及歐洲各國之銅炮,當時每被荷蘭軍艦攫去。雖租用英輪載運,亦為其騎劫,故於一六三五年間,澳門所製之銅炮,無法輸出。迨葡荷構和後,直至一六四五年始恢復運銷印度及歐陸,而萬奴行之生意又轉蓬勃焉。惟科學進步,世界所用之軍火亦日漸改良,而澳門所產之銅炮及彈藥,以固守成法,遂成落伍。萬奴行之業務,因漸冷淡,寖且門堪羅雀,門前為人曬魚曝殼,雀麻羣來盜食,故有麻雀仔之稱也。

麻雀仔

紅窗門者,非紅色窗門之謂,實指一具有紅窗之閘門也。該閘門在舊日澳門大街南端,與澳門大街北端之石閘門遥遥相對,所以範圍古澳門街之租界區域者也。昔之居澳葡人,不識題門書匾,只知稱閘門之用石砌成者為石閘門;而對髹有紅窗之閘門,則稱紅窗門以識別耳。該閘門所在處,今稱紅窗門街。查該閘門原址,在昔紅窗門街與天通街之交接處,即今之蓬萊里口,閘門高拱,關卡附之,有汎兵與稅吏駐守。紅窗門街直貫閘口,為溝通澳門街與下環、媽閣等區之要津,所以至今葡文仍稱之為“Rua Da Alfandega“,即關卡街也。曩日紅窗門街商業繁盛,行人眾多,洋貨店、包辦館等林立,如新記、益昌等迺當時之表表者;更有數百年之老舖,如羅仁德堂黃紙筒茶藥店,至今猶在,迺今澳門最古之商店,為碩果僅存者。該街在昔日花事興盛時期,設有酒樓旅店,熱鬧異常,車水馬龍,笙歌徹夜,此不過是四五十年前事也。猶憶街中有一所集賢酒店,後改名為南園酒店,在公棧對門。因當時澳門尚未有電影院,電影發明亦不久,有西人嘗攜簡陋古老之電影機件等,在集賢酒店客廳中,架幕放演影戲,收費二毫及四毫,一時聞而來觀者甚衆,皆引以為奇,是即澳門電影業之嗃矢也。

紅窗門街

風順堂街,因有天主教堂名風順堂者。座落街中而得名。此街或被稱爲十六柱,亦因前曾有一座洋房,門前建有八對孖柱,故名也。攷風順堂原名老楞佐堂,或稱風信廟。據《澳門紀略》稱:“……西南則有風信廟,蕃舶既出,室人日跋其歸,祈風信於此……”攷十六柱之洋房,爲英國東方印度公司澳門支行之故址。據夏變之《中西紀事》載稱:“英國當康熙初年,即謀通商於澳門,但以海禁未開而止。迨至康熙二十三年,中國明令自開海禁,英國東方印度公司便到廣州十三行展開貿易。不久,更在澳門設立支行,購置别墅……”所稱别墅,即十六柱之洋房也。後英國東方印度公司結束,意大利神甫承受該址,開設無原罪工藝學堂。是時尚爲短垣孖柱,雙雙八對,一仍舊觀也。惟自改作慈幼中小學校後,今則門牆高築,雖仍有柱十六,但已非原來面貌耳。然澳人尚有沿稱此街爲十六柱者。清末時,十六柱洋房之左鄰,有一華式大廈,外則回字門口,内則四柱大廳,紗橱碧窗,堂皇絢麗,華筵夜夜,絃管宵宵,蓋此迺往日澳中豪紳巨賈之俱樂部——“宜安公司”也。戊戌變政前,康有爲到澳門活動,即在該處出入。及民國後,該宜安公司始遷往宜安街耳。龍嵩正街,末接風順堂,上有龍鬆廟,因是得名。蓋龍鬆廟原名爲聖奥斯定堂,據《澳門紀略》釋云:“龍鬆廟者,在澳西北。初廟就圯,或覆以蓑,鬅鬆如髯龍。後廟鐘不擊自鳴,衆神之,恢崇其製,仍呼龍鬆廟。”今街稱龍嵩者,實誤書也,舊本稱龍鬆街。攷龍鬆街,原迺舊日崗頂之斜陂。在道光年間以前,該處均爲山區木屋,貧苦大衆之蝸居。自從一八四八年,澳葡兵頭亞馬勒當政,厲行拓展澳門市區,開闢馬路,遂强佔其地,遷拆木屋,築成現在之街道,並於斜坡上,刻置石碑以紀其年。該碑今仍立於龍鬆廟側之斜路傍,足資佐證。龍鬆街,現稱龍嵩正街。所謂正街者,市之中心區也。蓋葡文稱爲(Rua do Central)所以警察總署,前拱北税務司署、澳門電燈公司等,均曾設於斯也。當澳門未闢新馬路之前,該街商店林立,金銀飾店及嚤囉舖等,彼此相望,繁盛一時。所謂嚤囉舖者,即印度人或猶太人所設之洋雜商店也,兼營洋緞布匹等,婦女咸多趨之,因當時澳中尚少百貨公司之謂也。但如今已矣,嚤囉舖經已零落無存,各行店亦已他遷。只剩富户如龍家、李家等門牆依舊耳。

風順堂區

涼水井,古濠鏡墺之一小村也。因其有一涼水大井,故名。處於新橋田畔街之東,石牆街之北,數十人家,聚成一鄉。約於同治年間,被澳葡所據,闢街開路成:大井街,涼水街等。涼水井村之大井,所以異於別者,作四方形,井水乾潔凛冽,村人皆汲於斯,飲於斯,濯亦於斯。雖其附近另有一口鯉魚井,但不及其清且涼也。舊時涼水井村中,雖盡屬矮屋佃戶,惟能鑿井而飲,耕田而食,擊壤而歌,固自是一安樂窩也。聞清初康熙時,吾國名畫家吳漁山初抵澳門,未入三巴寺之先,亦曾寄居於是。故抗戰時期,嶺南派派畫師高劍父在澳時,嘗欲訪尋其遺跡,可惜雪泥鴻爪,杳不可覓。蓋已事隔二百餘年,滄海桑田,幾經變易矣。攷吳漁山,名歷,號墨井道人。清初常熟人。與王翬同學畫於王時敏之門,工詩,書法蘇軾,所繪宗法元人,刻意摹古,尤善學唐寅,但不襲其北宋面目。晚年入耶穌會,洗名西門,棄家來澳。聞其初至,駐涼水井村,後居於三巴寺第二層樓上隱修。及升司鐸後,返蘇宣教,至八十餘歲迺卒。其《三巴集》有自詠居澳三巴寺,眠食於第二層樓上,詩云:“第二層樓三面聽,無風海浪似雷霆。去來畢竟輸鷗鳥,長保羣飛入畫屏。”

涼水井

爛花園,座落在河邊新街與下環街之間,初稱新花園。其面積幅員廣袤,包括現在之下環街市、公共汽車廠及政府貨倉等地區。本屬私人物業,原有洋樓閘門之築,極盡園林草木之勝。且猿猴雀鳥,兼養並蓄;樹石花果,分栽雜植,洋場有此,亦足娛人者。獨惜時移歲換、漸且人去樓空,往日之高樓佳苑,都付與斷井頹垣,於是新花園變成爛花園矣。今稱之爛花園,只指新花園之一部份者,嘗闢作儲鹽之所,故又名鹽里,自開街道後,煤倉車廠,對宇望衡,無復見花園式廓也。攷爛花園,主人原是荷蘭籍。蓋昔日該區附近,多屬外人所居。其中一幢三層洋樓,式樣宏偉,門當上街,故現尚有三層樓街,三層樓上街及三層樓斜巷等街名矣。而爛花園中,舊有甜水井一口,為附近街坊衆汲食源泉,自從澳門自來水公司投承全澳專利後,始將該井填塞耳。爛花園之歷史,本甚悠久。當十六世紀西班牙統治葡萄牙時期,澳門葡政府仍能堅持獨立,不受西班牙約束。惟西班牙人未嘗不欲將澳門置於其下。故於一六三三年時,西班牙人曾在爛花園預刻一石碑,碑中之西文是:“菲臘四世皇朝,此炮台上尉蘇沙賈士度立石。時一六三三年。”按菲臘四世迺統治葡國時之西班牙王。西班牙人擬於澳中舉事後,以此碑樹於澳中之炮台者,後因失敗,而澳商迺於爛花園中獲得此碑,現移置議事亭樓下大堂壁間,作為歷史紀念物焉。

爛花園

| 時間: | 民國時期(1911-1949年) |

| 1925年-1941年 | |

| 關鍵字: | 廣告 |

| 招牌 | |

| 宣傳 | |

| 顯記餅家 | |

| 旗幟 |

| 攝影: | 若瑟‧利維士‧嘉德禮(Catela, José Neves) |

| 資料來源: | 若瑟・利維士・嘉德禮:《永不回來的風景 : 澳門昔日生活照片》,澳門藝術博物館,2001,第42頁。ISBN 99937-29-26-4 |

| 藏品所有人: | 澳門基金會 |

| 儲存地點: | 澳門藝術博物館 |

| 數位作品提供者: | 澳門基金會 |

| 權限範圍: | 如需使用有關資料,需徵得有關版權實體的同意。 |

| 語種: | 中文 |

| 英文 | |

| 葡文 | |

| 資料類型: | 照片 |

| 黑白 | |

| 電子資料格式: | TIF, 4168x2963, 35.34MB |

| 登錄號碼: | p0000007 |

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)