艾儒略是意大利籍耶穌會士,於1610年經印度果阿抵達澳門,1613年進入內地,先後到北京、開封、南京、杭州和福建等地傳教。進入福建後,建教堂二十餘所,受洗者上萬人,被當地擁教人士尊稱為“西來孔子”。

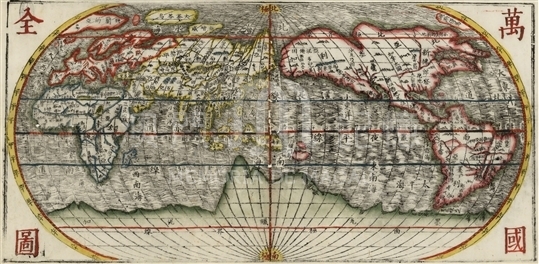

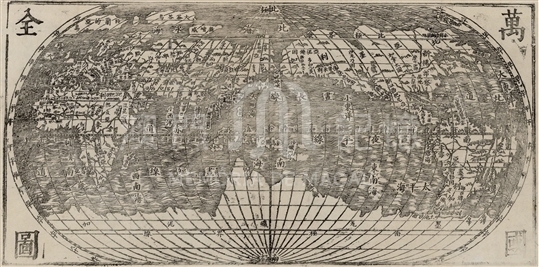

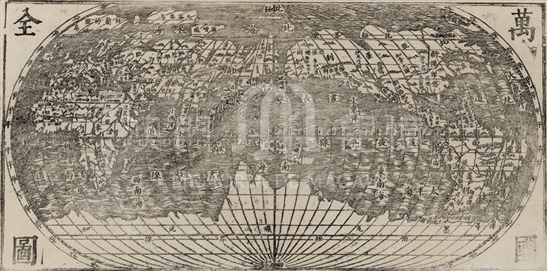

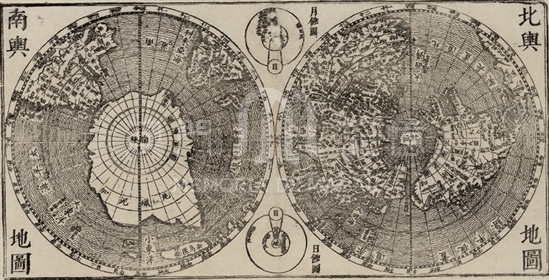

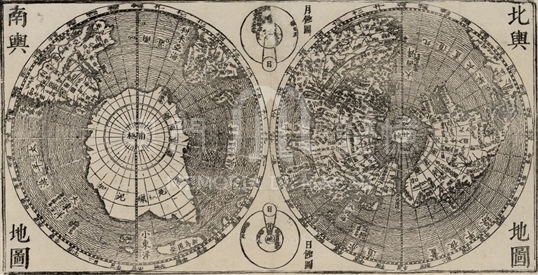

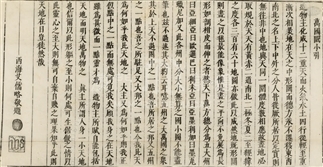

1623年在杭州期間,艾儒略根據奧特利烏斯的《地球大觀》以及龐迪我、熊三拔等人的編譯增補,完成了《萬國全圖》的編繪,將其收錄於《職方外紀》之中。其後該圖不斷重印,有多個版本流傳。此次展出分別為著色本和單色本,依照梵蒂岡索書號以下分別稱A本、B本。B本只著單色墨印,由三部分組成,上部引言,中部《萬國全圖》,底部為《北輿地圖》和《南輿地圖》兩個半球圖;A本在墨印上再著色,但去掉了B本底部的兩圖,只保留引言和《萬國全圖》兩部分。艾儒略在地圖的引言裡試圖用“天”的大小和不同層次向中國讀者講解地理概念和天主教教義,試圖打破天朝中心主義的陳舊觀念,激發和建立起晚明文人的“世界意識”。A、B兩本除標出中國十五省名稱之外,在中國陸地上還印有“大清一統”四字。1648年清軍已經穩定入閩局勢,第二年艾儒略去世,因此這兩個版本很可能在這個時期刻印。有趣的是,A、B兩本海洋部分兩版仍標為“大明海”;而B本的《北與地圖》中,陸地上印的是“大明一統”,海洋亦為“大明海”。據此或可推測,該清初本仍然沿用明刻版,只對局部進行了修改。

參考文獻:

[1]. 黃時鑒. (2011). 艾儒略《萬國全圖》AB 二本見讀後記. 黃時鑒文集3: 東海西海, 東西文化交流史(大航海時代以來). 中西書局,

273-280.

[2]. 鄒振環. (2011). 晚明漢文西學經典 編譯、詮釋、流傳與影響. 上海: 復旦大學出版社, 255-288.

關聯資料

更新日期:2019/11/16

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)