仁慈堂博物館位於議事亭前地仁慈堂右巷2號的仁慈堂大樓內,通過一條花園小巷抵達正門,沿着樓梯拾級而上即可到達。整座大樓約建於18世紀,19世紀時曾改建,1905年始成今天的規模。兩層高的建築為新古典主義風格,以白色為主色,屬於澳門慈善機構仁慈堂的物業,而2005年整座建築以澳門歷史城區之名被列入《世界遺產名錄》內。

仁慈堂原名“聖母慈善會”,是葡萄牙的民間慈善團體,由葡萄牙王后蓮娜於1491年8月15日在里斯本創辦。到1569年,葡籍傳教士賈尼路創辦澳門仁慈堂,成為澳門最早的慈善機構,經常賑濟寡婦、孤兒、貧病老人,並開辦了中國第一間西式醫院——白馬行醫院(醫院初名為“貧民醫院”,俗稱“醫人廟”,1974年結業),還在會下設有育嬰室、痲瘋院和老人院等機構。過往仁慈堂在中國文獻中被稱為“支糧廟”,“支糧”是指它屬下機構員工到該處領取薪金,而“廟”則是由於過往仁慈堂內設有聖堂,包括祭壇及聖像,猶如小教堂般,故合稱為“支糧廟”。

仁慈堂大樓1樓曾為澳門政府第一公證處(2016年遷往黑沙環政府綜合服務大樓),轉角處有一歷史石碑,是澳門市政廳1998年3月在羅結地巷1號發現的1569年仁慈堂附屬孤兒院石碑,2樓則是仁慈堂博物館,於2001年12月14日正式揭幕,門票的收益將用作仁慈堂的慈善用途。博物館內藏品以宗教或與仁慈堂發展歷史有關的物品為主,共有300多件,大部分均是來自仁慈堂值理會主席飛安達的私人珍藏,當中的瓷器展品對研究中國明清時期的外銷瓷,有很高的參考價值。

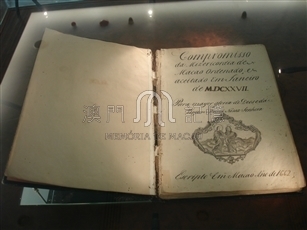

而最令人注目的展品是一部1627年草擬通過,1662年寫成的《澳門仁慈堂章程》手抄原件,內裡甚至連首頁的宗教人物圖案亦是手繪,它是該堂最早、保存最久的歷史文獻。其他較為突出的展品還有:創始人賈尼路主教的頭顱遺骨以及當年陪葬的十字架、賈尼路主教的全身油畫像、19世紀耶穌聖心像、18世紀葡屬印度時期的聖母及耶穌雕塑、前白馬行醫院的銅鐘及眾多印有耶穌會徽號(JHS)的陶瓷器皿等。這些展品不僅反映了仁慈堂在東西方文化交滙過程中所擔當的角色,同時亦反映出天主教東傳亞洲並在鄰近地區衍生的文化特色。

主展廳的左方是一間會議室,內裡牆壁掛放着捐贈人的畫像,無論一枱一椅都仍保留了20世紀典雅的佈置風格。從會議室往外走即能通到2樓的白色外廊,這裡擺放着墨綠色的桌椅,此外還有舊式的風扇在緩緩轉動。由外廊近窗處俯瞰便可看到有着黑色波紋狀圖形的議事亭前地一帶及噴水池景色。

關聯資料

更新日期:2020/05/19

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)