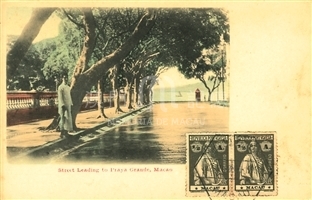

自从明嘉靖时,市舶移驻濠镜墺为泊口,各国商贾,多择斯处建设商行,于是繁盛起来,外人楼宇汹集,华绅富户相望,成为澳中之古洋场。

一六二二年,澳葡战胜荷舰进袭,驱使荷兰俘虏,在水坑尾与荷兰园相接处,建筑一度城垣,由大炮台横跨至天文台,中间辟一闸门,名“水坑尾门”,并自以为界。惟未得明朝当局同意,致被总督何士晋下令拆毁;旋复潜筑,又被海道副使徐如珂再毁,卒仍建回短墙一道。后至同治年间,才自毁之。今在水井斜巷,及天文台下斜坡,尚有断垣残堞遗迹,足资攷古。按《中葡外交史》载:

“澳城,天启四年为总督何士晋所隳。既而葡人又筑,又为海道副使徐如珂隳。”

又光绪时,署香山知县杨文骏之《查覆澳门新旧租界情形疏》中有云:

“水坑尾门、三巴门、沙梨头闸各门,均系同治二年毁拆。惟水坑尾东边界墙,至今尚有存者,亦陆续毁拆,改造洋房。”

水坑尾,原是茶丝贸易之区;大井头,实迺榕荫密布之地。众商行立,一井当前。井泉清而冽,商户汲于斯。该处虽仍属水坑尾街,但人皆另呼之为大井头。

大井头,是指由白马行口至近西街前之一段路。往时英、荷、西、法商人,多在此设立丝行及茶行,行厂非常广大,生意亦颇兴隆。直至鸦片战役之后,各行多或迁港,间或结束,其遗址遂为当时富户所购置,改营裘菟,于是建成巨第星布,广厦云连。如当年之萧家、鲍家等,其原址皆为丝厂;又如王家、叶家等,其原址俱属茶行。惟是白云苍狗,今又人事俱非矣。

大井头,在昔年澳门尚未有自来水设备以前,实迺该坊附近居民之食用源泉。自有自来水供应之后,该井遂被当局封禁,且将其填塞焉。

绿榕树下,石椅备陈,青草井前,钱练环绕,此为当年大井头之景象,为汲者休息之地,为过客歇步之区。自从澳葡拓展马路后,掘去巨榕,改植小树,划作安全岛,无复旧平台,一切皆易旧观矣。

水坑尾与大井头之划分,据《澳门市街名册》称:

“水坑尾街,由家辣堂街及近西街附近,即南湾街对面起,至肥利喇亚美打大马路,即东望洋街与水井斜巷之间止。此街由起首,至白多禄局长街止一段,中国人多称之为大井头。其余之一段,始称其本名水坑尾街云。”

往昔水坑尾之绿色洲,以大井头最为蓊郁。该绿洲又因竹园围横出,将其截为两段。南段榕阴井冽,固然水冷风凉;而北段亦有古榕六七株,蟠根蔽日,足荫行人者。自从澳葡改良路政,辟此处为双行车路线,于是锯去老榕数株,只余其三。三榕树适对高可宁住宅门前,堪舆家遂誉为三枝香云。不知该处原有六七株榕树,当年朝向王隶住宅,又作如何解释耳,足见无稽也。

水坑尾口,细井巷侧,某面包公司左邻,当年曾为杨鹤龄寓所。攷杨鹤龄迺老革命党人,晚清时与孙中山、陈少白、尤烈等发起推翻满清运动,被旧势力诬为四大寇。据《孙中山先生自传》云:

“余常往来于香港澳门之间,大破厥词,无所忌讳。时闻而附和者,有陈少白、尤少纨及杨鹤龄三人,非谈革命则无以为欢,数年如一日。故港澳间之戚友交游,皆呼余等四人为四大寇。”

及革命党推倒满清后,军阀乘之,杨鹤龄迺退休居澳。民初时期,犹常见其徜徉于水坑尾大井头间,喃喃自语,咄咄书空,终于抑郁以殁。

杨鹤龄初本居于近西街者,孙中山及革命党人,时常来往其舍,运械制弹,集议筹谋,都假此为秘窟。水坑尾坊,果为革命策源地之一欤!

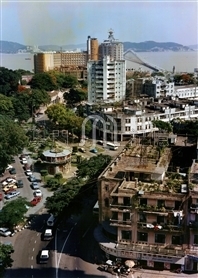

水坑尾坊近大井头处,有天神巷焉。今日虽属横街小巷,往昔原迺通衢要津。盖曩日澳中,洋务行口及西人住宅,多在水坑尾、大井头、南环等地;而营业市场及店铺仓栈,则在营地街、关前街、北湾一带。当时尚未有新马路等交通大衢,两处来往,唯藉天神巷出入,故天神巷上,西人男女络绎于途,古人多称西人为洋鬼子,因号天神巷为鬼仔巷焉。

天神巷,既为西人住区与商业市场之交通桥梁,出入必经之道。在旧澳门街中,可算繁盛要道之一。昔日无论巡游出会,军队操演,旅客车辆,婚丧仪序,都经是间,即西人主教之驷马高车,亦驻驾于此。当时澳中之富户,以其为繁盛街道,亦多卜居焉。如王禄、曹有、宋绅、何老桂、何老旺辈,皆在此大兴土木,经之营之。建成渠渠广厦,皇皇大屋,比邻接壤,对宇望衡。至今天神巷上段,犹是古旧建筑,次第连续也。

但今澳门市区扩展,马路开辟,西人散处各方,富户迁徙异地,交通有新马路,车辆亦不必经此,于是天神巷之交通地位,遂为时代所淘汰;而与宽衢大道相比,则更相形见绌。因此行人鲜到,已不为众所注意。甚至鬼仔巷之名,亦几为人所忘记矣。

水坑尾坊之白马行街,实迺古时澳城门外,各村乡民来澳入市之孔道。因其北端直冲澳城之水坑尾门,南端则与大步缆相接,可通往营地市区也。

早于一六九六年时,澳葡之第一任主教贾尼劳氏,曾于白马行街创立一所圣辣非医院,开亚洲最早用西法治疗之先河。因属天主教会所办,初时不免带着宗教形式,故众皆呼之为医人庙。澳葡亦以有此医院,名该街为医人庙街,或圣辣非医院街。但居住于该街之中国同胞,自然不喜此不吉利街名,适当时医院左邻,有一所英国渣甸洋行,迺代理白马牌威士忌酒者,门前绘有一幅白马广告画,异常触目,故人皆称此洋行为白马行,而该街遂亦沿呼为白马行街。后澳葡自知医院街名不雅,今迺改称为伯多禄局长街耳。

往日白马行街中,设有外国商行多家,规模宏大,经营贩运中国之茶叶或蚕丝出口。迨至香港开埠后,各洋行多结束迁往香港,其中一家大茶行遗址,后改建成一条余敦善堂围;另一家大丝厂遗址,后改建成一条柯传善堂围,由此可想当年厂行,占地之广袤也。至于该街中,当年亦有不少富户巨宅,如曹氏、何氏、吴氏等大屋,或改建作商店多家,或改建为基督教堂,沧海桑田,几经变易矣。

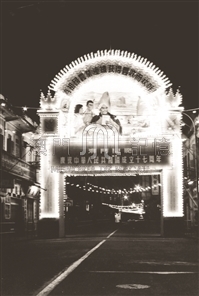

钓鱼台,昔日水坑尾坊之白马行街口。石台高筑,土栏前障,下有一大井,泉水清溢。以居高临下,仿如一钓鱼台然,故名。石级傍出,路通柿山斜巷口。台上有大屋两间,其中一间为三层洋楼,两翼前伸,屼然雄踞台上。该楼屋顶之旗杆,尝于辛亥革命推翻满清时,升起第一枝革命旗帜,为全澳同胞倡焉。

攷该座洋楼原迺“濠镜阅书报社”。当清末孙中山先生提倡反清革命时,澳中之同盟会会员,参照海外各处进行革命工作所采用之书报社形式,在此设立“濠镜阅书报社”。据《辛亥革命回忆录第二集》,澳门之老同盟会女会员赵连城忆述:

“在白马行街钓鱼台的一座三层大楼,成立了‘濠镜阅书报社’。该社由卢怡若以绅商资格,取得澳门葡政府批准立案,并向各界发动募款捐书。阅书报社成立后,即公开征求社员,又在社员中发展同盟会会员,那时同盟会也很重视青年工作。在过去积极参加反清宣传活动之“培基学校”学生中,有六人如:古桂芳、冯秋雪、冯印雪、区韶凤、何国材、和我(引者按:赵连城自称),首先被接受加盟。”她又称:

“当时支部的主要负责人,还有:卢怡若、刘公裕、陈峰海、刘卓凡、陈卓平、林了侬、梁倚神、刘大同等……那时阅书报社,实际上已成为同盟会的一个半公开的机关……阅书报社的工作,持续了半年多。后来广州光复,主要负责人都先后回内地,社的组织,便无形中陷于涣散云。”

钓鱼台介于水坑尾坊之白马行与大步缆街之间,台前道路亦为澳门南北交通之要道。台傍之柿山斜巷,原有水一道自柿山直下,横跨路中而达天神巷口之左方,渠面虽不甚阔,惟途人经此必须大步跨过,称之为大步缆。盖缆者,俗言跨步也。

或谓由天神巷口至卖草地路口一段,巷既狭窄,路又曲折,行经此者,常觉摩肩接踵,争先恐后,以避挤迫,大步缆之名,由此而来也。

姑勿论其因水渠阻道,抑或巷窄人挤,以致经此途者,均需大步跨越,而路政则实应改良。一九一七年,澳葡当局迺有拆修大步缆马路之举,拓展路面,因其路接板樟堂前地,故改称为板障堂街焉。

至于大步缆口、钓鱼台下之大井,于抗战后始被填塞;且于该址建成小型店铺一列,竟把钓鱼台掩蔽,不复见高台巨厦矣。

濠镜阅书报社之社址建筑物,今亦被拆毁。惜哉革命历史性之建筑物,已成废墟矣!

关联资料

更新日期:2019/01/15

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)