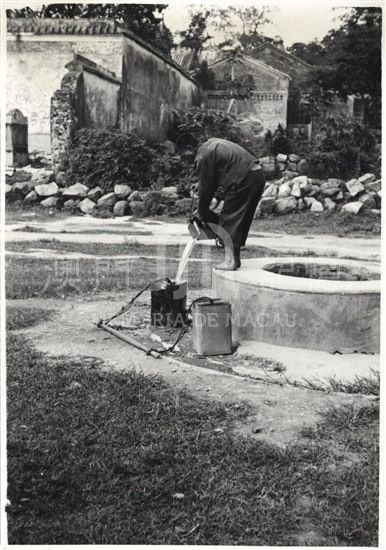

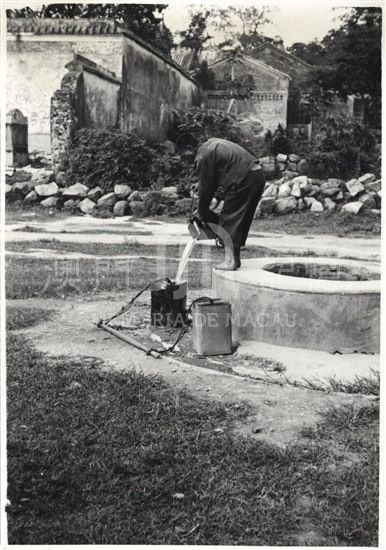

当年澳门水井遍设,居民在井旁汲水,挑担回家饮用。

关联资料

更新日期:2019/11/16

当年澳门水井遍设,居民在井旁汲水,挑担回家饮用。

更新日期:2019/11/16

在现代都市生活中,供水可谓非常便利,不论是洗澡、洗衣服、煮饭、清洁、饮用等,只要打开水龙喉,即可享用源源不断的自来水。然而,在自来水普及之前,澳门居民的用水日常与今天大相径庭。每天起床后,人们需要提着水桶到水井或山泉打水,再把沉重的淡水担回家。现在,让我们回顾昔日澳门居民赴井汲水的日子,了解澳门水井的历史吧!

水井往事:澳门居民赴井汲水的日常

新桥凉水街由青草街起至石墙街,是一条狭窄的静寂的长街,虽然不少旧楼改建成新厦,但仍有一些残旧低墙矮屋及木屋存在。不过,怎么也想不到这里原是澳门古村“凉水井村”所在地。往昔,新桥、三巴门区尚在“澳城”外,附近一带多属菜田,陇亩阡陌,一些低矮房屋各自聚集,自然成村。其中凉水街一带是“凉水井村”,聚居数十户人家。村中有两口井,一为大井,井口四方形,井水清凉,供村民饮用,村名也因此而来;另一口井,水质较逊。清代同治初年(一八六二年),“澳城”城墙被拆后,扩大城区,凉水井村辟街建屋,街道有大井巷、凉水街等。经过百多年迄今,古村早已湮没,而街道建筑也发生很大变化,不复旧时面貌。据《澳门掌故》谈“凉水井村”说,清代著名山水画家吴历由内地抵澳,未入大三巴修院前,也曾寓居凉水井村。吴历(一六三二至一七一八年),字渔山,号墨井道人、桃溪居士,江苏常熟人,自少已领受天主教洗礼。清代康熙二十年(一六八一年),他年近五十来澳,进入大三巴修院修读神学,晋升司铎,后返回江苏传敎。他著有《墨井画跋》(可惜有关澳门绘画全已失佚)《三巴集、澳中杂咏》和《墨井诗钞》,其中《澳中杂咏》收入吴历诗作三十首,内容均与澳门有关,反映澳门地理、经济、民情风俗等情况,是研究澳门的重要资料。

凉水街与画家吴历

澳门学中,有一个似乎已经盖棺论定、但疑点重重的问题,即所谓的“泥流泉”。作者将在仔细爬梳中外历史文献的基础上,就其词源与词义略抒己见,意在抛砖引玉。

从中外历史文献重考“Lilao/Nilao”与“亚婆井”的历史

澳门开辟了不少新街名街道,也有一些古街道街名湮没,“大井头”是其中之一,今已消失。清末维新派人士于一八九七年(清光绪廿二年)二月廿二日,在澳门创办周刊《知新报》,报头刊印的地址就是“澳门大井头第四号”。“大井头”是古街名,在今水坑尾街,由天神巷口至白马行口的路段。百多年,近天神巷附近,榕树丛生,古劲苍翠,浓荫覆地,设有石椅,供人休憩。这里有一口大井,水质甘洌清甜,当时还没有自来水设备,附近居民多来汲水饮用,故该处被呼为“大井头”,成了地名。鸦片战争前,大井头与白马行一带是外商云集之地,开设有丝行、茶行、瓷器行等商行,繁华兴旺。香港开埠后,这些商行陆续迁往香港经营,大井头才逐渐冷落,一些富商购买洋行遗址,兴建大宅,街名也改为“水坑尾街”。现今,这些旧楼古屋早已拆卸兴建高楼大厦,面貌大改,只有近竹园围口的一幢三层高旧洋楼仅存。该楼糅合中西建筑,颇具气势,豪华典雅,被列为保护文物建筑,也可见证大井头的变迁。记得五十年前[约1960年代],大井头地段两侧马路,中为宽阔的安全岛,设置花圃、椅櫈、小径,种植树木,中间仍有一水井,供淋花草之用。两旁两三层高的旧楼大屋,住宅居多,人车稀少,街道寂静。其后,有关方面改善交通,拆除安全岛,扩阔马路及行人道,路中横架电动扶手行人天桥,新厦又开设商铺,马路车如流水人如鲫,繁盛热闹。

“大井头”古老街名

妈阁区有街名为万里长城者,昔人或以为:由高楼街经人头井、妈阁街、妈阁斜巷,而至妈阁庙前地之遥遥长途,比诸为万里长城云;又或以为:由人头井至妈阁斜巷之一段路上,旧日山傍尚未建屋,可以仰望山巅,有夷城遗基,随山势高低绵延而止于妈阁庙侧,因此拟之为万里长城云。两说相传,仍以后说近乎情理。昔汪兆镛有咏澳中之万里长城诗云:“澳城固而庳,明代已毁壤。基阯犹可寻,纤儿昧边隘。地志亦有言,倚水以为界。长城称万里,自大诚狡狯。安得张许才,威棱慑中外。”攷妈阁山上之澳南夷城,与大炮台之澳北夷城,实不相联者,惟两城皆建自明季。据《澳门纪略》称:“澳城,明季创自佛郎机。万历中,蔡善继由香山令仕至岭西道,总督何士晋采其言,下令隳澳城。天启时,徐如珂署海道副使,澳夷奔告:红毛将犯香山,请兵,请饷,请木石以缮墉垣。如珂言于两府曰:此狡夷尝我也。已而夷警寂然,而澳垣日筑百丈。如珂遣中军戍澳,谕之曰:墉垣不毁,澳人力少也。吾助若毁,不两日,冀除殆尽。”《香山县志》亦称:“澳夷所居地,西北枕山,高建围墙,东南倚水为界……澳城固而庳,明所毁余也。今在聚卢中,与西北围墙不相属。”按今妈阁街上之所谓万里长城,其遗基已渐被毁灭,惟余西望洋山上,尚存断垣片块,足资历史之研究耳。人头井原名亚婆井,或称龙头井。该处因井得名,尝自城一坊,故“澳门市街名册”载云:“人头井,此名指本市西望洋山山北斜坡一小区,包括亚婆井街、龙头里、亚婆井围及亚婆井斜巷等。”该处山上本有一山泉,水冽而甘,为澳中之名泉,与二龙喉山水齐名。据《香山县志》记云:“澳山泉:曰大龙泉,曰二龙泉,曰小龙泉,俱在东望洋寺右。曰山水泉,在西望洋山下,皆水自石出,清冽甘美。”攷山水泉,原在高山之上,古人登山汲水,颇为艰苦。溯自宋末元初,有一老妇违难来澳,避居泉之附近,见人上落山径,担水辛劳,因自出资雇人,凿山引水而下,筑基贮水,汲者咸便,人皆德之,遂呼此泉为亚婆井。明季,葡人来澳,加意增修该泉,导以铁管,饰以龙头。故人又称之为龙头井。迨及清朝,龙头日久毁坏,乃易以石雕人首,泉由口中喷出,所以人又称之为人头井。该区一带,因是得名。澳门昔日未有自来水设备,居民用水,唯赖山泉及井水,后更藉水艇载运银坑山水来澳供食。及自来水管敷设后,澳人不致凿井而饮耳。约在卅年前,人头井之石基围墙日久失修,突然坍下,死伤多人,泉亦由是毁坏。澳葡因已有自来水应用,毋需此泉,将之堵塞,该泉遂绝。龙头左巷,在亚婆井街之傍,太和石级之上,乃一古老街道,有百年陈旧大屋,澳中显赫一时之郑家在焉。阀阅之家,自然门高狗大,其郑氏门首之门官土地神联,敢称为澳中各家之最长者。其联云:“祀门官祝添福添禄还添寿;敬土地庇生财生子又生孙。”入门经过长廊,到第二道门首,有匾额书:“荣禄第”三字。盖郑氏主人迺清朝一品大官,诰封荣禄大夫者也。主人早经逝世,鹤去楼余,渠渠大屋,虽是簷栋风剥,现仍广厦云连,入其门如进桃源洞,别有天地,仿若乡村,园地平旷,屋舍俨然。税居其中者,现近百户,达五百人,大厦广庇之下,若不知居夷者。盖攷荣禄大夫郑启华未达时,初依其舅父在北京开设庄房。相传于八国联军陷北京时,死亡枕藉,有一贵冑舁一灵柩寄厝,后久经岁月,仍未见其领葬,想是战乱失亡者,迺发棺一视,原来尽属财宝,郑氏由是发达焉。郑氏多财善舞,纳厚币获放上海道,盖当时之上海道号称国中最肥之缺,非费十万元,不轻易得之者。郑启华因此平步青云,后官至一品,晚年在澳经营第宅,以为裘莬。其子孙如郑莘农等,或为澳中绅耆,孔教会长,或为中国招商局长,皆巨商名士,一时俊彦也。下环街地近妈阁,昔为濠镜墺北湾之一部分,故称下环。沿街即为海滨,直至清朝同治年间,澳葡始着手填塞北湾,建筑海隄,是为河边新街也。下环街遂成内街,不再面临海滨耳。据下环街福德祠碑志刻载云:“……同治七年,会海傍新筑基岸,绰然宽展可图……”可知下环街福德祠之值理会,在斯时始策划于新填海滨建祠也。攷下环街向为妈阁区之繁盛街道,故光绪年间,康有为、梁启超等,曾在下环街办《镜海丛报》鼓吹君主立宪政策。《辛亥革命回忆录》中,赵连城尝记称:“戊戌变政失败后,康梁的保皇会即在澳门先后出版了《知新报》和《镜海丛报》等,和梁启超在日本办的《新民丛报》互相呼应,对澳门工商界和知识界起过一定的思想影响。”又按五宪子之《民宪党史》有谓:“保皇党之勤王运动,几乎全部的总动员,康有为驻新架坡,梁启超驻檀香山,澳门则由何德田、王镜如、欧矩甲、韩文举等负责。”查何、王等就在下环街之三层楼街口对面之大屋,设立起镜海丛报所址云。盖下环街中亦有不少富户大屋,如郑启华之后人,其大宅二宅均卜居于是,广厦渠渠也。

妈阁区

| 时间: | 民国时期(1911-1949年) |

| 1925年-1941年 | |

| 关键字: | 井 |

| 运输服务 |

| 摄影: | 若瑟‧利维士‧嘉德礼(Catela, José Neves) |

| 资料来源: | 若瑟・利维士・嘉德礼:《永不回来的风景 : 澳门昔日生活照片》,澳门艺术博物馆,2001,第53页。ISBN 99937-29-26-4 |

| 藏品所有人: | 澳门基金会 |

| 储存地点: | 澳门艺术博物馆 |

| 数位作品提供者: | 澳门基金会 |

| 权限范围: | 如需使用有关资料,需征得有关版权实体的同意。 |

| 语种: | 中文 |

| 英文 | |

| 葡文 | |

| 资料类型: | 照片 |

| 黑白 | |

| 登录号码: | p0000028 |

尊敬的“澳门记忆”会员,您好!

感谢您长期以来对“澳门记忆”文史网的支持与信任。为持续优化会员服务质量与保障会员权益,本网站将自2025年4月28日起正式实施新版的《服务条款》。敬请各位会员详阅修订后之条款,有关内容可于以下查阅:

您已详细阅读并同意接受该等《服务条款》修订内容。

若您对本次更新有任何疑问,欢迎随时与我们联系。

感谢您一如既往的支持与信任,“澳门记忆”文史网将持续为您提供更安心、便捷的会员服务。

“澳门记忆”文史网 敬启

发布日期:2025年4月28日

使用说明

检视全站索引

“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;

“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;

“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。

已经有澳门记忆帐号了? 登入

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)