盖观音古庙,在澳门北隅之莲峰山南麓,而莲峰山素称多奇石,绵延于望厦村后,如屏障然。山上有一天然石托,俗名”燕子巢”。每当春回大地,燕子归来时候,辄依石托,寻求旧垒,生息孵化,千百成羣,燕语呢喃,俨如乌衣巷里 ,故村人又称此石山为燕岭焉。堪舆家更认此处为风水结穴云。

山不在高,有仙则名,曾有村人,检得一观音像者,置于石托之下,昔人迷信,间或向之祷拜,据云每获奇验,由是香火渐盛。后来之所谓沐恩弟子,渐就石下,结一神龛。于是此小神龛,遂成为观音古庙之滥觞焉。

相传昔日更有一牧童,尝在观音像下,捕得一只巨蟀,携往猎所搏斗,辄有所获,因思来源,遂感观音庇佑,迺独力为营一小庙,藉作报酬。闻当时该庙,真是小得可怜,整间小庙,深不过几尺,广亦只数桁,浅窄不堪容膝,参神者拜诸门外。且庙前林木险翳,更有一祀坛障其侧,所以坊众后来迺有重修扩建之举耳。

当明朝天启前,望厦村中尚未建有观堂。澳人崇拜观音者,只得皆就燕岭石托下之神龛参礼。据云灵异非常,每岁于观音诞前,辄有清泉自神龛之石下流出,汨汨所经,洁净如洗,年年如是,历验不爽,因此参神者更加拥挤。但以当时地狭人稠,土霸藉势欺凌,非村民不易得近神前,遂使留澳之闽潮人士愤然,后迺另行筹金,兴建宽宏广大之观音堂焉。

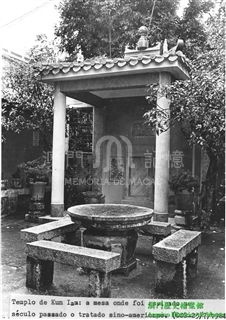

观音仔之香火嗣是因而减少,坊人为重光庙宇计,迺不得不于清潮同治六年,集资重修,将小庙扩大,颜其门曰:”观音古庙”。其两傍门联云:”八万四尘界连燕岭,三十二应法普蠔江。”。庙之正殿供观音菩萨,左右增设吕祖、财帛、金花、痘母各神殿。石龛依旧是当年者,故在廿年前,每逢观音诞时,仍有清泉涌出,泛滥阶下。惟自澳葡开凿后山之后,山泉遂辍,香火更趋零落矣。

该庙原来迺处于燕岭斜坡,后因当局开辟美副将大马路时,掘低路面,于是围栏作台,砌级而登耳。攷该观音仔,始自明代。迄清道光初年,牧童为筑小庙。至同治六年,经坊人扩而大之。又经光绪年间,两次重处。再至民国时,已凋残不堪矣。后得建筑家冯养报效修缮,庙貌重光,现殿前阶上之水榕两株,依旧婆娑绿荫,老干嶙峋,似表现该庙已历明清两代也。

观音古庙,虽然始自前明,惟一向均无纪录。至清朝同治六年重修扩建时,回得邑人吴应扬为之撰书碑志。攷吴应扬迺香山翠薇乡人,字礼臣,同治戊辰科进士,刑部江苏司主事。兹将该”重修观音古庙碑志”录后:

“余髫龄时,闻澳门望厦乡有莲峰,未之至也。及长,由穗城归里,路经关闸沙,始知为莲茎。茎尽矗起一山,即向所闻之莲峰也。山下旧有莲峰庙,余攀跻而上见龙势直走,中复垂一脉,石托天然,俗呼为‘燕子巢’,又曰‘燕岭’。窃思地杰则神灵,趋视其下,果见有观音神宇,浅狭不堪容膝,参神者拜诸门外;而且树林阴翳,庙前复障以祀坛,甚非所以妥神灵,而肃观瞻也。询之乡人,谓是道光初年牧童所建,凡有祈祷,无不灵感异常。余欲怂恿乡人,增高而恢大之,然志有未逮也。

庚午由京返里,复过其地,焕然一新,向之不堪容膝者,今则堂高数仞矣;向之树木阴翳者,今则豁然开朗矣;向之祀坛堵塞于前者,今已迁建于右侧矣。回首当年,光阴似箭,余复周回眺望,觉山环水抱,东西海萦带左右;马交石,东望洋,青洲诸峰,缭绕其间;比屋连云,交通阡陌,桑麻鸡犬,有古桃源风,洵足擅一方之名胜也。

越两载,都人士向余言曰:是役也,幸藉神灵显应,及众士女乐助诚心,各董事和衷共济,故得鸠工庀材,经始于同治丁卯之春,告成于是年腊月。中奉慈悲菩萨,左奉吕祖先师及财帛星君,右奉金花,痘母两夫人;其殿外两傍,分建客厅厨所,颜其额曰”观音古庙”,仍旧号也。庙既为子欣赏,子盍为斯庙纪之。

余闻而喜曰:我朝祀典修明,百神护庇,翊戴天子,波及庶民,况观音尊神之灵威为尤著者哉!今梵宇重新,士女时岁鞠躬顶礼,以祝圣天子鸿厘,而自勤其生业,事父母,诲子弟,共敦乡邻,风俗之美者,皆神锡之福,以有年有干于无穷也。余不文,因都人士之请,不获辞,即事之始末纪之,并附以列公之芳名捐数,重建之进支数目,同泐展珉,以垂永久。是为序。钦加员外郎衔刑部江苏司主事戊辰科进士里人吴应扬顿首拜撰并书。同治六年丁卯季冬吉旦。”

关联资料

更新日期:2019/01/15

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)