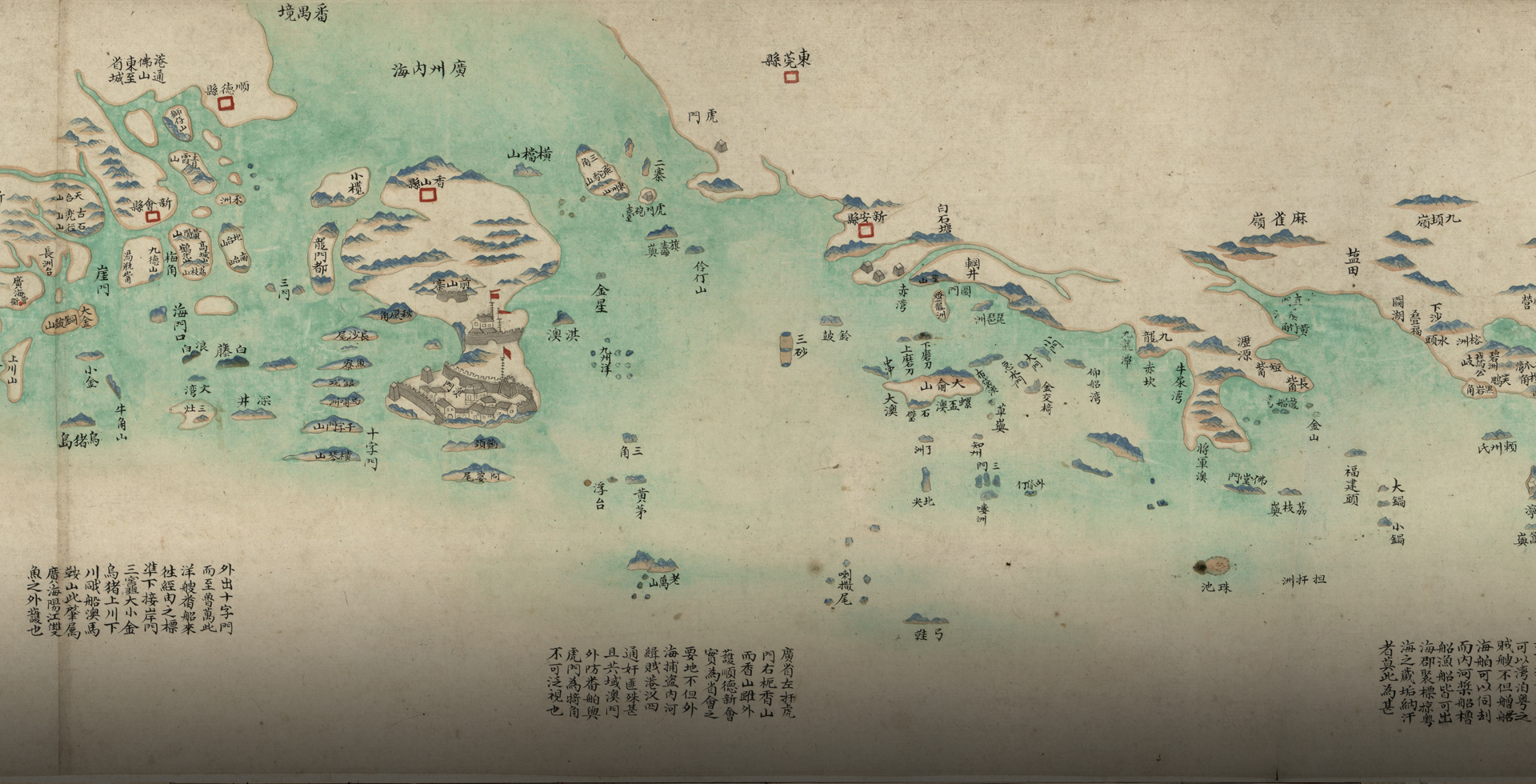

嘉靖三十四年(1555年1月23日─1556年2月10日)11月23日,努内斯•巴莱多神父发自亚马港的信称:此地富甲天下,仅停泊在港口的一艘来自日本的大船就有30余万公担胡椒和10万两白银。这些货物不到一月即卖空。原因是当时广东政府已允许华人将货物从广州运来上川与葡人交易。又称:彿兰西斯科•沙勿略逝世后不久,将此地(广州)开放给基督徒,以便葡萄牙人去那里(澳门)及中国其他地方与他们交易。按:这是首次巨额白银输入中国的记录。全汉升称:中国银矿蕴藏量少,且挖出来的矿砂,含银成分不高。经过长期的开采,到明中叶以后,各地银矿渐渐耗竭,每年产量有长期递减的趋势。明代对白银的需求又特别增大,由于流通的钞票发行太多,不断贬值,故人们均以银为流通货币,银在中国求过于供。故葡人到日本贸易后主要将日本的白银输入中国。到与西班牙马尼拉的贸易开通后,则主要是从美洲的秘鲁和西班牙输入白银。屈大均《广东新语》称:“闽、粤银多从番船而来。番有吕宋者,在闽海南,产银,其银如中国行钱。西洋诸番银多转输其中以通商。故闽、粤人多贾吕宋银至广州。揽头就舶取之,分散于百工之肆,百工各为服食器物偿其值。”普塔克(Roderich Ptak)称:很明显,中国对白银的需求量非常大,这种需求产生的动力足以维持几个贸易网路的运转。到16世纪末,整个丝绸与白银的交换体系已覆盖了从东北亚到马来世界的几十个港口,形成一种“动力平衡”,除了一些局部的转移和变迁,中国的白银需求形成的巨大市场体系足够容纳葡萄牙、福建人以及其他所有参与者。据金国平:《西方澳门史料选萃(15—16世纪)》中翻译的《平托信札及其他文献》的巴莱多神父的信,此处的“此地”应指上川,而据当时葡商驻泊的地点及做生意的港口,又应是指浪白澳。从早期中国与欧洲的记载可知,胡椒在中国需求量颇大。中国进口胡椒来源于东南亚不同地区,苏门答腊是主要产地,岛东岸的诸港口以与中国之间的贸易往来著称。马来半岛的大泥、爪哇岛的万丹、加里曼丹岛的班贾尔马辛(Banjarmasin)等地都出产胡椒。这些港口在不同时期一度繁荣,吸引中国与其他国家的商人前往采购胡椒及香料。在葡萄牙人刚刚从东南亚向中国航行的那段时间,他们很快发现了胡椒对广东市场的重要意义,胡椒又成为他们在苏门答腊与中国之间建立贸易联系的主要商品之一,葡人希望这类贸易带来的高额利润可以促进进一步的商业扩张。但是苏门答腊岛的巴赛(Pasa)地区与珠江口之间的贸易没有维持多久,在巽他等胡椒口岸的葡萄牙人又必须面对日益强大的中国竞争者——福建人,福建商人逐渐掌握了从东南亚出产地到福建的胡椒生意,这也可能是葡萄牙人在东南亚地区航海贸易“停滞”的部分原因。然而,16世纪头几十年和澳门开埠后一段时间的记载表明,胡椒在中葡贸易中仍具有相当的地位。以上见普塔克(Roderich Ptak):《明代澳门与东南亚的贸易》,载《澳门史新编》第2册,第389—390页。Rebecca Catz: coma colaboração de Francis M. Rogers, Cartas de Fernão Mendes Pinto e outros documentos, pp. 67—70.全汉升:《明季中国与菲律宾间的贸易》,载香港中文大学《中国文化研究所学报》第1卷,1968年。屈大均:《广东新语》卷15《货语》。普塔克:《明代澳门与东南亚的贸易》,载《澳门史新编》第2册,第379页。

康熙五十年(1711年2月17日-1712年2月6日)11月23日,澳门议事会向市民代表和商人提议挽救澳门赴帝汶的檀香木贸易,称:过去几年里,帝汶贸易支持了澳门。如今,基于澳门的失策,檀香木贸易已基本丧失,澳门已贫困不堪。华商们无须从葡萄牙人处获得他们需要的檀香木,因为,华商的船队已从巴达维亚获得大量的檀香木。中国以及其他国家的商船每年从巴达维亚去帝汶和索洛,运走了比葡萄牙人还多的檀香木。挽救澳门的唯一办法,就是阻止中国及其他国家的商船赴帝汶收购檀香木。为让帝汶总督做到这一点,要尽快给帝汶运去他们所需要的衣服、食品及其他日用品。而这些物品的供应要按成本计价,并以每担檀香木50帕尔道(pardau) 的价格支付。议事会的提议获得一致通过,当即决定派一艘船将帝汶急需的各种物品运去。1帕尔道等于1澳门元,2帕尔道合1两。Arquivos de Macau, 3a série, Vol.5, pp.142—145.

乾隆十三年(1748年1月30日-1749年2月16日)11月23日,李廷富、简亚二案上报清廷,乾隆帝对此案处理十分不满,于本日下旨称:广东澳门鬼子杀死内地民人一案,岳濬办理错误。鬼子在我地方居住,即便民人夜入其宅,彼亦理当拏送官府,等候办理。彼竟擅自杀伤,而据岳濬奏称,沿用内地律例,仅将罪犯交付彼等发放,等因议罪完结。而今仍交彼等发往其地,其流放与否之处,岳濬何以得知。此端断不能启。彼杀死我一民,彼即当偿还一命。岳濬太过软弱。岳濬接旨时,一边认错,但并未尽快改判前案,致使两广总督硕色于乾隆十三年十二月二十六日(1749年2月13日)接手此案时,两名凶犯已乘“万威.利瓜路(Manuel Regallo)”号洋船开赴帝汶“已有数日”,硕色只好奏请乾隆“特沛恩纶,著照夷例完结,免其追拏”。最后,广东巡抚岳濬因办案错误,受到“传旨申饬”,澳门同知张汝霖则因“任听夷人发遣,玩忽疏脱”,被参奏并贬官一等。《明清时期澳门问题档案文献汇编》第1册《广东将军锡特库奏闻哑吗嚧杀伤李廷富等案岳濬办理错误奉旨申饬现由硕色办理折》,第240页。《明清时期澳门问题档案文献汇编》第1册《两广总督硕色奏报哑吗嚧等已搭船回国请准照,夷倒完结折》,第243—245页。《明清时期澳门问题档案文献汇编》第1册《广东巡抚岳濬奏报哑吗嚧等殴毙民人已搭船出洋请参处失职官员折》,第242页。

清嘉庆十四年(1809年2月14日─1810年2月3日)11月4日,即是在清葡联合捕盗协议签订之前,双方的联合行动已经开始。郑一嫂下令让张保仔率船队进入内河,自己则以大舰数艘停泊在大屿山赤沥角洋面,据守港口,防官军掩袭。时有3艘葡萄牙船回国,正好被郑一嫂拦截。郑一嫂“击其一艘获焉,歼夷人数十”。剩下2艘葡船逃回澳门,适逢香山知县彭昭麟率船100艘西行,双方合并。彭昭麟“又雇请夷船六只,赌一嫂船少,往围之”。广东政府通知澳门,要求葡萄牙军兵船拖住郑一嫂,等候清朝水师前来围剿。当郑一嫂发现葡舰进入大屿山水面时,立即召集张保仔、香山二及郑保养等率领红旗大帮大小船艇到大屿山与其汇合。10日,发生了一场战斗,张保仔大败葡萄牙船。而他船只“尽逃”。葡人极为愤慨,禀香山知县彭昭麟“愿以夷船出战”。17日,彭昭麟遂点阅西洋大夷舶六只,配以夷兵,供其粮食,出洋剿捕。18日,广东水师提督孙全谋率领的60艘帆船1200门火炮及1.8万官兵也赶至大屿山海面。20日清晨,清朝水师向海盗发动突然袭击,孙全谋守东,彭昭麟扼西,将海盗的出路死死堵住,相互攻击“连打两昼夜,不分胜负”。22日,清军一战斗船只“药重炮裂”,致使船只损坏,数十人死亡,清方水师退回港湾。23日,清方水师又折返,战斗继续,“官军不能敌,失去一舟”。27日,海上刮起猛烈的北风,孙全谋决以火船攻击困在海湾中的海盗。然而由于风向的改变,火攻船不仅没有烧及盗船,“反延烧兵船二只”。29日午后,南风大作,浪卷涛奔,郑石氏与张保仔率数百艘船只如排山倒海之势向清军扑来,清水师无法抵挡,海盗船队遂突围而逃,直出仰船洲外洋。葡萄牙船不断放炮追击,海盗以数十艘烂船设障,葡船亦无功而返。嘉庆十四年(1809)十月,大屿山赤沥角之战实际上是清朝捕盗战争的一次失败,但为了掩饰这次失败,在给皇帝的奏折中夸大歼灭匪盗人数为2400名。袁永伦:《靖海氛记》卷下,第4—7页;田明矅:《重修香山县志》卷22《纪事》;穆黛安:《华南海盗:1790—1810》,第140—142页所印资料与《靖海氛记》记录大不同,几乎所有日期均有差异,特别是11月10日在赤沥角的第一战役,葡文资料称在8日,还称这一战役“双方俱无损伤”。袁永伦对此事记录属第三方,既不会褒扬海盗,亦不会掩饰葡人,故其记载为准,而穆黛安不察。《清仁宗嘉庆实录》卷218,嘉庆十四年九月壬申;穆黛安:《华南海盗:1790—1810》,第140—142页。

清嘉庆十四年(1809年2月14日─1810年2月3日)11月23日,两广总督百龄代表与澳门代表眉额带历关于镇压海盗一事进行了一段时间的谈判,于本日达成一致协议,共7条:1. 马上组建一支由6艘葡萄牙船和清朝水师组合的海上巡逻队,将从巴尔、虎门至澳门城,从澳门经海湾至香山进行巡逻,阻止海盗进入他们一直出入的河道,阻止他们在沿海城乡进行的惨无人道的抢劫骚扰。2. 清政府应付给澳门政府船只费8万两。若因某些意料不到的原因,不能达到目的,不允许不执行本条款。3. 澳门政府尽快将上述船舰装配好人员、武装及弹药等。4. 双方在此任务中使用的力量将互相合作,促成达到双方重视的目的。5. 联合舰队所获全部海盗物品,葡萄牙舰队和清朝水师将各分一半。6. 一旦达到目的,澳门将恢复过去所享有的全部特权。7. 因双方代表所被授之全权,本协议一经双方代表签名后即被认为已获批准。本协议签订于1809年11月23日。葡方代表:眉额带历(签名)若阿金·巴罗斯(签名);清方代表:宋其炜(签名)彭昭麟(签名)康某(签名)。高美士:《张保仔船队的毁灭》,载《文化杂志》第3期,1987年。

19世纪初,海盗红旗帮在张保仔的纠合下,队伍不断扩大,已拥有600多艘帆船,8万余人。广东官兵屡次出战,常被打得大败。两广总督百龄与澳葡当局都有合作消灭海盗的意愿。1809年(清嘉庆十四年)11月23日,百龄派3名官员前往澳门,与澳葡地方长官亚利鸦架(Miguel Arriaga)会商。双方订立临时协议,决定由澳葡当局派出6艘100吨以上的武装船,在澳门至虎门一带配合中国水师围剿海盗,为期6个月;中国政府提供8万两银子作为装备澳葡舰队的经费。协议订立后,澳葡当局很快即组建一支由6艘武装船组成的澳门舰队。舰队司令阿尔科弗雷多上校乘坐的旗舰排水量达400吨,载有26门火炮,160名船员。其余5艘武装船共有150多门火炮,近600名船员。英国东印度公司澳门公司还免费为该舰队提供了大量武器和弹药。这支澳葡舰队遂成为一支战斗力相当强的海上力量。

清嘉庆二十四年(1819年1月26日─1820年2月13日)11月23日,澳门总督欧布基向英国东印度公司驻广州大班提出一些改变鸦片贸易的建议:1. 在孟买设立一个与加尔各答同样的鸦片市场,并享有同样的独占权。2. 该两市场销售的鸦片数量,可以通过协议决定。在开始时,市场似乎需要2000至2500箱(麻尔哇)鸦片和2500至3000箱孟加拉鸦片。3. 葡萄牙政府为了补偿其所让与如此有价值的一种买卖的损失,即每年需要接受一定数量的鸦片,这一数量与条件,必须用协定订明,其办法将与法国和荷兰所订的相同。真正属于澳门居民财产的船只在口岸税与关税方面与不到额船享受同样待遇。核准输入5000箱鸦片,英公司每年缴付澳门海关10000两,如数量减少则按比例扣除。欧布基对这个英葡合作进行鸦片贸易的计划十分自负,他说,如果没有澳门的合作,英国人对中国的鸦片贸易就会遇到重重困难与阻碍而无法进行。马士:《东印度公司对华贸易编年史》第3卷,第356页。

光绪三年(1877年2月13日─1878年2月1日)7月15日,海军上校若奥.斯卡尼西亚被澳门团体选为葡萄牙国会议员。1878年10月13日,斯卡尼西亚再次被澳门团体选为葡萄牙国会议员。1880年1月11日,斯卡尼西亚第三次被澳门团体选为葡萄牙国会议员,先是,上年12月28日澳门居民在议事公局集众选举葡萄牙国会议员,根据1859年11月23日法令之33款,选举议员,必须获投票人数的51﹪,方能当选,是次投票未合此数,故于本日再选。1881年9月18日,斯卡尼西亚第四次被澳门团体选为议员。施白蒂:《澳门编年史:19世纪》,第208、211页。施白蒂:《澳门编年史:l9世纪》,第218页;《澳门政府宪报》1880年1月3日第l号。施白蒂:《澳门编年史:19世纪》,第223页。

光绪十二年(1886年2月4日─1887年1月23日)11月23日,金登干(James Duncan Campbell)到达里斯本,以赫德私人代表身份与罗沙及葡萄牙外交大臣巴果罗美(Henrique de Barros Gomes)商谈,葡方一再坚持要占领对面山与撤销清政府在澳门附近设立的常关厘卡,双方磋商达月余,都没有任何结果。最后,赫德提出警告称:“目前的大好机会是不可能再有的。如果错过了就不会有条约,中国将永远不肯承认葡萄牙在澳门的地位。”葡萄牙政府在探清中国政府底线后知道已无可退让。遂准备召开国务会议准备立约。《中国海关密档:赫德金登干函电汇编(1870—1907)》第4册,第431页;谭志强:《澳门主权问题始末:1553—1993》第3章,第172—173页。

《知新报》第一百零六期刊登《澄海林君梁任致本馆书》、《俄兵麕赴旅顺》、《非律宾大战之期》、《美人力非英廷》等文章。《知新报》于1897年2月22日(清光绪二十三年正月二十一日)创刊,由康有为筹划出版、梁启超兼理笔政、何廷光(字穗田)出资、康广仁则负责具体运作创办,该报于维新运动时期所创办,为维新派在华南地区的重要刊物。1898年(清光绪二十四年)的百日维新失败后,《知新报》仍继续出版。1899年7月20日,康有为在加拿大创立保救大清皇帝会后,更将《知新报》与《清议报》定为会报。《知新报》原按上海《时务报》模式创办,初拟为《广时务报》。及后经梁启超斟酌后,才定名《知新报》,报头使用篆书。其办报宗旨,正如其创刊文章的「知新报缘起」指出:「不慧于目,不聪于耳,不敏于口,曰盲、聋、哑,是谓三病」而「报者,天下之枢铃,万民之喉舌也,得之则通,通之则明,明之则勇,勇之则强,强则政举而国立,敬修而民智。」《知新报》是澳门第二份中文报纸,翻译不少西文报刊,录英、俄、德、法、美、日等各国大事,同时远销海外旧金山、悉尼、安南、新加坡等地。设社址于澳门南湾大井头四号,其后在1900年11月22日(清光绪二十六年十月初一)出版的第129期有迁馆告白:从大井头四号移寓至门牌十九号。初为5日刊,自1897年5月31日(清光绪二十三年五月初一)的出版的第20册起,改为旬刊 (十日刊),篇幅较前增加一倍;又至1900年2月14日(清光绪二十六年正月十五日)出版的第112册开始,再改为半月刊,每期约60余页,册装。目前所收集的最后一期是1901年2月3日(清光绪二十六年十二月十五日)出版的第134册,是否仍有后续出版的刊册,有待进一步研究。本会感谢中山大学图书馆的支持,合作将该馆珍藏的共134册《知新报》原件进行电子化,得以在此平台与公众分享。此外,本会为每期之目录加设链结功能,以便各方读者阅读。《知新报》主要撰述和译者如下:撰述:何树龄、韩文举、梁启超、徐勤、刘桢麟、王觉任、陈继俨、欧榘甲、康广仁、黎祖健、麦孟华、林旭、孔昭炎、康有为 英译:周灵生、卢其昌、陈焯如、甘若云葡译:宋次生德译:沙士日译:唐振超、山本正义、康同薇

圣物宝库位于板樟堂前地玫瑰堂内,而玫瑰堂又名多明我教堂或玫瑰圣母堂,于1587年创建,由于昔日神职人员来澳时,经济颇为拮据,所以以木为架,结板为障,顶支十字,内供圣母,作传教之所,时人称为“板障堂”。后来教会经济转好,特别运用了其他葡国殖民地的建材为教堂增筑,如亚热带的樟木就是其中之一,而居民亦将“障”字转为“樟”字,沿用至今。及后到了1828年才建成今天的规模。教堂外观为浅黄色的外墙和墨绿色的门窗,保持着欧洲文艺复兴时期的特点,2005年7月以澳门历史城区之名被列入《世界遗产名录》。据记载,由于多明我教会的神父多是西班牙人,于是今日玫瑰堂内还存有许多西班牙宗教艺术风格的圣画和圣像,同时亦收藏了不少艺术品式的弥撒用品和木雕圣像珍品。1929年,经教宗准许后,玫瑰堂引入了花地玛圣母崇拜,每年5月13日约下午6时开始的花地玛圣母出游即以玫瑰堂为起点。玫瑰堂正门右方入口处的墙壁上嵌有一石碑,石碑书有中葡文字“圣道明会院圣母玫瑰堂修复”的字样。玫瑰堂修复揭幕仪式由澳门总督韦奇立将军于1997年11月23日主持,祝圣祭坛及奉献圣堂仪式则由澳门林家骏主教主持。而圣物宝库,亦于当天正式向公众开放。近年政府耗资港币60万元将此翻修,令人耳目一新。现在只有3楼仍采用老式木质地板与天花板,为了保护木料建筑,每次只限10人到3楼参观。从教士袍到圣杯、圣经及仪仗,圣物宝库一共珍藏了300多件17至20世纪的宗教艺术品,部分来自其他教堂或社会人士捐献。其中以油画《圣奥斯定》(已有300多年历史)、木雕《被绑的基督》、彩绘木刻《圣方济各.沙勿略》尤为珍贵,而弥撒使用过的银器铜器,非洲、印度、马来西亚、菲律宾、澳门等教堂所作之木质和象牙制的圣像以及顶层两座19世纪的古老铜制大钟等都是不俗的展品。此外还有一尊传奇的长发圣母像,为18世纪葡萄牙教士所制,高约20公分,传说此像来澳时头发只及肩膊,后来逐渐到腰到膝,若她的头发不再生长,澳门则会变成“魔鬼之城”,至于真确如何,还有待读者自行考量。这些珍贵的文物反映了天主教在亚洲的发展史,不幸的是圣物宝库于2000年7月遇盗,损失了4串19及20世纪所制的珍贵念珠,实令人惋惜。

更多

尊敬的“澳门记忆”会员,您好!

感谢您长期以来对“澳门记忆”文史网的支持与信任。为持续优化会员服务质量与保障会员权益,本网站将自2025年4月28日起正式实施新版的《服务条款》。敬请各位会员详阅修订后之条款,有关内容可于以下查阅:

您已详细阅读并同意接受该等《服务条款》修订内容。

若您对本次更新有任何疑问,欢迎随时与我们联系。

感谢您一如既往的支持与信任,“澳门记忆”文史网将持续为您提供更安心、便捷的会员服务。

“澳门记忆”文史网 敬启

发布日期:2025年4月28日

使用说明

检视全站索引

“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;

“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;

“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。

已经有澳门记忆帐号了? 登入