Surgimento e mudança da Ribeira Lin Kai de San Kio

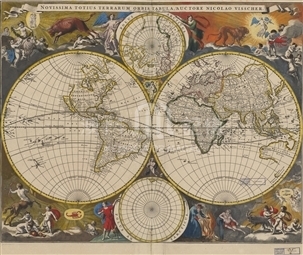

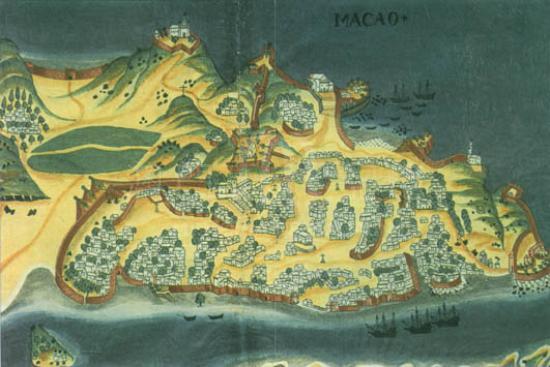

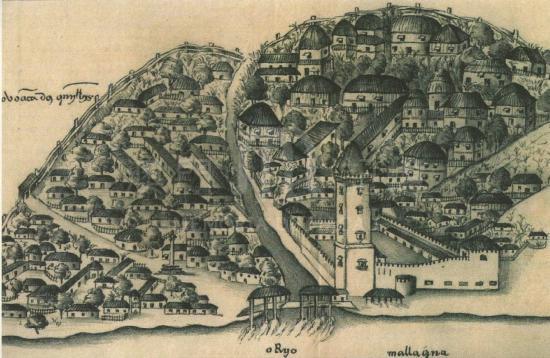

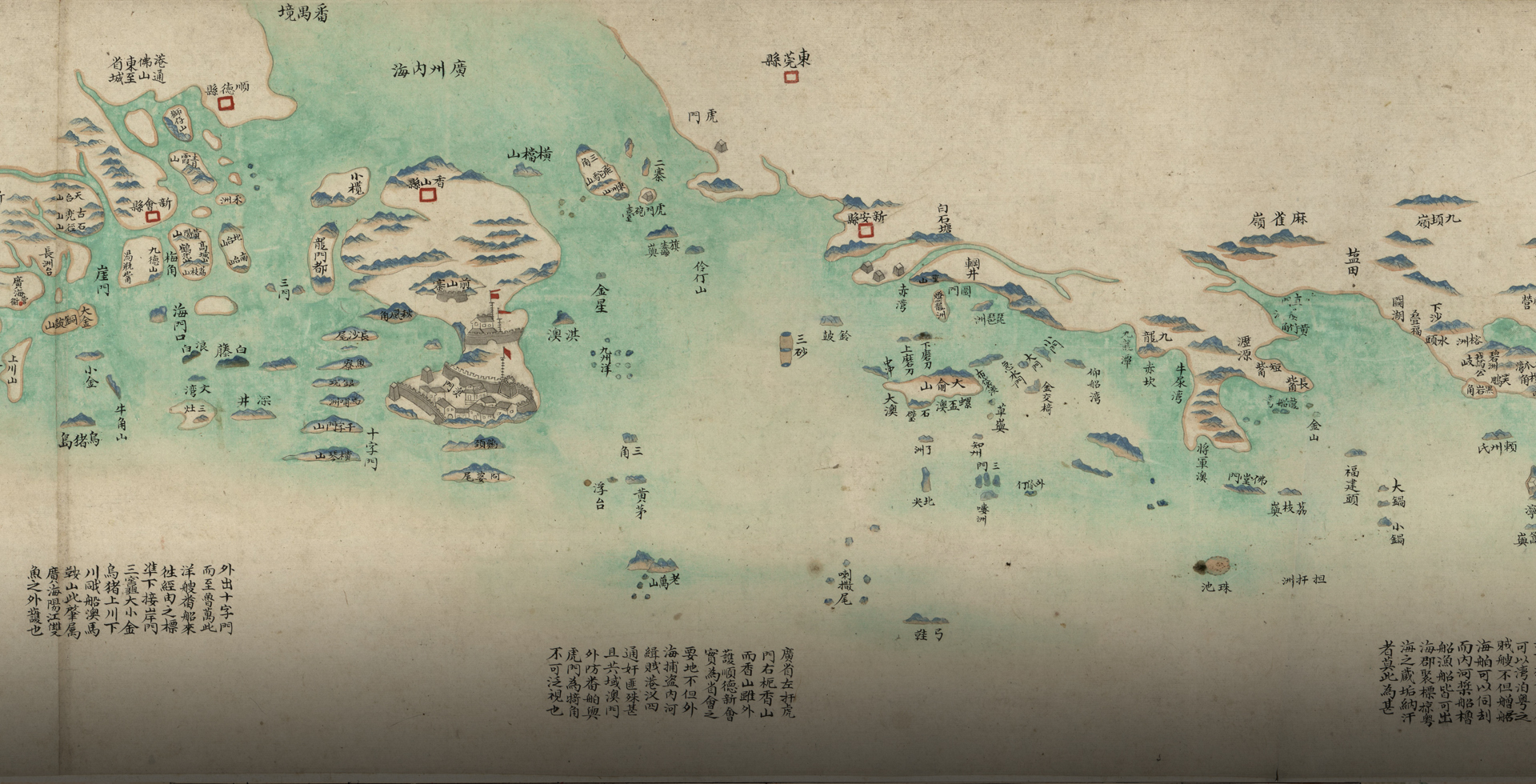

Macau e a Rota da Seda: “Macau nos Mapas Antigos” Série de Conhecimentos (I)

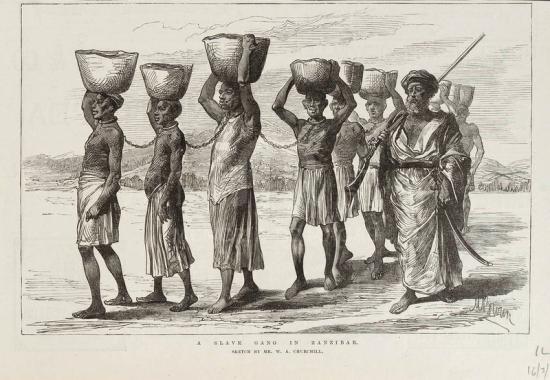

Escravo Negro de Macau que Podia Viver no Fundo da Água

Que tipo de país é a China ? O que disseram os primeiros portugueses aqui chegados sobre a China, 1515

Os termos e serviços do website “Memória de Macau” já foram atualizados. Clique >>consultar para conhecer o novo conteúdo. O contínuo de uso significa que os aceitou. Em caso de dúvida, seja bem-vindo de contactar connosco.

O projecto “Memória de Macau” foi galardoado com “Estrela de Descobrimento” do “Prémio Global 2024 para Casos Inovadores em Educação do Património Mundial (AWHEIC)”.

Trata-se de um significativo conjunto de cerca de seis mil folhas manuscritas, cronologicamente situadas, na sua grande maioria, entre meados do século XVIII e a primeira metade da centúria seguinte. A temática desta documentação diz respeito às relações entre as autoridades portuguesas e chinesas a propósito do território de Macau, versando múltiplos e variados temas, no âmbito dos contactos ofic

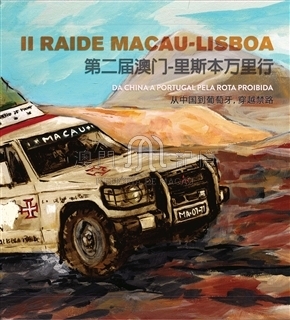

Após meses de preparação, a caravana constituída por três Mitsubishi Pagero, baptizados com os nomes de Macau, Taipa e Coloane partiram, do simbólico Jardim Camões, em Macau, para o II Raide Macau-Lisboa, no dia 27 de julho de 1990.

Chegamos a ver fotografias antigas de Macau, cujos cenários são irreconhecíveis. Agora o fotojornalista Gonçalo Lobo Pinheiro coloca as fotografias antigas de Macau nos cenários actuais, permitindo-nos viajar nos diferentes tempos ......

>>Ir à exposição

No início do século XIII, Domingos de Gusmão fundou uma ordem religiosa e minentemente apostólica: a Ordem dos Pregadores, uma dádivado Espírito Santo à Igreja, ao serviço da evangelização dos povos. Imitando os apóstolos na pobreza e na pregação itinerante, São Domingos de Gusmão e os seus frades consagraram-se ao ministério da Palavra, anúncio da salvação. O frade pregador deve ir pregar o evangelho por toda a parte. Não deve esperar que venham até ele. Esta projecção apostólico-missionária marca de tal modo o estilo e a especificidade da vida dominicana que a expansão da ordem dos Pregadores correspondeu, desde o seu início, ao fervor missionário dos seus religiosos. O ideal que Domingos não logrou desenvolver pessoalmente no serviço missionário a todas as igrejas e a todos os povos, conseguiu, porém,incutir maravilhosamente nos seus filhos, discípulos e sucessores. Cinco anos após a confirmação da sua ordem por Honório III, os frades pregadores, movidos pela sua vocação apostólica, haviam-se espalhado por toda a Europa e, em finais do século XIII, já havia sido erigida a Congregação dos Irmãos Peregrinos, exclusivamente dedicada à evangelização das gentes, cujo campo de acção iria ser o Oriente (Próximo e Extremo) e a África. Antes do final da Idade Média, em meados do século XIV, surge um novo movimento missionário de grande importância, em direcção aos países do Extremo Oriente, entre os dominicanos portugueses, que, seguindo a rota dos exploradores de Portugal, expandiram o seu campo missionário pelos mapas de África, da Índia, de Ceilão, de Malaca, …, tendo estabelecido a sua sede central em Goa.Trata-se da Congregação da Santa Cruz das Índias Orientais, que nos traz à memória a Congregação dos Irmãos Peregrinos de finais do século XIII, e prenuncia o que virá a ser a Província Missionáriade Nossa Senhora do Rosário. Esta Província nasceu em 1587 e tinha como vocação específica a evangelização da China e dos povos vizinhos. Por destino histórico, Manila veio a tornar-se o centro das suas operações apostólicas, e as Ilhas Filipinas, a China, o Japão, o Vietname e a Formosa os campos da sua itinerância evangélica durante quatrocentos anos. – I.Dominica nos: de Acapulco a Macau. Estava-se na segunda quinzena de Agosto de 1587. O patacho San Martín, após cinco meses de travessia pelo Pacífico, aproximava-se de Macau, seu porto de destino, quando foi surpreendido for um forte temporal e arremessado para a costa da China, tendo ficado completamente destruído. Salvaram-se tripulantes e passageiros, entre os quais se encontravam três dominicanos espanhóis: os padres Antonio Arcediano, Alonso Delgado e Bartolomé López,que íam acaminho de Macau na esperança de ali encontrarem porta aberta para iniciarem o seu apostolado na evangelização da China. Os frágeis náufragos foram acolhidos por um chinês gentil, rico em bens de fortuna e em virtudes naturais, que os recebeu generosamente e lhes ofereceu inclusivamente os seus bons préstimos para interceder perante o vice-rei chinês no sentido de este lhes permitir que se estabelecessem na China e pregassem o evangelho. Tendo aceitado a oferta, e enquanto eram feitas as diligências necessárias para obter a autorização do vice-rei, os frades e os seus companheiros de naufrágio dirigiram-se para Macau, tendo chegado à colónia lusitana a 1 de Setembro de 1587. Os 15 dominicanos, que formavam o núcleo central de uma nova fundação missionária consagrada à evangelização da China e reinos vizinhos, foram mais afortunados na travessia do Pacífico. Saíram de Acapulco, no México, no dia 6 de Abril de 1587 e chegaram a Cavite, nas Filipinas, a 22 de Julho e, três dias depois, a Manila, onde foram fraternalmente recebidos pelo seu irmão na religião, o excelentíssimo Padre D. Domingo Salazar, O.P., pri- meiro bispo das Filipinas. Os três dominicanos que haviam saído de Acapulco com destino a Macau a 3 de Abril constituíam a guarda-avançada desta nova fundação missionária que procurava, na colónia lusitana da China, um porto seguro deligação entre Manila e a China e uma base estável com vista à expansão do seu apostolado na China continental. –II.Dominica nos em Macau. Os frades de São Domingos foram recebidos em Macau pelos padres agostinhos que, praticamente só um ano antes (1 de Nov. de 1586), haviam logrado fundar um convento que lhes franqueasse a entrada na China. Na ausência do bispo, D. Leonardo de Sá, que se encontrava por aquela altura em Goa, o Provisor da diocese favoreceu os dominicanos com adoação de umas casas onde puderam alojar-se imediatamente. As cláusulas desta doação determinavam que a nova igreja levasse a advocação de Nossa Senhora do Rosário e que os frades se comprometessem a rezar anualmente as três missas do Natal em intenção do ofertante. Os frades aceitaram ao ferta a 16 de Outubro e, oito dias mais tarde, ambas as partes assinavam o contrato. Esta fundação de Macau foi oficialmente reconhecida Província no Primeiro Capítulo celebrado em Manila a 10 de Junho de 1588, tendo o padre Antonio Arcediano sido instituído vigário da casa de Macau, para a qual foram designados os padres Alonso Delgado e Bartolomé López. Esta recepção por parte do governo lusitano provocou principalmente oposição e resistência. Mal foi conhecida a chegada dos náufragos castelhanos, brotaram em força na colónia os já tradicionais receios que os portugueses alimentavam em relação aos espanhóis e começaram de imediato a organizar-se reuniões do Conselho da cidade para decidir a sorte dos três dominicanos e dos seus companheiros de viagem. Os mais exaltados pediam a expulsão destes sem demora, enquanto que a maioria propunha que o caso fosse enviado para o Vice-Rei da Índia, cuja decisão seria acatada. As medidas que foram tomadas em relação a este assunto tão espinhoso foram de tal modo rápidas que, em Março do ano seguinte (1588), chegavam a Macau as cartas do Vice-Rei português da Índia, nas quais se dispunha que os frades de São Domingos e os seus companheiros de naufrágio, por serem castelhanos, fossem desterrados para Goa, sem que lhes fosse permitido viajarem até Manila. Era também estabelecido que as propriedades dos religiosos fossem entregues aos dominicanos portugueses da Congregação da Santa Cruz das Índias. Assim terminavam as primeiras tentativas dos dominicanos espanhóis para fundarem uma missão em Macau. Todavia, nem tudo foi fracasso. Deixaram em Macau a sua pequena igreja de madeira dedicada à Virgem do Rosário, o seu singelo convento e os rudimentos de uma escola de Gramática. E, zelando por este pequeno tesouro até à chegada dos dominicanos portugueses, ali ficava o Padre António de Santa Maria, mestiço sino-português, sacerdote secular que, atraído pela austeridade da vida monástica e pelo zelo apostólico dos dominicanos, se havia incorporado na comunidade, tendo recebido, graçasàhabi- lidade do padre Arcediano, o hábito dos frades pregadores. – III. Dominicanos e a Procuração das Missões em Macau. A fundação da Procuração das Missões Dominicanas em Macau coincide com a restauração das missões na China. Com o martírio do bispo Pedro M. Sanz, a 26 de Maio de 1747, e o dos padres Serrado, Alcober Díaz y Royo, a 28 de Outubro do ano seguinte, a perseguição havia terminado com o apostolado dos dominicanos espanhóis na China. Restava apenas na missão o infatigável e heróico padre Juan Fung de Santa María, dominicano chinês, o qual pedia com insistência, na sua correspondência com os superiores de Manila, o envio de novos operários evangélicos. Devido à perseguição, a restauração da missão teve de esperar até 1753, ano em que foram destinados à China os padres espanhóis DiegoTerradillos e Domingo Castanedo e os padres chineses Pedro Nien de Santo Domingo e Simon Lo del Rosario. Saíram de Manila a 10 de Janeiro de 1753, chegando a Macau a 28 dos mesmos mês e ano. Os quatro novos missionários conseguiram entrar na missão de Fujian a partir da colónia lusitana, por diversas vias e em diferentes datas no ano seguinte, apesar da apertada vigilância das autoridades chinesas para impedir a todo o custo a entrada de estrangeiros na China. O segundo reforço, também de quatro missionários, chegou a Macau a 14 de Novembro de 1754. Tratava-se dos padres Manuel Díaz, Antonio Lotranco, Pedro Feliu e Vicente Ausina, este último com o Procurador das Missões. A restauração da missão pedia também uma casa-procuração onde pudesse receber os novos missionários, atender os doentes e acolher os desterrados em caso de perseguição. Esta fundação era tão necessária e urgente que o próprio Mestre Geraldos Dominicanos, padre Boxadors, em documento oficial de 13 de Dezembro de 1757, orde nava a fundação da Procuração dos Dominicanos em Macau, onde deveria de imediato residiro Procurador das Missões da Provínciade Nossa Senhorado Rosário, sem que qualquer autoridade,incluindo a do Provincial, pudesse retirar-lhe as funções sem prévia nomeação de um substituto. Esta ordenação do Mestre Geral foi cumprimentada pelo Capítulo Provincialde Manilade 1759, que instituíu o padre Vicente Ausina Procuradordas Missões Dominicanasda Chinaede Tonquim (Vietname), com residência no convento dos dominicanos portugueses de Macau. As primeiras medidas toma das pelo Procuradordas Missões Dominicanas tiveram por objectivo a compra de locais apropriados para o desempenho das suas funções. Comprou primeiro – desconhece-se a data – a casa do falecido cónego Manuel José Caldeira, situada junto da Igreja-Catedral e, em 1760, algumas vivendas situadas em frente da porta traseira do convento de São Domingos. Os cinco procuradores que lhe sucederam nas funções até ao final do século, aproveitando as possibilidades de entrada de missionários na China que Macau lhes oferecia, apesar do rigor da perseguição, conseguiram manter, em média, oito missionários na missão de Fujian 福建e um número ainda maior na deTonquim. Durante a sua permanência em Macau, foram bem acolhidos pelos seus irmãos dominicanos portugueses e não lhes foram impostas quaisquer restrições por parte das autoridades, quer civis quer eclesiásticas, até 1778, ano em que D. Alexandre da Silva Guimarães, Bispo-Governador de Macau, expulsouo procurador dos dominicanos, padre Antonio Robles. Já antes de ser governador, e em virtude dos poderes do Padroado de Portugal, o bispo Alexandre havia proibido a entrada de missionários estrangeiros que não houvessem previamente jurado fidelidade ao rei de Portugal e ao arcebispo de Goa. Esta disposição afectava principalmente os procuradores da Propaganda, das Missões Estrangeiras de Parise das Missões Dominicanas. O padre Robles negou-se a prestar tal juramento e, por esse motivo, foi expulso da colónia lusitana. A 8 de Março de 1778, antes de partir para Manila,o padre Robles entregou a administração dos negócios da Procuração ao irmão franciscano Martín Paláu. A 1 de Janeiro de 1781 chegou a Macau o padre José Lavilla, que exerceu as funções de procurador durante três anos. As disposições relativas ao juramento de fidelidade ao rei de Portugal continuavam em vigor, apesar da partida do bispo Alexandre para Lisboa em 1780, e o padre Lavilla, homem de carácter forte, não tendo nunca conseguido entender-se com os portugueses, voltou para Manila em Maio de 1784. Entretanto, o rei de Espanha havia encarregado um embaixador em Lisboa de negociar com o Governo português a autorização de residência em Macau para os procuradores dos religiosos espanhóis e de passagem para a China para os missionários. Esta intervenção do embaixador de Espanha teve como resultado a promulgação em Lisboa de novas disposições favoráveis à petição da Corte de Madrid, mediante as quais era concedido aos missionários espanhóis, semque, para tal, fossem obrigados a prestar juramento de fidelidade à Coroa de Portugal, o direito de residência em Macau e de passagem para a China. Em Outubro de 1786, o padre Manuel Corripío partiu de Manila para Macau com ano meação de Procurador das Missões. Levava consigo a autorização dogovernador de Manila e a promessa de residência por parte do de Macau, transmitida a Manila pelo irmão franciscano Martín Paláu. Com a chegada do padre Corripío à colónia lusitana,começouasegundaetapadahistóriadaPro- curaçãodos Dominicanos em Macau que se prolongou até 1861. A casa-procuração, independente do conventodos dominicanosp ortugueses, estava agora situada por trás do Seminário de São José, na praceta que fica defronte da igreja de Santo Agostinho. Os treze procuradores que serviram as missões da China e de Tonquim durante este meio século viram-se obrigados a limitar o seu trabalho de procura dores ao envio de ajuda material às missões do interior, uma vez que, devido às perseguições e à muita vigilância de portos e fronteiras, foram muito poucos os missionários vindos de Manila que chegaram a Macau a caminho das missões. Dedicaram um esforço especial à recolha de fundos, através de obras pias e dedonativos, para custear os gastos da formação de catequistas e para a fundação dos seminários de Kesen, de Amoy (Xiamen廈門) e de Fuzhou 福州. Os frutos de tantos trabalhos não tardaram em chegar, pois, em 1832, havia já sete sacerdotes que tinham feito os seus estudos no seminário de Santa Cruz de Kesen e, em 1860, o número de sacerdotes chineses na igreja de Fujian福建ultrapassava os 20. Concluímos esta informação sobre a Procuração das Missões Dominicanas em Macau com a lembrança nos tálgica de dois acontecimentos: a consagração de um bispo dominicano e a sepultura de outro. Na primavera de 1792 chegou a Macau, a caminho da missão da China, o padre Roque Carpena. Onze anos depois, altura em que era bispo de Macau o franciscano D. Manuel de S. Galdino, aquele vol- tava à mesma cidade para ser consagrado bispo de Fujian福建, a 23 de Janeirode 1803. Nopresbitério, diantedoaltar-mórda Igrejade São Domingos, des- cansam os restos mortais do excelentíssimo Padre Tomas Badia. Missionário na China durante dez anos, foi, em 1834, consagrado em Singapura bispo-auxiliar do Arcebispo de Manila, o agostinho Seguí. De saúde delicada, faleceu a 1 de Setembro de 1844, aos 33 a nos deidade, em Macau, onde esperava notificação oficial, por parte da Corte de Madrid, da sua nomeação para Manila. No enterro foram-lhe concedidas honras de realeza, tendo assistido aos funerais o Governador e o Senado, o enviado da China e a sua comitiva, os senhores bispos Borja e Mata, ocleroda cidade e uma grande multidão de fiéis. [A.S.] Bibliografia: FERRANDO, Juan, O.P., Historia de los PP. Do- minicosenlasIslasFilipinas,Japón,Chinas,Tung-KínyFormosa, (Madrid, 1871); GONZALEZ, José Maria, O.P., Historia de las Misiones Dominicanas en China, (Madrid, 1962); TEIXEIRA, Padre Manuel, Macau e a sua Diocese, vol. III, (Macau, 1957- 1961).

Foi a 3 de Agosto de 1640. A perseguição ao Cristianismo no Japão estava no auge. No verão de 1636 tinha terminado a construção da ilhota de Dejima, que tinha por objectivo evitar o contacto dos portugueses com os Missionários clandestinos e com os cristãos japoneses. Quando, no Outono desse ano, as galeotas de D. Gonçalo da Silveira voltaram para Macau, transportavam como carga extra os filhos nascidos de casamentos mistos entre portugueses e japonesas. O Shogun Tokugawa Iemitsu invocava como motivo para este desterro desumano “que não restasse no Japão semente de Nambanjin”. Essa mentalidade do Shogun Tokugawa está na raiz da tragédia que põe fim às relações entre o Japão e Portugal, relações essas iniciadas em Tanegashima em 1543. Os Portugueses só estiveram em Dejima de 1636 a 1639. Neste ano, voltam para Macau, nas duas galeotas de Vasco Palha de Almeida, todos os portugueses residentes em Nagasáqui, bem como os capitães-mor que aí haviam ficado retidos aquando das últimas viagens. Com eles seguia igualmente a notícia do fim das relações comerciais entre Macau e Nagasáqui. A notícia causou profunda consternação em Macau; pensava-se que era a ruína da cidade. Procurando uma solução, no dia 13 de Março de 1640, o Conselho Geral decidiu enviar uma embaixa da para pedir ao governodo Japão que permitisse o recomeço do comércio. Sabiam que se tratava de um empreendimento que implicava risco devida, mas desconheciam até que ponto chegava a conta em que o Shogun tinha a sua própria autoridade, superior, segundo ele, a qualquer credo religioso. A embaixada deixou Macau a 22 de Junho e era composta por quatro embaixadores: Luiz Paes Pacheco, natural de Cochim, casado em Malaca, e que em 1626 fez a viagem para Nagasáqui com seis galeotas.Tinha 68 anos. Rodrigo Sanchez de Paredes, nascido em Tomar, casado em Macau; tinha dois filhos e uma filha religiosa em Santa Clara; 56 anos. Gonçalo Monteiro de Carvalho, 51 anos, nascido em Mesão Frio; tinha três filhos, um deles jesuíta, e quatro filhas, duas delas religiosas. Simão Vaz de Paiva, 53 anos, nascido em Lisboa e casado em Macau, com vários filhos. Destacou-se na defesa de Macau contra os holandeses em 1622 e estava muito ligado ao comércio com Nagasáqui, onde chegou a conviver intimamente com o governador Takenaka Unme que, em 1630, o havia enviado a Manila. Os embaixadores eram acompanhados por doze portugueses, incluindo o capitão do barco, Domingos Franco, três espanhóis e cerca de outros setenta e quatro, entre chineses, malabares, bengalis, etc.. Não levavam consigo quaisquer mercadorias, dado que o seu único objectivo era apresentar apetição da cidade de Macau. O barco entrou no porto de Nagasáqui a 6 de Julho; imediatamente foram levados para o “campo de concentração” que a ilha de Dejima constituía e, depois de diversos interrogatórios, os governadores de gasáqui, Baba Saburozaeon e Tsuge Heiemon, enviaram a Edo um mensageiro com os documentos da embaixada. O mensageiro deixou Nagasáqui a 11 de Julho e chegou a Edo a 21 do mesmo mês. Os Roju reuniram-se nesse mesmo dia e redigiram a resposta do Shogun, que foi enviada no dia seguinte para Nagasáqui. Os respectivos mensageiros chegaram a Nagasáqui, num tempo record, no dia 1 de Agosto. No dia 2 convocaram os embaixadores, bem como toda atripulação, eleram-lhes a sentença. Esta, assinada a 21 de Julho, depois de recordar-lhes como haviam sido expulsos por favorecerem a propagação do Cristianismo, com ordens para não voltarem, decretava que, agora, por haverem desrespeitado essa ordem, eram todos condenados à morte, excepto alguns que deveriam levar a notícia para Macau. E a estes voltou a ser repetida, com maior ênfase, a proibição de voltarem ao Japão. Assinavam o documento os sete Roju ou Conselheiros do Shogun: “Abe Bungono Kami, Ii Kamono Kami, Hotta Kagano Kami, Matsudaira Izu no Kami” (este havia sido general em chefe do exército do Shogun aquando da rebelião de Shimabara, 1637-1638), “Sakai Sanuki no Kami, Abe Tsushima no Kami e Doi Oi no Kami”. Depois de seleccionarem treze tripulantes para, num barco pequeno, levarem a notícia para Macau, enviaram-nos para o cárcere. Os embaixadores foram, inclusivamente, amarrados. Luiz Paes Pacheco protestou contra a afronta feita aos embaixadores, pessoas respeitadas em todo o mundo, não tendo porém obtido resposta. Nessa tarde, no cárcere, os intérpretes chegaram com uma mensagem da parte dos governadores, afirmando que seria poupada a vida àqueles que renegassem a religião cristã; nenhum deles aceitou porém a proposta. Passaram a noite a animarem-se uns aos outros e em oração. No dia 3 de Agosto, entre as seis e as sete da manhã, tiraram-nos do cárcere (provavelmente o cárcere de Cruz-machi), e levaram-nos, pelo mesmo caminho já percorrido por muitos outros mártires, até à colina Nishisaka. Chegaram cerca das 9 e dividiram-nos por grupos: no primeiro estavam os embaixadores, portugueses e espanhóis, no segundo os restantes condenados à morte, e no terceiro, num local algo elevado e afastado, os treze que voltaram para Macau. Havia quase tantos executores como vítimas. Perante uma grande multidão que, respeitosamente, contemplava o espectáculo, a um sinal, e quase em simultâneo, as cabeças rolaram. Um mesmo executor cortou as dos embaixadores. Os corpos foram levados até um pouco mais acima e, junto ao caminho de Urakami, foram sepultados num poço, sobre o qual foi levantado um túmulo de terra e pedras, sobre o qual colocaram um poste de madeira em que estava escrita a causa da morte. Este túmulo aí se manteve até à era de Meiji, e aparece indicado nos mapas de Nagasáqui de 1802. Aos treze que voltaram para Macau, levaram-nos a ver as cabeças expostas, segundo a tradição japonesa, para que as reconhecessem e insistiram para que contassem em Macau tudo o que ali haviam visto. Deixaram Nagasáqui num frágil barco à vela e a remos a 1 de Setembro e, ainda que tivessem enfrentado várias tempestades pelo caminho, chegaram a Macau a 20 do mesmo mês.Governava então interinamente como Vigário, Frei Bento de Cristo, que, em 1641, abriu o processo dos 61 executados em Nagasáqui, processo em que figuraram como testemunhas os treze indultados. No Arquivo Romano da Companhia de Jesus (ARSI) encontra-se um resumo desse processo. [D.Y.] Bibliografia: PIRES, Benjamin Videira, A Embaixada Mártir, (Macau, 1988).

No dia 3 de Agosto de 1856, desastroso incêndio no navio holandês Banca, fundeado na rada de Macau. Tinha a bordo, além da tripulação, 350 colonos chineses que deveriam ser levados para Havana. Era perto das 10 horas, quando de terra se deu fé do fogo. Fizeram-se largar para bordo algumas embarcações chinesas da Praia Grande e os escaleres do Mondego foram mandados em socorro do navio. O vapor Queen, que vinha para Macau, recolheu a bordo alguns chineses e cinco marinheiros europeus, que encontrou na água, e veio fundear na Praia Grande, dizendo o capitão que se não aproximara do navio com receio de alguma explosão, pois tinham-lhe dito que havia muita pólvora a bordo. O Governador deu-lhe ordem para que voltasse a socorrer a gente do Banca e, tendo o capitão pedido alguns soldados, logo que estes lhe foram mandados, largou para o local do incêndio, recebendo o resto dos chineses, que estavam sobre o gurupés e proa do navio e sobre os paus que havia na água, perto do costado. Estes chineses foram trazidos para bordo do vapor, no bote do mesmo, na lancha do Mondego, no bote do brigue holandês Wilhelmine e num sapateão, onde estava um oficial da Marinha Portuguesa. Salvaram-se 180 chineses e 14 tripulantes. O incêndio foi causado por um chinês que fumava ópio na coberta.

Depois de um período de intensa actividade comercial, a presença portuguesa no Japão foi interrompida pelo decreto imperial de 4 de Agosto de 1639. Numa derradeira tentativa da elite sócio-política de Macau de convencer as autoridades japonesas a reverem aquela proibição, foi enviada uma embaixada liderada por Luís Pais Pacheco, Rodrigo Sanches de Paredes, Gonçalo Monteiro de Carvalho e Simão Vaz de Paiva. Esta iniciativa terminou com a execução de sessenta e um dos homens que se deslocaram ao Japão, execução essa consumada no dia 3 de Agosto de 1640. Foi preciso esperar 220 anos para que as relações políticas, diplomáticas e económicas entre Portugal e o Japão se reatassem, graças ao Tratado de Paz, Amizade e Comércio assinado em Iedo, no dia 3 de Agosto de 1860, por Isidoro Francisco Guimarães e por Midrogoetsi Sanoekino Kami, Sakai Okino Kami e Matsdaira Dzirobé. O tratado luso-japonês de 1860 insere-se no processo de abertura do Império do Sol Nascente ao mundo ocidental, processo esse que foi liderado pelos Estados Unidos da América, devido ao interesse geoestratégico que o arquipélago nipónico representava para a nação americana. Assim, e na sequência do ultimatum lançado em Julho de 1853 às autoridades japonesas pelo Comodoro Perry, a exigir o estabelecimento de relações comerciais, foi assinado o Tratado de Yokohama, no dia 31 de Março de 1854. Neste tratado foi acordado que os portos de Hakodate e Shimoda se abririam aos barcos americanos, autorizou-se a ajuda aos navios e marinheiros que dela necessitassem naquela zona e permitiu-se o estabelecimento de um consulado americano em Shimoda. Depois de assinado o tratado com os Estados Unidos da América, seguiu-se a Rússia, a Grã-Bretanha, a França, a Holanda e outros países. Em todos estes tratados foram incluídas, em geral, três grandes concessões: Iedo e mais alguns portos eram abertos ao comércio internacional, foram impostos ao Japão limites aos direitos aduaneiros de importação e os cidadãos dos países estrangeiros ficavam fora da jurisdição do Império. No que diz respeito a Portugal, através da portaria de 30 de Dezembro de 1858, o Governo de Lisboa concedeu plenos poderes ao Governador de Macau, Isidoro Francisco Guimarães (1851-1863), para se deslocar a Iedo e aí negociar um tratado com as autoridades japonesas. Não obstante a ausência de meios e o facto de ter sido obrigado a adiar a viagem devido a tumultos que se registavam nalgumas cidades japonesas onde se encontravam fixadas as comunidades estrangeiras, a missão diplomática portuguesa acabou por sair de Macau no dia 6 de Junho de 1860, com destino ao Japão. Para além de Isidoro Francisco Guimarães, a embaixada era composta por Gregório José Ribeiro (secretário), alferes António Caetano Pereira (ajudante de ordens do governador) e João Rodrigues Gonçalves (intérprete). Tendo por base o tratado que havia sido assinado entre o Japão e a Grã-Bretanha, Isidoro Francisco Guimarães definiu as duas metas que pretendia atingir no processo negocial com as autoridades japonesas. Em primeiro lugar, o ministro português desejava que os portos abertos ao comércio internacional ficassem franqueados também a Portugal a partir da data da assinatura do tratado. Esta pretensão não foi completamente satisfeita, mas ao ser fixada a data no dia 1 de Outubro de 1860, o saldo foi considerado positivo. Em segundo lugar, apontava-se para uma redução dos direitos de importação sobre o linho (de 20% para 5%) e sobre as bebidas espirituosas (de 35% para 20%). Também aqui se alcançou uma meia vitória, através da cedência do Japão no que dizia respeito ao linho, à qual se juntou a recusa quanto à descida dos direitos de importação a cobrar sobre o vinho português. Mas o principal objectivo, sublinhado por Guimarães, foi atingido em pleno: a pretensão de Portugal se reconciliar com o passado, para o que se propunha “levantar o anátema” que pesava sobre Portugal, o que era imprescindível a fim de conseguir afirmar a sua presença numa região onde o poder das outras potências ocidentais relegavam o país para um plano cada vez mais secundário. [A.G.D.] Bibliografia: DIAS, Alfredo Gomes, Sob o Signo da Transição, (Macau, 1998); DIAS, Alfredo Gomes, “Isidoro Francisco Guimarães: Um Governador e Três Tratados”, in Macau, n.º 32, (Macau, Dezembro 1994); BEASLEY, W. G., The Rise of Modern Japan, (Londres, 1990).

No dia 3 de Agosto de 1868, tomou posse do cargo de Governador, para o qual havia sido nomeado em 13 de Maio, o Vice-Almirante António Sérgio de Sousa. António Sérgio de Sousa exerce o cargo de Governador de Macau desde este ano até 1872. Sempre as relações/ralações no diálogo luso-chinês; sempre as alfândegas chinesas a asfixiarem o comércio de Macau e…ainda a questão da Emigração de Cules. O Monumento da Vitória, a inauguração do Arco das Portas do Cerco, a reconstrução depois do tufão de 2 de Setembro de 1871, são marcas do seu governo. (V. Governadores De Macau, pp. 249 a 252).

Sérgio de Sousa, oficial da Marinha, concluiu o seu curso da Academia em 1829, e em 1831 viu-se obrigado a emigrar para a Grã-Bretanha devido às suas ideias liberais. Estas suas opções políticas levaram-no em seguida até aos Açores, onde se juntou às forças de D. Pedro, participando no desembarque na praia do Mindelo e no cerco da cidade do Porto. Depois de alguns anos em Angola, onde chegou a desempenhar o cargo de governador da província (1851-1854), foi incumbido de orientar a educação militar e naval do infante D. Luís. No ano de 1868, Sérgio de Sousa viu o seu destino cruzar-se com o de Macau, ao tomar posse do cargo de governador no dia 3 de Agosto de 1868. Enquanto se manteve à frente da governação do Território, confrontou-se com duas questões de grande complexidade, que marcavam a agenda da vida política e económica de Macau: a emigração dos cules e o estabelecimento de postos alfandegários chineses em torno de Macau. A emigração dos cules através do porto de Macau era alvo de duras críticas, quer por parte das autoridades chinesas, quer das outras potências ocidentais. Os incidentes a bordo de um navio francês, em 1870, e o incêndio da galera D. Juan no ano seguinte fizeram subir o tom dessas críticas e, num ofício datado de 14 de Setembro de 1871, o vice-rei de Cantão pediu explicitamente ao governador que a emigração chinesa fosse proibida em Macau. No entanto, foi reconhecido o esforço da governação de Sérgio de Sousa no sentido de evitar os abusos que se praticavam no processo de contratação e transporte dos emigrantes chineses. Ainda que os resultados tivessem sido limitados, as medidas tomadas foram importantes, nomeadamente a proibição de contratos entre os correctores e os cules sem a supervisão da Superintendência de Macau. A questão do estabelecimento das alfândegas chinesas estava directamente relacionada com a questão do ópio. O contrabando que se fazia desta droga, praticado em larga escala através de Hong Kong e Macau, lesava seriamente os cofres imperiais e provinciais, o que levou as autoridades chinesas a tomarem medidas que contrariassem aquele comércio ilícito. Em Agosto de 1868, o vice-rei de Cantão publicou uma proclamação anunciando o estabelecimento de postos alfandegários em território chinês que possibilitassem a cobrança dos direitos provinciais sobre o ópio (lijin 釐金) e vigiassem o tráfico que se fazia naquela zona, de modo a impedir a circulação do ópio sem o pagamento dos respectivos direitos alfandegários. O governador Sérgio de Sousa manteve uma política cautelosa, reconhecendo o direito da China fixar postos alfandegários no seu território, desde que não pusesse em causa a “linha de respeito” de três milhas, nem os direitos de jurisdição que Macau exercia sobre o seu território. Por outro lado, Sérgio de Sousa tentou ganhar algum tempo, defendendo a ideia que a solução definitiva da questão deveria ser encontrada depois da ratificação do Tratado de 1862. As autoridades cantonenses não desistiram das suas intenções e o governador teve a difícil tarefa de negociar a localização dos postos alfandegários chineses, tentando salvaguardar o comércio que se fazia em Macau e a dignidade política das autoridades portuguesas. Neste processo negocial participaram alguns nomes importantes da Cidade, como António Feliciano Marques Pereira, José Gregório Gonçalves, Pedro Nolasco da Silva e Eduardo Marques. A forma como Sérgio de Sousa conduziu as negociações com as autoridades chinesas conheceu um forte movimento de oposição interna, que via nas alfândegas chinesas um sério atentado à autonomia política e à actividade comercial de Macau. São conhecidas as duras críticas formuladas pela família Marques Pereira, mantendo viva esta questão até aos primeiros anos do século XX. Por outro lado, o Vice-Rei de Cantão era pressionado pelas autoridades imperiais no sentido de se manter inflexível nas suas posições. A solução de compromisso encontrada levou a que Sérgio de Sousa aceitasse a instalação do novo posto na Ilha do Bugio, sob compromisso de retirada dos navios imperiais estacionados perto do porto e aceitando que a retirada dos postos estabelecidos na Ribeira Grande fosse negociada posteriormente. Assim aconteceu e, mais tarde, as autoridades chinesas cederam às exigências de Sérgio de Sousa e deslocaram o posto da Ribeira Grande para o Bugio Pequeno. Esta ilha transformou-se no centro de controlo da cobrança dos direitos provinciais e imperiais sobre o ópio. Para além destas duas questões, da actuação governativa de Sérgio de Sousa podem ainda ser destacadas as seguintes acções: criação do Concelho Municipal das Ilhas (1869); lançamento da primeira pedra e inauguração do Monumento da Vitória, comemorativo do êxito militar sobre as forças holandesas em 1622; inauguração do arco das Portas do Cerco, evocando a memória do governador João Maria Ferreira do Amaral (1871). António Sérgio de Sousa foi exonerado do cargo de governador de Macau, a seu pedido, pelo decreto de 18 de Janeiro de 1872, tendo transferido os poderes para o seu sucessor – Januário Correia de Almeida – no dia 23 de Março de 1872. [A.G.D.] Bibliografia: PEREIRA, António Feliciano Marques, As Alfândegas Chinesas em Macau, (Macau, 1870); SALDANHA, António Vasconcelos, Diplomacia, Tratados e Personalidades. Estudos sobre as Relações entre Portugal e a China, (Lisboa, no prelo); SALDANHA, António Vasconcelos, Estudos Sobre as Relações Luso-Chinesas, (Lisboa, 1996); XAVIER, Augusto Carlos, O Visconde de Sérgio de Sousa. Esboço Biográfico, (Lisboa, 1878).

Foi extinto o Batalhão de Macau por carta de lei desta data (18 de Abril de 1876)publicada no Boletim da Província de Macau e Timor, n.° 28, de Julho. Trata-se do Batalhão (de 1.ª linha de Infantaria) de Macau. Foi substituído pelo 1º. Batalhão do Regimento de Infantaria do Ultramar (RIU). Os militares do Batalhão de Macau passaram ao 1º. Batalhão/ RIU com data de 31 de Dezembro de 1876. Ao longo dos anos, e até 3 de Agosto de 1893, diversos Batalhões do Regimento de Infantaria do Ultramar foram destacados para Macau.

No dia 3 de Agosto de 1886, novo impulso na municipalidade das Ilhas: limpeza das vilas, arborização, escolas (22 crianças na Taipa ,19 em Coloane), calcetamento das ruas, exclusivo de comércio de carnes verdes, mercados da Taipa e Coloane; canalização de água desde Lam-Cá-Chun até ao mercado projectado na Taipa. O mercado e a Repartição das Obras Públicas, projectos recomendados pelo Governador, estão em fase de conclusão. O Relatório da Administração das Ilhas, em 1887, menciona ainda a iluminação pública e, quanto ao mercado municipal da Taipa, dá-o por concluído em Agosto de 1886. (Cfr. esta Cronologia…, 1892, Novembro, 30).

Mais

Caros membros do website "Memória de Macau", olá!

Agradecemos o vosso apoio e confiança ao longo do tempo ao website de Cultura e História "Memória de Macau". A fim de otimizar a qualidade dos serviços a prestar aos membros e proteger os seus direitos e interesses, será implementada, oficialmente, uma nova versão dos "Termos e Serviços" que entrou em vigor a 28 de Abril de 2025. Por favor, leiam o texto completo da versão actualizada. O conteúdo pode ser consultado aqui:

👉 Clique aqui para tomar conhecimento da versão actualizada dos "Termos e Serviços"

Li, concordo e aceito o conteúdo actualizado dos "Termos e Serviços".

Caso tenha alguma dúvida sobre a versão atualizada, não hesite em contactar-nos.

Agradecemos o vosso contínuo apoio e confiança. O website de Cultura e História "Memória de Macau" continuará a prestar serviços aos seus membros de forma segura e conveniente.

Com os melhores cumprimentos,

Website de Cultura e História "Memória de Macau"

Data de actualização: 28 de Abril de 2025

Instruções de uso

Já tem a conta da "Memória de Macau"? Login