雍正二年(1724年1月26日-1725年2月12日)8月31日,帝汶新總督劉易斯.馬塞多(Luís Moniz de Macedo)乘“佩德羅•羅德里格斯(Pedro Rodrigues)”號單桅船抵達澳門,他將前去接替帝汶總督古爾露。同船到達的還有澳門新總督歐嘉蘇華(António Carneiro de Alcáçova)。議事會利用帝汶新總督在澳門停留的機會,同他商談了帝汶關稅。議事會10月12日召集大會,建議與帝汶新總督訂立條約,委託他管理印度總督決定給澳門船隻的300擔檀香木,條件是不得“同意單桅船把這些檀香運往其它地方”,確定了每“巴爾”檀香的價格為50至60葡印金幣。Arquivos de Macau, 3a série, Vol.3, pp.19—20.

清嘉慶十年(1805年1月31日─1806年2月17日)10月9日,澳門議事會根據1803年葡萄牙攝政王的敕令設立法庭對晏嗲禮時進行審判,證明其確實有罪,遂判處其死刑,並定於10月12日在議事亭前正法,並以此事稟告香山知縣彭昭麟。彭昭麟認為,按照以往的案例,議事會應先將兇犯交至香山縣衙門接受審訊判處,等待兩廣總督批文後,清政府委派官員與議事會官員共同執行死刑,為此,批駁議事會“不遵定例,是自欲生事,大屬不合”。然而,澳門議事會堅決執行1803年葡萄牙攝政王的敕令,因死刑犯晏嗲禮時是基督徒,故由澳門法庭審理,判決執行死刑。清朝官員及在澳華人得知葡人依照西洋之例自行將兇手晏嗲禮時正法的消息時,對澳門議事會十分氣憤,有華人打算在押犯人去斷頭台的路上截拿犯人。澳督集合軍隊,命令炮台也槍炮上膛,對準聚集在行刑處的人群,嚴陣以待,華人才悄然退去。最後,攝政王的命令在1805年的死刑中,首次得到執行。1805年陳亞連案的判處,使清政府在澳門的司法審判權遭到嚴重侵犯,是中、葡之間對澳門涉外案件司法審判權權利之爭的最突出事件。在這次事件中,清政府對澳門的政策有了一個顯著的變化,在香山知縣彭昭麟就澳門拒不引渡罪犯而頒發的一份佈告中稱:鑒於澳門華人居民較前人數大增,所以不應像從前那樣動輒切斷一切聯繫,在澳門答應引渡罪犯之前,他只是命令華人停止向葡萄牙人提供勞工、糧食和日用品。清代澳門中文檔案彙編》上冊《香山知縣彭昭麟為催交兇蕃晏嗲禮時受審毋得自行正法事再行理事官札》,第341頁;徐薩斯:《歷史上的澳門》,第164頁;龍思泰:《早期澳門史》,第80頁。徐薩斯:《歷史上的澳門》,第164頁。彭昭麟告示原文為:“本應通稟大憲,澳門查封。但念該處民夷雜處,一經封澳,則在澳門民夷諸多不便。為此,示諭澳門高氏及工匠人等知悉,所有一切與夷人交易貨物,及工匠、木匠、泥水匠人等,暫行停止。”

清道光十三年(1833年2月20日─1834年2月8日)10月12日,澳門總督晏德那簽署法令,所有非葡籍傳教士必須離開澳門。法令於24日開始實施。由外國傳教士組成的澳門多明我會,由於不承認葡國在遠東的保教權,被澳門總督晏德那驅逐。他們的財產被移交議事會,後被拍賣。其最後期限是12月15日。此舉遭到了聖若瑟修院院長若阿金·萊特神父的強烈反對。法國遣使會賬房陶若翰和巴黎外方傳教會賬房皮埃爾·勒格埃古瓦和羅馬傳信部賬房翁璧玉(Raphael Umpierres)請求留在澳門。澳門總督拒絕了所有人的懇求之後宣布:1. 國王詔書已轉呈印度最高政府。2. 必須向海軍和海外事務部正式宣誓:承認王國在中華的主保聖人的庇護;服從國王陛下任命的,並且是居住在中華帝國的各位主教。里斯本朝廷早在1783年2月9日就曾做過關於不得接受一個未舉行宣誓手續的會士進入澳門的規定。陶若翰被迫離開澳門,前往廣州。在他動身之前,曾將在澳門的寓所託付給了中國遣使會士。與此同時,勒格雷儒瓦爾又到果阿葡萄牙總督那里進行活動。在法國駐廣州名譽領事熱爾內的幫助下,他才得到了葡萄牙總督關於暫時留他在澳門居住的許可,於1834年返回澳門。陶若翰也在果阿那里爭取到了居留兩年的許可。翁璧玉因為不受葡萄牙人的“歡迎”而一無所獲。他曾經請示傳信部部長樞機主教為他的事情同里斯本朝廷交涉。Manuel Teixeira, Macau e a Sua Diocese, Vol.3, p.640; 施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第2頁,第54頁;衛青心:《法國對華傳教政策:清末五口通商和傳教自由(1842—1856)》,第68—69頁。

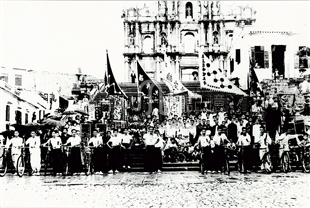

清道光二十六年(1846年1月27日─1847年2月14日)10月3日,管理華人事務官小俾利喇向亞馬留總督建議:所有快艇(客貨兩用的中國船)都應該註冊登記,每月向澳府財政交納1元稅款。總督採納了這一建議。拒絕付稅的駁船全被扣押。中國駁船船主們開始在石角嘴卡(Pago de Novo)集中商議對策,集市裡的小販也加入進來。同時,中國官員致函澳門,四處張貼佈告煽動叛亂。老百姓向海關報復。亞馬留毫不猶豫,做好預防措施,海關戒備森嚴,軍隊增加了戒備。10月7日、8日兩天,有36艘駁船駛近澳門灣。一些武裝大船運來了3門炮,他們和地面上的人匯合,結果導致了一場衝突。1500多中國人和列陣對峙的葡軍士兵交手,澳葡方面還加入了海關人員、三巴門炮台的兵丁和一些市民。雙方相持激戰了一段時間,中國船民敗退。船民們退上船後,葡兵繼續向他們開槍射擊,大炮台和葡方兵船也開炮射擊。當他們乘船出逃時,澳葡方面派船追擊。一些船被俘獲,一些船沉沒,還有8條船擱淺,大批船民慘遭殺害。中國商民聞訊後,相繼罷市,停止供應葡人食物。亞馬留頒佈告示,揚言如果在24小時內不停止罷市,他將下令三巴門炮台將街市夷為平地。9日,英海軍上校多薩爾(Dausal)指揮的“禿鷲(Vulture)”號軍艦駛近澳門,稱香港總督特派此艦來協助澳督,聽從澳督的調遣。這當然是亞馬留求援的結果。該艦後於12日離開澳門,未及進行任何干預。10日,香山縣官員進入澳門查處此事,澳督不允許官員的武裝隨從入澳。11日,兩名官員不帶隨從進澳,並強調來向“澳督表達友好情意”。會談開始後,中國官員指出,如果將中國船隻停泊澳門的問題提請廣東大吏處理,定能獲得妥善的結果。亞馬留便悍然聲稱,他擁有對在澳所有中國居民的管轄權,他採取任何行動,都沒有與中國官員磋商的必要。在享受一頓珍饈招待之後,結果這一嚴重事件竟不了了之。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第93頁;在J. F. Davis, China: During the War and Since the Peace中,對此事件情形過程有詳細描述:“事態好像已從廣州蔓延到了澳門,那裡的新任命的葡萄牙總督阿瑪拉爾(即亞馬留)先生,一位精力充沛的軍官,正在從事各種改革以使這塊殖民地獲得與香港同等的、獨立於中國政府的地位。但是,無論這塊殖民地本身,或是其宗主國的資源都不足以扭轉該地自從他的英國對手出現後就開始的每下愈況的局面。對中國船隻徵稅是澳門用來補充其財源的方法之一,而船主們仍只認為(如他們一向所認為的那樣)不受制於葡萄牙政府而只服從他們自己政府的官員。他們(也許是在最近發生的廣州事件的鼓舞或是激勵之下)組成了一股可怕的反抗力量,在內港架起大炮,作出威脅的姿態。總督預感到暴力的緊急事件即將來臨,給我發了一封信,請求得到我可能給予的任何援助。我還記得,1839年,當我們的同胞被中國人從澳門驅逐時,要求保護而遭到他的前任拒絕的那段往事,但我從不計前衍,認為阿馬拉爾先生是一個不同的人物,因此他及時得到了可能給予的一切援助。國內來的非常嚴格而明確的指令禁止在葡中之間進行任何武裝干涉。但是,無論如何,在危急時刻對葡萄牙居民提供避難和庇護同完全的中立沒有任何矛盾,因而皇家炮艦‘禿鷲’號的熱情的指揮官把他的船緊靠在離澳門僅幾小時路程的地方。總督瞭解我所接到的指令的性質,因而對這種支持非常感激。他說,單憑英國軍艦的出現就足以防止中國方面採取任何進一步的對抗行動。中國方面當然不可能知道英艦已事先被禁止採取任何反對他們的積極行動。事情的結局對葡萄牙人來說,可謂是非常值得慶幸的,因為不管我們在香港這塊征服得來的領地上的徵稅權和司法權是多麼天經地義,澳門的情況畢竟完全不同,那兒是靠每年向皇帝交付地租才被允許佔用的,而且從一開始這裡就一直駐有一名朝廷官員作為中國臣民的獨立政府的代表。”見北京太平天國歷史研究會編《太平天國史譯叢》第2輯,第265—266頁。Marqus Pereira, As Alfandegas Chinesas de Macau, pp. 41-43;徐薩斯:《歷史上的澳門》,第206-207頁。

咸豐十年(1860年1月23日─1861年2月9日)4月30日,澳門政府頒佈《苦力移民條例》,並設立了一個專責的“中國移民管理所”。委派一名官員專門負責此項事務,並配備一名漢語翻譯為助手。這位官員有權參加華政衙門進行的華工審查工作並同檢察官一起在勞工合約上簽字。這位官員掌握勞工登記手冊,勞工登記6天后才可以正式簽訂。合約一旦簽訂,受雇勞工會收到一份預支工資,然後才被送上輪船。如招收不滿25歲的青年,必須獲得父母的同意。葡萄牙人不得進入中國招雇苦力。任何葡國船隻亦不得將苦力運離中國港口和澳門。該條例於同年10月12日被張榜公佈。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第141頁;科尔沃:《苦力移民》,载《文化杂志》第7—8期,1989年。

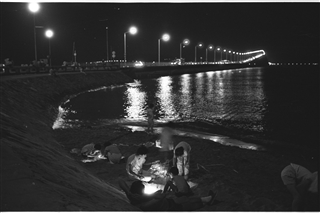

宣統二年(1910年2月10日─1911年1月29日)7-8月,發生路環慘案。先是,在5月5日晚,以梁意華為首的路環海盜將新寧縣東坑等三鄉學童18名綁架,勒索3.5萬元贖金。鄉中父老先稟告兩廣總督袁樹勳,袁因“澳界尚未勘定,既不能照會澳督往拿,承認為彼之屬地;又未便派兵往緝,致啟交涉。”正在籌辦之際,事主又稟求澳督往拿。7月12日淩晨4時,澳門總督馬奎斯遂派遣兩支部隊——以上尉阿吉亞爾(Aguiar)為首的45名陸軍和在中尉阿爾比諾‧里巴斯(Albino Ribas da Silva)率領下的氹仔及路環小分隊進攻路環。由於海盜的抵抗,葡兵被擊斃數人,炮台亦為佔據。澳督聞訊後,又增派一炮兵部隊,“澳門”號炮艦以及由巡捕司令、上尉馬丁斯‧馬德拉率領105名巡捕亦前來增援。然而,葡兵屢為匪黨所敗,複死傷多人,乃於l3、14等日,調集水陸各軍全力合攻。因路環各村民人為盜所挾,不願遷避,導致炮擊損傷人物不計其數。至7月17日,105名“唐娜阿美利亞(D.Amélia)”號巡洋艦上士兵在中尉卡瓦略‧布蘭登(Carvalho Brandão)的率領下在路環島登陸。7月18日,“祖國”號炮艦及“澳門”號炮艦炮擊華人海盜陣地。7月19日,剿匪大軍全面出擊至路環九澳地方。許多海盜於前天夜間乘暴風雨竄逃,多人喪生。救出18名人質,其中成人7名,兒童11人及另外40余被海盜俘獲者。10月12日,根據1910年10月12日公佈的法令,6月24日為澳門節日。在路環,7月13日為“路環戰役紀念日”。11月,開庭審判路環犯有綁架罪的海盜,判以20年流放監禁。據當時有消息稱:葡兵此次並非剿匪,實系剿民,不過借題發揮耳。洋兵轟毀村鄉,慘斃多命,均是無辜良民。至於賊匪,其兇狠者逃走殆盡,擒獲者不過一二餘黨。而第二次剿過路環匪之葡兵,仍留住該島約有百名,並未退出。粵督為此電請外務部要求撤退路環葡兵,“此次剿匪,雖由事主所請,然事前並未知照,事後華兵商往會剿,彼又固拒。澳門界務未定,路環難認為葡屬地。按照中葡條約第二款內載,未經定界以前,一切事宜彼此均不得有增減改變之事,現葡擅向路環用兵。不合條約者一。華人居住西洋屬地,生命財產照約應由葡官保護,況路環並未屬葡,該處居民雖不乏與匪交接之人,而安分良民亦尚不少。此次葡人剿匪,不分良莠,悉將居民轟毀,華人生命財產損失甚巨。不合條約者二。葡人從前駐守路環之兵只十餘名,葡使稱匪已肅清,前剿匪之兵自願全退。乃續派葡兵留駐該島,竟有百名之多,大背不得增減之約。不合者三。現粵民與葡感情最惡,此次路環居民被葡兵焚殺,民情更為憤激。而葡人增兵駐守,顯為強佔路環張本,與日後議界尤多窒礙”。路環慘案發生後,全國人民無比憤慨,紛紛要求政府廢除條約收回澳門。清政府鑒於群眾強烈要求,再派駐法大使劉式訓赴里斯本,再次提出劃界談判問題,但此事最後不了了之。《香山旬報》,粵督為葡人剿匪事佈告各省電文,第67期,第67—68頁;《香山旬報》,葡兵攻過路環詳志,第66期,第49—52頁;《申報》1910年7月25日《葡兵炮攻過路環海盜詳情》;《申報》1910年8月1日《葡兵搜圍海盜之尾聲》;《申報》1910年8月2日《葡兵攻擊過路環海盜余聞》;《申報》1910年8月25日《粵督電請撤退路環葡兵》;施白蒂:《澳門編年史:20世紀(1900-1949)》,第42—46頁。

清宣統三年(1911年1月31日─1912年1月18日)10月12日,澳門賭商小飛南第(Bernardino de Senna Fernandes Jr.)伯爵在崗頂私邸中自殺。小飛南第為澳門土生先拿‧飛南第家族第四代,飛南第伯爵的次子,早年在英國接受教育,1887年返回澳門。其父死後,由於其兄少年夭折,故以次子身份承襲伯爵之銜。除擔任暹羅駐澳門領事,亦承繼乃父之事業,繼續經營博彩業。1894年11月,他與澳門葡商依沙基利‧巴羅斯(José Francisco Ezequiel de Barros)合伙承充澳門、氹仔、路環三地闡姓生意,為期8年,至1902年11月止。1908年2月,又承充澳門、氹仔、路環簽鋪票生意,為期5年,至1913年1月止。按規定,第一年交銀1.7萬元,第二年交銀1.7萬元,第三年交銀2.3萬,第四年交銀2.8年,第五年交銀3萬元。但是,一年之後,小飛南第伯爵未能完成合同,被澳門政府中止其簽鋪票經營權,其自殺原因很可能同這次中止經營權有關。Jorge Forjaz, Famílias Macaenses, Vol.3, p.545; 《澳門政府憲報》1894年12月15日第50號及1908年2月1日第5號。

民國元年(1912年1月1日-1912年12月31日)10月12日,澳門著名漢學家、翻譯家伯多祿.施利華(Pedro Nolasco da Silva)逝世。伯多祿為澳門土生諾拉斯庫.施利華家族的第四代,其父為澳門帝汶、果阿間航行船長,母親為英國血統。伯多祿1842年5月6日生於澳門大堂區,幼年求學於聖若瑟修院,後以學生身份入華政廳任翻譯,升至廳長。1887年,以翻譯身份陪同葡萄牙特命全權公使湯瑪斯.羅沙(Tomáis de Sousa Rosa)伯爵赴北京談判,並於同年12月1日簽訂《中葡和好通商條約》。伯多祿曾任聖若瑟修院和商業學校的中文教師,曾編輯出版過若干語言教材,特別是《澳門土生青年漢語教科書》最為有名。他還是澳門土生教育促進會的創辦人之一,也是商業學校的創辦人,並擔任第一任校長,後該校即以其名命名為“伯多祿商業學校(Escola Comercial 'Pedro Nolasco')”。自1903年起,先後獲任市政廳副主席及主席之職,在他當政期間,主持改造了營地街市,並為澳門所有街道安裝了街燈。在仁慈堂的支持下,他還成功地組織過一次博彩活動,極大地改善了他的財政狀況。他在香港出版《人民回聲報》,還在澳門擔任《澳門土生人報》和《澳門土生回聲報》的主編。他精通古漢語與中國文化,且具有極為出色的中文翻譯能力,曾榮獲葡萄牙基督軍事騎士勳章。伯多祿生前與華人關係融洽,《鏡海叢報》曾評他“深通華俗,性和品正,才練望崇,邙亦慈和,接物端正持躬”。澳門政府為紀念他,於1942年4月22日將澳門中區的白馬行街命名為“伯多祿局長街”(Rua de Pedro Nolasco da Silva)。《鏡海叢報》1894年11月28日《公局舉紳》。Manuel Teixeira, Toponímia de Macau, Vol.Ⅱ, pp.395-397; Jorge Forjaz, Famílias Macaenses, Vol.2, pp.765-766;李長森:《明清時期澳門土生族群的形成發展及變遷》,第362-363頁。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入