澳門開埠以來,旅澳者多喜往媽閣一遊。媽閣的遊人,既有特意尋來者,亦有不經意為之吸引過去的,後者多數是西洋人。早期的外國航行者抵達澳門,必在內港碼頭登岸,沿媽閣入城。明嘉靖以後,朝廷廢廣東諸番船泊口,獨留濠鏡澳,於是澳門成為西方來華者的必經之地。可以想像,從未接觸過中國建築的西洋人,初見媽閣廟時,那刻的驚艷,足以讓他們一見鍾情。至於國人來澳,雖多取道前山,從北面入關閘,媽閣則遙遙在南岸;而且類似媽閣的廟宇建築,國內隨處可見。然而,媽閣仍是遊人必到之處,其所嚮往者,蓋非廟宇建築,而是景觀:殿觀疊架的佈局、錯落有致的山林廟宇景致。與此同時,國人亦偏愛留墨於媽閣,最直接的證明,莫過於媽閣的山石題刻:摩崖、石刻題詞與石刻詩。

媽閣猶如澳門的廬山。廬山是中國山水文學的源泉,首屈一指的山水詩殿堂。其發端於南北朝詩人謝靈運對廬山的吟誦,大盛於陶淵明以來。歷代詩壇巨匠如李白、白居易等,以其超群出眾的審美觀與獨具匠心的詩詞對廬山進行吟詠謳歌。正是這些詩歌精魂,使廬山大放異彩,成為一座千古名山、詩山。媽閣風景,同樣生成於地理環境與人文景觀的有機結合:以大自然和建築群鋪筋立骨,以文學文化安魂置魄。媽閣是澳門摩崖的發源地與豐碑,它獨攬澳門二十四首石刻詩,堪稱“澳門詩山”。

摩崖和石刻題詞

摩崖者,“摩”字的本義是研墨,“崖”是指山巖。一般來說,凡刻在山崖石壁上的書法、造像與圖畫,皆可稱之為摩崖石刻,簡為摩崖。但是今言摩崖,多指擘窠。“擘窠”原指書法篆刻上的勻均分格,後通稱方正勻稱的大字為擘窠書。現有“海覺”、“海鏡”、“太乙”、“名巖”四大摩崖,還有“覺路”、“靈山參佛”、“說法點頭”、“障百川”等近十處石刻題詞靜卧媽閣山頭。媽閣的摩崖與石刻題詞,按主題可分為寫景狀物與寓含哲理兩類;而兼具兩者則意蘊更高,媽閣最為馳名的“海覺”、“海鏡”兩大摩崖,即屬此類。

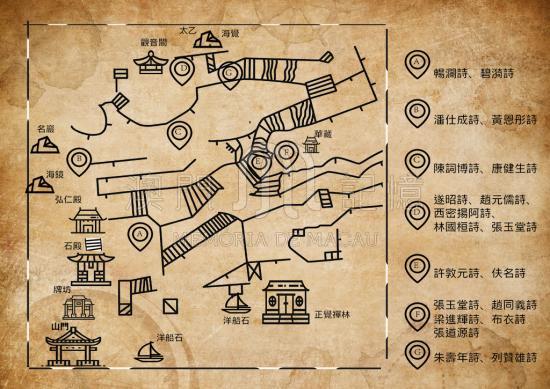

澳門媽閣廟石刻詩分佈示意圖(底圖由澳門文化局提供,圖片經作者加工處理)

洋船石

現存媽閣廟有兩塊洋船的石刻,一般以內外來分別它們,“內洋船石”位於正覺禪林與詹頊亭之間,“外洋船石”則在石欄杆的後方。相傳後者為古,前者為新。洋船石上刻的“利涉大川”,典出《周易.益卦》:“益,利有攸往,利涉大川。”《彖傳》云“利涉大川,木道乃行”,喻意以木(船)得利。《澳門記略》記載澳門有三奇石,其中之一就是媽閣廟的“洋船石”:“於廟前石上鐫舟形及‘利涉大川’四字,以昭神異。”此處的“洋”,非指“西洋”,而是相對“內河”而言的“外洋”,所以這裡的“洋船”泛指古代遠洋的大船。〔雍正〕《廣東通誌》曾提到“凡下東西二洋造舶,別為一舶如其製而小,置神前,凡覆溺傾欹,兆必先見”。今見早期藝術作品中描繪洋船石較為清晰的,應是馬西安諾.安東尼奧.畢士達的《澳門媽祖閣》(1862年)。畫中的洋船石在媽閣廟山門旁邊,表明了光緒年間重修廟宇,加築石欄、砌起石牆以前,外洋船石所在的位置。

外洋船石。作者攝及提供。

海覺石

“海覺”勒於媽閣之巔的巖石上,石高逾丈,字大盈仞。《澳門記略》卷上〈形勢篇〉稱之為奇石,謂:“一海覺石,在娘媽角左,壁立數十尋(按:古代以八尺為一尋),有墨書‘海覺’二字,字徑逾丈。”“海覺”為佛教語,據《佛說無量壽經》載,如來次名“海覺神通”。海覺亦有“覺海”之妙諦。“覺海”為佛教別稱,佛以覺悟為宗,海喻教義深廣。早期媽閣有海覺寺,故此亦稱媽閣為海覺。清乾隆時人葉廷樞《澳門雜詠》詩云:“銀濤高湧撼南灣,海覺澄觀足解顏。”鍾啟韶《澳門雜詩》亦有“海覺天妃廟,三成石作梯”句。若結合媽閣的山海景觀,則“海覺”的涵義更為豐富。誠如道光時人蘇鴻所云“曾向錢塘眼界寬,今登媽閣得奇觀。⋯⋯何人大字磨崖勒?覺盡南溟海不瀾”(《登媽閣最高頂望海》)。

然而,“海覺”究竟是由誰人,又於何時題書於媽閣的呢?關於海覺石的身世,過往廣為流傳的說法是:來歷不明。古人或不提其來歷,或謂“誰人書‘海覺’”(趙元儒《次張太守石壁原韻》詩);或明言“石壁有‘海覺’二大字,不知何人書也”(李遐齡《媽祖閣》詩註)。今海覺石的下方,刻有林國垣作於清乾隆三年(1738年)的一首七律(沒有詩題)。此詩是目前所知最早的媽閣石刻詩(詳見下文),署款:“乾隆三年仲夏同海覺勒,林國垣題。嘉慶五年孟冬區宏秀重勒。”祝淮修的〔道光〕《香山縣誌》載:“海覺石,在娘媽角左,壁立數十尋,有墨書‘海覺’二字,徑逾丈。案:題字者不可考。石壁下有林國垣詩後鐫云‘乾隆三年仲夏同海覺泐’”祝《誌》所記正是嘉慶五年(1800年)重勒林國垣詩後的情況,後來〔光緒〕《香山縣誌》沿襲其說。

“海覺”石刻。作者攝及提供。

與林國垣同一時期的澳門人趙同義,後人將其詩作輯成《鏡江公詩稿》。詩稿內錄有林國垣詩,載有詩題,云“題澳門媽閣海覺石壁”,又有小字附註:“乾隆三年仲夏海覺勒。”結合詩題,此處的“海覺勒”,意即刻於海覺石。若詩稿所載為石刻原貌,則今署款中的“同海覺勒”,或為嘉慶五年重勒時之誤。

有學者據林詩重勒後的署款,認為“海覺”應是林國垣於乾隆三年所題。這個說法若能成立,則媽閣的第一摩崖和第一石刻詩誕生於同一時間,且同出一人。摩崖與詩互為印證,可謂珠聯璧合,相得益彰,誠一佳話也。不過,自有關於海覺石的記載以來,前後兩百多年,未見有人提及此事(包括祝《誌》稱“題字者不可考”);況且“同海覺勒”亦可理解作同一時間所勒,不一定是同一人所題。因此,僅憑重勒後的林詩署款這一孤證,目前尚難完全確定“海覺”為林國垣所題。所以,海覺石的確切來歷,仍有待新史料的發現,再作進一步考證。

海鏡石

“海鏡”二字,勒於媽閣西側山崖石壁,署款:“道光癸卯小春武林陸孫鼎題,惠州張玉堂書。”陸孫鼎,號藥珊,浙江仁和人,官署香山知縣。張玉堂,字翰生,號晝錦、應麟,廣東惠陽人。早年致力於文,屢試不第,後始從戎,官至大鵬協(香港九龍城)副將。今香港九龍界限街,便是他主持修築的。張玉堂還曾代理過廣東水師提督,主持修整虎門炮臺。其人為官“訓練必勤,賞罰必公;持己以廉,待人以惠”(張維屏《張玉堂〈公餘閒詠詩鈔〉序》)。張玉堂雖置身行伍,戎馬倥傯,卻不廢詩書,諸藝咸習,工於詩而書名甚噪,有“儒將”之稱。時人推許其“詩文翰墨之事,求之文人則易,求之武人則難;分求之眾人則易,合求之一人則尤難。若夫能詩能文、善書善畫,而又能指書、能拳書、能為擘窠書、尋丈之書,即求之文士不易得,乃今於吾宗翰生都睋而一觀之”(張維屏《張玉堂〈公餘閒詠詩鈔〉序》)。

所謂拳書、指書,就是指以拳頭、指頭代筆蘸墨作書,是中國特有的一種書法藝術。張玉堂的書跡於粵港一帶留存頗多,如香港島玉虛宮的門額“玉虛宮”、香港九龍城侯王廟的“墨緣”與“壽”字二石刻、深圳大鵬東山寺樓橫額的“鷲峰勝境”等。澳門的張玉堂墨寶,集中在媽閣,包括拳書“海鏡”、“名巖”兩摩崖,以及指書題寫的石刻詩兩首。其中,以海鏡石最為著名,廣東詩人簡朝亮偏愛海鏡石,曾賦詩曰“萬國朝宗詠遠藩,高題‘海鏡’獨推尊”(《過汲水門,憶濠鏡山廟題石詩有云﹕萬國朝宗日,馨香極杳冥。又一云﹕馬騮洲稅兩三重。因而有賦》)。

“海鏡”石刻。作者攝及提供。

道光二十三年(1843年),張玉堂與陸孫鼎結伴同遊媽閣,兩人合力留下了一幅傳世之作─陸氏立題、張氏拳書的“海鏡”。張氏題書“海鏡”時,頗疑香山詩人黃承謙在場,並即席賦詩《題張翰生都閫(玉堂)拳書大字》。該詩有兩個版本,見於黃承謙的詩集《仰山樓詩草》(道光年刊本)和《觀自養齋詩鈔》(咸豐年刊本)。《詩草》本有句云:“以頭濡墨健屈鐵,左右拂素同揮戈。人力天骨兩兼擅,含毫握管煙雲拖。其誰沉珠獻錦落,紙上揮拳縱放大。”寥寥六句將作書的經過栩栩寫來,仿如目前。其後刊入《詩鈔》時作了修改:“其誰負聲復振采,揮拳使指大擘窠。名留千古‘海鏡’照,筆妙五色層崖摩。”雖然提升了氣韻,卻減弱了現場感。

張玉堂的“海鏡”,筆力雄勁,氣勢磅礴。至於“海鏡”之意,既為澳門的一個古稱;且勒石時,與內港北灣的海面相映,猶如一面“海鏡”,故此題可謂妙筆。唯歷百多年後,圍繞海鏡石的方寸之地上,一幢一幢高樓拔地而起,將海鏡石圍在中間,形成“一線天”的景觀。海鏡石再無海可對,“鏡”的意境不復存在,人要尋它亦不易。遙想海鏡石當年的風姿,不禁令人倍感唏噓。

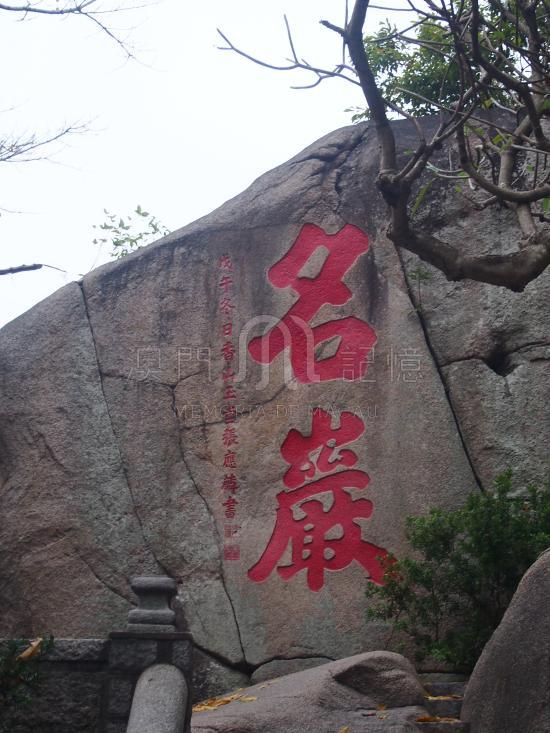

名巖石與太乙石

除海覺石、海鏡石外,媽閣還有“名巖”、“太乙”兩摩崖,主題分別為狀物和寓理。“名巖”勒於觀音閣旁石上,款署:“戊午冬日香山玉堂張應麟書。”“名巖”是繼“海鏡”之後,張玉堂與媽閣的又一墨緣。清咸豐八年(1858年),即題海鏡石後十五年,張玉堂舊地重遊,題書“名巖”。同樣是拳書,字跡蒼勁瀟灑,筆法精湛,與“海鏡”不相伯仲。唯意境上,“名巖”稍遜於“海鏡”。但它的命運則較好,至今仍未被建築物遮擋,因而更為遊人所熟知。

“名巖”石刻“。作者攝及提供。

“太乙”石刻。作者攝及提供。

“太乙”勒於“海覺”旁,同屬一石上,款署:“大清道光戊子孟夏吉旦,謙堂李增階立。”李增階,號謙堂,福建同安人。曾任廣東瓊州鎮總兵、廣東陸路提督、廣東水師提督。道光十四年(1834年),英國商務監督律勞卑(Lord William John Napier)擅令兵船闖入省河,李氏以海口疏防被參,為清廷奪職,旋即謝世。張玉堂曾以詩哭之,哀嘆“恩深知遇慚無報,徒使傷心兩淚盈”(《公餘閒詠詩鈔.哭李謙堂軍門增階》)。

道光八年(1828年),媽閣廟在住持景曦和尚主持下,啟動了大規模的重修擴建,並獲時任廣東陸路提督的李增階資助一百元。同年,李增階到訪媽閣,鐫下“太乙”二字。翌年,重修峻工,李氏又領銜勒碑廟壁,以記修廟之事。這便是今天鑲嵌在正覺禪林牆上,由趙允菁所撰的《重修媽祖閣碑誌》(詳見下文)。李增階與媽閣廟的因緣,頗帶有官方性質。至於何以勒“太乙”於媽閣之巔,今雖無從稽考,但當時題書者定有用意。“太乙”亦作“太一”,道家以太一為宇宙萬物的本源。媽祖信仰帶有道教屬性,太乙為道教語,置於媽閣亦謂相宜。又,太乙也是山名,即上古仙境終南山的別稱。另外,太乙又是一種術數,用以運轉生機。勒石之際,適逢媽閣廟重修,題書“太乙”,興許亦為一番寄意。

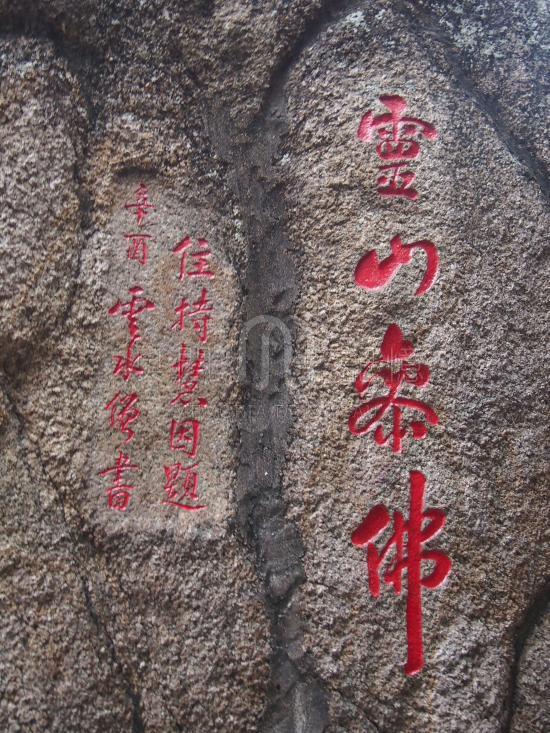

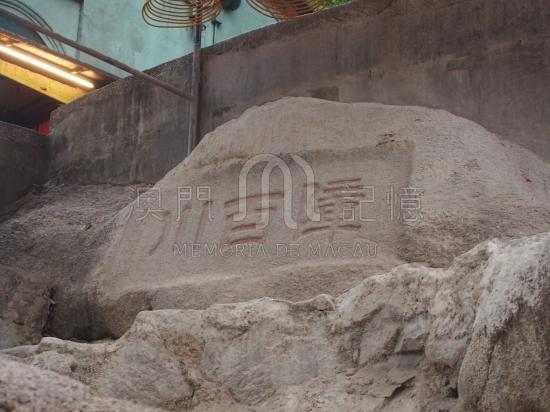

覺路、靈山參佛、超塵、說法點頭、海不揚波、障百川

除上述四處摩崖外,媽閣還有數個石刻題詞,文字多具佛教涵義。

“覺路”在弘仁殿旁圓門所接的石階壁上,因此題刻,人稱這段石階為覺路。拾級而上,署款“住持慧因題、辛酉雲水僧書”的“靈山參佛”就在“覺路”旁邊;而“住持慧因題、己未夏童真書”的“超塵”,則在觀音閣下方。雲水僧本名蔣松,號童真。清末避亂澳門,在普濟禪院掛單修禪,擅書藝,遺墨於澳門娛園(今盧廉若公園)甚多,園中不少匾聯皆為其所題書。“覺路”所對者,為署款“南海陳詞博鐫書”的“說法點頭”。陳詞博,本名陳應科,廣東南海人,曾從清末嶺南學者陳伯陶學詩,鄉試中舉,以知府分省補用。辛亥革命後,隱居西樵山,又往羅浮山學道,道名圓博。1931年,陳詞博到香港,居九龍城,築樓“雲廬”,著有《樜盦遺稿》。除此題詞外,陳詞博還有一首勒於媽閣的詩作,旁題:“辛亥冬月,余初至濠鏡,約友遊媽閣正覺禪林,訪得紀文、遂昭兩法師,相與欣然道敬,摩巖讀詩,因次楊□公原韻,以誌鴻雪。中華南海陳詞博留題。”遂昭是當時媽閣廟的住持。“說法點頭”出於“頑石點頭”的佛門典故。相傳東晉名僧竺道生常於蘇州虎丘山講《涅槃經》,人皆不信;後聚石為徒,宣講至理,石皆點頭。故此世傳:生公說法,頑石點頭。

“覺路”石刻。作者攝及提供。

“說法點頭”石刻。作者攝及提供。

“海不揚波”在“靈山參佛”的旁邊;而在觀音閣下方,則有“障百川”。“障百川”本出唐代韓愈的名篇《進學解》,清代佛書《禪林寶訓合註》載“障百川”條目曰:“迴眾流而入海也。韓文公《進學解》曰:‘障百川而東之,迴狂瀾而既倒。’謂入鄽垂手,接物利生也。”所謂“入鄽(房舍之意)垂手”,典出宋朝廓庵禪師《十牛圖頌》之十〈入鄽垂手圖〉。《十牛圖頌》為佛教經典名作,包括圖、序、頌,它圖文並茂地顯示了佛教修行的實踐程序與終極關懷。吳汝鈞《〈十牛圖頌〉所展示的禪的實踐與終極關懷》曾經總結:“由第一圖頌尋牛開始,以迄第八圖頌人牛俱忘,是個人的修行階段,目的是要尋回久已忘失了的心牛。第八圖頌表示這階段的極峰,表示修行者已臻於忘主客、齊物我的精神境界。第九圖頌返本還源與第十圖頌入鄽垂手則表示修行者尋回心牛,個人的覺行圓滿後,仍然不捨世界,要把自家修得的功德,回向世界,以垂手拱立的謙卑方式,服務人群,引導他們覺悟本具的心牛,共享解脫的果實。這是禪佛教的終極關懷所在。”故此佛家語的“障百川”,是比擬“入鄽垂手”那般“獨樂樂,不若與眾樂”的姿態,與儒家“力挽狂瀾”的疾呼有所不同。

“靈山參佛”石刻。作者攝及提供。

“障百川”石刻。作者攝及提供。

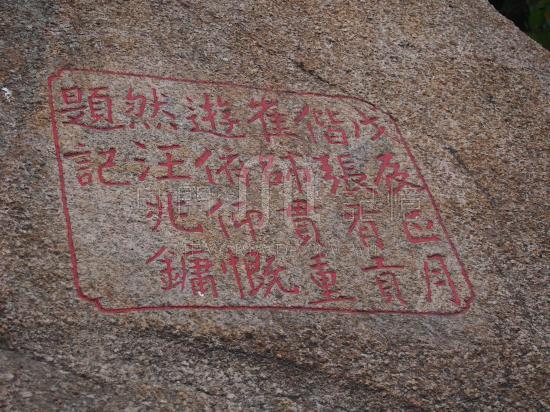

此外,媽閣有三處僅表示“到此一遊”之意的題刻。一為“丙辰順德龍裕光來遊”﹔一為“辛亥冬番禺汪兆鏞、錢塘金德樞來遊”﹔一為“戊辰正月偕張有貢、崔師貫重遊,俯仰慨然。汪兆鏞題記”。汪兆鏞,字伯序,一字憬吾,自號慵叟,晚號今吾、清溪漁隱,因牓所居曰“微尚齋”,故又稱微尚老人。他是清末民國政治人物汪精衛(兆銘)的同父異母長兄。辛亥革命爆發,汪兆鏞避地澳門,並斷斷續續居住了十三年多,1939年以七十九歲高齡病逝澳門。寓澳期間,汪氏寫下大量的澳門詩詞,包括《澳門雜詩》(〈澳門雜詠〉二十六首、〈澳門寓公詞〉八首、〈澳門竹枝詞〉四十首),《微尚齋詩續稿.辟地集》以及《雨屋深鐙詞》等,是澳門近代重要的詩詞作家與粵澳文化名人。

汪兆鏞題記。作者攝及提供。

最後,在海覺石的前方,刻有署款“新會潮連陳寬五題,光緒元年孟春穀旦”的題詞:“余嘗參神於媽閣廟,見後山奇石嵯峨,千巖萬壑。予來往此間數十年,莫不三嘆讚揚。毋乃仙蹤佛跡留於此耶?所謂石不能言,最可人也。”陳氏對媽閣風景的評價,可謂道出了歷來遊人的共同心聲。

媽閣石刻詩、題記。作者攝及提供。

該書之主要參考文獻如下:

著作

〔清〕印光任、張汝霖原著,趙春晨校註:《澳門記略校註》,澳門:澳門文化司署,1992年。

〔清〕申良翰主修:《香山縣誌》,清康熙十二年(1673年)刻本。

〔清〕祝淮主修,黃培芳輯:《香山縣誌》,清道光七年(1827年)刻本。

〔清〕王廷鈐等纂修:《澳門誌略》(《香山縣下恭常都十三鄉採訪冊》),北京:國家圖書館出版社,2010年。

〔清〕喻文鏊:《考田詩話》,清道光四年(1824年)蘄水王壽榕刻本。

〔意〕利瑪竇、金尼閣著,何高濟譯:《利瑪竇中國箚記》,北京:中華書局,1983年。

吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門編年史》(全6冊),廣州:廣東人民出版社,2009年。

吳志良、林發欽、何志輝主編:《澳門人文社會科學研究文選.歷史卷(上卷)》,北京:社會科學文獻出版社,2010年。

林明德:《澳門的匾聯文化》,台北:財團法人中華民俗藝術基金會,1997年。

林美容:《祭祀圈與地方社會》,台灣:博揚文化事業有限公司,2008年。

徐曉望、陳衍德:《澳門媽祖文化研究》,澳門:澳門基金會,1998年。

章文欽:《澳門詩詞箋註》(全4冊),珠海:珠海出版社,2002年。

章文欽:《澳門與中華歷史文化》,澳門:澳門基金會,1995年。

陳煒恆:《澳門廟宇叢考》,澳門:澳門傳媒工作者協會,2009年。

劉芳輯、章文欽校:《清代澳門中文檔案彙編》,澳門:澳門基金會,1999年。

劉福鑄、王連弟主編:《歷代媽祖詩詠輯註》,北京:中國文史出版社,2005年。

鄭麗航、蔣維錟輯纂:《媽祖文獻史料彙編》第1輯《散文卷》,北京:中國檔案出版社,2007年。鄭麗航、蔣維錟輯纂:《媽祖文獻史料彙編》第2輯《史摘卷》,北京:中國檔案出版社,2009年。譚世寶:《金石銘刻的澳門史:明清澳門廟宇碑刻鐘銘集錄研究》,廣州:廣東人民出版社,2006年。

譚世寶:《馬交與支那諸名考》,香港:香港出版社,2015年。

譚世寶:《澳門歷史文化探真》,北京:中華書局,2006年。

論文

王日根:《有往無來:明中後期閩商在澳門的開拓》,載《全球視野下的澳門學:第三屆澳門學國際學術研討會論文集》,北京:社會科學文獻出版社,2014年。

吳汝鈞:《十牛圖頌所展示的禪的實踐與終極關懷》,載《中華佛學學報》1991年第4期。

林廣志:《清代澳門望廈趙氏家族事跡考述》,載《澳門歷史研究》2004年第3期。

陳光:《澳門媽祖閣歷史告澳人書》,載《近代史資料》總100期,北京:中國社會科學出版社,1999年12月。

蔣美賢:《媽閣石刻詩獻疑》,載《澳門文獻信息學刊》總第15期,2015年12月。

鄧景濱、汪欣欣:《媽閣摩崖第一詩考釋》,載《文化雜誌》2016年春季刊。

更新日期:2025/08/08

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)