抗日戰爭期間,人口急增,糧食短缺,爆發饑荒,每天早上茶樓一開門,便要掃走門前一兩具屍體,等待政府用黑箱將其運走。政府面對這艱難的時刻,為了穩定糧食調配,便下令茶樓要上繳麵粉。戰時供應緊張,茶樓來貨很不容易,我工作的茶樓得知此消息後,便馬上叫員工把麵粉藏在卡位裏。

何裕生於1925年,祖籍順德大良,在家裏排行第二,共有10兄弟姊妹。然而因為生活困難,其中兩姊妹都給賣到廣西去了。

少年蒞澳從事茶樓業

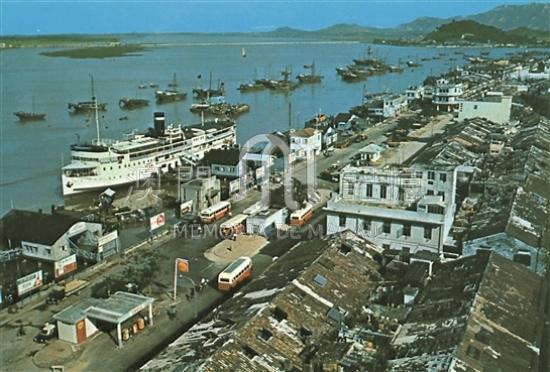

兒時何裕在縣城的羅氏祠堂唸小學,班裏共有十多位同學。及至14歲,才唸完小學五年級,還未畢業,便跟同鄉來澳投靠在澳門的舅父了。

過去位於米糙街的平安茶樓,是何裕人生第一份工作的地方。何裕舅父其時在平安茶樓當司理,何裕便順理成章地在平安茶樓當學徒和雜工。他負責瑣碎的工作,如把用大鐵盛着的點心傳到大廳,幫忙脫蝦殼等。日子有功,何裕後來練出一手脫蝦殼的技巧,他津津樂道:“技巧在於要先從中間脫起, 這樣蝦頭和蝦尾就能很容易地鬆脫出來了。”

何裕憶述,平安茶樓一共分為三層:第一層售賣糕餅;第二層是貨倉,用來放置茶葉等貨物;第三層才是名副其實的“茶樓”。茶樓裏,茶客最常叫的茶有壽眉、普洱、水仙和六安等。茶客可選在三大不同消費區域喝茶:最貴的三分六錢區、二分四錢區和最便宜的一分二錢區。其中,三分六錢區是面向街市,崔德祺就是這邊的座上客(那時碧麗宮一碗翅也是價值一斗零)。而且茶樓還有專用的術語,如一分二會稱作禮拜二。

何裕在平安茶樓只做了兩三年,箇中令他記憶猶新的是當年的惡作劇。

年紀尚小的他,與一位同事一起欺負一位新來的員工,不小心用沸水燙傷他人。結果店主便將兩人開除,並叫受傷的員工到衛生局看醫生。此後,何裕便在康公廟附近一間較小規模的茶樓工作。

昔日茶樓餅業工會會址

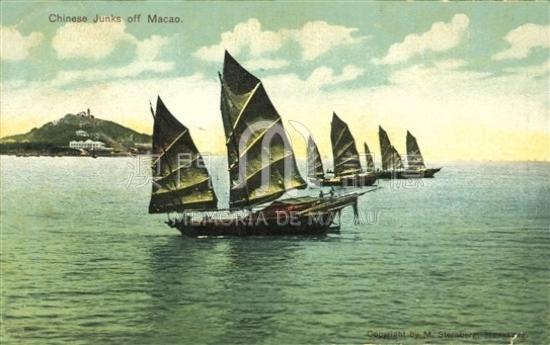

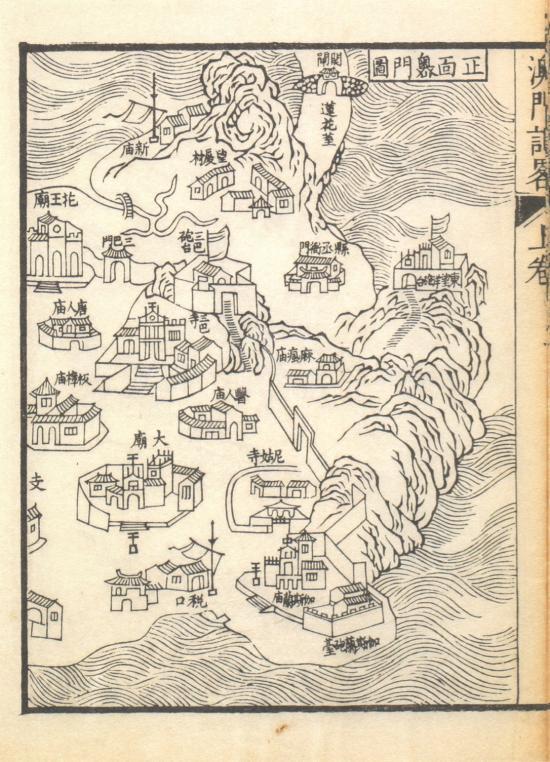

澳門茶樓從頭說

在茶樓長時間工作的何裕,對茶樓與社會的關係有深刻的認識,他詳細地說:“茶樓除了是供人‘喝茶’的地方外,因當時生活較簡單樸實,所以它也是街坊聯絡相敘和消遣的好去處。相熟的鄰里,甚至各方人士都會來茶樓,在昔日資訊不是那麼流通的時代,茶樓是訊息流通的重要地方,那些奔波各地的人都把消息帶到了茶樓,大家在茶樓議論紛紛。抗日戰爭期間,大家都很關心抗日形勢,如日本投降的消息等。”茶客可謂“家事、國事、天下事,事事關心”,從中,可見茶樓發揮了重要的社會功能。

何裕又說, 茶樓的廚房分為大按和小按:前者負責製餅,後者則負責點心製作。廚房所用的燃料,如平安茶樓早期以燒老糠為主,為此還特地從佛山請來師傅建了一個爐灶。後期便是燒煤,質量較好的煤便用來炒菜,較差的便用來煮開水,差別在於後者的排煙量比較大。

平安茶樓通常在凌晨四時開市,所以廚房的師傅要凌晨二時多開始準備。往日亦有一些茶樓提供夜市,如遠來。那時遠來還會製作一種獨特的點心作婚嫁裝飾,名為“響台”, 皆因其容易打響,造型以龍、鳳和魚為主。廚房的師傅在茶樓的員工架構中稱為炒鑊,還有樓面和正櫃(會計)等。

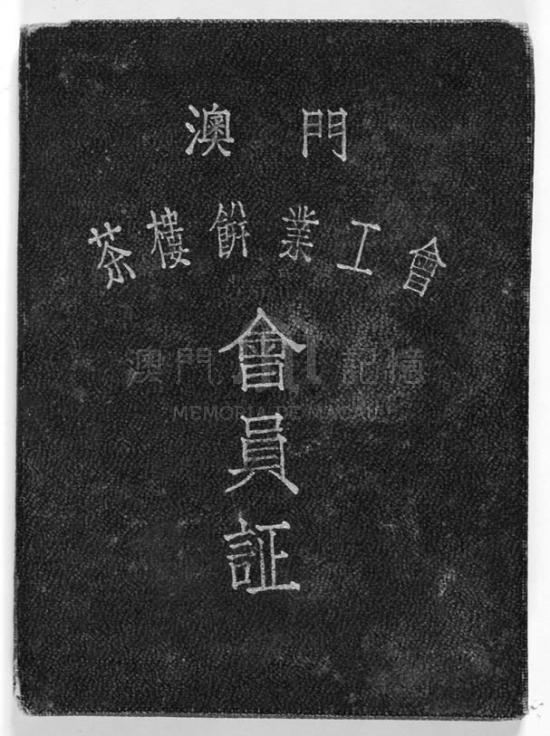

當時各式各樣的茶樓計有大龍鳳、遠來、德來、六國和金龍等。其中德來因經營不善,轉由香港商人頂替,名稱依舊,但經營模式和裝修陳設都依從香港茶樓一套,那時如原來置於茶樓中間的樓梯變為依牆而建。當時有一個茶樓餅業工會來促進茶樓間的聯繫交流,會址於新馬路西近內港一段,即李錦記蠔油所在樓宇的第二層,三樓則為糧食雜貨工會。

另一令何裕難忘的是抗日戰爭時期,人口急增,糧食短缺,爆發饑荒,每天早上茶樓一開門,便要掃走門前一兩具屍體,等待政府用黑箱將其運走。何裕回憶說:“政府面對這艱難的時刻,為了穩定糧食調配,便下令茶樓要上繳麵粉。戰時供應緊張,茶樓來貨很不容易,我工作的德來茶樓得知此消息後,便馬上叫員工把麵粉藏在卡位裏。”

澳門茶樓餅業工會會員證

定居新橋

何裕在39歲那年,經人介紹相親,認識了太太, 幾個月後迎娶了她。太太之前在位於青草街的絲廠工作,住在四五個間格的木板房裏。婚後二人便居於賈伯樂提督街中段的木板房,後來搬到了新橋區。

居於新橋多時的何裕,談起新橋的舊貌便滔滔不絕:那時新橋區已店舖林立,而提督馬路至庇道學校一帶仍是泥路以及中間都是樹木;三盞燈勞工處以前是一所平民學校,而鏡湖也設一祠堂式的學校,後來兩所學校合併,就是“鏡平學校”的由來了;庇道以前樓下為街市,樓上則是戲院;新橋渡船街一帶有盛極一時的香廠、炮竹廠和賭館等(如德永攤館)。

現時何裕過着悠閒的退休生活。

更新日期:2019/07/19

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)