如果说,澳门是东西两条奔腾大河的交汇点,那麽,代表当地中华文化,并亲自见证这个汇合之处的波涛汹涌的壮观景象,非妈祖阁莫属。

妈祖阁(又称妈阁庙)是一座供奉天后的庙宇。同类型的庙宇,遍布南中国东南沿海各地。然而,澳门妈祖阁的出众之处,不仅在于景致的奇丽,香火的鼎盛,尤以其人文的荟萃,身世的不凡,而引人瞩目、蜚声四海。

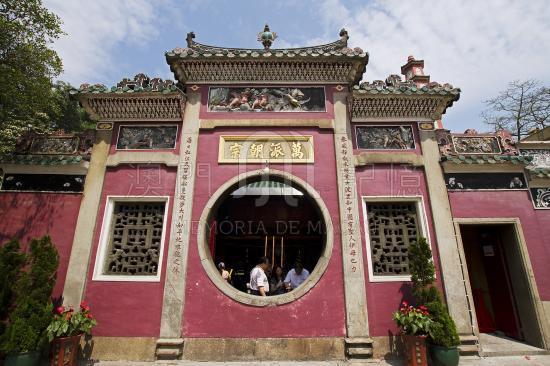

图1 妈祖阁庙门,卢嘉志摄

妈祖阁

位于澳门半岛的西南端,依山临海,凭崖而建。二百多年前驻澳的中国官员撰写的《澳门记略》这样形容:“娘妈角,一山崷然,斜插于海,险要称最,上有天妃宫。 ”天妃宫即是妈祖阁,可见这座庙宇所处的环境之奇,地势之险。妈祖阁故此并不具有那种以中轴对称的传统庙宇格局。由远望去,只见古木森森,怪石累累,殿宇叠架,错落有致。

妈祖阁正面山门是一座花岗石建筑的小型牌楼,门楣书有“妈祖阁”三字,两边分列石镌对联。牌楼顶铺琉璃瓦脊,上以鳌鱼拱托宝珠做为装饰。

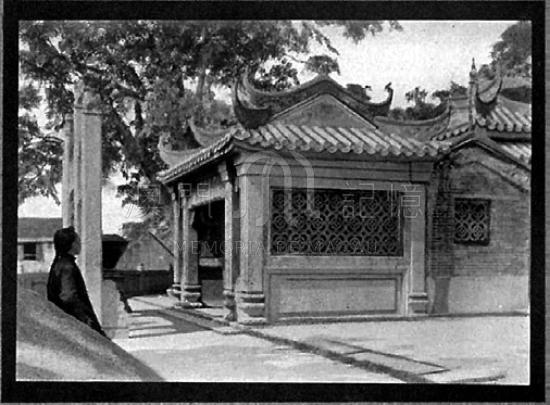

由山门进入,穿过一座四柱牌坊,循正殿侧面的迂回小径,拾级而上,半山之处可见一座小型殿室,这是弘仁殿。殿室由几面石壁构成,外筑以亭,翘簷飞脊,玲珑精巧。殿门两侧有对联:“圣德流光莆田福曜,神山挺秀镜海恩波”。殿内祀奉天后主神之外,旁有侍女及魔将相伴。弘仁殿建于明弘治元年,即1488年,这是妈祖阁香火最初燃点的地方。“南荒开岛屿,绝壁俯危亭”,低吟古韵,仿佛又回到五百年前。那个时候,澳门只有少数当地居民以捕鱼为生。由弘仁孤殿放眼望去,只见六合寂寥,海天苍茫,渔舟泛波,悠然返往。弘仁殿就像一个长子,最先来到世上,见证了家族的繁衍生息。弘仁殿之后,妈祖阁内又先后建起了正殿和大殿。

妈祖阁的庙宇,因此成为整个澳门最早落成的宗教场所。1582年,著名的传教士利玛窦来到澳门,对此留下了亲笔记录,“那里有一尊叫阿妈的偶像,今天还可以看见它,而这个地方就叫做澳门”。当然,偶像不能摆放在露天,必有屋簷遮蔽,这个遮蔽之处就是妈祖阁。

正殿又称石殿,建于1605年,紧跟在山门和牌坊之后,同样以花岗石构成,顶部琉璃绿瓦,重簷叠翠,额勒“神山第一”四字,两侧书以“瑞石灵基古,新宫圣祀崇”为联。殿内同样供奉天后,旁边侍女及魔将,一应俱全。

进妈祖阁山门转右,与正殿处同一水平位置的是大殿。大殿又称正觉禅林,建于1800年,规模最大,由神殿和静修区组成。静修区建筑为一般民房形式。神殿分为宽敞深入的主殿和开阔通天的前院。殿内供奉天后娘娘,陪祀的有地藏菩萨和韦驮天王。主殿上覆琉璃瓦坡顶。侧面山墙则为华南建筑典型的金字形状。山墙旁开一门,上书“正觉禅林”,为大殿的入口之处。神殿正面向海之墙,气势非凡,飞簷画壁,月门置中,“万派朝宗”数字题于其上,如画龙点睛一般,突显了妈祖神祇的无边法力和四方信众的虔诚敬意。

图2 妈祖阁的弘仁殿,卢嘉志摄

图3 妈祖阁的主殿,卢嘉志摄

天后妈祖的传说

妈祖阁三个神殿共同拜祭的天后妈祖,原是一位祖籍福建湄州的林姓女子,生于公元960年,因为从出生至弥月不闻啼声,故称默娘。青少年时代,林默娘即为众人排忧解困,甚至能够浮海救难,二十八岁仙逝,相传升化为神。由于多次显灵,不但被当地居民供奉,并深受朝廷推崇,其身份渐次升格,由妈祖、天妃终至天后,并成为保佑海上商旅和渔民航行平安的神灵。

澳门妈祖阁内各殿的兴建,据说都是出于一次次对妈祖显灵的还神谢恩。15世纪时,一个老妇随商船由福建抵澳,一路保佑航海平安,上岸即失去踪影,人们以为她就是妈祖,随即为其建起弘仁殿。后来,17世纪初,一艘远洋商船驶向澳门途中,遭遇骇浪,忽见一女神现于空中,保护商船平安抵达澳门,商人们又为她建起了大殿。

航海守护神

一座庙宇里,有如此之多的殿堂只主祀一位神祇,这是澳门众多庙宇所仅见。早期澳门的生计,与海上贸易息息相关,航海则离不开保护神。在澳门这个弹丸之地,不惜工本,专门为其再三辟地建庙,正反映了人们对妈祖的全心依赖和对自己命运的极度关切。

澳门不少的庙宇都是神佛满天,当然,妈祖阁的庙宇也不是绝对的一神崇拜,其中也大方地为观音菩萨留出一席之地。由弘仁殿向后攀登而上,更高之处,只见半弯台榭,一宇梵宫,这就是观音神殿。殿内供奉观音菩萨。细读门外对联,“镜海渡慈航,人登觉岸;莲山开法界,座彻禅灯”,仿若进入佛门境界。此情此景,不禁发人深思,在澳门的土地上,不同的宗教信仰可以和睦共存,相安互济,这种宽容和厚道,是源自历代祖先的遗德,还是一方水土的风尚?

漫步在妈祖阁的庭院中,还可以看见勒有海船浮浪图形和“利涉大川”字句的巨石,这就是庙中著名的洋船石。三桅海船以红黄主色绘成,形象古朴生动。桅旗上书“利涉大川”字句,出自中国最古老的占卜书籍《易经》的卦词。古人常因渡江涉海而求神问卜,“利涉大川,往有功也”,人们借用这个吉卦,把平安渡江涉海的愿望,又寄托到这块妈祖庙的洋船石身上。

图4 妈祖阁的洋船石,卢嘉志摄

妈祖阁:东西文明相会点

中华大地的宗教名胜,如果从规模上说,毫无疑问,自然要属佛教的四大名山:五台山的雄伟壮观,普陀山的海阔天空,九华山的佛国仙城,峨嵋山的云海日出,座座博大精深,山山无与伦比。相比之下,妈祖阁的规模实在不大,充其量只属一座小型庙宇。然而,宗教的意义之外,由于得天独厚的地缘位置,妈祖阁成为了东西两大文明不期而遇的相会点,在人类交往的历程上留下了独步青史的足迹。

15世纪末的欧洲,黄金梦刺激着人们的神经,伊比利亚半岛掀起了海外开拓的热潮。1488年,葡萄牙人到达好望角,1498年华士古.达迦马到达印度,由东方载回丝绸香料,获得丰厚利润,引起举国轰动。1513年,葡萄牙抢先到达中国南端的屯门。然而,叩开古老中华帝国的大门并不容易。经过数次交手,几番曲折,四十年后,1553年,为了寻找一个更加靠近广州的地方进行贸易,葡萄牙人辗转来到隶属广东香山县的濠镜澳,他们登陆的地点,恰恰正是在澳门妈祖阁的前地。然而,他们初到贵境,人生地陌,不知所到何处,只得向当地人打探。当葡萄牙人听到“妈祖阁”的回答时,他们兴奋异常,仿佛又替自己伟大的国王发现了一块“无人居住”的土地,遂按妈祖阁的葡文谐音,将MACAU这几个外文字母,在他们那张航海图中,在显示澳门位置的空白之处,郑重其事又小心翼翼地填写上去。

从此,这个混合着中西语言因子,专指澳门的葡萄牙语名称,如水银泻地,很快就散布到世界所有的航海图上,出现在东西方愈来愈多人们的视野里。妈祖女神从此由神界来到凡间,关心到人类的命运,担负起沟通世间不同文明的重任。

以《葡国魂》传世的葡萄牙著名诗人贾梅士,在该国首都里斯本最西端的罗卡海角,面对茫茫的大西洋,留下这样动人心魄的诗句,“陆地在此结束,大海由此开始”。葡萄牙人离开故乡,面对惊涛骇浪,踏上万里征途,是多么的踌躇满怀;当他们在中国的妈祖阁前地上岸,终于踏上梦寐以求,由马可.波罗描述过的东方富庶土地时,又是多么的自豪骄傲。葡萄牙人似乎可以宣告:大海在此结束,陆地由此开始!一个新的世界展现在他们的面前。

在澳门妈祖女神的见证之下,西方人终于见到了东方人,西方文明终于遭遇到了东方文明。这是人类历史必然迈出的一大步,或迟或早,或此或彼,终会发生。今天,在澳门妈祖阁这里,两大文明不期而遇,实现了历史性的会面。这是偶然,又是必然。

西方文化是一种开放的、扩张的、冒险的、竞争的文化,这一切都孕育于他们的商业文明。而东方文化却是固封的、保守的、求稳的、贵和的文化,其根源全在于其农业文明。这种巨大差别,不可避免地给两种文化带来尴尬的见面礼:猜疑和冲突。

图5 昔日的妈祖阁庙门

澳门渐成中西贸易重要的港口

几千年来,中国统治者一直自认为国家位于世界中央,周边诸国均为藩属之邦,没有平等贸易,只有进贡朝拜。16世纪初期,葡萄牙人为了打开中国市场,冒充中国在南洋的保护国马六甲的使者招摇过市,遭到中国朝廷的斥退。其后的几十年,双方更发生多次冲突。现在,葡萄牙人又来到澳门,如何是好?朝廷上下为是否允许葡人留澳贸易之事,争论不休,莫衷一是。对于这个“不列祖训”,却“潜藏混迹”,强行要求进行贸易的国家,有的官员坚持将其“尽行驱逐”,并“杜绝来往”,也有的主张“允其留澳”,并“申明约束”。争论持续了半个世纪,最后的结果是“有条件的接纳”。中葡双方在此基础上达成妥协,两种文化终于找到了交汇的契合点。这件大事,历史应该认真记录下来:时间—1553年(至16世纪末);地点—澳门;原因—经济互利;结果—在承认中国主权前提下,葡萄牙人缴纳关税和地租,可以在此居住并进行贸易。

葡萄牙人为了能经澳门取得与中国的巨大贸易利益,一改先前的嚣张强横,转而采取谦卑恭顺的合作态度;而中国广东政府则出自帮补地方财政税收的考虑,准许葡萄牙人在澳门作有条件的居停。

澳门的庙宇,以其宽容和厚道,容纳着多神的崇拜;澳门的土地,同样以这种宽厚的精神,接纳了不同文明的加入。

一个宁静的渔湾,从此喧哗热闹起来,由澳门这里,中国对外沟通的门户,从此慢慢打开。一船船的丝绸、瓷器、茶叶等等货物,从这里运往日本、马尼拉和印度果阿,再由那些地方分运远销欧美各洲;一箱箱白银又从世界各国,经澳门运进中国腹地,如甘霖一样,及时地浇灌了中国资本主义生长的萌芽。有人粗略计算过,从16世纪末开始,由澳门输入中国的白银,有上亿两之多。

澳门逐渐成为中西贸易重要的港口,吸引了朝廷的目光,供养了百姓的生计,打开了对外的门户,激活了封闭的经济。这一切,都是在妈祖阁前地,在女神的见证下,掀开序幕,发生,进行。

图6 妈祖阁旧照

诗文楷篆咏志言情

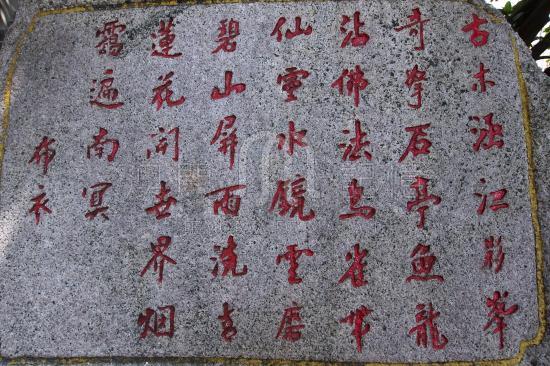

妈祖阁不但反映了澳门开埠历史的缩影,还展示出中华文学的瑰丽姿彩。到此观览的游客可以看到:庙宇殿堂,尽书楹联匾额;山崖断壁,遍勒诗文楷篆。昔时的达官显贵,文人墨客,或因公务休闲,或因游览遣兴,来到妈祖女神的身边,咏志言情,慷慨高歌,为后人留下不少名诗妙韵。其中当属乾隆年间张道源的五言律诗为开先河者:

迳转莲花岛,天然石构亭。

当轩浮积水,护楫有仙灵。

海觉终宵碧,榕垂万古青。

鲸波常砥定,风雨任冥冥。

张道源为清代广州知府,当时因治安纠纷,奉命来澳,政事处理完毕之后,莅妈祖阁拜祀,因触景生情,遂留诗镌石。张道源之后,步其韵而和者,不下十余首之多。作者之中,各色人等,尽显才艺,除了名士高僧之外,还有朝廷命官,甚至武将。

海流天地外,神获汐潮清。

万国朝宗日,馨香极冥冥。

诗文气势豪迈,意境高远,作者为西密扬阿,旗人将军。读此诗句,令人不禁赞叹,博大精深的中华文化具有如此强大的渗透力和传播力,竟透过一位满族武将的手笔,远抵中国南海边陲之地。

妈祖阁后的山巖石壁各处,还勒有“名巖”、“海镜”、“海觉”、“太乙”一众笔势遒劲的摩崖题字,有以拳书,有以笔走,在庙宇神氛笼罩之下,又掺加了几分人文的情趣。

图6 妈祖阁内题诗,卢嘉志摄

世代的庇佑

四百多年来,妈祖阁历尽了岁月的风云骤变,见证了文明的冲突汇合。不单如此,在人们心目中,妈祖阁更代表了福祉与平安,和睦与希望。妈祖阁山门的对联,“德周化宇,泽润生民”,正反映出人们对神祇的无限信赖和寄托。

每逢旧历年三十夜,来自四面八方的信众和市民,手举风车,臂持巨香,摩肩接踵,如潮高涨,浩浩荡荡地涌到妈祖阁来,争先恐后地点香燃烛,顶礼膜拜,祈求神明的庇佑和福祉。

事实上,澳门无论处于战乱纷扰抑或瘟疫流行,居然次次都可以独善其身,平安渡过。对于神灵的作用,历代生息于斯的人们,宁信其有,不信其无。

妈祖阁,你的香火再燃点五百年,五千年吧!世世代代,不同族群和国籍的人们在你的庇祐下,在这块土地上,平安和睦地生活,与你共同迎接世界大同的到来。

临江仙(妈祖阁)

临海依山多壮阔,庙堂尊处西南,重簷叠翠巨石巉。香烟缭绕处,妈祖更庄严。

昔日葡人登陆处,马交喧闹非凡,国门开放百川涵。祈灵天后佑,玉手送千帆。

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)