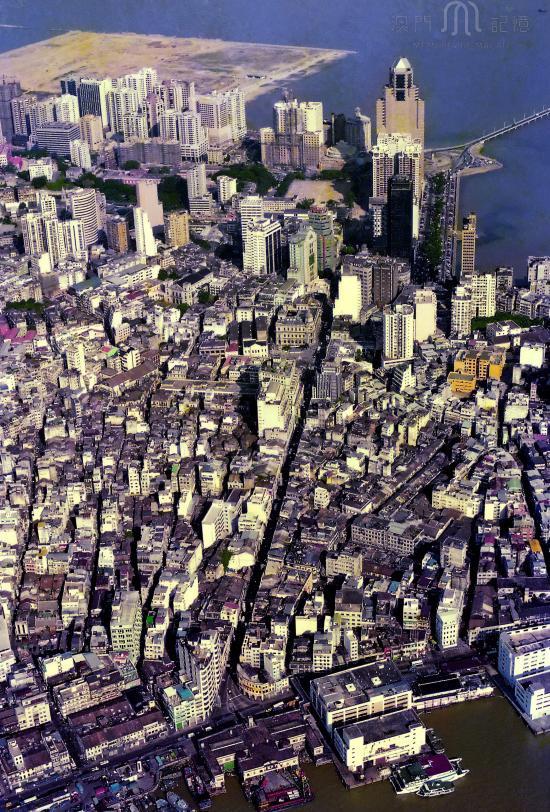

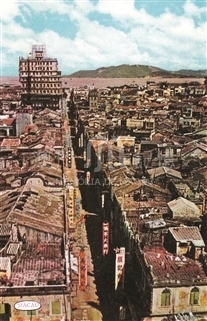

追源溯始,也略知澳門半島地形變化。往昔“橋仔頭”附近一帶屬北灣,堤岸是半彎形,海岸線由媽閣起,沿下環、司打口、橋仔頭、蘆石塘(即爐石塘,今名庇山耶街)而至沙欄仔,皆為海浸之地,沿灣設有系列水口,如桔仔圍水口、吉慶里水口、十八間水口等,在古地圖上仍註有這些水口名稱。所謂“水口”,與“橋仔頭”一樣,皆為渡頭,船艇停泊,方便貨運及旅客上落。往昔紅窗門關卡在今紅窗門街與天通街交界附近,由中國汛兵駐守,下臨“橋仔頭”海邊。

一八六八年,澳門有關方面將北灣填海成陸,由彎形改成直線之堤岸,在新填地上築路建屋,不要説“橋仔頭”湮沒,而各水口也蕩然無存,有些只剩下十八間[即商人巷]、桔仔圍、吉慶里作街名,環境大變。

其實,這一帶之地形變化,可從街名追尋舊跡,如新填巷、新埗頭街、木橋街、快艇頭街……也可以想像當年這一帶仍是海浸之地,可作歷史佐證。“橋仔頭”雖不是街名,三四十年前[約1960-1970年代],從老居民説話中仍會聽到,而今已鮮有人提及了。

關聯資料

更新日期:2019/01/15

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)