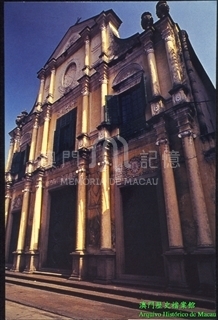

聖物寶庫位於板樟堂前地玫瑰堂內,而玫瑰堂又名多明我教堂或玫瑰聖母堂,於1587年創建,由於昔日神職人員來澳時,經濟頗為拮据,所以以木為架,結板為障,頂支十字,內供聖母,作傳教之所,時人稱為“板障堂”。後來教會經濟轉好,特別運用了其他葡國殖民地的建材為教堂增築,如亞熱帶的樟木就是其中之一,而居民亦將“障”字轉為“樟”字,沿用至今。及後到了1828年才建成今天的規模。

教堂外觀為淺黃色的外牆和墨綠色的門窗,保持着歐洲文藝復興時期的特點,2005年7月以澳門歷史城區之名被列入《世界遺產名錄》。據記載,由於多明我教會的神父多是西班牙人,於是今日玫瑰堂內還存有許多西班牙宗教藝術風格的聖畫和聖像,同時亦收藏了不少藝術品式的彌撒用品和木雕聖像珍品。1929年,經教宗准許後,玫瑰堂引入了花地瑪聖母崇拜,每年5月13日約下午6時開始的花地瑪聖母出遊即以玫瑰堂為起點。

玫瑰堂正門右方入口處的牆壁上嵌有一石碑,石碑書有中葡文字“聖道明會院聖母玫瑰堂修復”的字樣。玫瑰堂修復揭幕儀式由澳門總督韋奇立將軍於1997年11月23日主持,祝聖祭壇及奉獻聖堂儀式則由澳門林家駿主教主持。而聖物寶庫,亦於當天正式向公眾開放。近年政府耗資港幣60萬元將此翻修,令人耳目一新。現在只有3樓仍採用老式木質地板與天花板,為了保護木料建築,每次只限10人到3樓參觀。從教士袍到聖杯、聖經及儀仗,聖物寶庫一共珍藏了300多件17至20世紀的宗教藝術品,部分來自其他教堂或社會人士捐獻。

其中以油畫《聖奧斯定》(已有300多年歷史)、木雕《被綁的基督》、彩繪木刻《聖方濟各.沙勿略》尤為珍貴,而彌撒使用過的銀器銅器,非洲、印度、馬來西亞、菲律賓、澳門等教堂所作之木質和象牙製的聖像以及頂層兩座19世紀的古老銅製大鐘等都是不俗的展品。此外還有一尊傳奇的長髮聖母像,為18世紀葡萄牙教士所製,高約20公分,傳說此像來澳時頭髮只及肩膊,後來逐漸到腰到膝,若她的頭髮不再生長,澳門則會變成“魔鬼之城”,至於真確如何,還有待讀者自行考量。這些珍貴的文物反映了天主教在亞洲的發展史,不幸的是聖物寶庫於2000年7月遇盜,損失了4串19及20世紀所製的珍貴念珠,實令人惋惜。

關聯資料

更新日期:2020/05/19

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)