圣物宝库位于板樟堂前地玫瑰堂内,而玫瑰堂又名多明我教堂或玫瑰圣母堂,于1587年创建,由于昔日神职人员来澳时,经济颇为拮据,所以以木为架,结板为障,顶支十字,内供圣母,作传教之所,时人称为“板障堂”。后来教会经济转好,特别运用了其他葡国殖民地的建材为教堂增筑,如亚热带的樟木就是其中之一,而居民亦将“障”字转为“樟”字,沿用至今。及后到了1828年才建成今天的规模。

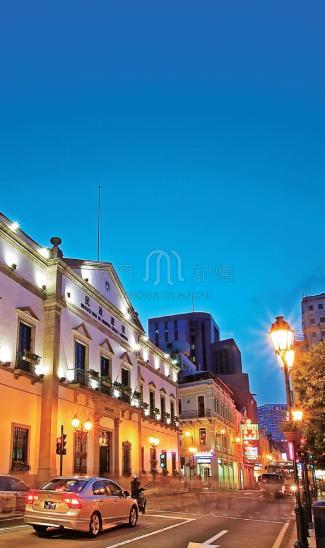

教堂外观为浅黄色的外墙和墨绿色的门窗,保持着欧洲文艺复兴时期的特点,2005年7月以澳门历史城区之名被列入《世界遗产名录》。据记载,由于多明我教会的神父多是西班牙人,于是今日玫瑰堂内还存有许多西班牙宗教艺术风格的圣画和圣像,同时亦收藏了不少艺术品式的弥撒用品和木雕圣像珍品。1929年,经教宗准许后,玫瑰堂引入了花地玛圣母崇拜,每年5月13日约下午6时开始的花地玛圣母出游即以玫瑰堂为起点。

玫瑰堂正门右方入口处的墙壁上嵌有一石碑,石碑书有中葡文字“圣道明会院圣母玫瑰堂修复”的字样。玫瑰堂修复揭幕仪式由澳门总督韦奇立将军于1997年11月23日主持,祝圣祭坛及奉献圣堂仪式则由澳门林家骏主教主持。而圣物宝库,亦于当天正式向公众开放。近年政府耗资港币60万元将此翻修,令人耳目一新。现在只有3楼仍采用老式木质地板与天花板,为了保护木料建筑,每次只限10人到3楼参观。从教士袍到圣杯、圣经及仪仗,圣物宝库一共珍藏了300多件17至20世纪的宗教艺术品,部分来自其他教堂或社会人士捐献。

其中以油画《圣奥斯定》(已有300多年历史)、木雕《被绑的基督》、彩绘木刻《圣方济各.沙勿略》尤为珍贵,而弥撒使用过的银器铜器,非洲、印度、马来西亚、菲律宾、澳门等教堂所作之木质和象牙制的圣像以及顶层两座19世纪的古老铜制大钟等都是不俗的展品。此外还有一尊传奇的长发圣母像,为18世纪葡萄牙教士所制,高约20公分,传说此像来澳时头发只及肩膊,后来逐渐到腰到膝,若她的头发不再生长,澳门则会变成“魔鬼之城”,至于真确如何,还有待读者自行考量。这些珍贵的文物反映了天主教在亚洲的发展史,不幸的是圣物宝库于2000年7月遇盗,损失了4串19及20世纪所制的珍贵念珠,实令人惋惜。

关联资料

更新日期:2020/05/19

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)