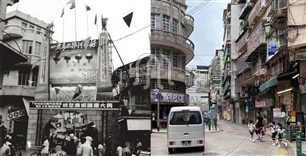

草堆街在澳门未辟新马路之前,其繁盛状况可算首擘,各行商店咸集,四方行旅由经,车水马龙,熙来攘往,当清末民初间,尚盛极一时者也。自从一九一八年开辟新马路后,其商业及交通地位,遂被新马路取而代之耳。

明朝时,草堆街末端原是澳门港口,旧称船澳口。当时尚未辟街,犹属关前旷地,澳口沙滩也。埗头桥栈,错纵其前;柴船草艇,停泊于是。因此起卸之柴草,时常堆积其间,及开街后,遂沿称之为草堆街焉。而草堆街尾,仍有人习呼之为船澳口者。

至于草堆街口,本始自关前之石闸门。一九一四年,草堆街口有一绸缎庄失慎兆焚,殃及背后大三巴斜巷之娲娘庙正殿。灾后废址,当局不许重建,辟为街道,引延草堆街直上而与卖草地赓联焉。《澳门市街名册》释称:

“草堆街,由十月初五街,即康公庙前地对面起,至大三巴街,即高尾巷附近,及卖草地街对面止。庙宇有中国灵巖观,又名女娲娘庙。”

昔之草堆街,实迺澳门商务重心,亦为百业总汇,各行纷立,既兴且盛。孙中山先生开始革命运动,托迹行医时,亦尝在澳门草堆街八十四号创设“中西药局”,赠医施药。故草堆街又为中国革命之策源地也。据《孙中山先生自传》云:

“余自乙酉中法战败之年,始决倾覆清廷,创建民国之志。由是以学堂为鼓吹之地,借医术为入世之媒……及余卒业之后,悬壶于澳门、羊城两地以问世,而实则为革命运动之开始也。”盖当时迺清朝光绪十八年(一八九二),孙中山先生年二十七岁,方毕业于香港医校,即来澳门,任镜湖医院义务医席,为澳中之贫病大众服务,并设立中西药局以利施药。顾孙中山”先生常轻财义重,毁家救国,因此素无积蓄。只得向镜湖医院药局借银二千元,以为购办西药之用。曾签立揭单,并由澳门巨绅吴节薇署名担保。按当时所立之“揭本生息赠药单”如左:

“立领揭银人孙逸仙。缘逸仙订议在澳门大街开创中西药局一间,需银寄办西国药行,今托吴节薇兄担保,揭到镜湖医院药局本银二千大元,七二兑重一千四百四十两正。言明每百元每月行息一元算,其息仍托逸仙代办西药赠送,逸仙自愿赠医,不受谢步。此本限用五年为期,如数清还,或过时不测无力填还,担保人吴节薇自愿填足,毋得异论。欲后有凭,立明领揭银单一纸,当众签名,担保人亦的笔签名,交与镜湖医院药局收执存据。担保还银人吴节薇的笔。知见人:黎若彭、黎晓生、张桢伯、阮建堂、曹渭泉、宋子衡。光绪十八年十月三十日,立领揭银人孙逸仙的笔。”

可惜孙中山先生在澳门所设之中西药局历时很暂,翌年便迁往广州,易名东西药局。据《孙中山先生别传》称:“先生设医馆于澳门,为葡医所忌,遂迁往广州。”因为当时孙中山先生在澳门以西法行医,实开澳门华人西医之始。

草堆街与卖草地在未辟街前,尚无店户,原为沙滩与山坡,船澳口之柴船草艇载来之柴草,均屯积于沙滩之间,待售于山坡之上。迨后建成街道,始别之为草堆街与卖草地,由是而得名耳。

卖草地因就近旧日之营地墟亭,便于交易。盖古来之军营马匹,粮草最为重要,不能或缺者,所以当时草秆贸易颇为大宗,卖草地于是兴焉。

犹忆明清两代,中国官军之在澳设营地,驻兵马,所以防夷也。虽曾一度撤去,而嘉庆时,英军亦尝强登澳门,驻扎营地,铁骑横行,经九个月而后去。及至道光时,鸦片战役初期,中国又再加派兵马,驻营地防守,并于关闸门外,连营甲帐,秣马砺兵,在在需要粮草。且古时民间燃料,亦多藉稻草代薪,利其廉也。以故当年卖草地之稻草市场,曾盛极一时。

殆至该区开街建屋后,草堆街与卖草地由是隔断,各为一街,草秆生意亦因而他迁。从此两街中不复再见篷蒿捆捆,稻草青青,至今徒负其名耳。

不料娲娘庙一场火灾后,澳葡当局不许重建,两街于是仍得贯连。行看将来改良路政成功,草堆街与卖草地街,得成一康庄直道也。

关联资料

更新日期:2019/01/15

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)