關聯資料

更新日期:2019/11/16

更新日期:2019/11/16

澳門政權交接場館是一座臨時性質建築物,美輪美奐,造型獨特,外牆採用透光材料興建,晚上燈光璀璨,外觀仿如一個中式大燈籠,宏大莊嚴。澳門政權交接場地原定設在新口岸新填海新建的澳門文化中心,據說因地方不敷應用,前澳葡政府改在文化中心側的公園地段,耗資逾六千萬元臨時建設新場館,一九九九年五月間展開工程,十二月完竣,建築宏偉,佔地六千平方米,高二十米,可容二千五百人,除大禮堂外,還設有輔助室、接待室及傳媒專用區。這座建築物雖然採用堅固耐用建材,但原設計卻是非永久性應用的,待交接儀式完成後便拆卸,恢復公園部份。其後,居民認為場館象徵本澳進入一個嶄新的時代,掀開歷史新一頁,具有深遠的歷史意義和重大紀念價值,應該保留下來,如果將它拆卸,未免可惜及浪費公帑。於是,特區政府有關方面決定暫時闢作“瑰寶展”場館,對外開放,展出內地各省、自治區、直轄市及香港特區送贈澳門特區政府的珍貴禮物,為期三個月,讓居民和遊客在觀賞展品同時,也可參觀這座歷史性建築物,見證澳門回歸重要歷史事件。場館除了陳列精美禮品部分外,原來佈局基本不變。在館內徜徉,可以重温一九九九年十二月二十日零時零分中葡兩國政府在此舉行澳門政權交接儀式大典的歷史時刻,令人心潮澎湃。這座建築經香港及內地專業人士進行學術性研究後,認為場館不宜作永久保留,特區政府決定將之拆卸,改建公園。

回歸場館歷史時刻

自從一五八一年四月十六日,西班牙國王菲臘二世將葡萄牙本國併吞後,自號為葡王菲臘二世。而澳門葡人不甘臣伏,遂有澳葡主教賈尼路,發起組織澳門議事局之舉,實行自治,以保存澳葡獨立精神。直至一六四零年十二月一日復國後,六十年來,澳門未嘗遭到西班牙武力干涉。蓋西班牙國王亦知道葡人居澳門,是得蒙中國皇帝特許,不容他人佔據者,所以不敢妄動耳。惟舊日中國對西歐各國情形,多認識不清,如《中國交通史》云:“明人對葡萄牙人與西班牙人,初皆稱為佛郎機,其後迺有(葡都麗家)及(干係臘)之分耳。”《澳門紀略》又云:“佛郎機,後又稱干臘國,今稱弗郎西,或曰法郎西。”蓋明人竟以葡萄牙與西班牙兩國,矇混為一,而不知葡萄牙實被西班牙併合為一也。對於西班牙不敢妄動澳門事,如李燕伯刺史《以澳葡情形上當道書》所謂:“……後來葡夷東南洋所立埔頭,悉為諸夷所奪據,僅恃澳門一區,藉各國之利以為利,其不為他夷所據者,實我庇護之恩也。”後來葡王約翰四世復國後,竟以此次澳門效忠,迺歸功於澳葡市民,尤以為澳門市議事局之獨立,最具效力,特於一六五四年敕令本處俾利喇將軍,題一額曰:“上帝名城,尊榮無比。”“Cidade Do Nome De Deus,Não Ha Outra Mais Leal.”該額懸諸議事亭入門堂中之石級門頭處,以旌表揚云。可是在一五八一年至一六四零年之六十年中,西班牙國王雖併吞了葡萄牙國土,但仍未忘懷其遠東居留地──澳門。蓋西班牙對遠東素具野心,觀其佔領呂宋時,據《中西交通史料匯篇》嘗稱:“西班牙國王以太子菲臘伯(Philip)之名,名麥哲倫所至之羣島為菲律賓,終查理之世,西班牙艦隊凡三至菲律賓云。”故西班牙國王菲臘四世,對遠東葡人居留之澳門,亦未嘗不思染指,蓄謀欲攫為己有者,其證據現仍俱在。當澳葡將擴充議事亭,增設博物館時,曾向澳門各處搜羅有關歷史紀念之石刻碑碣,以資陳列。當時嘗在本澳下環街之爛花園中,尋獲一件西文石碑,其文譯意大約為:“菲臘四世皇朝,此炮台上尉蘇沙賈七度置石。時一六三三年。”案此碑首書菲臘四世,蓋西班牙國王菲臘四世即是葡王菲臘三世,而葡王絕無菲臘四世,是即此碑以西班牙王統治作紀錄。蘇沙賈士度定必是親西份子,被任命為此炮台守尉,而擬於一六三三年舉事,佔領澳葡某一炮台者。後來不知因何緣故,未有發作,致此碑終於埋沒在下環街之爛花園中耳。據高美士之《澳門史略》有云:“當西班牙王菲立四世──即兼葡王菲立三世,蓋着王冠為葡王的當兒,年紀僅十六歲。西國國民號他為‘偉大者’,這是因他秉政期內,歐洲的版圖,幾是操於西國掌握裡 。”又云:“不惜將葡國國力,降為一附庸地位,稱為西國之一省。”又有謂:“所以派出許多西班牙衛戍隊,進屯各地炮台,以為監視。”由此觀之,當時西王菲臘四世,雄霸歐洲,視葡若附庸。其對澳葡握有之炮台,寧肯放過,故委賈士度為守尉。而在一六三三年,正是葡國淪陷於西班牙武力下之時代也。現該碑尚砌在議事亭壁間,可為歷史攷據。

議事局拒西班牙干涉

入議事亭,堂中有石階。拾級而登,迎面有石刻浮雕乙座,在後園之門拱上,玲瓏活躍,藝術極佳,為昔日本處石刻家作品。該浮雕原嵌仁慈堂之慈悲聖母殿前壁者,後來於一八八三年該殿拆卸時,迺將之移置於此,藉以保存藝術古蹟耳。在該浮雕中,刻着慈悲聖母神像,合掌而立,以示為貧苦者祝福。像前跪者:首為主教賈尼路(D.B.Carneiro),次為葡國王后蓮娜(D.Leonor),其子葡王馬瑙爾一世(D. Manuel I.)及神甫哥士打(D. M. da Costa)神甫江利喇(M. Contreiras)等。像後跪者:首為羅馬教皇亞力山大六世(Alexandre Vl.),及主教亞丕連拿(C. de Alpedrinha)等。左右上方有兩位天使,手牽聖母大衣,覆翼衆人,以示慈悲庇護之意。攷葡后蓮娜,於一四九一年八月十五日,曾在葡國發起組織“神甫慈善會”,後來由各神甫將該慈善機構,推廣到葡屬各地,遂成為葡屬各處仁慈堂慈善會之開端。至於澳門之仁慈堂慈善會,最初由澳葡天主教首任主教賈尼路於一五六九年創立。後來澳葡追念其恩德,特刻此浮雕以紀念其事。查現在澳門之仁慈堂內,尚設有慈悲聖母祭壇,不過很少信徒到此禱祀耳。及至一九二七年澳葡徵求慈善印花圖案,葡人卡爹喇氏(Catela),曾以該浮雕照片獲選,遂被用為現行之慈善印花圖樣焉。賈尼路主教,亦為澳門市議事局之組織發起人,故該浮雕被移置於議事亭內,宜也。

議事亭內浮雕與仁慈堂

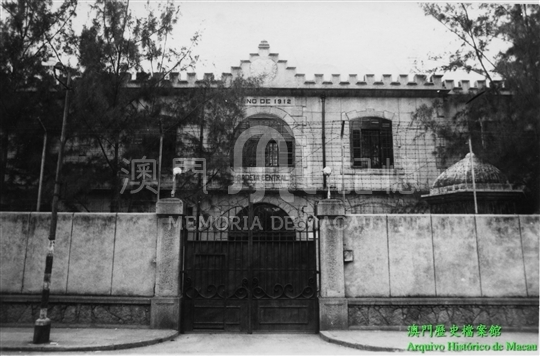

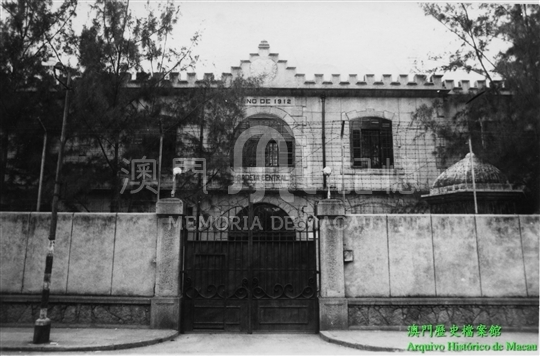

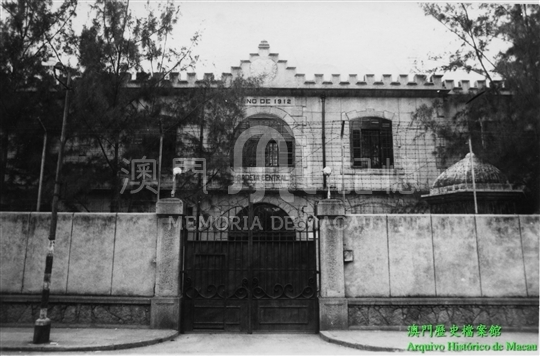

路環監獄在澳門回歸前年多來發生多宗嚴重事件,包括有囚犯毆鬥致死及囚犯越柙,成了居民關注的焦點及談論的熱門話題。本澳監獄歷史,可追溯數百年前,初設在“議事亭”內(即民政總署現址)。“議事亭”本是明、清官員與居澳葡人議事的地方,旁設監牢,用以囚禁犯罪的葡人。鄰近的東方斜巷原稱監牢斜巷,至東方戲院興建,才以街名不雅而易名;而今東方戲院早已拆建,僅以街名存在。一九一二年,當局在賈伯樂提督街與鏡湖馬路交界處興建城堡式監獄,門禁森嚴,名為“中心監獄”,俗稱“市牢”。後因囚犯增加,地方不敷應用,於是當局另覓路環竹灣馬路青年監獄背後地段興建新監獄,一九八八年三月動工,九零年五月十八日建成啟用,將“市牢”及路環青年監獄的囚犯遷入,而“市牢”則拆建成新廈,作為民居,路環青年監獄改為女性監獄及少年輔育院。路環新監獄樓高兩層,由五座建築物組成,面積達一萬八千平方米,耗資六千三百萬元。建築物中三座是監倉,可容納八百名囚犯,另兩座是行政大樓。監獄按保安程度分成重防、戒備、一般及拘留等監倉,而監倉之間有通道相通;此外,還設有多個生活、管理及行政科室。獄內保安設施較為先進,裝置有電子控制台、電視監察室、警號、火警警告器,各通道均設有閉路電視,保安嚴密。但是,令人不解的是當年獄內卻發生那麼多事故?

澳門監獄近百年史

議事亭,當葡人擴建時,曾在其後座附設一監獄。據《澳門紀略》云:“蕃人犯法,兵頭集夷目於議事亭,或請法王至,會鞠定讞。”聞判罪後,則羈押於座後監牢内,取其便也。熟知英國佔領香港之數年後,其海軍曾來澳門賽艇,竟在議事亭內,闖下劫獄事焉。據朱薩士之《澳門史》大略稱:“當一八四九年,香港基督教會之英文書院青年教師,英人雅閣岑馬士(James Summers)值暑假到澳遊覽。時方六月七日,適遇天主教聖體巡遊,岑站道傍漫覽。教士以其既不下禮,又不肯脫帽,走告隨行之澳葡兵頭亞馬勒,傳令干涉,卒將之拘押於議事亭後座獄中。翌日適逢澳葡舉行賽艇大會,港英軍官施他夫厘(Staveley)及英艦馬安打號(H. M. S. Maander)艦長賈蒲路(Henry Keppel),又英艦亞文鬆號(H. M. S. Alnazon)艦長吐魯必治(Troubridge)三人,駕艦來澳,停泊南灣,預備與賽。得岑報被拘,共往見亞馬勒,懇請放人,詎事不果。“三人無奈,迺瞰亞馬勒乘船離岸,指揮賽艇之隙,實行劫獄。迺迅派水兵,乘二快艇直泊南灣督署前,登陸後急趨議事亭,先擊倒守兵,再將戍衛繳械。直入拘留所,破門救出岑馬士,歡呼回艦。費時不過五分鐘,還再參加賽艇,獲獎品後返港,見者莫奈伊何!”“計是役死衛兵一人,傷三人,另一西婦適在議事亭內,急欲跨窗走避,墜下傷足。事後幾經交涉,始能得到英國政府補償云云。”是次英國海軍在澳門議事亭內劫獄,當時之港英輿論,據一八四九年六月廿八日之英文報紙《中國郵報(China Mail)》評論稱:“本月七日澳葡兵頭亞馬勒,在澳扣留英國青年岑馬士事,不免被認為是一種越權舉動。蓋當時之澳門領土,誠屬千真萬確地仍受滿清官吏統治。廣東香山當局,且派有一位分防澳門縣丞駐澳,設衙辦事,而葡人之在澳,不過只屬一種特承恩遇之寄居者耳。中國並未曾割讓澳門,並無正式條約租出者,故澳門葡人之司法行政權,只可限於對待其本國人民而已。至於葡籍以外之外國人,皆與中國人一樣,都由滿清官吏打理。英人自有香港政府處置,澳葡既無權處理外國人,故此次澳葡拘留岑馬士,是屬越權,是侵犯了英國僑民之權益。”但澳葡方面,據朱薩士之《澳門史》則謂:“當年英人持此言論,實在是不承認葡人在澳門之地位,致使滿清官吏對澳門葡人無所顧忌,所以後來不久,就發生狙殺兵頭亞馬勒事件,此實迺受當時英人言論所影響。又引述“倫敦經濟人報刊”(London Economist)一八四九年八月廿五日之評論謂:英海軍此次在澳劫獄,未免濫用英國優秀武力來待對友邦,實屬過於橫暴,留與澳人一點惡印象。”惟曾在澳門議事亭內幹過劫獄之英艦馬安打號艦長賈蒲路氏,後來於一八五三年曾著作過一本“馬安打艦印度羣島訪問記”,嘗將其過去在澳門如何冒險,勇敢地劫獄,來保護其本國僑民權益,致使當日英國首相彭馬斯頓(Palmerston)深深讚許,其更欣欣自得,詳細記載顛末。

英國海軍在議事亭內劫獄

議事亭,古之稱號也,時人多以“金巴喇”(Camara)名之。查金巴喇,本迺葡語發音,其釋義可作“屋”,或“辦事處”解。若只以“金巴喇”稱之,說來實在不通者。在葡文上亦應寫作Camara Municipal De Macau,即澳門市政局,迺合也。蓋自澳葡於一五九五年組織“澳門市議事局”(Senado,Macau)後,所有一切有關澳門政事,當時皆在此議事局商議或執行,曾為澳葡做過不少事情,為葡國立過不少功績,故葡王約翰六世(D.joão vi.)嘗於一八一零年五月十三日,特頒諭旨,賞賜澳門市議事局以“公忠”(Leal)榮銜、嗣是遂稱議事局(Senado)為“議事公局”(Leal Senado)。攷其所以獲賜原因,據謂當議事亭判事官雅廉訪(Ouvidor Arriaga)在任時,嘗以無數資金救濟葡屬印度;並於一八一零年前後,以澳葡有限之海軍力量,幫助中國滿清官吏剿滅海盜,尤以與清兵聯合,迫降當時海上劇盜張保仔,致立大功云云。據朱薩士之《澳門史》嘗以第十五章全章,敘述澳葡海軍與張保仔及郭婆帶等海上劇盜,歷次交戰經過;並謂嘗接納廣州滿吏要求,撥款建艦招兵等事;曾協助清兵圍剿海盜;更謂後來張保仔向廣州滿官投誠,實由澳葡海軍迫降所致云。又傳說張保仔投降後,澳葡海軍駛回澳門時,受到盛大迎接之凱旋禮,教堂鳴鐘,堡壘鳴炮。市議會曾提議,擬立兩塊紀功碑,中葡文各一塊,樹立在議事亭內,惟後來終未有實行云。澳葡迫降海上劇盜張保仔事,此不過是朱薩士之《澳門史》上片面記載耳。蓋自來澳葡每謂其所以得居澳門,迺因曾經幫助中國,平定海盜有功,所以說到海盜一事,倍為詳晰。但根據日人名著,藤田豐八之《中國南海古代交通叢攷》内之《葡人入居澳門攷》一章,嘗引遍中西典籍,謂自明末清初以來,皆尋不出有何實據,可以證明葡人曾助中國剿滅海盜。要之,惟有於嘉靖四十三年之柘林兵變,葡人嘗請參加鎮壓事。後來俞大猷尚有《論商夷不得恃功恣橫》文中說:“功成,重賞其夷目。貢事,已明諭其決不許。”既然事後,澳葡請免貢事,尚且不許,更何得謂以澳門作酬勞乎?及至清朝乾嘉間,張保仔雄踞香爐峰,寇掠海上,朱薩士亦嘗有說:“乾隆末年,廣東海盜縱橫,清吏嘗請澳門協助,以保護水道治安。惟澳門葡人以要求恢復被滿清取銷之地方統治權時,該事就被擱置起來矣。”《香山縣誌》對張保仔橫行海上,澳葡議事亭判事雅廉訪請隨師協剿事,亦嘗載云:“嘉慶六年,瓊雷間海盜滋擾,澳夷請備二舶,隨舟師海捕,且以九事乞格外恩。知縣許乃來以其非制,且挾故要求也,卻之。”統上觀之,當年炫說迫降海盜張保仔事,前因後果,就是如此。

議事亭判事官雅廉訪(Ouvidor, Arriaga)迫降海盜張保仔之說

在議事亭內,入門右壁之窗門頭上,鑲有中文古碑一件,刻著“關閘門”三字。該石原迺我國古關閘門之門額,後被澳葡拆卸,移置於此者。攷古關閘門在蓮花莖中,原為我國明朝創建,所以防夷者。據暴昱《香山縣誌》云:“萬曆二年,建閘於蓮花莖,設兵守之。”又祝淮《香山縣祝誌》云:“康熙十二年,知縣申良翰修,增建官廳於旁,以資戍守。”蓋當時古關閘之形狀,非如今日之洋相。本作中國古代城樓格式,城牙排齒,樓角飛翬,大門拱上,額刻“關閘門”三字,駐有汛兵防守。自從清朝道光二十九年,澳葡兵頭亞馬勒被沈米狙殺後,澳葡一時失卻首領,據朱薩士之《澳門史》稱:當時即由主教、法官、軍長及議事局主席等,組織臨時執政會於議事亭內,在出事後之第三天,澳葡軍曹未士基打向執政會要求,領得手令,將中國之關閘汛佔領云。後來延至同治十三年,澳葡才將中國之古關閘門拆毀,重新再建回一道現在之關閘。據楊文駿《查覆澳葡情形疏》有云:“其關閘汛牆,係同治十三年為洋人拆毀,改建綠衣館,並設大關閘。”又據柏力架之《美麗的澳門》稱:“自古關閘拆毀後,在原址重築回一新關閘,時在一八七零年。”由此可知,議事亭內之“關閘門”石碑,必迺於一八七零年後,才由蓮花莖移置於此者矣。

議事亭內之“關閘門”石碑

議事亭,原為澳門葡人之市政廳,舉凡一切有關澳門之市政大小事宜,均在此籌商辦理。故昔日澳門遇有關於華人各事,則會議時必請華人之三街會館值事參加。蓋三街會館值事,即猶今之華商總會值事,其參加席位,亦如今之所謂華人代表席位也。議事亭,亦為澳門葡人之大會堂,舉凡一切之澳葡集會或慶典,澳葡市民皆在此開會或慶祝。當葡萄牙君主執政時期,其人民亦常在此歡呼萬歲者。當葡萄牙本淪陷於西班牙帝國時期,澳葡之愛國市民,仍常在議事亭之門頭高懸葡國國旗,是當時全世界獨一飄揚之葡旗也。凡歷屆之澳葡兵頭到任或離職,澳葡市民均在此舉行迎送儀式,各兵頭亦在此交代印信。當年在澳任職多屆之澳葡兵頭巴波沙氏,居澳在任身故,澳葡市民亦在此舉行公葬巴氏殯殮儀式。至於葡萄牙本國歷屆召開全國代表大會時,澳門葡人選舉赴葡代表,亦以議事亭作投票處所。總上所知,議事亭,實為澳中最有歷史性之澳葡機關也。尤有進者,議事亭嘗附設紀念賈梅士博物院,曾搜集頗多具有歷史之石刻。殘碑古碣,嵌滿四壁,或放置於入門之樓下大堂中。樓上則有陳列室數間,古器舊畫,殘磚廢瓦,不一而足。皆屬澳門開埠以來之紀念物,可供研史攷據者。現該博物院已遷址於白鴿巢處,無復舊觀耳。議事亭,又嘗附設澳門書信館。當澳門闢建新馬路時,曾將南灣之書信館原址拆卸,假議事亭左便樓下權作館址,另闢門口出入,發售郵票及收派信件。昔日稱為澳門書信館。及至一九二九年郵局大廈落成後,迺遷回郵局大廈辦公,總轄郵政、電報、電話各科,合稱為郵電總局焉。議事亭,又嘗附設紅十字救護局。因此處地點適中,便於扶危救急,所以在議事亭右便樓下,作為救護局址,另闢傍邊門口出入,設備醫護儀器,救傷汽車,以應急時工作。及至最近找得地點,現在已遷往荷蘭園正街,昔日之利宵中學舊址辦公矣。議事亭,又嘗附設澳葡法院。當原來南灣之法院拆卸改建時,曾將議事亭樓上禮堂,暫作審事法庭。及至南灣澳葡政府大廈落成後,才遷返該大廈耳。議事亭,又附設有公共圖書館,現仍設在二樓右便後座。所藏圖書,以葡英文為多,為澳門古老文獻倉庫,如葡人初來遠東,及居留澳門之最早記載,搜羅頗豐,殊足珍貴者。至於安放圖書典籍之架櫉,別具西方舊型,聞皆倣照十七世紀中葉,葡王約翰四世皇朝之書櫉圖案建造者。古色古香,每令閱書者,頓興懷古之思。總之,議事亭實為澳門一所富有歷史性之建築物。曾歷明清兩代而迄於今,嘗由中葡雙方交遞管理,雖經幾次大事重修,仍具古蹟價值。談澳門掌故者,當不能以夷物而忽之也。

議事亭原為澳門葡人之市政廳

澳門市議事局,既成立矣。在當時只不過是澳門土生葡人之行政機構而已。而中國尚設有澳門縣丞,以專責察理澳門民夷者也。惟澳葡對其自己之議事局,自當有權維系之者,據朱薩士之《澳門史》云:“自從一五八零年以還,澳門已有葡政府委任之治安判事(委黎多Ouvidor),其任命權雖非由澳門土生葡人選舉,但仍須得澳門土生葡人同意,始能行使職權也。及至澳門市議事局成立,即由澳門之行政長官、治安判事、葡舶司令、及澳門土生之葡人代表,共四人合组而成者云。”又據龔翔麟之《珠江奉使記》載稱:“澳中議事亭,蕃目四人,受命於其國,更番董市事。凡市經四人議,衆莫敢違。及官司有令,亦必下其議於四人者。議得。當以報聞。”中國官吏方面,對議事亭之行政權,初時雖遭到兩廣總督陳瑞之詰責,及受賄後,則持放任態度。惟中國地方官對於澳門之司法權,則一向堅持節制。如萬曆時,香山知縣蔡善繼條議制澳事,據《香山縣誌》錄稱:“香山知縣蔡善繼甫履任,即條議制澳十則,上之。未幾澳弁以法繩夷目,夷譁,將為變。善繼單車馳往,片言解,縛悍夷至堂皇下,痛笞之,故事夷人無受笞者。善繼素廉介,夷人信之,故帖息。”觀此,蔡善繼之廉介,與陳瑞之貪賄,相去遠矣。故後來澳門之司法權,一直都由中國官吏保持。迨至清朝道光時,迺由澳門兵頭亞馬勒,搗毀議事亭之御碑後,中國在澳門之司法權才停止耳。澳門議事局成立後,澳葡遂擬向中國方面承購該議事亭地,及其後方之華人屋宇地段,以為改建新議事局,及監牢之用。據一七八三年十二月六日,澳葡議事局之判事官關耶氏(J•J•Mendes da Cunha)署名之檔案,曾提及謂:“嘗與地段業主商訂價值,承買該地,以備重新興建議事局及監牢,並附送該建築全面圖則云。”隨於一七八四年,澳葡建築成現在之議事局。故現在議事局之面目,已非如昔日之紅牆綠瓦,中國之亭台格式,只留有議事亭之名耳。試觀其三角形之破風,伊奧匿式之門柱,厚厚的坭牆,處處表現出一派古老樸實的西方建築姿態。據柏力架著之《美麗的澳門(Picturesque Macao)》說:“當時議事局之建築,其營造經費,屬於中國當時現行之貨幣,為白銀八萬両云。”及至一九四零年,澳葡當局更將此古老建築物之內外全部,重修整飾,惟仍保存其門面原有之樸素輪廓。至於其內部之粉飾,大堂之陳設,傢私之佈置,悉照昔日葡王約翰第五皇朝時代之圖案式樣配置。由香港蘭卡喇佛公司承造者。當初該建築物,原為前方作議事局,後方作監牢。後來賈伯樂提督街之監獄建成後,才將局後之監牢拆卸。當年其傍有監牢斜巷之稱,現則改稱東方斜巷矣。澳門議事亭,在明末時期,實為中國向澳葡辦理外交事宜之唯一對象,所以一切有關夷務,均在議事亭宣諭,或交由澳葡議事亭判事辦理。如英國人在明末第一次到中國,初擬通商,詎在虎門發生衝突,被中國官吏扣留人貨。事後中國當局責令澳葡議事亭判事,將英國人貨具保領回澳門,然後驅逐出境。蓋斯事迺英人最初來中國事跡,與議事亭有關者。據《中西交通史料匯編》張星烺之《明代中國與歐洲之交通》篇內略謂:“明朝崇積十年(一六三七)。英王査理ー世組織東方印度公司、擬来中國通商,委任威德爾(Weddell)為主任,蒙忒內(N. Mountney)為總經理,授以軍法全權。一行人駕帆船,經印度抵達澳門海外,澳葡百端阻其通商,迫得轉泊虎門,侵擾炮台。威嘗接澳葡議事會來書稱:英人來廣東貿易,妨害葡人利益,故請其速離中國海岸……”又據《明清史料》有《兵部題(朱名會同兩廣總督張鏡心題)殘稿》內洋洋萬言,詳敘該事。大約述稱:“紅夷貨舡五隻,於崇禎十年六月間來粵,潛泊虎門,欲擾銃台。官兵堵禦,及放火攻之。又先後在潖州附近,及廣州揭邦俊宅,緝獲夷目三人,夷奴二人,及奸攬李葉榮暨華洋貨物等。後來轉諭澳夷有云:貿易之權,仍歸諸澳;羈留之夷,仍歸諸澳;而相機解散之責,仍歸諸澳。而市舶司稱:曾到澳會同香山縣寨差官,及提調備倭各官,喚令通夷事目攬頭等至議事亭宣諭,督促赴省具結。旋由澳夷嚟哆(即議事亭判事)起文,將紅夷五人,及銀貨等具領回澳。後呈報夷舡於十一月二十六日開洋云。”

早期中方對議事局之行政權

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)