攷荷蘭園之得名,自然是因該區與荷蘭人之關舖而起。蓋荷蘭,明人繹稱賀蘭或和蘭,自古已覬覦澳門。《據明史・外國傳》載稱:

“賀蘭,明曰和蘭,又名紅毛蕃,地近佛郎機。初就大泥、呂宋、交留巴諸國轉販,未嘗敢窺中國。自佛郎機據呂宋,市香山,和蘭聞而慕之。萬曆二十九年,駕大艦,攜巨炮,直薄呂宋,呂宋人力拒之,則轉薄香山澳。澳中人數詰間,言欲通貢市,不敢爲寇。當事難之,税使李道,即召其酋入城,遊處一月,不敢聞於朝,乃遣還。澳中人慮其登陸,謹防禦,始引去。”

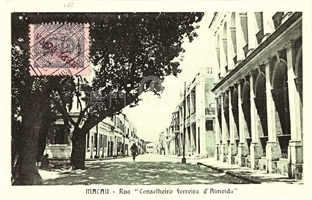

嗣後,至天啓時(一六二二年),竟糾集大隊荷艦來襲,卒被澳葡擊敗,將所有荷蘭俘虜,安置於該區之廢園中,日間驅使之築城建壘,至晚復拘禁回園内。時人以該區園地,既爲荷蘭俘虜之收容所,故相沿稱該區園地爲荷蘭園也。清朝同治年間,澳葡拆城開路,將荷蘭園與雀仔園及水坑尾貫通之,成爲荷蘭園正街及荷蘭園二馬路兩條大道,澳葡名之爲菲利喇亞美打大馬路,及亞卑寮奴你士街。

路盡荷蘭園,址近青草地,舊有書塾兩間:一爲陳子褒學塾,屬高級者;一爲陳子韶學塾,屬初級者。陳子褒、陳子韶兄弟二人,各立門户,比鄰執教,一時桃李滿門,中以陳子褒最負聲譽,成績斐然,不少時賢硯彦,均出其門下,如冼玉清、李應林輩,比比皆是也。據冼玉清輯之《陳之褒先生教育遺議》中之《陳子褒先生傳略》云:

“先生名榮袞,字子褒,號耐庵,别號婦孺之僕,顔所居曰造甎齋,署諸書處曰崇闌書室,牓講學處曰灌根草堂,廣東新會外海人。生於同治元年二月十一日。光緒四年戊寅,年十六入泮,奕奕有文名。庚寅廿八歲,講學廣州,設館於六榕寺花塔後之友石齌,及芥隱堂,學生六七十人,皆年長應科舉者。癸已舉於鄉,選五經魁,名列南海康有爲先生前。讀其文,自謂不及;往謁,大服,即執贄萬木草堂稱弟子。其新思想,新知識即孕育於此。……戊戌公車上書,强學會,保國會之成立,先生恭與其事。八月政變,與韓文舉樹園倉皇東渡,得老教育家橋本海關之導,遍觀該地中小學。……返國後實施改良小學教育,力行孤詣,人因呼之爲福翁。初設蒙學書塾於澳門荷蘭園,其校男女生並收,遠在光緒癸卯,爲全國男女同學最早之學校。創辦蒙學會,編輯婦孺報,刊印婦孺須知,婦孺淺解,婦孺釋詞,婦孺三四五字書,婦孺新讀本,婦孺詞料七級字課,及諸史小識等書。盧湘父君謂其編書,由康氏鼓勵,例言亦康氏手定云。民國七年,遷校香港,從學者益衆。以民國十一年壬戌卒於香港。”

當陳子褒在荷蘭園正街開設學塾時,澳門之辦教育者多採私塾制。及學校制度興起,陳子褒隨將書塾改良,遷往荷蘭園二馬路,擴充校舍,更名爲灌根學校焉。陳子韶學塾則仍在荷蘭園正街,但亦改名爲沃華學校也。

陳子褒以極力提倡婦孺淺説,故自號爲婦孺之僕,其對報章亦然。嘗在康有爲、梁啓超當年在澳所辦之“知新報”上,撰有《論報章宜改用淺説》一篇,其文曰:

“今夫文言之禍亡中國,其一端矣。中國四萬萬之人中,試問能文言者幾何?大約能文言者不過五萬人中得百人耳。以五百分一之人,遂舉四萬九千九百分之人置於不議不論,而惟日演其文言以爲美觀。一國中若農、若工、若商、若婦人、若孺子,徒任其廢聰塞明,啞口瞪目,遂養成不痛不癢之世界。彼爲文言者,曾亦靜思之否耶?……”

清末,荷蘭園二馬路,初有“原生學舍”一所,亦迺康、梁等之宣傳機關,後基督教會人士假此創立嶺南學堂。嗣因地小不堪發展,遂遷往廣州康樂,成爲有名之學府焉。故荷蘭園二馬路迺嶺南學校之發軔地也。

至陳子褒之灌根學校,亦擇地於此,學風爲之重振。迨至民國七年,陳子褒遷往香港,改名爲子褒學校,於是荷蘭園二馬路之文風遂戢矣。

關聯資料

更新日期:2019/01/15

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)