關聯資料

更新日期:2019/12/05

1589年(明萬曆十七年)10月10日,范禮安(Alexandre Valignano)請求羅馬教廷准許吸收四名中國人入會,其中包括鐘鳴仁(Sebastião Fernandes)和黃明沙(Francisco Martins)。他們是首批耶穌會中國會員。葡人建聖奧斯定堂(龍鬆廟)。

1589年(明萬曆十七年)大事記

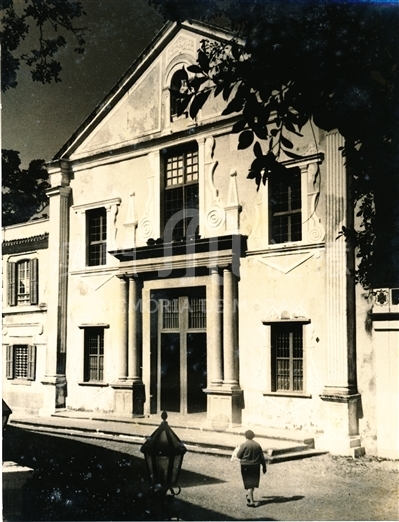

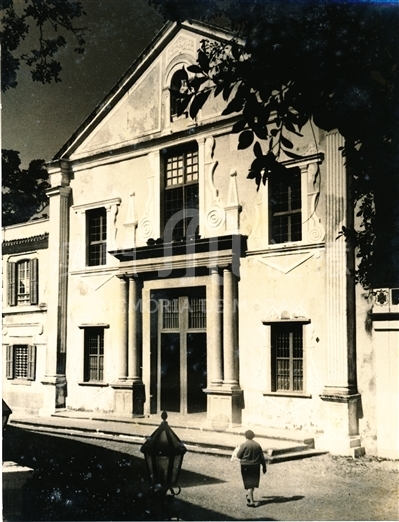

龍鬆廟之名太古了!令人多稱之為崗頂教堂,以其處於崗頂之上也。原名奧斯定堂(St.Augustine),蓋迺天主教之奧斯定會教士,於一五八九年(即明末萬曆十七年)來澳所創立者。其傳教方式,專用英語佈道,實迺澳中唯一之英語教徒之教堂也。英美遊客來澳遊覽,每多到該教堂參觀者。攷天主教之奧斯定會教士,早在澳葡定居澳門之前,約於一五四八年(即明朝嘉靖二十七年)已到中國,比天主教之耶穌會教士及多明我會教士更早。不過當時中國之官吏及人民都深惡外教,因此奧斯定會教士來華傳教,實感不能立足,迫得旋即離去。及後漸覺耶穌會教士及多明我會教士,在澳奠定傳教基礎,方敢捲土重來。遂於一五八六年再到澳門,在崗頂籌築教堂,至一五八九年竣工,於教堂後部增建一間奧斯定會修院,以為傳教研道之所。昔日崗頂幽靜而近市。山上烏桕成林,俯瞰桔仔圍一帶矮屋古渡,水净山明,自是潛修之好境地,昔李遐齡嘗擇居其處,有俳體遣悶七律一首云:“穀穀蕃鷄叫矮扉,軒窗云影弄晴暉;幾行綠樹龍鬆廟,一角青山橘子圍;病起小奴憐主憊,夢中良友慶予歸。何緣得似卑居樂,烏桕林中自在飛。”奧斯定會教士既在澳門崗頂建立教堂及修院後,不過三十餘年,竟遭遇一場炮火,鎗痕彈孔,致廟貌岌岌可危。攷該次事件,實緣澳葡市民反抗當時派來之首任兵頭也。據《澳門三百年(Macau Na Epoca Da Restauração)》中馬可地亞華勞(MARCO D’AVALO)著稱:“自一六二二年荷艦襲澳失敗後,澳葡市民引為澳門隱憂,嘗呈請果亞總督,俾立一兵頭,擁有三百常備兵,以自給自衛。果亞總督認為此迺統轄澳葡權力之千載一時機會,遂即委派葡王之親信杜方濟各麥卡連拿氏(Dom Francico Mascarenha),於一六二三年來澳履任。詎抵澳時,竟被澳葡市民無禮輕視,居以陋室,迫得暫假奧斯定教堂及修院作行轅。尤有甚者,市民不受命令,寖且高踞三巴炮台,向奧斯定射擊,曾命中三顆炮彈。迨後一段時間,將市民降服,並將三巴炮台接收,而自居於三巴炮台中云。聞其曾將檢獲之三顆彈殼:一呈葡王,一贈果亞總督,其餘一顆留作自己紀念焉。”相傳奧斯定堂自經炮彈轟擊後,牆壁屋瓦,已破碎支離,曾在一個悠長時期,任其荒涼廢置,久已無人到此祈禱也。為暫禦風雨計,只得搭棚架木,覆蓋葵簑,而葵簑每被風力掀動,鬅鬆起伏,狀如虬龍然,故時人迺稱之為龍鬆廟。龍鬆廟自是荒蕪頽廢,而篷簑竹架,長年龍罩看廟頂鐘樓,風動葵舞,鐘摇聲應,實事所難免者,時教徒竟視作神靈顯聖焉。據《澳門紀略》載稱:“龍鬆廟在澳西北。初就圯,或覆之以簑,鬅鬆如髯龍。後廟鐘不擊自鳴,衆神之,恢崇其制,仍呼為龍鬆廟。”蓋當年之龍鬆廟,久已燭台臘盡,祭壇塵封,無人到此禱祀者久矣。詎於某夜,廟鐘無故大鳴,玎璫之聲,響澈濠江,想是大風吹動所致。教徒則謂為天神示異,遂即集資捐題,為廟重修,恢閎偉麗,比前尤勝,此即今之龍鬆廟也。”龍鬆廟,為澳中唯一之英語傳道教堂,故於清朝嘉慶十三年,英軍藉口英國與西班牙交戰,深恐西艦來擾澳葡,特派兵登陸澳門,嘗駐兵於三巴寺及龍鬆廟,徑入閱月然後撤退。據《海國圖誌》載謂:英圭黎兵登澳門後,居住於三巴寺龍鬆廟,又分守東西望洋炮台云。龍鬆廟本是澳中一所主要教堂,耶穌負十字架像,長供廟內。每年天主教巡行,必先由該廟迎像至大堂,翌日始送返廟中,謂之出大十字,極一時之盛也。昔王軫有竹枝詞詠夷婦禱於龍鬆廟云:“心病懨懨體倦扶,明朝又是獨名姑。修齋欲禱龍鬆廟,夫趁哥斯得返無?” 按:獨名姑,葡語星期日也。哥斯,迺當年市舶之名。該詩大有瞿塘賈婦之情。

龍鬆廟—聖奧斯定教堂

風順堂街,因有天主教堂名風順堂者。座落街中而得名。此街或被稱爲十六柱,亦因前曾有一座洋房,門前建有八對孖柱,故名也。攷風順堂原名老楞佐堂,或稱風信廟。據《澳門紀略》稱:“……西南則有風信廟,蕃舶既出,室人日跋其歸,祈風信於此……”攷十六柱之洋房,爲英國東方印度公司澳門支行之故址。據夏變之《中西紀事》載稱:“英國當康熙初年,即謀通商於澳門,但以海禁未開而止。迨至康熙二十三年,中國明令自開海禁,英國東方印度公司便到廣州十三行展開貿易。不久,更在澳門設立支行,購置别墅……”所稱别墅,即十六柱之洋房也。後英國東方印度公司結束,意大利神甫承受該址,開設無原罪工藝學堂。是時尚爲短垣孖柱,雙雙八對,一仍舊觀也。惟自改作慈幼中小學校後,今則門牆高築,雖仍有柱十六,但已非原來面貌耳。然澳人尚有沿稱此街爲十六柱者。清末時,十六柱洋房之左鄰,有一華式大廈,外則回字門口,内則四柱大廳,紗橱碧窗,堂皇絢麗,華筵夜夜,絃管宵宵,蓋此迺往日澳中豪紳巨賈之俱樂部——“宜安公司”也。戊戌變政前,康有爲到澳門活動,即在該處出入。及民國後,該宜安公司始遷往宜安街耳。龍嵩正街,末接風順堂,上有龍鬆廟,因是得名。蓋龍鬆廟原名爲聖奥斯定堂,據《澳門紀略》釋云:“龍鬆廟者,在澳西北。初廟就圯,或覆以蓑,鬅鬆如髯龍。後廟鐘不擊自鳴,衆神之,恢崇其製,仍呼龍鬆廟。”今街稱龍嵩者,實誤書也,舊本稱龍鬆街。攷龍鬆街,原迺舊日崗頂之斜陂。在道光年間以前,該處均爲山區木屋,貧苦大衆之蝸居。自從一八四八年,澳葡兵頭亞馬勒當政,厲行拓展澳門市區,開闢馬路,遂强佔其地,遷拆木屋,築成現在之街道,並於斜坡上,刻置石碑以紀其年。該碑今仍立於龍鬆廟側之斜路傍,足資佐證。龍鬆街,現稱龍嵩正街。所謂正街者,市之中心區也。蓋葡文稱爲(Rua do Central)所以警察總署,前拱北税務司署、澳門電燈公司等,均曾設於斯也。當澳門未闢新馬路之前,該街商店林立,金銀飾店及嚤囉舖等,彼此相望,繁盛一時。所謂嚤囉舖者,即印度人或猶太人所設之洋雜商店也,兼營洋緞布匹等,婦女咸多趨之,因當時澳中尚少百貨公司之謂也。但如今已矣,嚤囉舖經已零落無存,各行店亦已他遷。只剩富户如龍家、李家等門牆依舊耳。

風順堂區

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)