關聯資料

更新日期:2019/11/16

更新日期:2019/11/16

澳門地方细小,街道狹窄。隨着城市發展,車輛增加,交通繁忙,人流眾多,只有因地制宜,上架天橋,下挖隧道,才能改善交通擠塞清況。廿多年來,本澳已建設六條隧道,方便行人行車,雖然都很“迷你”,但仍起着一定的作用。最早興建的是氹仔隧道,高四米,長約四十米。為了連貫西北海邊交通,本來可將中間阻隔的炮台仔山丘鏟平,開闢馬路,但為了保存炮台古蹟,於是改挖隧道,建成於一九七四年,既可通車,也可人行。加思欄行人隧道,一九九零年間建成,由南灣花園後新馬路,橫越加思欄馬路,有三道階梯直落新填海區,其間闢設小花圃,佈置假山流水,環境雅致。工程較大的是松山行車隧道,貫穿松山,西接新口岸羅理基博士大馬路,北連二龍喉街,銜接高士德馬路,改善外港與中區一帶交通擠塞情況。這項工程一九八九年二月動工,一九九零年五月竣工通車,全長三百米,寬廿米,雙線行車。羅理基博士大馬路近何賢公園附近,建有立體交叉行車通道,一九九六年建成,疏導松山隧道來往中區及北區車輛,下層為隧道,長二百五十米,寬八米,雙線行車,只准輕型車輛行駛,上層則為巴士、貨車等重型車輛通過。友誼大馬路行人隧道有兩條,其一是一九九六年建成,由何賢公園至皇朝廣場,將兩區連接,兩端均有兩個出入口;其二是二零零一年建成,由葡京酒店側至藝園。由於友誼馬路車輛來往頻密,車速又快,建設隧道,方便行人。關閘行車隧道,一九九七年建成,由何賢紳士馬路通往馬場北大馬路,以免增加關閘廣場關閘前的交通壓力。此外,近年新建的南灣湖廣場行車隧道,也因應交通,延長隧道行車綫。

隧道建設因地制宜

本澳路窄車多,交通擠塞,居民嘖有煩言。為了疏導交通,除挖隧道外,還建行人行車天橋,廿多年(約1970-1980年代)來已有卅多條。說起天橋,最早是往昔大賽車期間在賈羅布馬路出現的臨時行人天橋,方便南灣與新口岸行人來往,賽車後即拆卸。有一年,竹搭的天橋因觀眾聚集看賽車,不勝負荷,突然折斷,多人受傷,之後改為鐵架天橋。行人天橋分佈較廣,粗略統計,荷蘭園馬路、東望洋斜巷、賈羅布馬路、約翰四世馬路、火船頭街、漁翁街、何賢紳士馬路、巴波沙馬路、黑沙環馬路、黑沙環海濱公園及氹仔史伯泰海軍將軍馬路、運動場馬路、氹仔機場前,各有一條;友誼大馬路、水坑尾街、罅些喇提督馬路、羅理基博士大馬路及氹仔孫逸仙博士大馬路各有兩條。初建的行人天橋,都要拾級上下,人們怕費時費力,貪圖方便,寧願冒險橫過馬路;後來增加配套設施,設置電動扶手電梯及路欄,吸引行人使用天橋。其中使用率最高的是水坑尾街麥當勞前天橋,而行人稀疏的是黑沙環馬路與馬場海邊馬路的天橋,主要原因選址不當。別具特色的行人天橋是連接大廈而建,如約翰四世馬路的天橋,連接中華廣場和一定好商場。何賢紳士馬路的行人天橋,設有斜坡式路面,是本澳唯一方便坐輪椅的殘疾人士使用的天橋。行車天橋建設,規模較大,佔地較多,耗資甚巨,利用率高,行車暢順。這類天橋分別座落高士德馬路、羅理基博士大馬路、友誼大馬路、罅些喇提督馬路、馬場北大馬路及氹仔機場前等處。從目前交通狀況來看,以後還將會陸續增建天橋,密如蛛網,務求路路暢通無阻,屆時,將成澳門交通特色之一。

蛛網式的城市天橋

民國三年 (1914年1月1日─1914年12月31日)6月27日,澳門政府公佈將進行下列工程:修整行政公署內側、馬交石防疫醫院和船政廳全座,並準備在東望洋炮台建造一所兵房,修整西墳馬路街道、厚堂街之街道及街渠由羅利老馬路 (Estrada de Adolfo Loureiro)起至7號屋止,重建風順堂外牆。《澳門政府憲報》1914年第24號,第279頁。

澳門政府進行修整行政公署內側等工程

從咸豐元年(1851年2月1日─1852年2月19日)從本年起,澳門政府開始綠化澳門的山坡和修整道路,在賈多素總督領導下,開始了澳門的造林運動。阿馬羅(Ana Maria Amaro):《19世紀一位土生葡人迄今未發表的日記》,引1851年《澳門和帝汶省政府憲報》,載《文化雜誌》第40—41期,2000年。

澳門政府綠化澳門的山坡和修整道路

光緒十八年(1892年1月30日─1893年2月16日)12月30日,澳門政府將新開通的蓮峰廟口新築直往青洲大道,命其名曰布參政路,以紀念澳督布渣;又由荷蘭園通過白頭新街,命其名曰多明我柏知古街(Rua de Domingos Pacheco),以紀念議事公局主席克萊蒙特‧叭之咕。《澳門政府憲報》1893年1月7日第l號。

澳門政府給兩條新開通的大道命名

蓮花大橋是澳門第三座大橋,也是陸路通往內地的第二條通道,連接京珠高速公路,對珠澳交通、經濟將會起着促進作用。這是珠澳兩地友好合作、迎澳回歸的大型建設,更顯示澳門與大陸一脈相承,緊密地聯繫在一起。蓮花大橋命名,因為蓮花是澳門的象徵。它西起珠海橫琴島,東接澳門路氹填海區,橫跨兩地之間的十字門夾馬口水道,全長一千七百多米,寬三十米,雙向六綫行車,氣勢宏偉,宛若長龍。大橋分行車道及行人道,中央是珠澳分界線,兩地共投資二億元人民幣建造(其中澳門段七百二十米,造價近八千三百萬元),一九九八年九月和十月間分別施工,九九年十一月十四日合攏,十二月十日揭幕,待各項工作準備妥當,二零零零年三月廿八日通車。由於兩地行車交通不同,本澳車輛靠左行,而內地車輛靠右行,為解決過境換線問題,珠海段橋頭設計了新穎的雙圓引橋,使得雙方車輛經過引橋時完成自動換線行駛。澳門段的配套工程路氹城邊檢大樓,設有旅客出入境櫃台廿八個,水警稽查隊櫃台四個;大樓左右兩側設有出境或入境車輛檢查通道;外圍還有停車場、候車站和巴士站等設施。整座邊檢大樓佔地六公頃,建築面積九千平方米,各項設施齊備。 在大橋開幕禮上,前澳督韋奇立和前新華社澳門分社社長王啟人均表示蓮花大橋是珠澳“雙方努力合作的結果和結晶,象徵友誼、合作和對未來充滿信心。”這麼説,蓮花大橋是一座通向未來的橋。

蓮花大橋通向未來

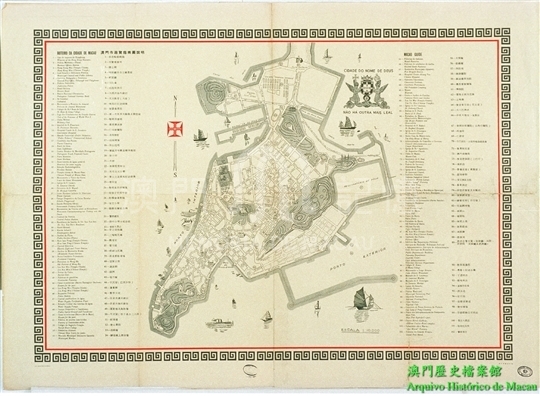

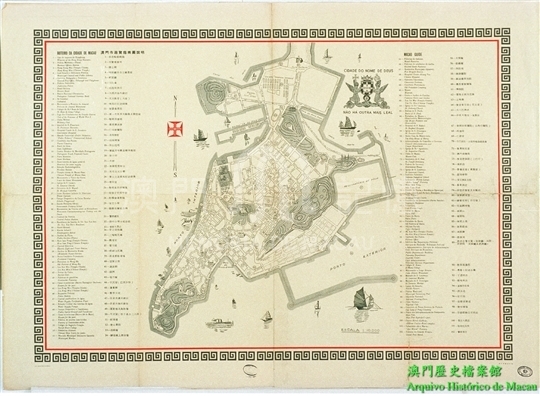

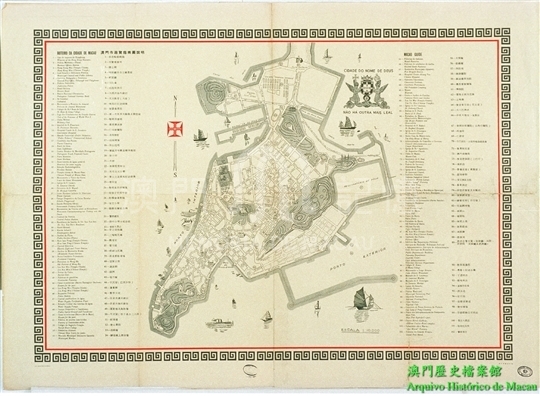

咸豐三年(1853年2月8日─1854年1月28日)6月15日,《華友西報》報導,香港按察司休姆(John Walter Hulme)9年後重遊澳門時,發現澳門城市建設有不少的進步,特別是澳門郊區有許多進步,使“聖名之城”更加適合居住了。一條重要的從荷蘭園出發圍繞望廈廟的大車道(它環繞內港和穿過大三巴後的墓地,然後越過大炮台後的小山回荷蘭園)是一項策劃者們值得信賴的工程。The Friend of China, June 15th,1853, Vol. 12, No. 48, p. 190.

《華友西報》報導澳門城市建設有不少的進步

蘆兜城,本乃濠鏡澳中一小漁村也。既無城廓,又乏樓宇,只於蘆汀海灘之間,蓬寮水寨相望,帆檣林立,籬柵櫛比,橋棧環列如城,故稱蘆兜城。蘆兜城,又名石蘆頭。位於蓮峰山麓,面臨濠江海濱,在澳門西北,與望廈村西端相接,沿山傍直達蓮峰廟前,山間懸崖石壁,水上蘆葦叢生,故又稱石蘆頭耳。若從青洲海島東望,見其掩映於蘆草荻花之間,直一水雲鄉也。其山邊水湄間,只有一條泥路,爲澳門與關閘之交通要道,綿蜓直貫村中。村中居民,多屬水上居民,以捕魚及摇艇爲生。蓋該處對海即爲我國灣仔,舊日欲往北山、南屏之旅客,每多由此搭艇渡海,故沿途海邊,不少艇妹高叫“個佬叫艇呀!”向過客兜接生意,聲聲不輟,别是一番景象也。村中漁民,昔多迷信神權,故村中建有一間先鋒廟,漁民集會,聯送一海龍王神像,附祀於其間。每屆歲首神誕,捐貲搭棚建醮,慶閙非常。迨至同治年間,澳葡佔領蘆兜城後,迫漁民拆寮遷徙,該廟香火才告荒落耳。初時澳葡將該村路稍爲擴闊,稱蓮莖馬路。及至一九二四年後,填海築路,闢爲康莊大道,逐稱爲罅些喇提督馬路焉。而蘆兜城及石蘆頭之名,今亦漸爲人所忘卻,當年之漁歌唱晚,亦不復再聞矣!蘆兜城在初闢馬路時,澳葡以其路接關閘之蓮花莖,故取名爲蓮莖馬路。是時該路蜒蜓曲折,及後澳葡填海築港,始拉直路廈,而與沙梨頭海邊相接,改名爲罅些喇提督大馬路。今日之蓮莖巷及連勝巷等,即其遺址也。在蓮莖巷側,尚有昔日蘆兜城之部份村舍留存,今澳葡稱之爲蓮莖圍村。據澳葡市政廳之《澳門市街名册》載稱﹕“蓮莖馬路,當時此馬路,大略與現在之連勝馬路、蓮莖巷、連勝巷及罅些喇提督大馬路等,一部份之方向相同,現已不存。”“蓮莖圍村,座落在蓮莖巷左便附近入口處。在該巷一三號與二一號屋之間,出口處係空地云。”攷蘆兜城,實迺往日望廈村西邊圍外附地,即今之美副將大馬路西段,粤華女校一帶;又連勝馬路北段,柯高馬路以北一帶;及罅些喇提督大馬路近蓮峰山之一段;所有附近地區,皆屬昔日蘆兜城故址。自從澳葡於同治年間佔領蘆兜城後,拆寮闢路,鑿山塞海,擴展地方不鮮。於山邊建牛房狗屋,長亭厝莊;海濱築跑狗場、運動場,馬路縱橫,洋樓整列,已非昔日之蘆汀破艇,村舍菜塘原貌矣。

蘆兜城

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)