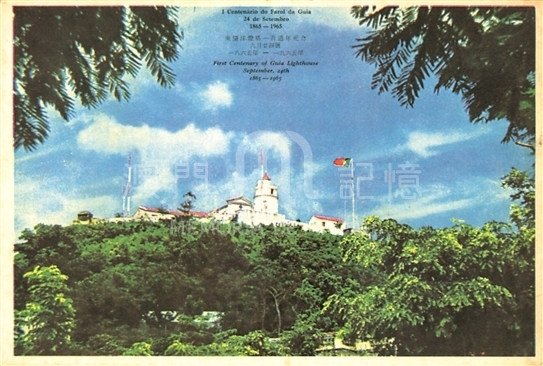

東望洋燈塔是遠東最古老的海岸燈塔,高踞於澳門半島最高的東望洋山之巔。燈塔建成於1865年9月24日首放光芒。曾於1874年9月22日的甲戌風災中遭摧毀。直至1910年6月29日重放光芒。

昔日新口岸區未填海,東望洋山之東,仍是汪洋一片,燈塔遠照九洲洋。

關聯資料

更新日期:2019/11/18

東望洋燈塔是遠東最古老的海岸燈塔,高踞於澳門半島最高的東望洋山之巔。燈塔建成於1865年9月24日首放光芒。曾於1874年9月22日的甲戌風災中遭摧毀。直至1910年6月29日重放光芒。

昔日新口岸區未填海,東望洋山之東,仍是汪洋一片,燈塔遠照九洲洋。

更新日期:2019/11/18

崇禎八年(1635年2月17日─1636年2月6日)東望洋炮台拆除。該炮台在1623年澳督弗蘭西斯科•馬士加路也的防禦體系中,即已列為應建炮台之處,至1626年前已初步建成。炮台建於東望洋山頂,置火炮5門。山上建有幾座營房,可容一連士兵居住,還有一個地下蓄水池。但由於該炮台地勢最高,位於大三巴炮台之上,明朝官員勸澳門葡人拆毀此炮台,並願為此付出7000兩白銀的拆賠費,故在此年拆除。博卡羅:《要塞圖冊》,載《l6和17世紀伊比利亞文學視野里的中國景觀》,第221頁。

東望洋炮台拆除

崇禎十一年(1638年2月14日─1639年2月2日)本年,在海牙的荷蘭人已收到澳門城牆及炮台的詳圖,並對其火力部署進行了仔細分析:澳門建有城牆,位於三座山上的3個炮台成三角之勢。最重要最強大的是大三巴炮台,馬士加路也擔任總督期間就住在那里,配備有34門金屬大炮。第二個是西望洋炮台,中間有一小禮拜堂,擁有輕型火炮6門。第三個是東望洋炮台,突出於外,不太有利,但在高度上優於另外兩個:它擁有大炮四五門,圍牆內也有一個小禮拜堂。從山上和炮台望見有兵船開來,即鳴鐘警報。除此之外,本市還有位於山下的四個炮台,那里是傍靠船隻的地方。第一個炮台十分堅固而且美觀。從這方看像是另一座城市,因為里面有高大的建築和士兵們住的房屋,上面是位於山頂的掩體。這里有16門重炮,炮口很粗,用來發射石塊,其他都是普通鐵炮。炮台內還有另一個掩體,圍有圍牆,有6門遠射程炮,所有要進入此地的船隻必須經過這個狹窄的水道,因為葡萄牙人封鎖了所有其他入口。這個主要炮台的兵頭由國王或以國王的名義任命,除非在兵頭不在時將軍才可為其任命臨時兵頭,而且須經國王批准。這一炮台位於南端。第二個叫燒灰爐炮台,位於西南部,擁有8門金屬火炮,在西望洋山一邊。離它有滑膛槍射程一半遠的地方有座火藥廠,為大炮生產火藥。這里是個月牙形的海岸,中間有個突出部分,在有危險時可安放3門火炮。周圍建有不太高的圍牆,一直延伸到嘉思欄炮台,兩個炮台之間遍佈漂亮的建築物,海灘上則是木林市場。第三個是嘉思欄炮台,比前者大一些,配備有l2門金屬火炮。這一炮台有一點伸入海中。1632年,在這一炮台基礎上建一個炮台,安放1門48毫米的大炮,可以射到位於1. 5海里以外的一個島上。這一炮台的圍牆一直延伸到陸地,標示出本市在海邊的邊界。第四個叫伯多祿炮台,朝內路延伸;在稱為拉紮羅的陸上大門附近有三門火炮:其圍牆沿山向上延伸,直至大三巴炮台,然後又通到一座耶穌會士修道院。外面建起了許多牆壁很厚、很結實的院落,使之免於暴露於海上。還有一塊土地伸入海中,那里有礁石,必要時可安放大炮,充當炮台。但在退潮情況下沒有必要,因為,大船不能在這里靠岸。萊薩:《澳門人口:一個混合社會的起源和發展》,載《文化雜誌》第20期,1994年,第138頁注59全文。

在海牙的荷蘭人已收到澳門城牆及炮台的詳圖,並對其火力部署進行了仔細分析

崇禎十一年(1638年2月14日─1639年2月2日)3月,東望洋炮台(Forte de Nossa Senhora da Guia)重建竣工。1635年東望洋炮台拆毀後,澳門市民再次出資興建。1637年9月動工,至1638年3月竣工。領導修建炮台者為要塞司令黎伯祿(António Ribeiro)。該炮台面積約800平方米,入口在北,四周築以圍牆,高6米,內有哨房、機庫、火藥庫等,台上有塔樓4座。Jorge Graāa, The Fortifications of Macau, pp. 82—84. ; Manuel Teixeira, Macau e a Sua Diocese, Vol. 9, p. 237.

東望洋炮台重建竣工

同治四年(1865年1月27日─1866年2月14日)9月24日,澳門松山燈塔建成啟用。該燈塔由開設在龍嵩街(Rua Central)17號的一家外國公司馬傑森(H. D. Margesson)出資建造,設計、施工的負責人為澳門土生葡人卡洛斯‧羅查(Carlos Vicente da Rocha)。羅查並非專業建築師,他當時是澳門財政廳司庫,還在民團中任上尉軍官。該燈塔的建造一直是在澳督阿穆恩的關心和支持下完成的。這是中國海岸第一個發光的燈塔。燈塔坐落在北緯21. 11度,東經113. 3度。其他技術指標為:燈光距海平面(漲潮時)101. 5米,塔身高13. 5米,燈光成白色,晴天可視距離為20海里。Manuel Teixeira, Toponímia de Macau, Vol. 1, pp. 378—379.

澳門松山燈塔建成啟用

天啟二年(1622年2月10日─1623年1月30日)本年之前,東望洋教堂即導航聖母堂(Nossa Senhora da Guia)已經建成。東望洋小堂的原來葡文為Cidade do Santo Nome de Deus,過去譯為“聖母雪地殿”。金國平、吳志良先生認為這一譯法有誤,其正確譯法是“白雪聖母隱修院”。白雪聖母信仰的歷史可追溯到公元4世紀。8月5日,是白雪聖母的紀念日。東望洋教堂的聖堂供奉的即白雪聖母。據稱,東望洋小堂是澳門現存最古樸及完整的羅馬天主堂,亦是中國甚至是亞洲現存最古老而完整的聖堂,其里里外外建築形制結構、建築裝飾樣式、設施、壁畫等,基本與其在1622年已存在時一模一樣。TA-SSI-YANG-KUO, Série 1, Vol.1, p.162載,1622年荷蘭人進攻澳門時就提到了東望洋山的隱修院。金豐居士:《聖母雪地殿,光芒遠射顯靈導航》,載《新報》2009年8月20日。

東望洋教堂即導航聖母堂已經建成

| 時間: | 建國之後(1949-1999年) |

| 1965年 | |

| 地點: | 澳門半島--望德堂區 |

| 東望洋燈塔 | |

| 關鍵字: | 燈塔 |

| 資料來源: | 利冠棉、林發欽:《19-20世紀明信片中的澳門》,澳門歷史教育學會,2008, 第239頁。精裝ISBN 978-99937-927-1-0;平裝ISBN 978-99937-927-0-3 |

| 藏品所有人: | 利冠棉 |

| 數位作品提供者: | 澳門歷史教育學會 |

| 權限範圍: | 利冠棉授權澳門基金會使用。如需使用有關資料,需徵得有關版權實體的同意。 |

| 系列: | 明信片中的澳門--澳門之最 |

| 語種: | 中文 |

| 英文 | |

| 葡文 | |

| 資料類型: | 圖片 |

| 明信片 | |

| 彩色 | |

| 藍色 | |

| 電子資料格式: | TIF, 1873x1261, 16.54MB |

| 登錄號碼: | p0007371 |

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)