右为明末名僧迹删,咏青洲岛之诗也,攷青洲原为澳门西北方面,海中之一个小孤山,山高约三十余公尺,面积不广,四周皆水。初时其地,实与澳门不相连系者,故葡文亦称之为(Ilha Verde),即绿岛也。

据《香山县志》载称: .

“青洲山,在澳门北二里许,前山寨南四里,城东南一百二十里,一望菁葱,周遭皆水,如金山然。”

又据《澳门纪略》称:

“北则青洲山,前山、澳山盈盈隔一海,兹山浸其中,厥壤砠,厥木樛,岏巑荟蔚,石气凝青,与波光相上下,境殊幽胜。明嘉靖中,佛郎机既入澳。三十四年,复建寺于兹山,高六七丈,闳敞奇閟。知县张大猷请毁其高墉,不果。天启元年,守臣虑其终为患,遣监司冯从龙,毁其所筑城,蕃不敢拒。今西洋蕃僧构楼榭,杂植卉果,为澳夷游眺地。”

盖青洲在十六世纪时代,已为天主教士所盘据,辟作休浴之所,因此名诗书画家吴渔山,当其在澳三巴寺修道时,尝咏青洲诗云:

“一发青洲断海中,四围苍翠有凉风。唯过休沐归来晚,夜渡波涛似火红。”

“并注云:青洲多翠木,为纳凉休浴之所,海涛夜激,绝如散火星流。”见吴历《三巴集》。

攷旧日青洲,兀立海中,固与澳门互不相连者,犹今日路环、氹仔然。葡人何时始来青洲耶?据强克司脱(龙思泰)(Ljnugstedt)所著之(A Historical Sketch of the Portuguese Settlement in China) 尝称:

“青洲岛,在澳门西北海中,为流氓之逃逋薮。葡人入居澳门后,渐至该岛,开荒辟莱,视作游眺地焉。约于一六零四年时,耶稣会之圣保禄修院院长贾华孥 (Valentino Carvalho),与天主教东方巡教总监范礼安(Valignano)两人,未获得中国之地方官准许,私至青洲,擅筑教堂,以为传教之所。当时华误认教堂作炮台,因此流言四播,谓耶稣会士,居心叵测,有窃据青洲野心。于是驻澳华官,迺于一六零六年,率兵至岛,尽毁外人居室及教堂,教徒因是哗然,遂有仇杀华官之举,及策谋大暴动事。香山知县闻之大惊,出而调处,遂许耶稣会仍得居留青洲,惟即竖立石碑,声明此岛仍属中国领土。一场风波,始得平息焉。”

所以耶稣会教士又得在青洲重建教堂,闳敞奇閟,虽在天启年间,经由监司冯从龙毁其教堂之高墉,但教堂依然存在。及至清朝乾隆年间,华官虑基终为患,迺有查禁青洲天主教事。当时海防军民同知张汝霖,曾有奉敕查禁青洲天主教诗一首云:

“有田如舶以风耕,路问烟波什伯更。望断海山人不返,重来楼阁草无情;耶稣不怪生衰汉,玛窦向心纳故明。圣代即今殷未雨,百年淫蔓一时清。”

自从耶稣会教士,在青洲建筑教堂后,中国人士已疑其为设防置垒,居心叵测,有窃据青洲之野心。曾是时天主教内部发生党争,互相倾轧甚烈,于是一般反对耶稣会之教徒,遂乘机散布谣言,甚至印行册子,谓耶稣会教士郭居静(Lazarus Cataneus),藉踞青洲,有觊觎明统阴谋。居澳华人,广东官吏,均信以为真,民则避居,军则戒严,闭闸封仓,致令澳门粮食一时陷于断绝,澳葡为之大困,据“中国葡萄牙殖民略史”称:

“当两广总督接得郭居静谋叛消息后,即命总兵领军收回澳门。但事先遣探侦查,始悉仅属澳中宗教内所致,全无谋叛迹象,迺罢攻澳之举。”

又据托里各尔脱(Trigault)所著之《中国基督教传教史(Histoire de L’ Expedition Chrestienneau Royaume de la Chine)》所称:

“澳门葡人因此粮绝,感到大困,迺亟派要员二人,专赴广东地方政府请求,谓葡人居澳,素爱和平,对中国向无危害企图,恳毋听信流言,遽断粮食供应,殊深遗憾云。经中国派人调查后,知确是谣言,疑团顿释。”

当时广东大吏,尝将此事奏闻于帝,奏中对当日准许耶稣会士,建立教堂于青洲之官员,尤痛深抨击云,如《明史‧佛郎机传》有谓:

“番禺举人卢廷龙,会试入都,请尽逐澳中诸蕃,出居浪白外海,还我濠镜故地,当时不能用。蕃人既筑城,聚海外杂番,广通贸易,至万余人,吏其士者,皆畏惧莫敢诘;甚有利其宝货,伴禁而阴许之者。总督戴耀在事十三年,养成其患。”

由此可知香山知县张大猷,任令耶稣会士在青洲建立教堂,实乃当时两广总督戴耀姑息所致也。

青洲,既处前山内海口道,我国原有界兵戍守,水面还有海军师船驻守。尝记当鸦片战役初期,英国海军来扰关闸,关闸汎兵联合青洲师船,曾将英军击退,并歼敌无算。据《香山县志》载云:

“七月廿二日未刻,英国哗愉伦等,率舶舨十余,火轮船一,由九洲洋驶至澳门关闸,突然开炮,官兵迎击,随遁,易中孚率署澳门同知蒋立昂,香山县丞汤聘三,由南而北;署肇庆协副将多隆武,督标副将波启善,由北而南;署提标游击阮世贵等,在中往来接应,惠昌耀率师船驶至青洲,水陆夹击,坏夷船桅柁舢舨数龟,夷兵堕水者藉藉。”

青洲岛上,我国之守界兵队,至光绪十三年才撤出。至于青洲海面之师船,亦于光绪十六年才移驻前山。据香山知县杨文骏《查覆澳门新旧租界情形节略》称:

“光绪十三年,葡人又占澳门全海,拔去浮桩,近复逐我青洲守界兵”。

又据《香山县志续编》称:

“光绪十六年,葡图占青洲岛,筑新路转租英人,迫我原驻青洲岛师船,移驻前山,总督李瀚章允之。”

又案民国三年六月间,陈箓由外交部派往澳门调查界务,当时外部所具之《澳门界务说帖》尝称:

“青洲原系小岛,在望厦村西,亚婆石东南,系归前山营管辖。葡人于光绪十五年(即一八八九),填海成隄,以通该岛。青洲海面,我国原驻师船,迫令移驻前山,内港之水道,从此亦被其管辖矣。”

青洲岛上,自从明代香山知县张大猷,纵容耶稣会士建筑教堂于先;又由清朝两广总督李瀚章,允将中国师船移驻前山于后;澳葡迺得从莲峰庙前,筑一长隄,直达海心,欲与青洲联系,俾使青洲,成为澳门西北隅之一个半岛,寖且租与英人,开设青洲士敏士厂焉。

据葡人白力架(今译白嘉乐J. Braga)所著之《美丽的澳门(Picturesque Macao)》尝于“青洲”一章记载称:

“耶稣会教士,于一六零八年,来居青洲岛上。更建筑精舍,附设园林,后取一万四千两银之代价,转让与一位澳门土生葡人。及至一八二八年,三巴仔圣若瑟修院,又以二千元承购其他。再至一八八九年,三巴仔圣若瑟修院,又以该地之一部份,租与英人,设立青洲士敏土厂。”

所以《香山县志续编》载称:

“一查青洲,在关闸之西,拉塔石炮台之南。本系前山营所属之岛,从前奉准给予白头洋人,为设教堂之所,并非葡人租界。光绪十二年,葡人竟租与英人,开设公司,在该岛建窑,制造英坭土砖,每年收租银一千二百两。”

回溯当年闻澳葡筑隄将抵青洲岛畔,不过只离一二丈遥时,岛上之英人,特择对正隄之要冲,在岛上自建一铁闸,以阻其通路,澳葡因是亦停止继续填筑。故该隄在昔日多年以来,都是隔水一二丈远,未得与青洲贯连也。及青洲士敏土厂迁港后,澳葡才拆闸填筑,然后完成此条通道焉。

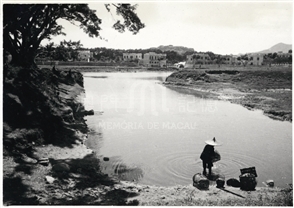

青洲岛,昔虽远离澳岸,孤悬海中,但当澳葡尚未筑隄将其联贯之先,相距间,海水实甚淤浅。曾记《勺园诗钞》,在嘉庆时,李遐龄有咏“进艇沂青洲而上,至中流,其水才深尺余”之诗一首,其诗云:

“微波澹澹碧天净,纳凉唤艇凌蠔镜。父老云达蛮展邦,动色戒勿轻渡江。水端难辨牛与马,谁信中流仅没踝。小舟如雀不得过,五百年后当奈何。闻道蓬莱亦清浅,昔畏乘船今乘辇。桑麻鸡犬同人间,世俗犹以仙名山。”

当年青洲之海坦虽浅,但其中生产一种黄油膏蟹,鲜美甘腴,驰名远近,所以嗜杯中物者,辄往捕之。故吴亮挺尝有句云:“卖鱼浪白船双桨,擘蟹洲青酒一樽。”兴正豪也。又道光时,谭莹之《乐志堂诗集》有《澳人馈青洲蟹》诗云:

“岛中珍味冠熊鱼,一例无肠企不如。风雪估帆天气换,烽烟蛮榼世缘疏;谁堪出将征佳兆,人笑居夷乏远书。闻说避兵仍踵至,大都留飨武陵渔。”

青洲之膏蟹虽美,独惜自从英人在青洲设厂制造士敏土后,常从海中掏取泥石作料,更将灰坭煤渣倾掷水中,致令佳种膏蟹,日渐灭绝,今已不复生产耳。尝忆汪兆镛有咏青洲诗云:

“青洲旧隔水,倏忽海岸连。松杉绿如雾,荡漾晴霞妍;蕃寺有兴废,可攷天启前。新制士敏土,机厂崇且坚。只惜佳蟹绝,持螯空流涎。”

据其注云:“按青洲山下,海水淤浅,今已连亘陆地,直达莲峰寺前,山下旧产黄油蟹。极肥美。近年设士敏土厂,掷灰海中,佳种顿绝云。”

澳葡之填塞青洲海坦工程,实迺其修筑澳门内港之一部份计划。设工程始于一九二三年,首将青洲隄之两傍海坦,即莲峰庙前之一带海面,堵成陆地。及至一九二五年,青洲士敏土厂迁港后,迺将青洲闸门拆除,完成青洲与隄之连贯工作。后更辟山塞海,扩阔环岛海滨;且筑坞修隄,整路建屋,于是使青洲山由孤岛变成半岛,再由半岛而变成澳门西北陲之一片大陆矣。澳葡遂称之为青洲及青洲坊,其区域之界限,据澳葡市政厅出版之《澳门市街名册》称:

“青洲,位于本市之西北端,即青洲大马路尾段。昔为一海岛,因此得名。现已变为半岛、该岛之东,所有新填地亦称此名。该填地,即将该岛与陆地相连,而至苏沙医生街止,又名青洲土腰。在该填地内,有青洲坊,有屋宇数间,街道数条。又该岛系属葡国远东传教会所有,内有屋宇数间,及兵营一座。该岛及土腰之界线为:东至苏沙医生街及台山坊,南至筷子基北湾,西至内港,北至鸭涌。

“青洲坊,位置在青洲大马路之北,即化验所街与苏沙医生街之间,伸展至花地玛教会南街,及鸭涌边河街止。此坊有下列之街道,顺序排列,均由东向西,称为:青洲坊一街、二街、三街、四街、五街、六街、七街、八街、九街、十街、十一街、十二街、十三街、十四街、十五街、十六街、十七街、十八街、十九街、二十街。又南北向有十二条无名小巷,中心有一小公园,有围墙环绕。”

青洲坊,因其僻处澳门西北边陲,虽填海工竣,仍属荒郊。后来一般贫苦大众,渐来聚居,草舍茅寮,绳枢瓮牖,俨然成村矣。可怜一朝失慎,致兆焚如,全坊化作废墟,千百哀鸿待赈,幸得慈善人士同情,不日为之重建木屋,行列整齐,满以为此后风雨无虞也。何图又于一九五五年一月十日清晨,祝融再降,尽将木屋三百七十余间烧去,难民无家可归者二千七百余人,灾情惨重。后经热心同胞之社团维持,合力筹谋,捐巨款,为万全计,再为之改建锌铁小屋,广庇所有贫者,犹忆前时青洲北边火警,灾后重建贫民屋,尚有勒碑纪实。该篇黄绢幼妇文章,殊堪一诵,兹爰录出如下:“建筑青洲北便贫民屋宇碑记”。

“蠓螉蕞尔,檐牙工牖户之谋;蚼蟓么,石孔构楼台之式。盖秋霜冬雪,昆虫之托庇者窠;而疾雨飚风,人类之栖依者屋。是故司空执度,务广地以居民;孟氏著书,继均田而授宅。咏邠馆允荒之什,卢旅者刘公;诵周原孔抚之诗,筑室者亶父。帡幪念切,今古同之;胞与情深,中西一也。镜海涵濡之域,莲峰葱郁之区。埠启朱明,华洋杂还,地居黄族,丰啬悬珠。或则郭穴金多,富倾陶帛;或以阮囊赀涩,窭甚颜原。餐餐之计心劳,轮奂之营力绌。碁敲逭暑,局安而巨橘难求;药买回春,市稳而仙葫莫宿。陆上岂无破艇,弗属张融;客中尽有邮亭,难容司马。尔迺数椽小筑,一窟觕成,苟合苟完,爰居爰处。几星会于甲子,家具毁于祝融。故址萧条,泪为灰炉。善团恻忍,庇以葵寮,权宜之计非差,久远之图未究。鸟飞兔走,司年又届黄龙;电掣雷奔,煽虐重来赤帝。中泽之鸿队队,靡所止居;丧家之狗累累,倩谁收卹?阿难托钵,不辞大举巡游;须达布金,尚赖同胞踊跃。于是茅茨画屏,砖瓦同施,匪竞奢华,惟希巩固。盖以焦头烂额,曾遭两度之惊;因思曲突徙薪,须建万全之策。傍青洲而启宇,组白屋以成村,较诸画阁朱楼,简单殊甚。拟以柴扉草舍,优越良多,数万金建设攸关,庶不掷诸虚牝。三百所经营早就,幸无负此灾黎。功喜告成,法须善后。主客期于互惠,公私务贵兼权。按月征租,户取一元五角;储金备用,虑周万世千秋。将来雨漏风穿,萝牵有待;或以山穷水尽,棠发无资。当大计之拮据,仰小修为挹注。章程妥定,附勒贞珉;涓滴无私,尽输公帑。乐矣!焚巢众鸟,相率还巢,念哉!得水游鱼,毋忘失水。”

青洲之填海工程,既完竣后,因其面积辽阔,荒地甚多,所以各种工厂,都增设于斯,如砖厂、火柴厂、冰厂、船厂等,仓房栉比相望,成为澳门之工业区。至于低洼之地,辟作瓜田菜圃,猪屋鸡场者,亦复不少,其产品皆供应澳中粮食,是亦成为澳门之农产地。

青洲区,在抗战时期,可算最为繁盛。盖一般逃难来澳之省港居民,不少租赁青洲之平房货仓等,暂作栖所。即广州之知用中学,亦假青洲之教会洋楼,权充课室,及作学生宿舍。迨至战事结束后,居民及学校等都逐渐迁回省港,且其中有些工厂及农场等,亦宣告结束,于是青洲又恢复本来之荒凉面目矣。

当年澳葡当局,亦尝于此间设立一所难民营,专为收容澳门所有之无居无食者,其鸠形菜色,真是触目恻然,所以《百尺楼诗稿》,当时有《青洲即事》诗云:

“到此荒凉地,人生暗自惊。海波翻岸浊,风味入门腥;菜色看南圃,秋色动北营。只今无郑侠,不必问流氓。°

澳门自来水公司,初于一九三二年,已在青洲设立机房,泵取河水供用,还在青洲设塘贮水,但因建筑不良,时漏咸水,致不适用。后来新公司改在新口岸,筑塘蓄水,仍是吸取青洲河水,但以可能泵用之淡水时间无多,只择春夏间海潮退时,始可泵水存贮,秋冬干旱,就时虞不敷。自从祖国于湾仔竹仙洞及银坑,建成水库,用水管接驳青洲之自来水机房,在一九六零年三月八日,开始供应澳门山水,照顾同胞,我们今日饮水思源,自当不能忘怀也。

青洲之填海地区,北面只隔一条浅窄之小涌,即与中山县属接壤。中山解放后,澳葡将青洲列为边防禁区,不许闲人来往,从此青洲名胜,只可远望而不可即焉。

青洲素有苍松翠竹、石秀波光之胜。当风雨欲来,烟雾轻笼之际,美丽仿若仙境,所以《青洲烟雨》,昔日被列为澳门八景之一。曾记清朝乾隆时,海防同知印光任,有《青洲烟雨》诗云:

“海天多气象,烟雨得青洲。蓊郁冬疑夏,苍凉春亦秋;钟声沉断岸,帆影乱浮鸥。景此潇湘胜,何人远倚楼。”

至若青洲夕照,红霞反影,渔舟晚泊,农舍暮炊,亦为青洲美景之一。故印光任后之继任海防同知张汝霖,又有青洲夕照诗一首,题为《寄椗青洲饭罢抵澳诗》诗云:

“楼船鼓角晓风催,载到厨烟翠一堆。山势不根浮树出,钟声微浊带潮来;已同纳秸孥西至,犹见倾葵户北开。一段海霞红蘸处,粉墙高下簇莲台。”

青洲风景佳绝,昔日丘逢甲莅澳时,对此倾慕备至,惜当时尚无陆路可通青洲岛,丘氏恨未能亲履其地;遂有遥望青洲之七言绝句一首云:

“仙洞云封万竹深,隔江胜地负登临。倚楼忽作蓬瀛想,一角青洲出海心。”

今日青洲已因填海而与澳门接壤,且有人为禁阻,欲赏美景者,未免有缘悭之叹矣!

关联资料

更新日期:2019/01/15

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)