Informações relevantes

Data de atualização: 2020/09/03

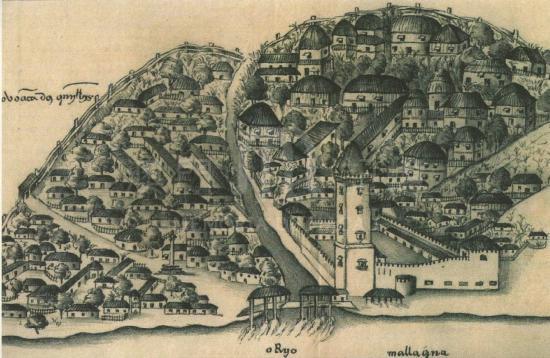

Surgimento e mudança da Ribeira Lin Kai de San Kio

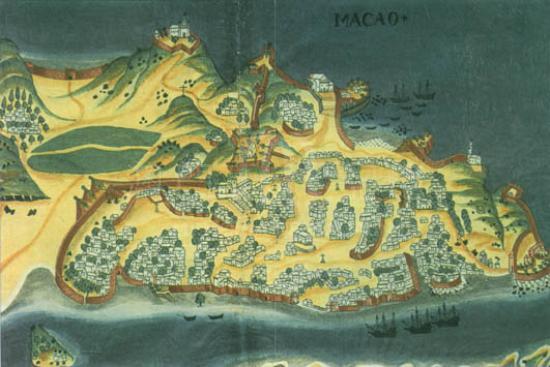

Macau e a Rota da Seda: “Macau nos Mapas Antigos” Série de Conhecimentos (I)

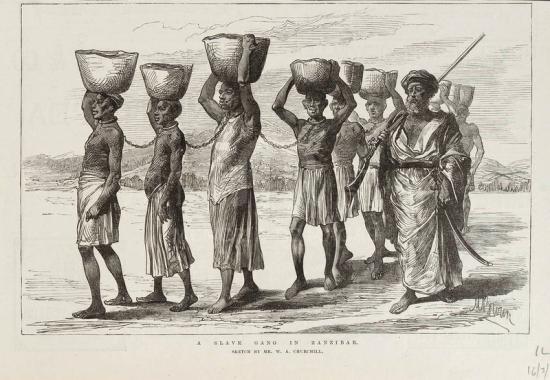

Escravo Negro de Macau que Podia Viver no Fundo da Água

Que tipo de país é a China ? O que disseram os primeiros portugueses aqui chegados sobre a China, 1515

AZEVEDO, JORGE PEREIRA DE (?-?). Soldado, capitão e comerciante português que viveu no século XVII. Pouco se sabe dele. No entanto, deixou um manuscrito sobre o relato das suas viagens pelo Oriente, encontrando-se uma das cópias na Biblioteca da Ajuda, com o título Advertência de muita Importância há Magestosa Coroa del Rey N. Sor D. João V e Apresentadas ao Conselho de Estado da Índia na Mão do V Rey D. Filipe por Jorge Pereira(?) de Azevedo, Morador na China em 1646 (cód. 54-XI-21-9). No referido documento fornece uma visão geral do império português do Oriente, por onde passou, realizando em simultâneo uma análise crítica sobre a decadência do mesmo, sugerindo diversas maneiras de ultrapassar a crise utilizando os recursos existentes. Refere que o Estado da Índia se encontrava completamente miserável e era pouco evangelizado, indicando que a Coroa portuguesa corria sérios riscos de o perder. Na sua opinião, havia uma má gestão do mesmo. Começa o texto destacando que teve uma experiência de vinte e quatro anos na Índia, servindo como militar, mas ao mesmo tempo como comerciante, referindo ser prática na época. Fundamenta as advertências que faz ao rei D. João V através da experiência adquirida nas zonas em análise, como militar, mas essencialmente como comerciante. O relato das suas viagens começa em Moçambique, onde afirma ter conhecido a zona dos rios Cuama, e as cidades de Mombaça e Melinde. Ao longo do texto vai indicando nomes de capitães, como o de Nuno Álvares Botelho, capitão do navio onde viajou, atravessando o estreito de Mascate e aportando a Diu. Percorreu também a área de Samatra, dizendo que foi através dos holandeses que visitou Jacarta. No entanto, diz concretamente que até à data da redacção do documento não tinha estado no Bornéu, Macassar, Solor e Timor. Indica que a época mais próspera para a gente lusa no Oriente foi quando se deslocavam por ano nove naus com cerca de quinhentos a mil homens. Relativamente a Macau, a que dedicou uma parte do manuscrito, visitou-a por volta de 1643, referindo haver um número muito elevado de mulheres cristianizadas. Considera que a viagem do trato ao Japão já não era suficiente, devido ao crescimento excessivo da cidade. No texto vai tomando em consideração várias hipóteses de como Macau se recuperar devido à perda do comércio com o Japão e a tomada de Malaca pelos holandeses, sugestões baseadas em rotas comerciais alternativas dentro da zona. Todo o texto está escrito de forma fluente e, aparentemente, com conhecimento directo dos lugares indicados. Bibliografia: MATOS, Artur Teodoro de (ed.), “‘Advertências’ e ‘Queixumes’ de Jorge Pinto de Azevedo a D. João IV, em 1646”, in Povos e Culturas, n.° 5, (Lisboa, 1996), pp.431-545.

AZEVEDO, JORGE PEREIRA DE (?-?)

Nascido em 1878 na cidade de Ovar, no norte de Portugal, Jaime Artur Pinto do Amaral viria a formar-se como médico nos primeiros cursos de Medicina abertos pela Universidade do Porto, depois vivendo, trabalhando e falecendo em Macau já em 1932. Optando por exercer medicina no quadro das novas divisões do exército colonial português, chegaria à patente de coronel e conseguiria dirigir também demoradamente os Serviços de Saúde de Macau reorganizados no final do século XIX. Entre as suas diferentes missões e actividades profissionais tem especialmente interesse para a investigação histórica a sua participação como médico principal nas célebres campanhas militares que, normalmente conhecidas como guerras de Manufahi, permitiriam vencer revoltas locais e alargar a soberania colonial portuguesa em Timor Oriental. Estendendo-se entre 1912 e 1914, estas difíceis ofensivas militares coloniais apenas seriam vencidas com sucesso graças à mobilização de soldados recrutados em Moçambique e à acção decisiva da marinha colonial sedeada em Macau, organizada em torno da célebre canhonheira “Pátria”, cujas aventuras timorenses foram magistralmente registadas em livro importante por Jaime do Inso. O papel de Pinto do Amaral nas campanhas de Manufahi foi não apenas relevante no campo da assistência médica, mas permitiu também organizar o registo escrito e, mais extraordinariamente ainda, fotográfico destas quase paradoxais ofensivas militares em que um punhado de soldados vindos de Macau e de Moçambique conseguiu dissolver as rebeliões de vários régulos timorenses sobretudo graças à mobilização de tropas indígenas oriundas dos reinos do leste, aproveitando essa mais do que plurissecular divisão territorial e cultural opondo os lorosae aos loromonu. Vários dos relatos circunstanciados destas campanhas militares da guerra de Timor viriam a ser pormenorizadamente publicados por Pinto do Amaral no “Boletim da Província de Macau e Timor”, um orgão oficial em que, entre muitas decisões e nomeações oficiais, se aceitava difundir publicamente muitos relatórios e memórias importantes sobre a vida política e social de dois territórios na altura ainda com fortes ligações administrativas. Em quase uma dezena de relatórios, o nosso coronel-médico vai debuxando uma estranha guerra em que escasseavam os soldados europeus profissionais, sobrava em aventureirismo o que faltava em armamento moderno, disfunções graves a juntar a um imenso rol de problemas sanitários, falta de equipamentos e muito pouca disciplina castrense. A guerra haveria de se decidir pela confrontação quase estranha de timorenses do leste contra esses outros timorenses revoltados nas partes centrais e ocidentais de Timor Leste. Munido de uma máquina fotográfica, Pinto do Amaral registou igualmente espantosas e estranhas fotografias da guerra de Manufahi. O espólio perdeu-se quase completamente com a excepção de um punhado de eloquentes fotografias que chegariam para sobreviver ao Museu de Antropologia da Universidade do Porto em que começava a pontificar a actividade de antropologia colonial de Mendes Corrêa. Ainda hoje se conserva no museu que guarda o nome do antropólogo portuense uma pequena colecção de sete fotografias da “reportagem” de Pinto do Amaral esclarecendo uma guerra decidida nos exactos termos da cultura bélica tradicional timorense: exposições de cabeças cortadas, muitas e macabras, exibidas em Díli e noutros espaços ocidentais do Timor Oriental marcam o universo simbólico de uma guerra quase fratricida, mas apenas encerrada quando as cabeças dos revoltados se separavam do seu corpo para lhes retirar definitivamente, como acreditavam as culturas tradicionais de Timor, toda a sua força vital. Estes fragmentos tétricos de uma campanha também fotográfica devem cruzar-se com as críticas reportagens que Pinto do Amaral nos legou dessa guerra conseguindo definitivamente estabilizar a soberania portuguesa em Timor Leste graças a esses timorenses súbditos fiéis da nova República fundada em 1910, a somar também a um indispensável apoio de militares e funcionários, dinheiros e equipamentos dispensados por Macau. Bibliografia: INSO, Jaime do, Timor, 1912, (Lisboa, 1932); PÉLISSIER, René, Timor en Guerre. Let les Portugais (1847- 1913), (Orgeval, 1996) ; SOUSA, Ivo Carneiro de, “Para a História das Relações entre Macau e Timor (Séculos XVI-XX)”, in Revista de Cultura, n.° 18, (Macau, 2006), pp. 13-22.

AMARAL, JAIME ARTUR PINTO DO (1878- 1932)

CABRAL, FRANCISCO (1553?-?). Nasceu em São Miguel, Açores, Portugal, por volta de 1533, filho de Aires Pires Cabral, Juíz do Reino, e de Francisca Nunes de Proença, de família fidalga francesa. Aprendeu as primeiras letras em Lisboa e estudou Humanidades em Coimbra. Em 1550 alistou-se como soldado na expedição de Afonso de Noronha, vice-rei da Índia, e em Outubro de 1552 lutou contra Pisbeg, general turco que sitiava o enclave de Ormuz. Por António Vaz conheceu a vida e as actividades dos Jesuítas. Em Dezembro de 1554 abandonou as armas e entrou para a Companhia de Jesus. Antes de se ordenar sacerdote (1558-1559) foi nomeado mestre dos noviços, passando, em 1561, a ocupar a cátedra de teologia. Em Fevereiro de 1562 foi nomeado reitor do colégio de Baçaim, por quatro anos, mas depressa regressou à cátedra de teologia moral. Em 1567 foi reitor do colégio de Cochim, mas depressa regressa a Goa, de cujo colégio foi também reitor por pouco tempo. Nomeado superior de Macau e da missão do Japão, como sucessor de Cosme de Torres, chegou a Macau em Agosto de 1568. Aqui teve algumas contendas com Organtino Soldo, que chegou no ano seguinte, e foi com ele que chegou ao Japão a 18 de Junho de 1570. Sem experiência do ambiente japonês, convocou o conselho da missão para adoptar certas reformas ordenadas pelo provincial da Índia, António Quadros: o retorno da sotaina negra de algodão, em vez de uma vestimenta parecida à dos bonzos budistas, adoptada pelos Jesuítas do Japão durante três lustros. A segunda reforma foi o envio do modesto capital da missão do Japão para a Índia, para adquirir rendas fixas e conciliar os desvios encomendados a comerciantes portugueses. Pouco tempo depois, Cabral reconheceu que o sistema não passava de uma utopia e, como o anterior provincial Melchior Nunes Barreto na sua breve visita, em 1556, fez marcha atrás. Cabral, ao contrário, reformou o método evangelizador do seu antecessor Cosme de Torres, em prol de uma sistematização do trabalho, no estilo dos Jesuítas da Índia. Cabral dedicou o seu primeiro ano a visitar as igrejas da ilha de Kiushu, tendo Luís de Almeida como intérprete, e, no ano seguinte, empreendeu uma viagem à capital Kyoto, “levando comsigo somente, por lingua e companheiro, o irmão João de Torres, que o padre Cosme de Torres baptizou em Yamaguchi nascido de oito dias”, (como escreveu Luís Fróis) ambos vestidos de sotaina e manto. No porto de Sakai foram recebidos por Organtino e pelo irmão meio cego Lourenço, de cabeça rapada à maneira dos bonzos e vestidos com quimonos de seda. Organtino recusou-se a vestir a sotaina preta. Para Cabral era urgente ver o estado da cristandade na capital e marcar presença no meio da nobreza, com visitas de cortesia ao imperador Ashikaga e ao Daimio Oda Nobunaga, entre outros. De regresso à zona de Kiushu dedicou-se a cumprir o seu ofício de superior, até que, em 1578, o Daimio Otomo Yoshishige de Bungo tentou reconquistar o senhorio de Hyuga (Miyazaki) – usurpado pelo dáimio de Satsuma – com o plano de instituir uma república cristã no estilo dos reinos da Europa, prevista para cristianizar todo o Japão. A campanha terminou com um fracasso rotundo, na batalha de Mimikawa. Em 1579, o visitador Alessandro Valignano chegou ao Japão com plenos poderes e Cabral retirou-se para segundo plano. Em 1581, com a desculpa, verdadeira, da sua pouca saúde, mas na realidade para evitar atritos, pediu o relevo como superior da missão. Valignano acedeu, nomeando-o superior da comarca de Bungo, com residência em Usuki, mas em Fevereiro de 1583 chamou-o a Macau para o encarregar dos Jesuítas desse porto, enquanto Valignano realizava a viagem à Europa com os jovens legados japoneses. Cabral apoiou o desenvolvimento da missão chinesa preparada por Michelle Ruggieri, desde 1579, entrando pouco depois no império para visitar os Jesuítas de Zhaoqing. Em 1586, Valignano propô-lo para a Casa Professa de Goa (1587-1592), e a continuação provincial da província goesa (1592-1597). Terminando em Setembro o seu provincialato, Cabral continuou como predicador e confessor até ser nomeado novamente proposto (c. 1605), prefeito espiritual e consultor da província. Morreu em Goa, numa quinta-feira Santa, a 16 de Abril de 1609. Cabral foi uma figura controversa, com evidentes defeitos, ou melhor, excessos, mas pela sua rectidão como religioso, pelas suas inegáveis virtudes e pelo seu grande espírito apostólico, gozou da estima dos seus superiores, António Quadros e Francisco Rodriguez, mas não tanto dos visitadores Organtino Soldo e Alessandro Valignano, com quem teve alguns sérios atritos. A sua auto-suficiência pessoal, ligada a uma certa falta de flexibilidade e tacto no trato com os Jesuítas da missão, tirou em parte o brilho à sua actuação como superior de Macau-Japão (1569-1581). Sobrestimou os valores portugueses, chegando a menosprezar a raça japonesa e os restantes asiáticos ou europeus não portugueses. Apesar disso, teve atitudes dignas de louvor, como a consolidação da escola de línguas ou a admissão de bastantes noviços japoneses na Ordem, ainda que por Ordem do visitador. Bibliografia: SCHÜTTE, Josef F., Valignano’s Mission Principles for Japan, vol. 2, (St. Louis, 1980); SCHUTTE, Josef F., Introductio ad Historiam Societatis Jesu in Japonia 1549-1650, (Roma, 1968).

CABRAL, FRANCISCO (1553?-?)

ANSON, BARÃO GEORGE (1697-1752). Almirante cuja rota da circum-navegação (1740- 1744) passa por Macau. Entre outras façanhas, Anson derrota a frota francesa no Cabo Finisterra em 1747, e, enquanto First Lord of the Admiralty (1751-1756, 1757-1762), leva a cabo importantes reformas navais, contribuindo para o sucesso de Inglaterra na Guerra dos Sete Anos (1756-1763). Após cerca de dois anos de viagem, em 12 de Novembro de 1742, encontrando-se apenas quatro embarcações da EIC no Sul da China, chega à rada de Macau, com o intuito de se reabastecer, o primeiro barco de guerra da Marinha Real inglesa, o H. M. Centurion, sob o comando de George Anson, que partira de Southampton em 18 de Setembro de 1740 para desequilibrar os interesses espanhóis, sobretudo no continente americano. Um dos membros da tripulação descreve a chegada à Taipa e o poder (cada vez mais nominal) dos portugueses em Macau. O enclave funciona como porto familiar e seguro durante longas viagens de embarcações europeias. Na China Meridional inúmeros barcos europeus necessitam de se reabastecer e de ser reparados, como é o caso do Centurion. O capitão inglês do Augusta, barco da EIC, informa Anson dos procedimentos habituais dos estrangeiros à chegada a Macau, nomeadamente o pedido de autorização às autoridades chinesas para entrar no rio de Cantão e as taxas alfandegárias que o Centurion teria que pagar, aconselhando o Comodoro a informar-se melhor junto do governador e do Senado de Macau, que, temendo represálias chinesas como as que a cidade sofrera ao receber o London e outras embarcações inglesas, aconselha Anson a atracar discretamente na Taipa e a não entrar no rio das Pérolas, pois caso o fizesse teria de pagar as taxas alfandegárias ao mandarinato cantonense. Os portugueses servem, mais uma vez, de fonte de informação sobre a China para visitantes estrangeiros, deslocando-se Anson, no segundo dia da sua estada, a terra para inquirir o governador sobre as possibilidades de adquirir mantimentos e reparar o barco. Este último responde que se vê forçado a pedir autorização às autoridades mandarínicas e, perante tal postura, o Comodoro, apercebendo-se de que apenas o vice-rei de Cantão poderia autorizar o reabastecimento e a reparação do Centurion, aluga um pequeno junco e dirige-se para Cantão, onde, após aconselhar-se junto dos sobrecar¬gas da EIC aí instalados, tenta, através do Co-Hong (Gonghang 公行), em vão, falar com o mandarim, regressando à Taipa cerca de um mês depois, em 16 de Dezembro. Já em Macau o Comodoro entrega ao Hopu (Hubu 户部) uma carta traduzida para chinês dirigida ao vice-rei de Cantão, ameaçando o oficial da alfândega de Macau que subiria a Cantão no seu barco caso a missiva não fosse entregue ao seu destinatário. Dois dias depois, uma frota de dezoito juncos desce ao Canal da Taipa transportando enviados do vice-rei de Cantão que se encontram com Anson, que, por sua vez, ameaça quer as autoridades chinesas, quer indirectamente a Cidade do Santo Nome de Deus com a força do seu barco de guerra caso essa mesma embarcação não seja reabastecida e reparada. A permissão do vice-rei chega em 6 de Janeiro de 1743, e, em 19 de Abril, encontrando-se o barco pronto para viajar, Anson deixa a rada de Macau, afirmando estrategicamente que se dirige para Batávia para regressar três meses mais tarde, em 11 de Julho, com o galeão espanhol Nuestra Señora de Cobadonga, que tomara nas Filipinas, em 30 de Junho, enquanto este fazia a viagem Acapulco-Manila carregado de mercadoria. O comodoro, lutando novamente contra as exigências dos chineses, dirige-se, três dias depois, à Boca do Tigre, onde pede mantimentos e permanece algum tempo à espera dos mesmos, visitando Whampoa (Huangpu 黃埔) e Cantão até regressar a Macau e partir, posteriormente, após mais uma estada de seis meses nos mares da China, para Inglaterra, onde chega em Junho de 1744. O relato da viagem do Comodoro Anson, atribuído a Richard Walter, capelão do H. M. Centurion, mas redigido, segundo alguns estudiosos, por Benjamin Robins, e publicado em 1748, espelha a atitude inglesa em relação à China, um país considerado intolerante, enquanto a administração mandarínica reforça a vigilância de Macau para evitar a entrada de mais barcos ‘bárbaros’ no Império do Meio através de Macau. O texto atribuído a Richard Walter descreve a estada da tripulação em Macau, e, tal como os autores dos relatos da embaixada de Lord Macartney farão mais tarde, refere a riqueza de que a cidade gozara no início da ocupação portuguesa e a decadência em que então se encontra, permanecendo os portugueses no enclave com autorização dos chineses, que podem, quando o entendem, bloquear a entrada de comida obrigando assim o governador a obedecer-lhes. A obra é traduzida para francês em 1751, ilustrada com uma gravura da cidade vista do mar, onde o Centurion se encontra representado, com base na gravura de Nieuhoff (1665). No que diz respeito às consequências da viagem do Centurion pelo globo e pelos mares da China Meridional, e de entre os muitos exemplos de obras que reflectem e aplaudem o resultado da expedição, John Campbell publica Navigantium atque Itinerantium Bibliotecha: or, A Compleat Collection of Voyages and Travels (1744-1748), na qual glorifica as façanhas marítimas inglesas e descreve o interesse crescente das nações europeias no comércio, sobretudo com a China, servindo-se ainda das muitas inconveniências enfrentadas pelo comodoro Anson em Macau, das dificuldades da circum-navegação e das relações com as autoridades chinesas para provar a capacidade dos ingleses, que futuramente deverão seguir o exemplo do comodoro pelos mares, honrando a Inglaterra. Bibliografia: WALTER, Richard, A Voyage Round the World in the Years MDCCXL, I, II, III, IV, by George Anson, (Londres, 1748); WALTER, Richard, Anson’s Voyage Round the World, introdução e notas de G. S. Laird Clowes, (Londres, 1928); MORSE, Hosea Ballou, The Gilds of China, (Nova Iorque, 1909); MORSE, Hosea Ballou, The International Relations of the Chinese Empire, vol. 1: The Period of the Conflict 1834- 1869, (Londres, 1910); MORSE, Hosea Ballou, The Chronicles of the East India Company Trading to China 1635-1834, vol. 1, (Oxford, 1926); SOMMERVILLE, Boyle, Commodore Anson’s Voyage into the South Seas and Around the World, (Londres, 1934); WILLIAMS, Glyndwr (ed.), Documents Relating to Anson’s Voyage Round the World 1740-1744, (Londres, 1967); WILLIAMS, Glyndwr (ed.), “Anson at Canton, 1743: ‘A Little Secret History’”, in CLOUGH, Cecil P.; HAIR, P. E. H. (eds.), The European Outhrust and Encounter: The Firts Phase (c. 1400-c. 1700), (Liverpool, 1994), pp. 271-290; WILLIAMS, Glyndwr, The Prize of all Oceans: The Triumph and Tragedy of Anson’s Voyage Round the World, Harper Collins, (Londres, 1999); SUMAREZ, Philip, Log of the Centurion Based on the Original Papers of Captain Philip Saumarez on Board HMS Centurion, Lord Anson’s Flagship During his Circumnavigation 1740-44, (Londres, 1973); EAMES, James Bromley, The English in China, (Londres, 1974); LOYD, Christopher, “Introduction”, in SUMAREZ, Philip, Log of the Centurion. Based on the Original Papers of Captain Philip Saumarez on Board HMS Centurion, Lord Anson’s Flagship during his Circumnavigation 1740-1744, (1973), pp. 10-13.

ANSON, BARÃO GEORGE (1697-1752)

Lord Earl Amherst era sobrinho do 1.º Barão de Amherst, Jeffrey Amherst – marechal de campo e conhecido herói de guerra, que comandou as tropas britânicas em vários teatros de guerra – e sucedeu-lhe no título, após a morte deste em 1797. Foi Governador Geral da Índia Inglesa de 1823 a 1828 e responsável pelo alargamento da influência desta, na sequência da 1.ª guerra com a Birmânia, de que resultou a anexação de parte do seu território. A sua ligação a Macau prende-se fundamentalmente ao facto de ter comandado a segunda e última missão diplomática britânica que alcançou Pequim, antes da Guerra do Ópio, e ao impacto que essa embaixada teve no relacionamento sino-britânico e na gestão dos apetites britânicos sobre Macau. Tanto a primeira embaixada inglesa ao Imperador da China, que fora comandada por Macartney em 1793, como esta, foram ambas um fracasso. Lord Amherst não chegou a ser recebido pelo Imperador e teve de abandonar o país por Cantão, local por onde entrara com grandes projectos. Essa embaixada chegou a Macau, em Julho de 1816, e regressou por Macau, onde desembarcou em 22 de Janeiro de 1817 e onde permaneceu 3 dias. A importância para Macau desta expedição deve-se a vários factores que, conjugados, foram marcantes. Em primeiro lugar, a conjuntura internacional em que a Grã-Bretanha, na sequência das guerras napoleónicas, emergiu como a superpotência ocidental e foi gradualmente impondo o seu liberalismo económico a nível mundial. Em segundo lugar, numa alteração da percepção inglesa sobre o relacionamento com Pequim, confirmando-se que esta não aceitava, mais uma vez, aceder a relações de Estado numa base de igualdade. Em terceiro lugar, a constatação de que não seria possível obrigar a China a abrir-se ao exterior sem o uso da força. Esta opção não constava, contudo, no horizonte da política externa inglesa, a curto ou médio prazo, dado que havia outras prioridades no Império Colonial Inglês e ainda não se alcançara uma clara superioridade militar britânica. Não foram solicitados territórios ao Imperador, dados os fracassos anteriores, quer de Macartney quer das duas tentativas britânicas de anexação de Macau (1802 e 1807), na sequência das guerras napoleónicas, que tinham conhecido franca hostilidade das autoridades chinesas. Em quarto lugar, os relatos de viagem mencionavam Hong Kong, local onde a esquadra se abasteceu, segundo orientação da Companhia da Índias Orientais (EIC), e que a partir daí, começava a entrar com regularidade nos relatos e roteiros dos comerciantes ingleses. Em quinto lugar, os britânicos retomaram a ideia de se estabelecerem noutros locais para além de Macau, sendo que este estabelecimento poderia ser utilizado como base de apoio no processo de implantação desses novos estabelecimentos. Antiga ideia inglesa, por exemplo, em 1793, Lord Macartney solicitara as ilhas de Chusan ou alguma perto de Cantão. Em 1834, a também fracassada missão de Lord Napier pretendia solicitar a permissão de estabelecimentos de britânicos em Lantau e Hong Kong. Assim, neste período que marcou o advento de Hong Kong, as atenções rodeavam Macau, mas o insucesso da viagem de Lord Amherst contribuiu para uma redução dos apetites britânicos sobre Macau e a manutenção deste estabelecimento na posse da coroa portuguesa, então enfraquecida pelas dependências resultantes da sua ida para o Brasil, situação que se agravou com as guerainda do fracasso desta embaixada, por manter por mais alguns anos o seu estatuto de único entreposto ocidental na China. Era o único porto da China onde os comerciantes ocidentais podiam pernoitar o ano inteiro e os representantes das companhias podiam viver acompanhados das suas mulheres. Na altura desta embaixada, Macau era uma cidade cosmopolita, que albergava os comerciantes das feitorias estrangeiras de Cantão, e o homem mais poderoso da cidade era o conhecido ouvidor Miguel de Arriaga. Residia, por exemplo, desde 1807, em Macau, Robert Morisson, que na altura trabalhava na tradução da Bíblia (“Novo Testamento”) para chinês. Morisson integrou a embaixada de Lord Amherst a Pequim, como secretário de língua chinesa. A presença inglesa era significativa e a “Casa Garden” pertencia à Honorável Companhia Inglesa das Índias Orientais (EIC), que já dominava a maioria do comércio externo chinês, em Cantão. Os comerciantes americanos e os portugueses eram os maiores competidores. Quanto ao comércio de ópio, importado fundamentalmente da Índia inglesa, estava em franco desenvolvimento, desde o ínicio do século, apesar das proibições publicadas pelas autoridades chinesas, contudo, parecia que ainda não tinha atingido níveis preocupantes para as autoridades chinesas. As exportações de ópio cresceram no período em que Lord Amherst foi governador-geral da Índia, mas só uma maior investigação permitiria conhecer se a sua accão teve algum peso significativo nesse sentido ou se apenas é uma manifestação de uma tendência que acompanhou toda a primeira metade do século XIX. Será também de realçar que foi no final do ano da passagem de Lord Amhest por Macau, e também influenciada pelos efeitos dessa embaixada, que impulsionada pelo ouvidor Miguel de Arriaga se fundou, em Macau, a gigantesca sociedade comercial Casa do Seguro Mercantil”, que associava a maioria de comerciantes portugueses, o próprio Leal Senado e a Misericórdia, e se destinava a combater a concorrência dos comerciantes britânicos. A sede desta firma foi posteriormente transferida para Calcutá, residência do governador geral da Índia, e quando a sociedade foi dissolvida em 1827, após a morte do ouvidor, era governador geral Lord Amherst. Na análise da personalidade de Lord Amherst não se poderá deixar de mencionar que na viagem de retorno, que também foi muito atríbulada, com o afundamento do seu navio, o Alceste, ele teve de mudar de navio e conheceu uma alteração de rota, aportando em S.ta Helena, onde aproveitou para visitar Napoleão, com quem teve vários encontros. Durante a sua governadoria, em 1826, foi fundada na Birmânia a cidade de Earl Amherst, em sua honra. Depois do seu regresso da Índia, retirou-se para a sua quinta, onde residiu até ao seu falecimento, quase 30 anos depois. Bibliografia: PINTO, Carlos Lipari Garcia, Macau Oitocentista e o Impacto da Fundação de Hong Kong, (Macau, 1994, policopiado); RIDE, Lindsay; RIDE, May, An East Company Cemetery. Protestant Burials in Macao, (Hong Kong, 1996).

AMHERST, LORD EARL WILLIAM PITT (1773-1857)

Inácio Sarmento de Carvalho era filho de Lopo Sarmento de Carvalho, reinól, fidalgo e casado, e de Maria Cerqueira, natural de Macau, filha e neta, por lado materno, de gente local. Inácio nasceu em Macau, embora não se saiba a data exacta. Contudo, um relatório oficial dos seus serviços indica que assentou praça em 1636. Apesar de ter sido macaense, passou quase toda a sua vida de adulto na zona da Índia e de Moçambique. Foi casado com D. Mariana do Couto e teve pelo menos uma filha, D. Ana Sarmento. Em 1642, foi feito prisioneiro pelos holandeses, tendo sido resgatado a troco de alta quantia, devido à sua filiação. Não se sabe se foi feito prisioneiro em Ceilão, quando os holandeses atacaram a região, ou se em Malaca. Em 1643 encontrava-se em Gale, Ceilão, porque participou de forma vitoriosa na batalha de Couraça. Em 1644, o vice-rei de Goa, Conde de Aveiras, conseguiu junto dos holandeses uma trégua por dez anos. No entanto, no ano seguinte foi para Macau, ano em que faleceu o pai. Devido à decadência da Cidade do Santo Nome de Deus e ao estado caótico em que se encontrava o sul da China, em virtude da mudança dinástica e da consequente guerra civil que teve lugar um pouco por todo o território chinês, Inácio Sarmento decidiu ir viver para a Índia com toda a sua família. Na realidade, o seu pai tinha solicitado ao monarca português que fosse autorizado o seu regresso a Portugal com todos os seus familiares, tendo em atenção que tinha desempenhado trinta e seis anos de serviço activo em prol de Portugal. Tal pedido foi autorizado, tendo contudo falecido pouco depois sem realizar a sua pretensão. O seu filho Inácio não fez mais do que cumprir a última vontade do pai. A viagem teve lugar em 20 de Dezembro de 1646, em oito navios, com casados e membros da elite macaense que resolveram procurar refúgio em Goa. O vice-rei D. Filipe Mascarenhas não gostou da atitude do fidalgo, pois a falta dos elementos da elite macaense, e sobretudo de capital, em Macau era o suficiente para a perda da cidade. Igualmente, o facto do seu pai não ter pago as dívidas relativas à compra das viagens do Japão serviu para acrescer a irritação do vice-rei. A situação foi ultrapassada pela oferta de presentes que ascenderam a cerca de 50.000 xerafins. Permaneceu nove anos em Goa e não se encontram referências a situações que envolvessem o fidalgo. Em 1655 foi nomeado capitão-mor de Diu, mas foi igualmente nesse ano e no seguinte que os dois irmãos, Joseph e Domingos, morreram em Ceilão, ambos lutando contra os holandeses. Quando Inácio Sarmento de Carvalho assumiu o cargo de Diu, a praça encontrava-se em fase de decadência e ameaçada pelas sucessivas conquistas holandesas. Embora durante os três anos em que foi governador, Diu não tivesse sido atacada, adoptou medidas defensivas. Tais atitudes, ou o comportamento do fidalgo face às gentes locais, foram tão bem aceites que foi escrito um memorial ao governador da Índia, agradecendo-lhe a nomeação de Inácio Sarmento. Em 1658 foi nomeado capitão-geral da Costa do Norte. Junto dele estava o seu primo Urbano Fialho Ferreira, filho de Catarina Cerqueira, irmã da sua mãe, e do fidalgo português António Fialho Ferreira. O cargo dizia respeito ao comando das forças portuguesas na costa do Malabar. Inácio Sarmento tomou posse do governo em Cochim. Conseguiu recuperar dos holandeses a fortaleza de Coulão. Nessa altura, Cochim encontrava-se numa luta interna pela sucessão do monarca local, o que levou os portugueses a optar por um dos partidos que julgavam legítimo. Tomou o porto de Aycota ao Samorim, exigindo que este ajudasse a expulsar os holandeses a troco do porto. Em 1660, o general holandês Rijkloff van Goens apareceu na costa do Malabar a fim de atacar qualquer porto, não o fazendo devido a crer que Sarmento estava bem preparado para se defender de um possível confronto. No ano seguinte, conseguiu tomar Coulão e rapidamente a sua atenção centrou-se em Cranganor, situada a norte de Cochim. O governador era Urbano Fialho Ferreira, primo de Sarmento, que pereceu durante a batalha. A tomada de Cochim parecia ser relativamente fácil, devido ao seu isolamento. No entanto, apesar dos sucessivos ataques, não a conseguiram tomar. Nessa época, já as pazes com a Holanda tinham sido aceites, com Portugal, mas devido aos interesses económicos em jogo os directores da companhia de comércio holandesa tentaram conquistar Cochim, antes de se saber que tal acordo tinha sido alcançado. Em 1662, novas forças holandesas sob o mesmo comando aprontaram-se para atacar a praça portuguesa. Nessa data, o novo governador da Índia, António de Melo e Castro, chegou acompanhado de Lord Marlborough, que tinha ido tomar conta de Bombaim, cidade cedida à coroa britânica devido ao casamento de D. Catarina com Carlos II. Em sequência dos acordos que envolviam esta aliança, tentou-se que os ingleses auxiliassem contra os holandeses. A 6 de Janeiro de 1663, os holandeses desencadearam o último ataque, desalojando os portugueses. A perda da praça não foi atribuída a Sarmento de Carvalho, que obteve do rei D. Afonso VI a capitania de Goa, assim como a licença de voltar ao reino. Não só não regressou, como depois de dois anos a servir a capitania de Goa, recebeu a capitania das Fortalezas do Norte, com poderes de vice-rei. Chegou a Baçaim, sede do governo, em Maio de 1665. Em 1667 foi nomeado capitão-geral de Moçambique. Não existe muita documentação sobre o assunto, excepto sobre uma desordem nos rios de Cuama e os seus atritos com o desembargador António Pereira de Attayde. Sobre o primeiro, Sarmento de Carvalho deslocou-se pessoalmente para tratar do assunto. Com a sua ausência, os árabes atacaram a fortaleza de Moçambique, que foi bem defendida pelo alcaide-mor Gaspar de Sousa Lacerda. Não existe a certeza de ter sido capitão de Chaúl, como indica uma fonte inglesa. Sarmento de Carvalho morreu assassinado pelo seu genro, João Correia de Sá, em 1676. Este, filho do conhecido Salvador Correia de Sá e Benevides, que se tinha distinguido em Angola, foi para o Oriente com o posto de geral do Estreito de Ormuz e Mar Roxo. Igualmente se notabilizou nas lutas pela Restauração, tanto no Alentejo, como no Brasil. Enviado preso para o reino pelo assassínio do fidalgo, conseguiu fugir para Espanha, onde se tornou a casar. Sarmento de Carvalho, nos quatro anos em que esteve na costa do Malabar, contribuiu decisivamente para o adiar das conquistas holandesas sobre as praças portuguesas da zona. Bibliografia: BOXER, CharlesR., Breve Relação da Vida e Feitos de Lopo e Inácio Sarmento de Carvalho, Grandes Capitães que no Século XVII Honraram Portugal no Oriente, (Macau, 1940); TEIXEIRA, Padre Manuel, Vultos Marcantes em Macau, (Macau, 1982).

CARVALHO, CAPITÃO INÁCIO SARMENTO DE (?-1676)

ARAÚJO, ALBINO JOSÉ GONÇALVES DE (1797-1832). Nascido no Rio de Janeiro em 1797, Albino José Gonçalves de Araújo pertence a esse muito pouco estudado grupo de funcionários, militares e comerciantes brasileiros que viria a deixar o Brasil após a sua declaração de independência, em 1822, dispersando-se por vários outros horizontes coloniais portugueses. Araújo decidiria fixar-se em Macau ainda na década de 1820 para encetar próspera actividade mercantil. Beneficiando do seu conhecimento das produções das terras brasileiras, conseguiu tornar-se proprietário de um navio em Macau, o Conde de Rio Pardo, imediatamente especializado em tratos com o novo país independente, sobretudo na importação lucrativa de tabaco em pó, depois vendido com grandes vantagens económicas nos mercados chineses e asiáticos. A sua promoção económica sustentou, como era normativo na sociedade macaense epocal, o seu acesso aos dois principais pilares do “regime” da cidade: o Leal Senado e a Santa Casa da Misericórdia. Assim, em 1824, encontrámos já Albino de Araújo a desempenhar o cargo de almotacé do Senado para, a seguir, em 1829, ser consensualmente eleito irmão da Santa Casa, uma consideração absolutamente indispensável para integrar a sua actividade económica e situação social na comunidade da burguesia comercial católica que continuava a dominar os tratos animados por Macau. Falecido no enclave em 1832, o rico comerciante deixava ao seu único filho uma importante fortuna, em capitais mobiliários e imobiliários, avaliada em fartos quatrocentos contos que o seu singular descendente se encarregou de dissipar ao longo da sua europeia vida. Chamava-se Albino Francisco de Araújo este dissoluto varão que, nascido em S. Lourenço, em 1832, rumou para as atractivas boémias parisienses, percorreu as outras grandes capitais da Europa, instalou-se com excessiva generosidade nas noites portuenses e lisboetas, acabando por se suicidar em Paris, em 1872. Uma “história” que vários outros grandes comerciantes macaenses da primeira metade de Oitocentos foram dramaticamente partilhando: quando não era a concorrência económica a destruir-lhes firmas e negócios existia sempre essa transmissão de uma fortuna a filhos que preferia dirigir-se para o mundo europeu, entre educação e fascínio cultural, muitos acabando rapidamente por dissolver os fartos cabedais paternos. Uma sorte de legado e transformação sócio-simbólica, convidando os capitais da burguesia comercial macaense de outrora a investir na educação quase aristocrática dos filhos nos meios mais elitários europeus. Muito poucos conseguiram acumular e utilizar esta educação, muitos outros destruíram celeremente as operosas fortunas paternas destes grandes comerciantes oitocentistas de Macau. Bibliografia: FORJAZ, Jorge, Famílias Macaenses, vol. I, (Macau, 1996), 261-263; MOURA, Carlos Francisco, “Relações entre Macau e o Brasil no Século XIX”, in Revista de Cultura, n.° 22 (Macau, 1995), pp. 31-49.

ARAÚJO, ALBINO JOSÉ GONÇALVES DE (1797-1832)

ANOK, COMENDADOR JOEL JOSÉ CHOI (1867-1945). Figura marcante da filantropia da comunidade católica chinesa de Macau, Joel Anok nasceu em 1867 e faleceu nesta cidade em 1945. De seu nome original Tsui Nok Chi, “cristianizado” depois para Joel José Choi Anok, descobrimos esta importante personagem do associativismo e da assistência chinesa macaenses a entrar, ainda jovem, ao serviço do Estado local, servindo, como amanuense e dispenseiro, vários governadores do enclave – Tomáz da Rosa, Firmino da Costa e Custódio Borja –, integrando várias comitivas governamentais às grandes cidades chinesas de Xangai e Pequim, ao Timor Oriental sob domínio português, a Banguecoque e ao Japão, visitando Nagasáqui, Iokohama e Tóquio. Seguidamente, exerce por longo tempo as funções de dispenseiro a bordo dos principais navios mercantes e militares, instalados ou em circulação por Macau. Regista-se a sua presença nos grandes navios da marinha epocal, Tâmega, Diu, Zaire, Tejo, Liberal e corveta D. Estefânia, alargando as suas visitas aos portos comerciais chineses, a Manila, a Singapura, às cidades portuárias do reino da Tailândia, a Colombo, à Indonésia holandesa, à Austrália e mesmo, mais longe, a Casablanca. A competência e cuidado mobilizados nas suas tarefas navais permitiram-lhe ser nomeado dispenseiro de primeira classe no Ministério da Marinha, em Lisboa, cargo que Joel Anok exerceu qualificadamente durante nove anos. Regressado a Macau no princípio do século passado, ver-se-ia nomeado funcionário da Estação Naval e, a seguir, para a prestigiante posição de Fiel do Palácio do Governador colonial, cargo que exerceria durante trinta e cinco anos. Nesta altura, era já uma figura prestigiada entre a comunidade católica de Macau, empregando parte importante da sua fortuna e influência social na direcção e fundação de muitas obras de assistência. Assim, entre 1918 e 1942, foi sempre eleito vogal da Comissão Directiva do Hospital chinês Kiang Wu (Jinghu 鏡湖). Em 1922 chega à direcção da Associação de Beneficência Tong Sin-Tong (Tongshan Tang同善堂), presidindo depois às suas actividades filantrópicas, desde 1930 até à sua morte. Encontra-se durante a sua presidência desta associação um período de alargamento das suas actividades, expansão das suas receitas e ampliação dos seus bens, transformando a obra de beneficência num dos mais importante senhorios de Macau. A partir desta projecção económica, generosamente estribada em concorridas subscrições públicas, Joel Anok conseguiu promover a fundação de uma escola primária gratuita para ambos os sexos, que haveria de se tornar instrumento importante na instrução de muitos filhos de trabalhadores macaenses chineses. A sua destacada posição social permitiria ainda a sua eleição para presidente da Associação Comercial Chinesa e a sua nomeação para provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau. Ao mesmo tempo, a sua influência política abriu-lhe as portas para chegar tanto a vogal do Leal Senado e do Conselho do Governo como a presidente de muitas associação caritativas e desportivas, como foram os casos da Associação Católica Kung Kao (Gongjiao 公教) ou do grupo desportivo Cheng Mou (Jingwu 精武). Nos anos finais da sua vida, prestigiado, rico e socialmente considerado, Joel José Chok Anoi acumulava aos diferentes cargos anteriores uma quase infindável lista de outras posições de relevo: presidente da comissão directiva do colégio de Santa Rosa Lima e das escolas Song Sat e Mong Tak; conselheiro da Acção Católica; presidente da comissão de festas da canonização de S. João Bosco; presidente da Associação de Socorros Mútuos e de muitas outras obras católicas entre procissões, festas e comissões caritativas. Casado três vezes, a primeira em Portugal, e a última em Macau, seguindo os ritos chineses, Joel Anok haveria de ser galardoado, em 1933, com a Comenda da Ordem de Cristo, começando a sua figura e acção a serem identificadas como “comendador Anok”. Bibliografia: REGO, José de Carvalho e, Figuras d’Outros Tempos – Comendador Joel José Choi Anok, in Gazeta Macaense, (Macau, 31/10/1981); SMITH, Carl T., A Sense of History. Studies in the Social and Urban History of Hong Kong, (Hong Kong, 1995).

ANOK, COMENDADOR JOEL JOSÉ CHOI (1867-1945)

AZEVEDO, MANUEL JOAQUIM BARRADAS DE (1746-1819). Nascido em Macau e baptizado na Sé, em 1746, Manuel Joaquim Barradas de Azevedo era neto de um “reinol” que, de seu nome Gaspar Barradas de Azevedo, conseguiu prosperar no início do século XVIII investindo nos tratos mercantis da cidade e, como sempre acontecia, chegando à vereação camarária e à mesa da Santa Casa da Misericórdia. A fortuna deste primeiro Barradas de Azevedo passaria para o seu filho varão Sebastião, mas seria consolidada e ampliada pelo seu activo neto Manuel Joaquim. À imagem do avô, cerzindo estreitamente poder económico e representação política, encontrámos Manuel de Azevedo a ocupar sucessivamente os cargos de almotacé camarário, em 1778, depois de alferes-mor, em 1792, chegando no ano seguinte à prestigiada posição de juiz ordinário do, nesta altura, ainda poderoso, Leal Senado. Em 1777, um estratégico casamento com Francisca Antónia Correia de Liger permite concretizar uma aliança fundamental com uma das mais poderosas dinastias políticas e comerciais da parte cristã do enclave. Ao lado do todo poderoso António Correia de Liger, muitas vezes vereador, procurador do Senado e provedor da Santa Casa, e do seu filho Filipe Correia de Liger, Manuel Barradas de Azevedo investe regularmente vários milhares de taéis de prata, sobretudo a partir de 1779, nos barcos e principais destinos comerciais animados por Macau: da Cochinchina a Surate, de Timor a Batávia. Acabaria por falecer na Sé, em 1819, mas deixando descendência que continuou a sua lucrativa actividade mercantil, mas já conveniente e estrategicamente baptizada com o poderoso apelido de Correia de Liger. Bibliografia: SOUSA, Ivo Carneiro de, A Outra Metade do Céu de Macau. Escravatura e Orfandade Femininas, Mercado Matrimonial e Elites Mercantis (Séculos XVI-XVIII), (Macau, 2006).

AZEVEDO, MANUEL JOAQUIM BARRADAS DE (1746-1819)

| Fonte: | Arquivo de Macau, documento n.ºMNL.09.05.F |

| Entidade de coleção: | Arquivo de Macau |

| Fornecedor da digitalização: | Arquivo de Macau |

| Tipo: | Imagem |

| Fotografia | |

| Fotografia de grupo | |

| Preto e branco | |

| Formato das informações digitais: | TIF, 2000x1387, 2.65MB |

| Identificador: | p0004345 |

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Militar e Política

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Militar e Política 〉Revolucionários

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Pesca, Agricultura, Indústria e Comércio 〉Comerciantes chineses de Macau no final da Dinastia Qing

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Pesca, Agricultura, Indústria e Comércio 〉Comerciantes

Caros membros do website "Memória de Macau", olá!

Agradecemos o vosso apoio e confiança ao longo do tempo ao website de Cultura e História "Memória de Macau". A fim de otimizar a qualidade dos serviços a prestar aos membros e proteger os seus direitos e interesses, será implementada, oficialmente, uma nova versão dos "Termos e Serviços" que entrou em vigor a 28 de Abril de 2025. Por favor, leiam o texto completo da versão actualizada. O conteúdo pode ser consultado aqui:

👉 Clique aqui para tomar conhecimento da versão actualizada dos "Termos e Serviços"

Li, concordo e aceito o conteúdo actualizado dos "Termos e Serviços".

Caso tenha alguma dúvida sobre a versão atualizada, não hesite em contactar-nos.

Agradecemos o vosso contínuo apoio e confiança. O website de Cultura e História "Memória de Macau" continuará a prestar serviços aos seus membros de forma segura e conveniente.

Com os melhores cumprimentos,

Website de Cultura e História "Memória de Macau"

Data de actualização: 28 de Abril de 2025

Instruções de uso

Já tem a conta da "Memória de Macau"? Login

Comentários

Comentários (0 participação(ões), 0 comentário(s)): agradecemos que partilhasse os seus materiais e histórias (dentro de 150 palavras).