Informações relevantes

Data de atualização: 2020/09/03

Surgimento e mudança da Ribeira Lin Kai de San Kio

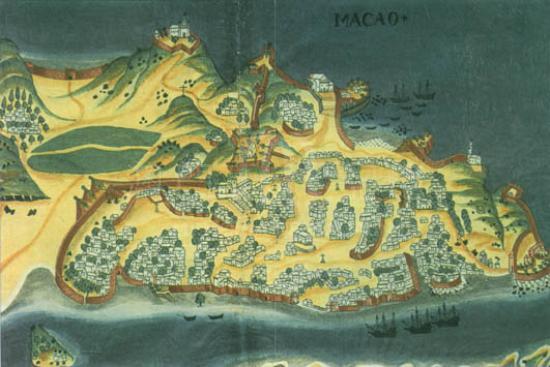

Macau e a Rota da Seda: “Macau nos Mapas Antigos” Série de Conhecimentos (I)

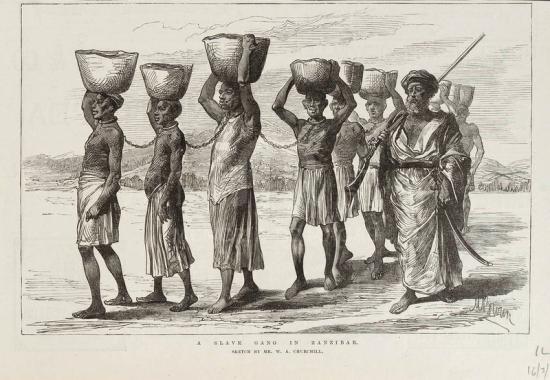

Escravo Negro de Macau que Podia Viver no Fundo da Água

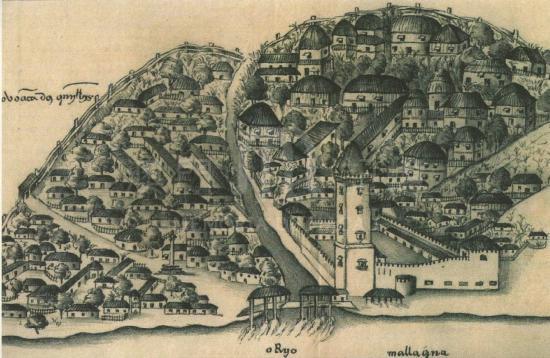

Que tipo de país é a China ? O que disseram os primeiros portugueses aqui chegados sobre a China, 1515

Lord Earl Amherst era sobrinho do 1.º Barão de Amherst, Jeffrey Amherst – marechal de campo e conhecido herói de guerra, que comandou as tropas britânicas em vários teatros de guerra – e sucedeu-lhe no título, após a morte deste em 1797. Foi Governador Geral da Índia Inglesa de 1823 a 1828 e responsável pelo alargamento da influência desta, na sequência da 1.ª guerra com a Birmânia, de que resultou a anexação de parte do seu território. A sua ligação a Macau prende-se fundamentalmente ao facto de ter comandado a segunda e última missão diplomática britânica que alcançou Pequim, antes da Guerra do Ópio, e ao impacto que essa embaixada teve no relacionamento sino-britânico e na gestão dos apetites britânicos sobre Macau. Tanto a primeira embaixada inglesa ao Imperador da China, que fora comandada por Macartney em 1793, como esta, foram ambas um fracasso. Lord Amherst não chegou a ser recebido pelo Imperador e teve de abandonar o país por Cantão, local por onde entrara com grandes projectos. Essa embaixada chegou a Macau, em Julho de 1816, e regressou por Macau, onde desembarcou em 22 de Janeiro de 1817 e onde permaneceu 3 dias. A importância para Macau desta expedição deve-se a vários factores que, conjugados, foram marcantes. Em primeiro lugar, a conjuntura internacional em que a Grã-Bretanha, na sequência das guerras napoleónicas, emergiu como a superpotência ocidental e foi gradualmente impondo o seu liberalismo económico a nível mundial. Em segundo lugar, numa alteração da percepção inglesa sobre o relacionamento com Pequim, confirmando-se que esta não aceitava, mais uma vez, aceder a relações de Estado numa base de igualdade. Em terceiro lugar, a constatação de que não seria possível obrigar a China a abrir-se ao exterior sem o uso da força. Esta opção não constava, contudo, no horizonte da política externa inglesa, a curto ou médio prazo, dado que havia outras prioridades no Império Colonial Inglês e ainda não se alcançara uma clara superioridade militar britânica. Não foram solicitados territórios ao Imperador, dados os fracassos anteriores, quer de Macartney quer das duas tentativas britânicas de anexação de Macau (1802 e 1807), na sequência das guerras napoleónicas, que tinham conhecido franca hostilidade das autoridades chinesas. Em quarto lugar, os relatos de viagem mencionavam Hong Kong, local onde a esquadra se abasteceu, segundo orientação da Companhia da Índias Orientais (EIC), e que a partir daí, começava a entrar com regularidade nos relatos e roteiros dos comerciantes ingleses. Em quinto lugar, os britânicos retomaram a ideia de se estabelecerem noutros locais para além de Macau, sendo que este estabelecimento poderia ser utilizado como base de apoio no processo de implantação desses novos estabelecimentos. Antiga ideia inglesa, por exemplo, em 1793, Lord Macartney solicitara as ilhas de Chusan ou alguma perto de Cantão. Em 1834, a também fracassada missão de Lord Napier pretendia solicitar a permissão de estabelecimentos de britânicos em Lantau e Hong Kong. Assim, neste período que marcou o advento de Hong Kong, as atenções rodeavam Macau, mas o insucesso da viagem de Lord Amherst contribuiu para uma redução dos apetites britânicos sobre Macau e a manutenção deste estabelecimento na posse da coroa portuguesa, então enfraquecida pelas dependências resultantes da sua ida para o Brasil, situação que se agravou com as guerainda do fracasso desta embaixada, por manter por mais alguns anos o seu estatuto de único entreposto ocidental na China. Era o único porto da China onde os comerciantes ocidentais podiam pernoitar o ano inteiro e os representantes das companhias podiam viver acompanhados das suas mulheres. Na altura desta embaixada, Macau era uma cidade cosmopolita, que albergava os comerciantes das feitorias estrangeiras de Cantão, e o homem mais poderoso da cidade era o conhecido ouvidor Miguel de Arriaga. Residia, por exemplo, desde 1807, em Macau, Robert Morisson, que na altura trabalhava na tradução da Bíblia (“Novo Testamento”) para chinês. Morisson integrou a embaixada de Lord Amherst a Pequim, como secretário de língua chinesa. A presença inglesa era significativa e a “Casa Garden” pertencia à Honorável Companhia Inglesa das Índias Orientais (EIC), que já dominava a maioria do comércio externo chinês, em Cantão. Os comerciantes americanos e os portugueses eram os maiores competidores. Quanto ao comércio de ópio, importado fundamentalmente da Índia inglesa, estava em franco desenvolvimento, desde o ínicio do século, apesar das proibições publicadas pelas autoridades chinesas, contudo, parecia que ainda não tinha atingido níveis preocupantes para as autoridades chinesas. As exportações de ópio cresceram no período em que Lord Amherst foi governador-geral da Índia, mas só uma maior investigação permitiria conhecer se a sua accão teve algum peso significativo nesse sentido ou se apenas é uma manifestação de uma tendência que acompanhou toda a primeira metade do século XIX. Será também de realçar que foi no final do ano da passagem de Lord Amhest por Macau, e também influenciada pelos efeitos dessa embaixada, que impulsionada pelo ouvidor Miguel de Arriaga se fundou, em Macau, a gigantesca sociedade comercial Casa do Seguro Mercantil”, que associava a maioria de comerciantes portugueses, o próprio Leal Senado e a Misericórdia, e se destinava a combater a concorrência dos comerciantes britânicos. A sede desta firma foi posteriormente transferida para Calcutá, residência do governador geral da Índia, e quando a sociedade foi dissolvida em 1827, após a morte do ouvidor, era governador geral Lord Amherst. Na análise da personalidade de Lord Amherst não se poderá deixar de mencionar que na viagem de retorno, que também foi muito atríbulada, com o afundamento do seu navio, o Alceste, ele teve de mudar de navio e conheceu uma alteração de rota, aportando em S.ta Helena, onde aproveitou para visitar Napoleão, com quem teve vários encontros. Durante a sua governadoria, em 1826, foi fundada na Birmânia a cidade de Earl Amherst, em sua honra. Depois do seu regresso da Índia, retirou-se para a sua quinta, onde residiu até ao seu falecimento, quase 30 anos depois. Bibliografia: PINTO, Carlos Lipari Garcia, Macau Oitocentista e o Impacto da Fundação de Hong Kong, (Macau, 1994, policopiado); RIDE, Lindsay; RIDE, May, An East Company Cemetery. Protestant Burials in Macao, (Hong Kong, 1996).

AMHERST, LORD EARL WILLIAM PITT (1773-1857)

No dia 22 de Setembro de 1714, o Ouvidor Manuel Vicente Rosa manda encarcerar António de Albuquerque Coelho na Fortaleza da Guia; este, dois anos antes, mandara prender o mesmo Vicente Rosa. A 22 de Setembro de 714, Coelho escreve ao Ouvidor Rosa, protestando contra a sua prisão, alegando que fizera isso por paixão “como inimigo declarado seu, já de cinco anos a esta parte”. Tendo sido solto, Albuquerque parte para Goa, para se justificar junto da Relação, em fins deste ano. Antes de partir mandou fazer um sino, que ainda existe na ilha de Adonara (em frente de Solor) na Igreja de Vure, com esta inscrição: “António de Albuquerque Coelho Fidalgo da Casa de Sua Magestade mandou fazer este sino em 1 de Dezembro de 1714”.

Ouvidor manda encarcerar António de Albuquerque Coelho

ANSON, BARÃO GEORGE (1697-1752). Almirante cuja rota da circum-navegação (1740- 1744) passa por Macau. Entre outras façanhas, Anson derrota a frota francesa no Cabo Finisterra em 1747, e, enquanto First Lord of the Admiralty (1751-1756, 1757-1762), leva a cabo importantes reformas navais, contribuindo para o sucesso de Inglaterra na Guerra dos Sete Anos (1756-1763). Após cerca de dois anos de viagem, em 12 de Novembro de 1742, encontrando-se apenas quatro embarcações da EIC no Sul da China, chega à rada de Macau, com o intuito de se reabastecer, o primeiro barco de guerra da Marinha Real inglesa, o H. M. Centurion, sob o comando de George Anson, que partira de Southampton em 18 de Setembro de 1740 para desequilibrar os interesses espanhóis, sobretudo no continente americano. Um dos membros da tripulação descreve a chegada à Taipa e o poder (cada vez mais nominal) dos portugueses em Macau. O enclave funciona como porto familiar e seguro durante longas viagens de embarcações europeias. Na China Meridional inúmeros barcos europeus necessitam de se reabastecer e de ser reparados, como é o caso do Centurion. O capitão inglês do Augusta, barco da EIC, informa Anson dos procedimentos habituais dos estrangeiros à chegada a Macau, nomeadamente o pedido de autorização às autoridades chinesas para entrar no rio de Cantão e as taxas alfandegárias que o Centurion teria que pagar, aconselhando o Comodoro a informar-se melhor junto do governador e do Senado de Macau, que, temendo represálias chinesas como as que a cidade sofrera ao receber o London e outras embarcações inglesas, aconselha Anson a atracar discretamente na Taipa e a não entrar no rio das Pérolas, pois caso o fizesse teria de pagar as taxas alfandegárias ao mandarinato cantonense. Os portugueses servem, mais uma vez, de fonte de informação sobre a China para visitantes estrangeiros, deslocando-se Anson, no segundo dia da sua estada, a terra para inquirir o governador sobre as possibilidades de adquirir mantimentos e reparar o barco. Este último responde que se vê forçado a pedir autorização às autoridades mandarínicas e, perante tal postura, o Comodoro, apercebendo-se de que apenas o vice-rei de Cantão poderia autorizar o reabastecimento e a reparação do Centurion, aluga um pequeno junco e dirige-se para Cantão, onde, após aconselhar-se junto dos sobrecar¬gas da EIC aí instalados, tenta, através do Co-Hong (Gonghang 公行), em vão, falar com o mandarim, regressando à Taipa cerca de um mês depois, em 16 de Dezembro. Já em Macau o Comodoro entrega ao Hopu (Hubu 户部) uma carta traduzida para chinês dirigida ao vice-rei de Cantão, ameaçando o oficial da alfândega de Macau que subiria a Cantão no seu barco caso a missiva não fosse entregue ao seu destinatário. Dois dias depois, uma frota de dezoito juncos desce ao Canal da Taipa transportando enviados do vice-rei de Cantão que se encontram com Anson, que, por sua vez, ameaça quer as autoridades chinesas, quer indirectamente a Cidade do Santo Nome de Deus com a força do seu barco de guerra caso essa mesma embarcação não seja reabastecida e reparada. A permissão do vice-rei chega em 6 de Janeiro de 1743, e, em 19 de Abril, encontrando-se o barco pronto para viajar, Anson deixa a rada de Macau, afirmando estrategicamente que se dirige para Batávia para regressar três meses mais tarde, em 11 de Julho, com o galeão espanhol Nuestra Señora de Cobadonga, que tomara nas Filipinas, em 30 de Junho, enquanto este fazia a viagem Acapulco-Manila carregado de mercadoria. O comodoro, lutando novamente contra as exigências dos chineses, dirige-se, três dias depois, à Boca do Tigre, onde pede mantimentos e permanece algum tempo à espera dos mesmos, visitando Whampoa (Huangpu 黃埔) e Cantão até regressar a Macau e partir, posteriormente, após mais uma estada de seis meses nos mares da China, para Inglaterra, onde chega em Junho de 1744. O relato da viagem do Comodoro Anson, atribuído a Richard Walter, capelão do H. M. Centurion, mas redigido, segundo alguns estudiosos, por Benjamin Robins, e publicado em 1748, espelha a atitude inglesa em relação à China, um país considerado intolerante, enquanto a administração mandarínica reforça a vigilância de Macau para evitar a entrada de mais barcos ‘bárbaros’ no Império do Meio através de Macau. O texto atribuído a Richard Walter descreve a estada da tripulação em Macau, e, tal como os autores dos relatos da embaixada de Lord Macartney farão mais tarde, refere a riqueza de que a cidade gozara no início da ocupação portuguesa e a decadência em que então se encontra, permanecendo os portugueses no enclave com autorização dos chineses, que podem, quando o entendem, bloquear a entrada de comida obrigando assim o governador a obedecer-lhes. A obra é traduzida para francês em 1751, ilustrada com uma gravura da cidade vista do mar, onde o Centurion se encontra representado, com base na gravura de Nieuhoff (1665). No que diz respeito às consequências da viagem do Centurion pelo globo e pelos mares da China Meridional, e de entre os muitos exemplos de obras que reflectem e aplaudem o resultado da expedição, John Campbell publica Navigantium atque Itinerantium Bibliotecha: or, A Compleat Collection of Voyages and Travels (1744-1748), na qual glorifica as façanhas marítimas inglesas e descreve o interesse crescente das nações europeias no comércio, sobretudo com a China, servindo-se ainda das muitas inconveniências enfrentadas pelo comodoro Anson em Macau, das dificuldades da circum-navegação e das relações com as autoridades chinesas para provar a capacidade dos ingleses, que futuramente deverão seguir o exemplo do comodoro pelos mares, honrando a Inglaterra. Bibliografia: WALTER, Richard, A Voyage Round the World in the Years MDCCXL, I, II, III, IV, by George Anson, (Londres, 1748); WALTER, Richard, Anson’s Voyage Round the World, introdução e notas de G. S. Laird Clowes, (Londres, 1928); MORSE, Hosea Ballou, The Gilds of China, (Nova Iorque, 1909); MORSE, Hosea Ballou, The International Relations of the Chinese Empire, vol. 1: The Period of the Conflict 1834- 1869, (Londres, 1910); MORSE, Hosea Ballou, The Chronicles of the East India Company Trading to China 1635-1834, vol. 1, (Oxford, 1926); SOMMERVILLE, Boyle, Commodore Anson’s Voyage into the South Seas and Around the World, (Londres, 1934); WILLIAMS, Glyndwr (ed.), Documents Relating to Anson’s Voyage Round the World 1740-1744, (Londres, 1967); WILLIAMS, Glyndwr (ed.), “Anson at Canton, 1743: ‘A Little Secret History’”, in CLOUGH, Cecil P.; HAIR, P. E. H. (eds.), The European Outhrust and Encounter: The Firts Phase (c. 1400-c. 1700), (Liverpool, 1994), pp. 271-290; WILLIAMS, Glyndwr, The Prize of all Oceans: The Triumph and Tragedy of Anson’s Voyage Round the World, Harper Collins, (Londres, 1999); SUMAREZ, Philip, Log of the Centurion Based on the Original Papers of Captain Philip Saumarez on Board HMS Centurion, Lord Anson’s Flagship During his Circumnavigation 1740-44, (Londres, 1973); EAMES, James Bromley, The English in China, (Londres, 1974); LOYD, Christopher, “Introduction”, in SUMAREZ, Philip, Log of the Centurion. Based on the Original Papers of Captain Philip Saumarez on Board HMS Centurion, Lord Anson’s Flagship during his Circumnavigation 1740-1744, (1973), pp. 10-13.

ANSON, BARÃO GEORGE (1697-1752)

Joaquim Morais Alves foi, pela sua intervenção cívica, uma das personalidades mais marcantes de Macau na segunda metade do século XX. Quando faleceu, em 27 de Março de 2003, diversos organismos públicos e privados prestaram-lhe justas homenagens, tendo as sessões mais participadas sido as promovidas pelo Instituto Internacional de Macau (IIM) e pela Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM). Para a primeira, foi escolhido o dia 24 de Junho, antigo Dia da Cidade de Macau que, para ele como para a comunidade macaense, tinha especial significado. Lembre-se que Joaquim Morais Alves foi presidente do Leal Senado da Câmara de Macau, cargo que desempenhou com particular distinção e que assumiu num momento muito difícil, imediatamente após os graves incidentes do chamado “Um, dois, três”, prolongamento local da “Revolução Cultural” que ainda incendiava os espíritos e os corações da juventude chinesa. Além disso, havia sido proclamado Cidadão Emérito de Macau, pois amava esta cidade como se fosse verdadeiramente a sua terra natal, apesar de não ter nascido na mesma. A sessão na APIM foi organizada na sequência da reunião da sua Assembleia Geral, na qual, por decisão unânime, foi atribuída a categoria de sócio honorário a duas personalidades marcantes da comunidade macaense: o Dr. Carlos Augusto Corrêa Paes d’Assumpção e o Comendador Joaquim Morais Alves. Foi marcada para 29 de Novembro, para que os presidentes das Casas de Macau, presentes na região, preparassem, com a respectiva comissão organizadora, o grande “Encontro das Comunidades Macaenses – Macau 2004”, e participassem na evocação sentida daqueles ilustres macaenses. Paralelamente, na mesma altura, que foi também relembrada a acção de Morais Alves como presidente dos primeiros encontros das comunidades. Nesse dia 24 de Junho foram lançados no auditório do IIM três livros sobre a sua vida e obra, os quais continham parte significativa do seu rico testemunho e reflectiam bem as preocupações e as realizações de um homem simples, que soube também ser um homem grande, um grande Português, um macaense autêntico, um “Macaense de Trás-os-Montes”, como ele sempre quis que o apelidassem. Este foi igualmente o título escolhido para um desses livros, cuja preparação se deveu à dedicada coordenação do escritor João Correia dos Reis. No número 10 da revista Oriente/Ocidente, editada pelo IIM, que saiu a seguir ao seu falecimento, foi-lhe dedicada uma evocação, contendo uma feliz síntese do seu percurso cívico e profissional. Vem a propósito transcrevê-la parcialmente: “Joaquim Morais Alves foi uma das mais destacadas figuras de referência da comunidade portuguesa de Macau, personalidade emblemática para as velhas e novas gerações de portugueses aqui viventes. / O seu passamento foi profundamente sentido pela comunidade, sobretudo pelos mais antigos portugueses nascidos ou residentes em Macau. / Figura de referência cívico-moral entre a comunidade portuguesa de Macau, cidadão exemplar, pautou a sua vida por ordenação a elevados valores, professando sempre o portuguesismo nos seus actos públicos, mesmo em circunstâncias adversas. / Natural de Vila Real, Morais Alves chegou a Macau com 16 anos, tendo levado uma vida marcada pela actividade cívica, reconhecida em numerosas condecorações, incluindo a comenda e a medalha de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. / Joaquim Morais Alves, que era Secretário Geral da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), foi também presidente do Leal Senado de Macau, fundador e administrador da Companhia de Electricidade de Macau, director dos Serviços de Planeamento, presidente do Conselho de Educação Física, presidente da Comissão de Imple¬mentação da Língua Chinesa na Administração de Macau, membro do Conselho Judiciário de Macau, membro do Conselho da Universidade de Macau e curador da Fundação Macau. / Presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, presidente da delegação de Macau da Cruz Vermelha Portuguesa e presidente do Comité Olímpico de Macau foram outros cargos que Morais Alves desempenhou no âmbito da sua actividade cívica, onde se destacou também a sua função de deputado à Assembleia Legislativa de Macau. / O Comendador Joaquim Morais Alves era também presidente da Assembleia Geral do Instituto Internacional de Macau e a sua ligação ao IIM vinha desde os inícios da sua constituição, sendo a sua colaboração, muito mais do que nominal, solidária, participativa e entusiástica. / Joaquim Morais Alves foi também agraciado com o título de Cidadão Emérito de Macau. / Recordá-lo-emos como se nos apresentava sempre em vida: personalidade cordial, elegante e dedicada. / Tomados de um profundo sentimento de pesar pelo seu passamento e pela sua ausência, é também em cultivo e assunção positiva do nosso espírito institucional que nos comprometemos a fazer o que pudermos para conservar e valorizar a sua memória em Macau.” Foi neste espírito e cumprindo este solene compromisso que o IIM atribuiu à sua biblioteca o nome do Comendador Joaquim Morais Alves e que esta organização não-governamental promoveu em Lisboa, conjuntamente com a Casa de Macau em Portugal, mais uma homenagem a este seu sócio honorário, cuja fotografia figura há muitos anos na galeria de honra daquela Casa. A introdução ao livro Joaquim Morais Alves – Um Macaense de Trás-os-Montes insere uma frase do velho filósofo Lao Zi 老子, a um tempo simples e profunda: “não se expondo a si próprio, resplandece, não se gabando dos seus méritos, é por isso honrado, não se ufanando do que fez, tem por isso carácter, não se vangloriando a si mesmo, é por isso respeitado”. Foi assim em vida Joaquim Morais Alves. Assim será lembrado até à eternidade. Bibliografia: Oriente/Ocidente, n.° 10, (Macau, 2003); RANGEL, Jorge A.H., Falar de Nós, (Macau, 2004); REIS, João, Joaquim Morais Alves – Um Macaense de Trás-os-Monte, (Macau, 2003).

ALVES, JOAQUIM MORAIS (?-2003)

Nascido em 1878 na cidade de Ovar, no norte de Portugal, Jaime Artur Pinto do Amaral viria a formar-se como médico nos primeiros cursos de Medicina abertos pela Universidade do Porto, depois vivendo, trabalhando e falecendo em Macau já em 1932. Optando por exercer medicina no quadro das novas divisões do exército colonial português, chegaria à patente de coronel e conseguiria dirigir também demoradamente os Serviços de Saúde de Macau reorganizados no final do século XIX. Entre as suas diferentes missões e actividades profissionais tem especialmente interesse para a investigação histórica a sua participação como médico principal nas célebres campanhas militares que, normalmente conhecidas como guerras de Manufahi, permitiriam vencer revoltas locais e alargar a soberania colonial portuguesa em Timor Oriental. Estendendo-se entre 1912 e 1914, estas difíceis ofensivas militares coloniais apenas seriam vencidas com sucesso graças à mobilização de soldados recrutados em Moçambique e à acção decisiva da marinha colonial sedeada em Macau, organizada em torno da célebre canhonheira “Pátria”, cujas aventuras timorenses foram magistralmente registadas em livro importante por Jaime do Inso. O papel de Pinto do Amaral nas campanhas de Manufahi foi não apenas relevante no campo da assistência médica, mas permitiu também organizar o registo escrito e, mais extraordinariamente ainda, fotográfico destas quase paradoxais ofensivas militares em que um punhado de soldados vindos de Macau e de Moçambique conseguiu dissolver as rebeliões de vários régulos timorenses sobretudo graças à mobilização de tropas indígenas oriundas dos reinos do leste, aproveitando essa mais do que plurissecular divisão territorial e cultural opondo os lorosae aos loromonu. Vários dos relatos circunstanciados destas campanhas militares da guerra de Timor viriam a ser pormenorizadamente publicados por Pinto do Amaral no “Boletim da Província de Macau e Timor”, um orgão oficial em que, entre muitas decisões e nomeações oficiais, se aceitava difundir publicamente muitos relatórios e memórias importantes sobre a vida política e social de dois territórios na altura ainda com fortes ligações administrativas. Em quase uma dezena de relatórios, o nosso coronel-médico vai debuxando uma estranha guerra em que escasseavam os soldados europeus profissionais, sobrava em aventureirismo o que faltava em armamento moderno, disfunções graves a juntar a um imenso rol de problemas sanitários, falta de equipamentos e muito pouca disciplina castrense. A guerra haveria de se decidir pela confrontação quase estranha de timorenses do leste contra esses outros timorenses revoltados nas partes centrais e ocidentais de Timor Leste. Munido de uma máquina fotográfica, Pinto do Amaral registou igualmente espantosas e estranhas fotografias da guerra de Manufahi. O espólio perdeu-se quase completamente com a excepção de um punhado de eloquentes fotografias que chegariam para sobreviver ao Museu de Antropologia da Universidade do Porto em que começava a pontificar a actividade de antropologia colonial de Mendes Corrêa. Ainda hoje se conserva no museu que guarda o nome do antropólogo portuense uma pequena colecção de sete fotografias da “reportagem” de Pinto do Amaral esclarecendo uma guerra decidida nos exactos termos da cultura bélica tradicional timorense: exposições de cabeças cortadas, muitas e macabras, exibidas em Díli e noutros espaços ocidentais do Timor Oriental marcam o universo simbólico de uma guerra quase fratricida, mas apenas encerrada quando as cabeças dos revoltados se separavam do seu corpo para lhes retirar definitivamente, como acreditavam as culturas tradicionais de Timor, toda a sua força vital. Estes fragmentos tétricos de uma campanha também fotográfica devem cruzar-se com as críticas reportagens que Pinto do Amaral nos legou dessa guerra conseguindo definitivamente estabilizar a soberania portuguesa em Timor Leste graças a esses timorenses súbditos fiéis da nova República fundada em 1910, a somar também a um indispensável apoio de militares e funcionários, dinheiros e equipamentos dispensados por Macau. Bibliografia: INSO, Jaime do, Timor, 1912, (Lisboa, 1932); PÉLISSIER, René, Timor en Guerre. Let les Portugais (1847- 1913), (Orgeval, 1996) ; SOUSA, Ivo Carneiro de, “Para a História das Relações entre Macau e Timor (Séculos XVI-XX)”, in Revista de Cultura, n.° 18, (Macau, 2006), pp. 13-22.

AMARAL, JAIME ARTUR PINTO DO (1878- 1932)

AZEVEDO, JORGE PEREIRA DE (?-?). Soldado, capitão e comerciante português que viveu no século XVII. Pouco se sabe dele. No entanto, deixou um manuscrito sobre o relato das suas viagens pelo Oriente, encontrando-se uma das cópias na Biblioteca da Ajuda, com o título Advertência de muita Importância há Magestosa Coroa del Rey N. Sor D. João V e Apresentadas ao Conselho de Estado da Índia na Mão do V Rey D. Filipe por Jorge Pereira(?) de Azevedo, Morador na China em 1646 (cód. 54-XI-21-9). No referido documento fornece uma visão geral do império português do Oriente, por onde passou, realizando em simultâneo uma análise crítica sobre a decadência do mesmo, sugerindo diversas maneiras de ultrapassar a crise utilizando os recursos existentes. Refere que o Estado da Índia se encontrava completamente miserável e era pouco evangelizado, indicando que a Coroa portuguesa corria sérios riscos de o perder. Na sua opinião, havia uma má gestão do mesmo. Começa o texto destacando que teve uma experiência de vinte e quatro anos na Índia, servindo como militar, mas ao mesmo tempo como comerciante, referindo ser prática na época. Fundamenta as advertências que faz ao rei D. João V através da experiência adquirida nas zonas em análise, como militar, mas essencialmente como comerciante. O relato das suas viagens começa em Moçambique, onde afirma ter conhecido a zona dos rios Cuama, e as cidades de Mombaça e Melinde. Ao longo do texto vai indicando nomes de capitães, como o de Nuno Álvares Botelho, capitão do navio onde viajou, atravessando o estreito de Mascate e aportando a Diu. Percorreu também a área de Samatra, dizendo que foi através dos holandeses que visitou Jacarta. No entanto, diz concretamente que até à data da redacção do documento não tinha estado no Bornéu, Macassar, Solor e Timor. Indica que a época mais próspera para a gente lusa no Oriente foi quando se deslocavam por ano nove naus com cerca de quinhentos a mil homens. Relativamente a Macau, a que dedicou uma parte do manuscrito, visitou-a por volta de 1643, referindo haver um número muito elevado de mulheres cristianizadas. Considera que a viagem do trato ao Japão já não era suficiente, devido ao crescimento excessivo da cidade. No texto vai tomando em consideração várias hipóteses de como Macau se recuperar devido à perda do comércio com o Japão e a tomada de Malaca pelos holandeses, sugestões baseadas em rotas comerciais alternativas dentro da zona. Todo o texto está escrito de forma fluente e, aparentemente, com conhecimento directo dos lugares indicados. Bibliografia: MATOS, Artur Teodoro de (ed.), “‘Advertências’ e ‘Queixumes’ de Jorge Pinto de Azevedo a D. João IV, em 1646”, in Povos e Culturas, n.° 5, (Lisboa, 1996), pp.431-545.

AZEVEDO, JORGE PEREIRA DE (?-?)

No dia 28 de Junho de 1717, “Neste dia chegou a esta Cidade o Vice-Rei de Cantão com dois Mandarins de Graduação Grande, e logo forão a S. Paulo e d’aly para a Caza de António de Siqueira que se lhes tinha preparado com asseio para a sua assistência, onde forão os Ministros do Senado vezita-lo, alem dos recebimentos que se lhes fiserão, com as companhias formadas a alias e muitas salvas. As 2 horas da tarde forão para a Fortaleza do Monte e se foi embora pela porta de S. Lazaro, deixando a todos satisfeitos pelo bom modo com que recebia a todos e pelos saguates que deixou de pessarias, farinha, etc, o que outro nenhum tinha feito athe este tempo”.

Chegou a cidade de Macau o Vice-Rei de Cantão

Jorge Álvares não chegou a assistir à instalação dos portugueses em Macau. Contudo, o seu nome está indelevelmente ligado à história das relações luso-chinesas, pois, tanto quanto se consegue apurar, foi ele o primeiro português que aportou ao litoral da China, em 1513. Logo depois da conquista de Malaca, dois anos antes, Afonso de Albuquerque, então governador do nascente Estado Português da Índia, diligenciou no sentido de estabelecer contactos amigáveis com muitas das regiões que anteriormente mantinham relações comerciais com o porto malaio. Logo em 1511 e no ano seguinte, foram despachadas diversas expedições com destino ao Sião, ao Pegu, a Banda e às Molucas. Tratava-se, por um lado, de tentar manter a enorme importância de Malaca no contexto mercantil do Sudeste Asiático, desviando, em benefício dos portugueses, uma importante parte do tráfico que por ela passava. E, por outro lado, procurava-se atingir os principais centros produtores e distribuidores das mais valiosas mercadorias asiáticas e também de produtos de primeira necessidade. Juncos oriundos da China frequentavam regularmente Malaca desde as primeiras décadas do século XV. E em Malaca, tanto em 1509 como em 1511, os portugueses puderam manter contactos com mercadores chineses, apercebendo-se desde logo da extraordinária importância da China, enquanto grande potência, nos mares da Ásia Oriental. Assim, o estabelecimento de relações directas entre Malaca e os portos do Celeste Império seria, agora, apenas uma questão de oportunidade. Documentos vários comprovam que em 1512 os portugueses adquiriram, no porto de Martabão, um junco especialmente destinado à viagem à China. E o feitor encarregado desta compra não foi outro senão Jorge Álvares, homem de armas português que estava então naquelas partes. De regresso a Malaca, a expedição à China foi organizada pelas autoridades portugesas da praça, em colaboração com Nina Chatu, poderoso mercador quelim ali sedeado, tendo a embarcação sido carregada de pimenta, o produto que melhor se vendia nos mercados chineses. Este procedimento, do ponto de vista português, visava minorar os eventuais riscos de uma viagem a regiões ainda imperfeitamente conhecidas. O junco malaio-português, veio efectivamente a aportar ao litoral meridional da China, nas proximaidades de Cantão, em Julho ou Agosto de 1513. A bordo seguiam três portugueses: o feitor Jorge Álvares; o seu filho, que viria a falecer pouco tempo após a chegada à China; e um terceiro português ainda não identificado. Por ocasião desta primeira jornada, os portugueses ancoraram em Tamão, que tem sido identificada com Lin-Tin (Lingding 伶仃), ilha então semi-deserta do estuário do rio das Pérolas, situada a cerca de três léguas da costa chinesa. Ali se efectuavam normalmente as transacções entre mercadores malaios e os chineses do continente fronteiro, que acorriam a Tamão uma vez por ano, na altura da monção apropriada. Durante cerca de seis meses, Álvares e o seu companheiro permaneceram no litoral chinês, fazendo os seus negócios e, simultaneamamente, recolhendo informações detalhadas sobre a China e os chineses. Tiveram mesmo oportunidade de levantar, na ilha de Tamão, um padrão de pedra com as armas de el-Rei D.Manuel (r.1495-1521), que, curiosamente, não seria de imediato destruído pelas autoridades chinesas. O junco de Jorge Álvares regressou a Malaca em Março ou Abril de 1514, após uma jornada que variados documentos confirmam ter sido excepcional, do ponto de vista mercantil, uma vez que as trocas realizadas proporcionaram enormes dividendos. De entre as muitas mercadorias trazidas da China, especial destaque mereciam as porcelanas e as sedas. A viagem pioneira de Jorge Álvares abriu aos portugueses as portas da China, que em anos imediatos se viria a revelar um destino privilegiado para as embarcações de Malaca, esboçando-se mesmo um projecto, logo abandonado, de construção de uma fortaleza em território chinês. Ao mesmo tempo, permitiu a recolha das primeiras informações vivenciais sobre o Celeste Império. Sabe-se que Jorge Álvares, após o regresso a Malaca, preparou um extenso relatório, cujo paradeiro hoje se desconhece. Mas muitas das notícias nele incluídas seriam logo de seguida incorporadas na Suma Oriental, extenso tratado de geografia asiática preparado por Tomé Pires. Jorge Álvares, nos anos que se seguiram ao início das relações directas dos portugueses com a China, permaneceu em Malaca, efectuando ainda várias viagens ao litoral chinês. Em meados de 1518, estava novamente em Tamão, em viagem de negócios e, ao mesmo tempo, em comissão de serviço, levando mensagens do capitão de Malaca para Fernão Peres de Andrade, capitão português então ancorado junto à cidade de Cantão. É provável que nesta ocasião Álvares tenha visitado a grande metrópole do sul da China. Em 1520, estava outra vez na Baía de Cantão, em nova expedição mercantil. Mas esta viria a ser a sua última visita a terras sínicas, pois seria atacado de grave doença durante vários meses, da qual veio a falecer a 8 de Julho de 1521, no ancoradouro da Veniaga, outro nome atribuído a Tamão. João de Barros, o grande cronista português do século XVI, evocando o feito deste português em terras do Oriente, relembra, nas suas Décadas da Ásia, o padrão de pedra que ele ali colocara em 1513, ao lado do qual foi enterrado, e dedica-lhe simultaneamente um comovido epitáfio: “E ainda que aquela região de idolatria coma o seu corpo, pois por honra de sua pátria em os fins da terra pôs aquele padrão de seus descobrimentos, não comerá a memória de sua sepultura, enquanto esta nossa escritura durar”. Bibliografia: BRAGA, José Maria, China Landfall, 1513 – Jorge Álvares’ Voyage to China, (Macau, 1955); KEIL, Luís, Jorge Álvares, o Primeiro Português que Foi à China (1513), (Macau, 1990); SMITH, Ronald Bishop, Jorge Álvares, the First Portuguese to Sail to China, (Bethesda, Maryland, 1973).

ÁLVARES, JORGE (?-1521)

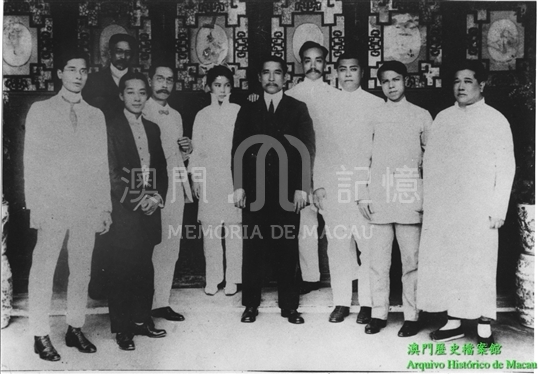

| Fonte: | Arquivo de Macau, documento n.ºMNL.09.05.F |

| Entidade de coleção: | Arquivo de Macau |

| Fornecedor da digitalização: | Arquivo de Macau |

| Tipo: | Imagem |

| Fotografia | |

| Fotografia de grupo | |

| Preto e branco | |

| Formato das informações digitais: | TIF, 2000x1387, 2.65MB |

| Identificador: | p0004345 |

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Militar e Política

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Militar e Política 〉Revolucionários

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Pesca, Agricultura, Indústria e Comércio 〉Comerciantes chineses de Macau no final da Dinastia Qing

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Pesca, Agricultura, Indústria e Comércio 〉Comerciantes

Caros membros do website "Memória de Macau", olá!

Agradecemos o vosso apoio e confiança ao longo do tempo ao website de Cultura e História "Memória de Macau". A fim de otimizar a qualidade dos serviços a prestar aos membros e proteger os seus direitos e interesses, será implementada, oficialmente, uma nova versão dos "Termos e Serviços" que entrou em vigor a 28 de Abril de 2025. Por favor, leiam o texto completo da versão actualizada. O conteúdo pode ser consultado aqui:

👉 Clique aqui para tomar conhecimento da versão actualizada dos "Termos e Serviços"

Li, concordo e aceito o conteúdo actualizado dos "Termos e Serviços".

Caso tenha alguma dúvida sobre a versão atualizada, não hesite em contactar-nos.

Agradecemos o vosso contínuo apoio e confiança. O website de Cultura e História "Memória de Macau" continuará a prestar serviços aos seus membros de forma segura e conveniente.

Com os melhores cumprimentos,

Website de Cultura e História "Memória de Macau"

Data de actualização: 28 de Abril de 2025

Instruções de uso

Já tem a conta da "Memória de Macau"? Login

Comentários

Comentários (0 participação(ões), 0 comentário(s)): agradecemos que partilhasse os seus materiais e histórias (dentro de 150 palavras).