Informações relevantes

Data de atualização: 2019/09/19

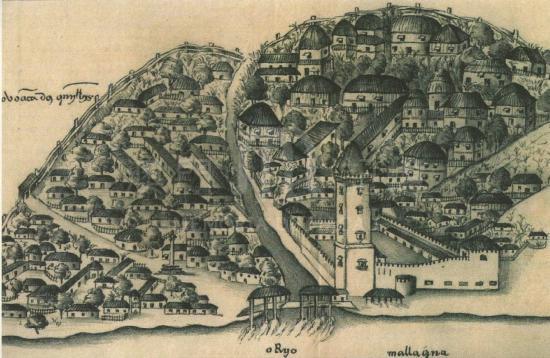

Surgimento e mudança da Ribeira Lin Kai de San Kio

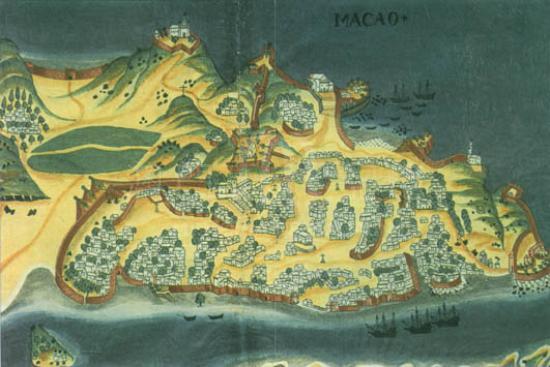

Macau e a Rota da Seda: “Macau nos Mapas Antigos” Série de Conhecimentos (I)

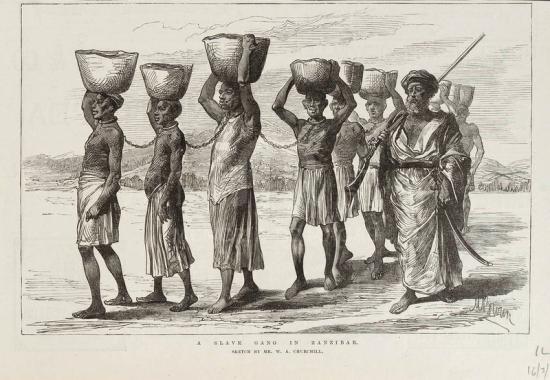

Escravo Negro de Macau que Podia Viver no Fundo da Água

Que tipo de país é a China ? O que disseram os primeiros portugueses aqui chegados sobre a China, 1515

Data de atualização: 2019/09/19

O grupo formou-se em 1993, estreando-se no Teatro D. Pedro V, em Macau, no dia 30 de Outubro do mesmo ano, com a mini-peça Olâ Pisidénti (“Ver o Presidente”), especialmente elaborada a propósito da reabertura do Teatro e davinda a Macau do então Presidente da República Portuguesa, Dr. Mário Soares. Dezasseis anos depois de Nhum Vêlo (“Homem Velho”) ter feito as delícias da população, a récita em Patuá voltava àquele mesmo palco. A designação Dóci Papiáçam di Macau, em Patuá, proveio da obra com o mesmo nome, da autoria de José dos Santos Ferreira “Adé”. Quis o grupo, assim, homenagear o homem, mas sobretudo perpetuar o espírito ínsito na sua obra: preservar a memória macaense. A tradição voltava a ser retomada, fazendo jus à vontade e abnegação daqueles que durante décadas mantiveram o Patuá vivo nos palcos de Macau, em récitas satíricas com um humor ampliado pelo picaresco da linguagem popular da terra. A aceitação entusiástica do público, e avontade redobrada dos intervenientes nesta aventura, foi o suficiente para lançar o grupo para projectos mais elaborados, participando desde 1997 no “Festival de Artes de Macau” em arcando presença anual nos palcos do território. O grupo feza sua primeira digressão a S. Francisco da Califórnia (EUA) e a São Paulo (Brasil), em 1995, fazendo chiste para ascomunidades macaenses aí residentes, com a peça Chacha Querê Festa (“A Avó quer Festa”). Em 1996, a convite do Instituto Cultural de Macau, o grupo participou no “Festival Internacionalde Teatro de Expressão Ibérica”, que teve lugar na cidade do Porto, levando consigo a peça Saiong Téra Galánti (“Portugal, Terra Esquisita”), especialmente elaborada para o efeito. Em 1999, o Dóci Papiaçâm di Macau ruma a Lisboa, onde, no dia 30 de Outubro, representou a peça Conviti di Pisidénti (“Convite do Presidente”), precisamente seis anos após o seu primeiro trabalho também concebido para um Presidente da República Portuguesa. Após a transferência da administração de Macau, o Dóci Pa- piaçâm di Macau, para além do “Festival de Artes de Macau”, participou noutros eventos, nomeadamente nas três edições das comemorações do dia 10 de Junho. Desde a sua formação, e até 2006, o Dóci Papiaçâm di Macau levou àcena diversos trabalhos, para além dos já citados, a saber: em 1993, Unchinho di Papiaçâm (“Um Pouco de Conversa”); em1994, Mano Beto Vai Saiong (“Mano Beto vai a Portugal”)e Unga Sonho di Natal (“Um Sonho de Natal”); em 1995, Chacha Querê Festa (“A Velhota Quer Festa”); em1999, Macau Arviro (“Macau Marota”) e Conviti pa Cinco-Ôtubro (“Convite Para o Cinco de Outubro”); em 2000, Pápi Tá Ferado! (Pai,EstásTramado!); em 2001, Siara Zinha (“Mulher Zinha”); em 2002, Mezinha Mufino (“Desgraçada Mézinha”); em 2003, Mama-Sogra Já Chegâ! (“A Sogra Chegou!”); em 2004, Unga Tiro na Iscuridâm (“Um Tiro na Escuridão”); em 2005, Anjo di Mar, Fula di Céu (“Uma Sereia do Céu”); em 2006, Vila Paraíso; em 2007, CuzaDotôr? (“Que é isso, Doutor”?), em 2008, Sorti Dóci (“A Doce Sorte”); e, em 2009, Letrado Chapado (“Patrono de Gema”).Para além do elenco teatral, o grupo formou também o seu próprio coro: o Coro Dóci Papiaçâm di Macau. Este tem participado não só em actividades de acompanhamento musical do grupo mas também em eventos vários, salientando-se o sarau cultural integrado nas cerimónias da transferência de administração de Macau para a China. A autoria dos textos, guiões e encenações da maior parte das peças levadas à cena pelo grupo, assim como as letras dos cantares interpretados pelo coro, são da autoria de Miguel de Senna Fernandes, membro fundador do Dóci Papiaçâm di Macau. [F.S.L. e M.S.F.] Bibliografia: COUTINHO, Paulo, “Dóci Papiaçám: Arte da Sobrevivência”, in MacaU, II ser., n.° 25, (Macau, Maio 1994), pp. 22-26; JORGE, Cecília, “Récita e Língua Maquista”, in MacaU, II ser., n.° 25, (Macau, Maio 1994), pp. 27-32; JORGE, Cecília, “Olá Primo! Laços de Sangue e Identidade”, in MacaU, II ser., n.° 44, (Macau, Dezembro 1995), pp. 52-57; PEREIRA, Isaac, “Divertida, Atraente e Mais Exigente”, in MacaU, III ser., n.° 6, (Macau, Abril 2001), pp. 52-63; SER- RANO, Rosa, “A Arte Em Festa”, in MacaU, II ser., n.° 60, (Macau, Abril 1997), pp. 38-43..

DÓCI PAPIAÇÂM DI MACAU

Realça a publicação de um jornal ilustrado que toma o nome de Jornal Único e é hoje uma raridade bibliográfica.

Publicação do Jornal Único

Fernão Mendes Pinto refere que os portugueses, na sua diáspora oriental, amenizavam os seus “enfadamentos” com a realização de vários “festejos e folias”, tanto de cariz ocidental quanto local. Na verdade, excluindo os pequenos períodos de penúria e conflitos, os portugueses viveram nos séculos XVI e XVII períodos de conforto e bem estar, proporcionando ao universo mental estranho e envolvente momentos de grande animação e divertimento, a maioria das vezes com um sentido espectacular bastante acentuado, que tinha uma dupla função: distrair o povo e, ao mesmo tempo, despertar a veneração pelos seus novos governantes e senhores. Muitos destes “festejos e folias” tornavam-se desmedidas cenas de ostentação, próprias do período barroco: uma cultura animada de um intenso espírito de propaganda, recorrendo à utilização simbólica, declaradamente política, do espectáculo e da festa. Autores como Boxer (1990), Teixeira (1979) e Pires (1988) referem-se a muitas destas festas realizadas em Macau neste período, tais como os autos, cortejos e mascaradas, danças arcaicas e palacianas, fogo de artifício, touradas e provas equestres. Na transição do século XVIII para o século XIX, factores sócio-económicos e político-ideológicos determinarão, em grande parte, as novas condições de vida, as relações sociais, o tipo de homem e os valores morais, afectando também o divertimento do corpo, adaptando-o ao contínuo processus de evolução social e mental. Estas influências fizeram-se também sentir nos territórios portugueses do Oriente, onde uma burguesia em ascensão, consciente do seu papel e potencialidade, decide criar uma maneira própria de estar na vida, que logicamente passava também pela adopção de uma nova concepção do corpo e sua valorização. E a vida mundana dos ricos comerciantes ingleses, entretanto chegados a Macau, vinha ao encontro desse desiderato, incrementando ainda mais o gosto pelo convívio e festas privadas. Rapidamente passaram para os portugueses os seus rituais da saison, principalmente os garden-parties. Assim tornou-se moda as principais famílias organizarem grandes festas nos seus salões e jardins.Todos os momentos eram pretextos: datas comemorativas, aniversários, casamentos e baptizados. Ser convidado era a oportunidade esperada por muitos para se mostrarem no sítio certo, na companhia de pessoas bem nascidas, ricas e influentes. Vestido de acordo com a festa em causa, fosse na impecável casaca ou reluzente farda, para os cavalheiros, ou elegantes trajes, jóias e adereços de alto valor, para as damas, predominava a regra vitoriana “the right place, the right people, the right clothes”. Autores como Gomes (1979) e Pires (1988), referem mesmo que algumas damas macaenses chegavam numa mesma noite a trocar de toilette três vezes, tornando-se as principais atracções das inúmeras soirées porque “[…]elegantemente trajadas e o stentando ofuscantes brilhantes, estonteantes adereços e outras jóias de grande riqueza e raridade, emprestaram inusitado brilho a tão animada festa”. Na verdade, as festas eram muito animadas, pois, com o propósito de manter tal animação ao rubro, o corpo de oficiais e sargentos da Guarda Policial de Macau constituiu-se numa companhia de contradança, onde “[…]este cortês corpo de militares volteava vigoroso e com graça ao som da música, em movimentos harmoniosos que evocava elegância e despertava paixões nas meninas presentes, que a custo mantinham uma atitude reservada, de alegria moderada e constante domínio na defesa do seu decoro”, conforme foi publicado em O Correio Macaense, de 12 de Abril de 1887, tudo próprio do século XIX, um século exigente em códigos e comportamentos para favorecer e assegurar o domínio das condutas. Numa demonstração de riqueza e no culto do velho hábito de bem receber, as famílias macaenses rivalizavam-se neste tipo de recepção. É que, quanto mais marcante fosse a festa maior seria o seu prestígio e fama de pessoa de fino trato. Na sua preparação é posto um grande cuidado: o melhor pianista e a melhor gastronomia, qual experiência de fino paladar a que não hesitavam de referir e tornar público num francês de moda: “potage à la portugaise”, “caril aux crevettes”, “mayonaise de langustes”, “gélantine au chapin”, “ huitres à la bordelaise”, etc., etc., tudo isto sempre e divinamente acompanhado por famosos vinhos como o de Collares e Bordeaux, conformese dizia em O Correio Macaense, em 11 de Outubro de 1887. Com bons anfitriões como o Conde de Cercal, o Governador Visconde de S. Januário, ou as ricas famílias dos Cunhas, Canavarros e tantas outras, Macau viveu um período de festas com lautas e ricas ceias, onde dezenas de pares dançavam as valsas, polcas, quadrilhas e lanceiros, sempre “[…]com a maior satisfação naquela boa sociedade, onde, entre as damas e cavalheiros nacionaes, se notavam senhoras inglesas e americanas, e cavalheiros também de várias nações”. Festas que se prolongavam após a ceia, “[…]acabando o baile às cinco horas da manhã, hora a que todos se retiraram, possuídos daquellas impressões saudosas, que sucedem sempre no coração ao gosto de uma sociedade tão luzida (…)”. Com a criação do Teatro D. Pedro V (1859), do Grémio Militar (1870), do Clube União (1887), para os seus salões são agora canalizadas as melhores festas da cidade. Foram locais de muita animação, ficando conhecidas e célebres as famosas soirées masquées, e outras festas fossem elas as dos Santos Populares – a que a Igreja se associava ou patrocinava – ou as do Carnaval. Dos finais do século XIX aos primeiros anos do século XX, mau grado as convulsões e a anarquia na vizinha China e o fim do tráfico do ópio e da emigração dos cules, bem como a concorrência de Hong Kong, Macau, com orçamentos excedentários, viveu um período de alguma estabilidade que se reflectiu numa dada alegria de viver e numa ânsia de prazeres, certamente como meio de fazer esquecer a permanente inquietação de um futuro que se afigurava incerto. Para tal concorreram, em crescendo, não só o sentimento romântico, tendência da época, mas também as inovações técnicas que tornaram mais céleres o intercâmbio entre os homens e as coisas. Era grande o leque de divertimentos, num autêntico corrupio entre práticas de salão e de ar livre: a ópera, o teatro, os concertos, a pantomima, a boémia dos cafés e o sport dos clubes, onde uma burguesia empobrecida ainda se diverte e festeja, aplaudindo músicos, prima-donas, ilusionistas e onde se baila, se recreia, se expõe, fosse nos passeios públicos ou na praia da Areia Preta, local agora preferido pela elite macaense, não só para banhos de mar, mas também para piqueniques e passeios campestres, muitas vezes ao som das bandas locais. Aos clubes existentes juntam-se-lhes agora os hotéis, entretanto surgidos: o Macao Hotel e o Hotel Belavista. Nos seus salões, entre jogos de cortesia e sedução, dança-se de tudo: das já conhecidas polcas e valsas às recém chegadas fox trot e tango, ou ainda danças mais atrevidas como o one step e o <>icamel walk, quais práticas indispensáveis às pessoas que num meio tão pequeno procuram um certo estatuto social. Macau vivia uma autêntica belle époque, período de grande apogeu, com características e estilo próprio de vida, apesar da lenta e hemorrágica emigração que se iniciara. Aguardadas eram as festas do Carnaval e os bailes de Micareme, “[…]que punham uma nota viva, interessante e chistosa no viver pacato e monótono de Macau”, conforme é descritoem O Clarim, de 1 de Março de 1996. Aos gritos de “ai qui bobo” da rapaziada chinesa, desfilam pelas ruas foliões e tunas. De quando em vez havia que “parar e assaltar”, saboreando os bons petiscos da época, tais como o ladú, a massa guisada e o pudim de nabo, a par de outras iguarias. Nas décadas seguintes à 1a. Grande Guerra, com uma população estimada em 400 mil habitantes, Macau, de concorrida estação de Verão, tornara-se em porto de abrigo de chineses e das comunidades europeias da Ásia, fugindo da invasão japonesa. Com finalidades filantrópicas são muitas as festas levadas a efeito: récitas, quermesses, cânticos, desportos e fogo preso ou solto. Porém, a vida social da elite macaense continuava intensa e imparável, agora acrescida com os bons momentos proporcionados não só pelos primeiros Hotéis – renovados e re- baptizados de Riviera e Bela Vista – mas por outros entretanto surgidos como o Grand Central Hotel ou o Grand Hotel: “[…]chás dançantes, bandas estrangeiras, jantares à americana, “cocktails”, e um vasto leque de outras actividades festivas, como as “ladiesnights”, verbenas espanholas, cafés concertos, tudo numa atmosfera colonial de luz e cor, serpentinas, balões venezianos e foguetes”. A smart set portuguesa de Xangai, aqui refugiada, com o seu gosto pela vida nocturna e com o seu culto pela “última moda”, contribui também para o incremento da noite macaense. Surge logo o Club Maxim “[…]dotado de tôdos os requisitos indispensáveis a uma casa de divertimentos”, que rapidamente atrai uma clientela selecta. Faz-lhe frente o Pavilhão Estoril, que logo esclarece o público “[…]tôdos os Sábados e Domingos, tocará um magnífico “jazz-band”, realizando-se danças, não como em “cabaret” e sim para famílias”, conforme nos conta A Voz de Macau, de 15 de Janeiro de 1934. Com a interminável Guerra do Pacífico, que deixou marcas profundas, e a hemorragia constante da emigração Macau, sofreu dificuldades naturais que fizeram perder alguma dinâmica ainda existente na comunidade portuguesa, cada vez mais fechada. Rareiam as festas e os bailes e reduzem-se, consequentemente, as oportunidades da comunidade exteriorizar a alegria de conviver e dar largas ao seu humor. A animação de outras eras “[…]foi amortecendo, porque se modificaram hábitos e costumes, as pessoas isolaram-se e perderam a sensibilidade apurada de uma comunicação alegre, franca e descontraída”, é-nos dito em O Clarim, 1 de Março de 1996. Eram os ventos da mudança, agora associada a novos hábitos de vida e a um consumismo marcante. [C.C.A.] Bibliografia: BOXER, Charles R., Fidalgos no Extremo Oriente, (Macau, 1990); BRAGA, Paulo, “A Vida Quotidiana”, in MARQUES, A. Oliveira (dir.), História dos Portugueses no Extremo-Oriente. Em torno de Macau: Séculos XVI-XVII, vol. 1, (Lisboa, 1998), pp. 521-544; FERNANDES, Henrique de Senna, “Macau de Ontem”, in Macau di Nôs-sa Coraçám, (Macau, 1999), pp. 51-69; FURET, François, “Introdução”, in O Homem Romântico, (Lisboa, 1995), pp. 4-14; GOMES, Luís Gonzaga, Macau: Factose Lendas, (Lisboa, 1979); Hasse, Manuela, O Divertimento do Corpo. Lazer e Desporto na Transição do Séc. XIX para o Séc. XX em Portugal, dissertação de doutoramento, (Lisboa, 1993); MACHADO, J. Silveira, Macau: Mitos e Lendas, (Macau, 1998); PIRES, Benjamim Videira, S.J., Os extremos Conciliam-se, (Macau, 1988); SAMPAIO, Manuel Castro, Memória dos Festejos que Tiveram Logar em Macau por Ocasião do Fausto Nascimento de Sua Alteza Real O Senhor D. Carlos…, (Macau, 1864); TEIXEIRA, Padre Manuel, Os Militares em Macau, (Macau, 1975); TEIXEIRA, Padre Manuel. Toponímia de Macau, (Macau, 1979); Publicações periódicas de Macau: A Voz de Macau, (Macau, 1933, 1934); O Clarim, (Macau, 1996); O Correio Macaense, (Macau, 1887).

FESTAS EM MACAU

No dia 21 de Maio de 1865, primeira representação da Companhia de Ópera Francesa com a prima-dona Maugard, o tenor Maugard, o barítono Tholer e o baixo Merglet. Durante a sua estadia em Macau, a Companhia representou A Filha do Regimento, Lúcia de Lammermoor, Favorita e Don Pascoal de Donizetti; Trovador de Verdi; e Galatea, Chalet, Mestre de Capela e Dois Cegos. Com a vinda do tenor Viard, de Marselha, esta Companhia representou, em 2 de Julho de 1865, O Barbeiro de Sevilha de Rossini.

| Tempo: | Dinastia Qing entre 1845 e 1911 |

| 04/11/1910 | |

| Local: | Península de Macau-Freguesia de Santo António |

| Museu Luís de Camões | |

| Palavra-chave: | Museu |

| Fonte: | Silva, Beatriz Basto da. Cronologia da História de Macau. Macau, Livros do Oriente, vol. III, 3.ª ed., 2015, p. 49. ISBN 978-99965-750-0-6. |

| Idioma: | Português |

| Identificador: | t0010681 |

Caros membros do website "Memória de Macau", olá!

Agradecemos o vosso apoio e confiança ao longo do tempo ao website de Cultura e História "Memória de Macau". A fim de otimizar a qualidade dos serviços a prestar aos membros e proteger os seus direitos e interesses, será implementada, oficialmente, uma nova versão dos "Termos e Serviços" que entrou em vigor a 28 de Abril de 2025. Por favor, leiam o texto completo da versão actualizada. O conteúdo pode ser consultado aqui:

👉 Clique aqui para tomar conhecimento da versão actualizada dos "Termos e Serviços"

Li, concordo e aceito o conteúdo actualizado dos "Termos e Serviços".

Caso tenha alguma dúvida sobre a versão atualizada, não hesite em contactar-nos.

Agradecemos o vosso contínuo apoio e confiança. O website de Cultura e História "Memória de Macau" continuará a prestar serviços aos seus membros de forma segura e conveniente.

Com os melhores cumprimentos,

Website de Cultura e História "Memória de Macau"

Data de actualização: 28 de Abril de 2025

Instruções de uso

Já tem a conta da "Memória de Macau"? Login

Comentários

Comentários (0 participação(ões), 0 comentário(s)): agradecemos que partilhasse os seus materiais e histórias (dentro de 150 palavras).